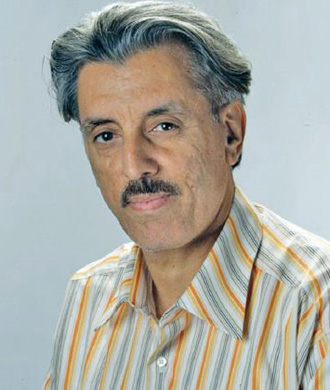

جمعة اللامي شاعر السرد

ومن حسن الطالع، أن هذا الكتاب، سبقه إصدار مجلد سردي في العام 2015، بعنوان «اليشنيون-حكايات فليفلة والسروط» حيث عاد اللامي إلى، بيئته الأولى، ومجموعاته البشرية المهمشة، أو الهامشية: اليشن السومرية، فوسَّع في فضائها الجغرافي، وانتقل بها ومعها، من أهوار ميسان، إلى شرقي ميسان، ثم إلى الخليج العربي، حيث تتلاقى الجغرافيا، وتلتقي الحضارات والثقافات، لا سيما في سوق العمل، حيث يجري تحويل الإنسان إلى سلعة، تحكمها متطلبات العرض والطلب.

وكان جمعة اللامي، إنساناً وكاتباً، جلس على كرسيّه وهو في السجن السياسي، بعد أن أمضى نحو ست سنوات متصلة في سجون العراق ومعتقلاته، اعتباراً من سنة 1963، على خلفية أشواقه الأخلاقية، وآماله الاجتماعية، التي تعثرت آناً، وسقطت آناً آخر، لكنه استمر، مخلصاً، لهمّ الكتابة، التي غالباً ما أخبرني، أنها صولجانه لترميم نفسه، من حالات الخراب التي واجهته في السجن، واستمرت تلاحقه وهو في فضاء الحرية المزعومة، فهي كانت عدّته في وجه قوى الظلم والظلام الاجتماعية، ووقفته أمام تحديات القوى الغيبية الرهيبة وفي مقدمتها: الموت.

جمعة اللامي قال لي، ذات يوم، بعد أن عاد إلى منزله عقب جلسة « تنقية دمٍ» استمرت نحو أربع ساعات، مربوطاً إلى ماكينة حديدية صماء، أن فكرة الموت، هي شغله الشاغل، سجيناً في سجن «نقرة السلمان» الصحراوي، ثم في الحياة اليومية والعملية، كاتباً، وصحافياً، ومهاجراً جوّالاً في بيئات جديدة، بين بلدان البحر الأبيض المتوسط، وشمال أفريقيا، والخليج العربي. وفي منحنيات هذا السفر، ومنافي هذا الترحال، بقيت الأسئلة أكثر من الأجوبة، لا سيما منها تلك التي تتعلق بالإنسان والوجود والمصائر الكبرى.

ولعلّ صورة «اليشن» ومضمونها، أي هذه المدينة الميتة، أو التي يحكمها الجنّ أو الرجال الصالحون، هي المَخْبَر المفضل لديه في كشوفاته الأدبية، لا سيما بعد أن صعد بها، من الواقع العادي، إلى مستوى الرمز والمثال. وبعبارة أدق فإن اللامي، لكي يقدم أجوبة حتى ولو كانت غير نهائية، وهي كذلك فعلاً، على الأقل لنفسه، حيال تلك الأسئلة الوجودية الضخمة، جعل من هذه «اليشن» السومرية، وهي قرْيات مندرسة، تحت تلال وتِربانِ الأهوار والبوادي الشرقية العراقية، مدناً جديدة عرجت به، وسرى هو معها، لتكون رموزاً. قال لي مرة «عملي هو صناعة مدن حرّة، يبنيها مواطنون أحرار».

هذه المدن الحرّة، وجدناها في نهاية مجموعة «من قتل حكمة الشامي» في قصة (اليشن ـ يوم في تاريخ مدينتنا المنسيّة)، ثم عبّرت عن نفسها بوضوح في مجموعته القصصية الثانية «اليشن»، ثم كانت في مجموعته الثالثة «الثلاثيات» دولاً ذات بنى سياسية وتشريعية وقضائية وأمنية، يتسلط عليها مجموعة من أبنائها، أو تقع تحت هيمنة قوة خارجية.

أما في روايتيه المتتاليتين «مجنون زينب» و»عيون زينب» فأخذت حالات «اليشن» صورة أخرى: إنها تنتظر يوم الخلاص الموعود. يوم الحرية والكرامة الوطنية، يوم يتحقق للإنسان، للمواطن اليشيني، حقه في اختيار نمط حياته كما يشاء. وهكذا عادت هذه القريات لتكون «أسطورة» جمعة اللامي اعتباراً من النصف الثاني من القرن العشرين.

من هنا كانت بداية حوارنا الذي امتد أشهراً، فصار هذا الذي بين أيديكم، الآن، بأبوابه ونوافذه الواسعة، بعضاً منه.

قلم التحرير

الجديد: متى بدأت سارداً، أَعني متى اكتشفت نفسك كاتباً قصصياً، على وفق ما سجلته في كتبك؟

اللامي: في السجن صرتُ كاتباً محترفاً. وقبل السجن، في صباي وفتوّتي، كنت أقرأ كثيراً، وأُدوّن قليلاً. في البدء، كنت أكتب رسائل إلى نفسي، وأُخرى إلى أقربائنا البعيدين والمهاجرين، وثالثة أُسجل الأحلاف بين العشائر، ورابعة كنت أرسم خطوطاً في درس «التربية الفنية». أَما في السجن فقد كنت سارداً: استمرت قراءاتي الكثيرة في الأدب العالمي والثقافات الإنسانية، واستمرت أيضا كتاباتي «النادرة»، إن صحَّ التعبير، و»النادر» هذا في أغلبه، كان رسائل إلى والدي ووالدتي، وقصصا قليلة تضمنها كتابي المفقود «المسيح والجراد».

في السجن صرتُ كاتباً محترفاً. وقبل السجن، في صباي وفتوّتي، كنت أقرأ كثيراً، وأُدوّن قليلاً. في البدء، كنت أكتب رسائل إلى نفسي، وأُخرى إلى أقربائنا البعيدين والمهاجرين، وثالثة أُسجل الأحلاف بين العشائر

الأجناس والحدود

الجديد: تتجاوز كتابتك حدود التصنيف بين الأنواع الأدبية، حيث يختلط السرد بالشعر بالتقرير الصحافي، حتى أن الدكتور محسن الموسوي،سمّاك «هادم الحدود بين الأجناس»، كيف توصلت إلى هذه الصيغة؟

اللامي: أعتقد أن كثيرين اطّلعوا على مسودات الكتب التراثية العربية المحقّقة، ولكنني أشكُّ في أن كثيرين رأوا «التعويذات» التي كانت تكتبها ساحرات عراقيات على «أختام أسطوانية» في «يِشِن» دولة ميسان التاريخية، بل إنني أجزم أن كثرة غالبة، حتى من بين الكُتاب والأدباء والرسامين العراقيين، وليس العرب فقط، توقفوا ـ تأملاً وبصريّاـ عند «الأُخذة « السومرية الأولى في تاريخ البشرية، وهي «تعويذة» عراقية، على هيئة «صحيفة سحر» رافدينية، كتبها رسما «ساحر» بحق امرأة عراقية.

في هذه النصوص، التي أسميها أنا: سرداً بَصَريّاً، تتداخل أنواع الكتابة كلها، إذا ما استطعنا إحصاءها. وأرغب –هنا-في ذكر هذه الحكاية بين يديك: كان والدي يُلزمني بالكتابة إلى أحد أبناء عمّاتي الذي كان يشتغل بمدينة الكويت قبل نهاية العقد الخامس من القرن العشرين. وكان الوالد يقول لي «أكتب إليه إن قلبي مثقوب لشدة شوقي إليه». ولم أجد وسيلة لترجمة عواطف والدي وأَشواقه حيال ابن أخته، سوى أنني قمت بإشعال عود حطب من موقد النار في موقد منزلنا، وأحرقت الرسالة من زواياها الأربع، ومررت بالنار على أديم صفحة الرسالة بين السطور أحيانا، فظهرت أمامي صفحة جديدة تماماً، ورسالة شخصية لم يجرّب كتابتها غيري.

من هنا، كان عثوري على هذا الشكل «الصوري» للكتابة السردية في أعمالي الأولى. وعندما نشرت «لوحات» من هذه النصوص بجريدة «النهار» اللبنانية سنة 1970، اعتبرها الشاعر والكاتب عصام محفوظ، الكتابة «الصورية الأولى عالمياً» في ميدان القصة البصرية، ولا يناظرها إلا كتابة غيوم أبولينير في فرنسا، على صعيد الكتابة الشعرية. كما أن الناقد محمد دكروب، اعتبرها أحد « أشكال جمعة اللامي المدهشة» في مقال له بمجلة الآداب اللبنانية في تلك السنة أيضا.

وبعد أكثر من أربعة عقود تقريباً على تشخيص عصام محفوظ ومحمد دكروب، نشر الناقد العراقي فاضل تامر، مقالاً رصيناً في مجلة «نزوى» العمانية، قال فيه ما مضمونه «إن جمعة اللامي، سبقنا إلى كتابة نصوص ما بعد الحداثة»، وهذا رأي يُعتدُّ به، حتى لو جاء متأخراً، لأنه كان رداً على ادعاءات عديدة، عراقية وعربية، بأن أصحابها كانوا روّاداً في الكتابة البصرية».

أسبقيتي الأدبية

الجديد: هذا يدعوني إلى القول إنك كنت السابق والسبّاق إلى استخدام « تقنية الهامش» في نصوصك السردية، التي ابتدأت في مجموعة « من قتل حكمة الشامي».

اللامي: هذا صحيح تماماً، من وجهة نظري أيضا. إنني أدعو إلى عودة إلى تواريخ نصوصي المنشورة في العراق كما في خارجه، وإلى تواريخ تلك النّصوص العراقية والعربية، التي استخدم أصحابها تلك التقنية، أو الذين كتبوا «بيانات ريادة» بصددها.

مدن جديدة

الجديد: تتذكر ميسان دائما منذ كتاباتك الأولى، وتذهب إلى طفولة عالم (ميسون، ميشون، الكرخة) المليء بالأسرار والأساطير وثقافات الحضارات الأولى للبشرية؟

اللامي: أريد أن أعود إلى مقدمة كتابي «اليشن» التي تحدثت باقتضاب عن «المدن الجديدة» التي أحلم بها، وليس إلى مدننا «القديمة» التي تعني لديّ أنها مقابر ومخافر للشرطة و»رجال البريد «. ولعل نموذج مدينة بغداد أو «دار السلام» هو الأفضل عندي، فهذه المدينة قامت على مقبرة، لا تزال شاخصة إلى يومنا هذا، فهناك يوجد قبر «الخيزران بنت عطاء» الذي تحول إلى «مدينة-مقبرة»، ضمت بعد ذلك قبر الإمام أبي حنيفة النعمان وعدداً من فقهاء العراق وأعلامه. و»الخيزران هي زوج الخليفة المهدي ووالدة الخليفة الهاديوالخليفة هارون الرشيد والتي توفيت ودفنت فيها عام 173 هجرية.

لعل نموذج مدينة بغداد أو «دار السلام» هو الأفضل عندي، فهذه المدينة قامت على مقبرة، لا تزال شاخصة إلى يومنا هذا، فهناك يوجد قبر «الخيزران بنت عطاء» الذي تحول إلى «مدينة-مقبرة»، ضمت بعد ذلك قبر الإمام أبي حنيفة النعمان

وبعد هذا الكيان الجغرافي-الديموغرافي-المعماري، حوّل العثمانيون على امتداد خمسة قرون، مدينة بغداد، وما عُرف بالعراق بعد ذلك، إلى مخفر واسع، يقوم على النهب والسلب والعنصرية والتخلف والطائفية. وعندما أعادت الكولونيالية البريطانية، صياغة هذه المدينة عند احتلالها العراق في سنة 1914، كان ثمة المدينة التي تلبي الاحتياجات الاستراتيجية للإمبراطورية البريطانية، مع ترك هامش معلوم تتحرك بين جنباته «فئة» أهلية جديدة ارتبطت مصالحها بمصالح بريطانيا العظمى.

أما المدن التي تطرحها كتبي، كنقيض للتصور والبناء العسكري والفاسد والمتخلّف للمدن، فهو إعادة إنهاض «يشن» بلاد الرافدين، من خلال شخصياتها التاريخية والعرفانية التي يكون مصيرها الاستشهاد أو التواري عن الأنظار، ارتباطاً بفكرة «المخلص الموعود» كما تجلى ذلك في كتابي «اليشن» و»الثلاثيات» ثم في «مجنون زينب» و»عيون زينب». هنا تريد نصوصي أن تقول إن مدننا يجب أن تكون مثامات لمواطنيها الأحرار، وليس سجوناً وتكايا لرعايا تحت هيمنة حماة أجانب، أو يسيطر عليهم وكلاء «أهليون» لأجانب. المدن التي في كتبي، هي مثابات الحلم البشري، حيث الحرية والجمال.

المبدع طفل

الجديد: لكن ألا تعتقد أن التقاطع مع الطفولة قد يجلب وضعا مقلقا. وهذا القلق هو محرك لتنشيط الذهن الإبداعي، القلق الإيجابي على التعبير مثلا؟

اللامي: يقال،أحيانا، إن الفنان المبدع طفل كبير. وإذا كان ثمة أطفال يعانون قلقا ضمن منحنيات طفولتهم، فإن قلق الفنان المبدع يعطي إلى قلق الطفولة بعداً وجوديا مضافاً، هنا يتحول الفنان ليس إلى جراب مليء بالذكريات، وإنما إلى حالة متقدمة من الوعي الوجودي.

المسكونون بالتاريخ

الجديد: هنا منعطفات، منعطفات في الفن والموضوع.. على الرغم من الامتداد التراجيدي النشط لشخصيات نصوصك القصصية والروائية، المتداخلين والمتشابكين بأحداث ومقولات، كثير منها تاريخي. فهل جمعة اللامي مسروق إلى ذلك بفعل سحر ما، أم أن شيئا آخر وراء ذلك؟

اللامي: أبطال قصصي يسكنهم التاريخ، أو إنهم مقذوفون في أحداث تاريخية في الماضي البعيد وفي الماضي القريب أيضا، إذا جاز لي مثل هذا القول. وكما تعرف، فإن اهتمامي بالتاريخ والتراث في أعمالي القصصية، مرده إلى أنني أجد خصوصية العراقي في تاريخه المتنوع. حدث، مرةً، أنني كنت مشاركاً في ندوة حوار ثقافي، نظمه صديقنا الراحل محمد الجزائري، لصالح ملحق جريدة «الجمهورية» البغدادية، في سنة 1977، حول مكونات ما يسمى بـ»الثقافة الوطنية العراقية» أشرت فيه إلى «التنوع العراقي» في المشهد الديموغرافي و»الحقيقة العراقية « على الصعيد الحضاري.. كان طرحي صادماً حتى للراحل غالب هلسا، الذي كان مؤيداً، في حينه للثقافة الأيديولوجية، ورديفها القومي «المُتَياسِر».

إن شخصية «ميثم الثمار» التي كانت أولى اكتشافاتي للشخصيات العرفانية القلقة في التاريخ الإسلامي، بعد أبي ذر والمقداد وعلي ومحمد، فارسية تعربت بالكوفة، ومثلها شخصية الحلاج الحسين بن منصور، وآحاد أخرى، عراقية في السكنى، ستجد مثيلات لها في أعمالي القصصية والروائية. ولقد أدى هذا إلى نوع من العداء والحنق من الموظفين الرسميين للثقافة الشمولية، بل قل إن هذا دفع بي لأَقترب من «القتل» على أيدي «المنظمة الإرهابية»، وكذلك «الموت المعنوي» على أيدي دهاقنة «الثقافة الشمولية». ولكن، أنظر ماذا جرى بعد ذلك؟ في العراق، الآن، كما في بلدان عربية أخرى، أصوات تنادي بالتنوع الثقافي، بل وتسير أشواطاً بعيدة إلى درجة «التماهي» مع دعوات وبرامج ثقافية إلغائية، وإن تزيَّت بزيّ التنوع والغفران وعدم محو ثقافة «الآخر» وشخصيته الوطنية.

المقامة اللامية

الجديد: لقد أسستَ مدنا، ورسمت شخصيات عربية وإسلامية، امتدت في «من قتل حكمة الشامي؟» و»اليشن» و»الثلاثيات»، وكذلك في رواية»المقامة اللامية» في جزئها الأول «أحمد العبدالله»، حيث قمت بإعادة تشكيل الحياة الاجتماعية بعد موت «أحمد العبدالله» وانشقاق مدينة «ا ل م» على نفسها.

اللامي: بدأت أكتب «المقامة اللامية»، في نسختها الأولى في صيف سنة 1977، حيث رفعت الدكتاتورية رقبتها مثل وحش كاسر، بعد المضي قدماً في الاعتداء على التاريخ العراقي، والقيام بعدد من الاختبارات في «تأميم» الثقافة العراقية على وفق نظرة فريق سياسي واحد. كان هذا يعني العودة إلى الاحتراب الداخلي وتصفية الآخر المعارض، أو حتى الرديف الحليف. لذلك عدت إلى «معركة صفين» التاريخية والانشقاق الإسلامي في حينه، من خلال شخصية «أحمد العبدالله» وأولاده، في مقابل شخصية «الجنرال» وعائلته، التي سيطرت على مدينة «ا ل م»، التي استوحيتها من النص القرآني الشريف. هذا من ناحية المضمون.

أما من حيث الشكل، فقد لجأت إلى تقنية «تيار الوعي»، حيث حاولت أن أُقيم زمناً سردياً متصلاً، بين واقعة صفّين، والواقع العراقي في النصف الثاني من القرن العشرين، بظهور الانقلابات العسكرية، وبروز شخصية «الفرد» القروي، الذي يحوّل الدولة إلى إرث عائلي، ويتصرف بمقدرات الشعب، كما كان يلهو الحكام العباسيون بمقدّرات العراقيين، في ساعات سكرهم.

إن «ا ل م» هي الرديف «اللامي» لتقنية «الحروف المقطعة» في المصحف الإسلامي. ويبدو لي أن تجربتي هذه، هي الأولى على هذا المنوال، في تاريخ السرد العربي، التي ستكرّر نفسها، بوضوح تام وجليّ، في روايتي «عيون زينب».

أسطورة الكاتب

الجديد: كأنك أعدت كتابة «حكاية ما» جديدة على ما تبقى من حكاية أَو حكايات قديمة، أو أنك قدمت أُسطورة قديمة برؤية جديدة؟

اللامي: أنا كتبت أُسطورتي الخاصة، صديقي العزيز شاكر.

الجديد: أُسطورتك الخاصة؟

اللامي: نعم، ولمَ لا؟

سأتحدث عن علاقتي وتجربتي بهذا المسالة، أي ما نسمّيه الأساطير العراقية، لأنها فضاء واسع جداً. لنقل هنا إن الأُسطورة كانت، ربما، الحالة الطاهرة التي مثلت طوراً، أو أطواراً، من أحلام البشرية، نحو الكمال والعدالة والكرامة، ولذلك كان لها أبطالها، في مواجهة قوى الشر والعبودية. ومن الواضح أن هذا الوضع قد تمَّ بينما كانت المجتمعات الإنسانية، تنقسم إلى سادة وعبيد، أَخيار وشريرين، بيض وسود،عرب وأعاجم،.. وهكذا. وكان هذا يقتضي «اختراع» أبطال منتصرين دائما، أو يقدمون حياتهم فداءً للحلم البشري. التاريخ العراقي، زاخر بمثل هذه الشخصيات التي أَطّرها شعراء الملاحم، لأنه الجغرافيا التي شهدت خمس حضارات كبرى، في واحدة منها، ربما هي الأولى في التاريخ البشري،التي شهدت ميلاد الأبجدية والتدوين. والى هذه المثابة العراقية، حطَّ كثيرون رحالهم، أمامنا الملاحم الأولى، التي كانت تتجه إلى البحث عن سرّ الخلود، وتمجد الصداقة والعمل.

لقد أَدليتُ بدلوي في هذا المضمار، وكنت أعي مسبقاً، أن الأبطال يخلدون بالملاحم الشعرية، أو «يخترعهم» كتاب الملاحم والسير. وهكذا كتبت قصصي الأولى على وفق هذا الهمّ والاهتمام، فكان قصصي تضجّ بأسماء أُولئك الأبطال المقاتلين، المنتصرين، أَو القتلى بتلك الطرق البشعة، كما في مقتل الحلاج والحسين وعلي وعمر وميثم التمار، مقرونة بالشعر الشعبي، والأغاني الشعبية، في الآداب العربية والإسلامية والعالمية.

المدن التي تطرحها كتبي، كنقيض للتصور والبناء العسكري والفاسد والمتخلّف للمدن، فهو إعادة إنهاض «يشن» بلاد الرافدين، من خلال شخصياتها التاريخية والعرفانية التي يكون مصيرها الاستشهاد أو التواري عن الأنظار

شعر وسرد

الجديد: انطلقت بالقصة القصيرة ولم تنطلق بالرواية، حتى قبل أن يعترف مشهدنا الثقافي على بورخيس. ما هو السبب، هل هو الخوف من خوض غمار الرواية؟

اللامي: بدأت بكتابة الشعر. وأول عمل قرأته كان قصيدة شعر نثر في عام 1964 في سجن نقرة السلمان، تتحدث عن محنة الإنسان. وكانت تلك مغامرة غير مرغوب فيها في السجن الذي أثقل عليّ بضغوطاته، لكنني عبرتها واستجبت لتحدياتها ما بين الشعر والسرد. ولم تكن إلا القصة القصيرة الفنية إجابة على هذا التحدي، فكانت قصصي الأولى التي وجدت لها هوى عند فاضل العزاوي الذي عمل محررًا ثقافيًا ومترجمًا في أكثر من صحيفة عراقية، فتلقف تجاربي وأشاعها بين القراء آنذاك. في تلك الفترة لم أجد أمامي سوى القصة القصيرة. كنت أدافع عن نفسي بوجه «الخط الواحد» في الثقافة والحياة كما يعبّر عنها النهج الشمولي السائد آنذاك في الثقافة العراقية. ولذلك كانت مجموعة «من قتل حكمة الشامي» مزيجاً من الشعر والنثر. وكذلك «الليل في غرفة الآنسة ميم» و»اليشن». وكانت هناك بدايات السرد الملحمي أي الشعر والنثر، ثم تطورت بعد ذلك.

الجديد: ماذا تعتبر نفسك شاعرًا أم قاصًا أم روائيًا؟

اللامي: أنا شاعر السردية العراقية. أَعتبر نفسي وريث الجاحظ، وحفيد بلزاك.

أدب ما بعد الحداثة

الجديد: لقد اعتمدت في «الثلاثيات» على هذا المنهج الذي صنعته في حياتك الأدبية، ولكنك كنت تجريبيا بامتياز؟

اللامي: هذه المسألة لم يتم الانتباه إليها في نقدنا العراقي في تلك السنوات الستينية والسبعينية وحتى الثمانينية من القرن الماضي. اطلعت قبل نحو سنتين على مقال لفاضل تامر نشره في مجلة «نزوى» يقول فيه إن جمعة اللامي كان يكتب بمفهوم ما بعد الحداثة ولم نكن منتبهين لذلك. ويقول فيها إن جمعة اللامي نفسه كان منبهًا إلى ذلك. وكان فاضل ثامر سجينًا معنا في نقرة السلمان والحلّة، وكنا قريبين من بعضنا. ذكّرته بأطروحاتي آنذاك عن تلك الفترة. قلت له: إنني لست ابن الثقافة العراقية بل ابن الثقافة الأوروبية. ولذلك كان نتاجي منذ البدء هو صعود على هذا السلم الذي لا أعرف أين ينتهي. كنت أتوجه نحو السماء والأخلاق، وقدماي راسختان على الأرض. ولهذا تراني أتجه إلى الفن والجمال من دون أن أنسى مسؤوليتي الأخلاقية والاجتماعية على أرض الواقع. هذه هي أخلاق الشاعر الرائي أو السارد الرائي الذي أزاح النبيّ عن مكانه. لهذا لا يوجد في القرن العشرين أنبياء بل يوجد شعراء وروائيون وسرديون وملحميون.

انتماء فكري

الجديد: غالباً، في العراق وخارج العراق، يتم النظر، بل الفرز، بكونك شيوعياً. هل هذا الأمر صحيح؟

اللامي: سأخبرك بموقفي، حسب ما فهمته من سؤالك، انتميت إلى الحزب الشيوعي، فكرياً، قبل أن أبلغ سن الرشد. كنت معجباً بالماركسية حين كنت في مرحلة الدراسة الابتدائية. وفي مرحلة الدراسة المتوسطة تقدمت بطلب انتماء للحزب، وتمَّ قبولي بقرار استثنائي، لأنّني لم أكن بلغت سن الرشد في حينه. كان ذلك في نهاية سنة 1959. وبعد سنتين على هذا التاريخ انتقلت إلى العمل في «الخط العسكري» بمعسكر الحبانية، بالتزامن مع سعة إطلاعي على الاتجاهات الثقافية، والمدارس الأدبية، ما هيّأ لي زوايا متعددة لمراقبة وتمحيص ودراسة ومعاينة «الثقافة الرسمية» السائدة عالمياً في حينه، أعني «الثقافة السوفييتية» الرسمية، وهو ما اصطلح على الإشارة إليه بعنوان «الثقافة الستالينية. هنا أقول إنني كنت على غير وفاق مع «الثقافة الرسمية».

لجأت إلى تقنية «تيار الوعي»، حيث حاولت أن أُقيم زمناً سردياً متصلاً، بين واقعة صفّين، والواقع العراقي في النصف الثاني من القرن العشرين، بظهور الانقلابات العسكرية، وبروز شخصية «الفرد» القروي، الذي يحوّل الدولة إلى إرث عائلي

وداع مشرف

الجديد: الثقافة الستالينية التي طالما ترددت في قصصك وكتاباتك الأدبية والثقافية والفكرية.

اللامي: نعم، هذا صحيح تماماً، ما أدّى إلى حدوث قطيعة نهائية بين مفهومي للعدالة، ونظرتي إلى العلاقة بين الثقافات والحضارات المتعددة، وبين ذلك المناخ الثقافي-السياسي السائد، رغم أنني في تلك الفترة أيضاً، تعرضت إلى الاعتقال، ومن ثمَّ الحكم عليّ بالسجن لمدة اثنتي عشرة سنة، أمضيت منها نحو ستّ سنوات في السجن الفعلي، وفي السجن، تقدمت باستقالة رسمية إلى قيادة الحزب آنئذ. استقالة مُسَببة ومُعّللة، من حيث وجهة نظري حيال «مسألة الحرية» والنظرة إلى «الدين» والموقف من «الهوية القومية».

الجديد: تركت الحزب، العمل الحزبي، وأنت سجين إذن؟

اللامي: نعم. وكان ذلك على خلفية ما كنت أطّلع عليه من مواقف عنف واستئصال، بل حتى محاولات قتل بطرق وحشية وغادرة، كما تمَّ بحق تروتسكي مثلاً، أو بطرق التشويه السياسي والثقافي كما جرى مع بول نيزان وناظم حكمت وعدد من الشعراء في «البلدان الاشتراكية»، ولا سيما في ما كان يعرف في حينه بـ»الاتحاد السوفييتي».

الجديد: ألم يلحق بك أذى، جرّاء موقفك هذا.

اللامي: ونعم، كان ثمة ألم ضخم، وتعذيب نفسي مبالغ فيه، لا سيما في السجون، حيث عوملت بمنطق «المعزول» سياسياً، بما فيه الحرمان من العلاقات الإنسانية، الذي تطور إلى «الصمت الثقافي» عن كتبي في صحافة الحزب الرسمية والصديقة، بعد خروجي من السجن.

الجديد: وماذا كان ردَّ فعلك؟

اللامي: كنت أتصرّف على ألاّ يكون موقفي «ردَّ فعل انفعالياً» على هذا الموقف، أَو أيّ موقف، من أيّ جهة ضدي. كنت أنا المبادر في اتخاذ مواقفي بحرية وقناعة ودراية، فأنا أحترم ماركس، ولا أقبل بدكتاتورية ستالين، وهو الموقف الذي تطور إلى رفضي لأَيّ شكل من أشكال الهيمنة الفكرية والثقافية والسياسية، لاحقاً.

لقد أكملت مدة سجني القانونية، من دون أن أسيء إلى ضميري، أي لم أتقدم بـ»براءة» من الحزب ومن الماركسية، كما كان شائعاً في حينه، كنت أنظر إلى الأمر برمّته من زاوية ثقافتي الخاصة، ثقافة الحوار والإختلاف الحر، وهو ما كنت أمارسه على الأرض بعد مغادرتي العراق إلى الخليج العربي منذ سنتي 1979-1980، حيث كان هذا الموقف قد أثار لدى عدد من الرموز الشيوعية التقليدية (التي كانت توصف بـ»اليمينية والذيلية « للنهج السوفييتي) علامات استغراب.

باقة ورد حمراء

الجديد: علمت أنه تمَّ تصحيح ذلك الموقف.

اللامي: نعم، كان ذلك في صيف سنة 2011 ببغداد، بعد زيارتي لبغداد، وفي حفل خاص أقامه لي الاتحاد العام للأدباء والكتاب في العراق، حيث تلقيت رسالة خطية من اللجنة المركزية للحزب، بعد غيبة عن العراق استمرت ثلاثاً وثلاثين سنة متواصلة، مرفقة بباقة ورود حمراء.

الجديد: أنت سعيد لهذه النتيجة؟

اللامي: نعم، يمكن القول بذلك. لكنني أدعو إلى ما هو أوسع من ذلك. أتمنّى أن أرى وثيقة فكرية-أخلاقية صادرة من قيادة الحزب الشيوعي العراقي، تدين جميع انتهاكات حقوق الإنسان، التي تمت بحق شعراء وكتاب ومناضلين شيوعيين، على خلفية مواقفهم المناهضة للسياسات الحزبية في تلك العقود. فهذا من حق الموتى على الأحياء.

دم الكاتب

الجديد: هل تكتب برؤية الشاعر الرائي والسارد الرائي تحت تأثيرات المرض الذي تعاني منه، أردت أن أسأل عن علاقة المرض بالإبداع؟

اللامي: عندما ترتفع نسبة اليوريا في دم الإنسان، يحدث هناك انقطاع وصول الدم إلى المخ، ما يترتب عليه أن الجملة العصبية ومجموعة الأوعية الشعرية التي تستقبل الدم هنا سيكون فيها انفصال، مثل تشابك كفك اليمنى بكفك اليسرى، آنذاك تكون كأنك في وضع الموت الإكلنيكي. لست ميتًا ولست حيًّا.. بين بين، بين برزخين، بين الجحيم والفردوس، لكنك في طريقك إلى الفردوس، أنت في التنور العظيم. إذ ذاك سترى كل شيء من لحظات تواجدك في رحم أمك إلى آفاق المستقبل أي تجد نفسك وحيدًا. كل شيء رأيته.. أريد التحدث عنه بشكل وثائقي تفصيلي.

الجديد: هل تجد نفسك في هذه الحالة المبدع المطلق أو المتأمل الرؤيوي؟

اللامي: المنشد. أنا المنشد، صديقي العزيز..

الموت صديقي

الجديد: «ثمة فرق بيني وبين ملاك الموت. إنني أخلق صحفي، وهو لا يمتلك إلا دوره». هكذا يقول «إبراهيم الأحمد» في»المقامة اللامية».

اللامي: نعم، هذه التقاطة حصيفة منك، عشت مع الموت رديفين، وخصمين، ثم صديقين. في طفولتي، كما في شبابي وكهولتي، وها هو معي الآن في شيخوختي حيث سقمي، الذي نهاية حياتي، كما قال لي الطبيب الذي يعالجني من مرض السكري الوبيل وتجلياته المدمرة التي ليس آخرها مرض الفشل الكلوي.

في طفولتي كانت «الأمراض المستوطنة» ومنها مرض الديزانتري (الزُّحار) مرافقاً لي، ولم أتخلص منهُ إلا بعملية «وشم» لا تزال آثارها على أجزاء من جسمي. وفي شبابي رافقني مرض «إدمان الكحول والتدخين» الذي برئت منه بقرار شخصي. والآن فإن «الصديق القاتل» أي مرض السكري، الذي تعاملت معه على أن»لا بدّ من صداقته».

ومع هذه الأدواء، كانت مشكلة الموت، دافعي الأقوى للكتابة، ولخلق نمطي في الحياة. في الكتابة كنت أحاول الإجابة على مسائل الحياة، وفي الحياة كنت أطلق المزيد من الأسئلة على «ما بعد الحياة» أي على الموت. وبين هذه وذاك كنت أخلق صحفي، وكان الموت يجيد دوره، فيقترب منّي كثيراً، ولكنّ وضعاً خاصاً بي، كان يتوقف عند مفترق حاسم.

الغرق في دجلة

الجديد: هل تعرضت إلى حالة موت، اعتبرها « موتاً؟».

اللامي: في طفولتي طلبني الموت أكثر من مرة، كان أخطرها الغرق في نهر دجلة. لقد تمسك بي «عبدالشط» مرة أو اثنتين، لكن ثمة من دفع بي إلى سطح النهر.

أتمنّى أن أرى وثيقة فكرية-أخلاقية صادرة من قيادة الحزب الشيوعي العراقي، تدين جميع انتهاكات حقوق الإنسان، التي تمت بحق شعراء وكتاب ومناضلين شيوعيين، على خلفية مواقفهم المناهضة للسياسات الحزبية

وفي شبابي، تعرضت إلى إطلاق رصاص، من مجموعة من المحققين السكارى في «وكر الطائرات « بمعسكر الحبانية، كان ثلاثة من المحققين العسكريين قد قيّدوني إلى عمود رخامي في وكر المقاتلات الروسية، ثم أطلقوا عليَّ الرصاص، وعندها لم أكن أعرف أين كنت. ولكن بعد برهة قصيرة انتبهت على ضحكهم، قالوا «كنا نتشاقى معك»، وهذه الجملة التي قيلت باللهجة العراقية، تعني «كنا نمزح معك». وبعد ذلك كانت لي محاولة انتحار في سجن نقرة سلمان سنة 1964.

ومنذ سنة 2005 تعرضت إلى تجربة «الموت» أكثر من مرة، كنت أتداوى بعشب وصفه طبيب عربي-أميركي، أدى إلى دخولي في حالة «لاوعي»، وهو ما يسمى علمياً «الموت الطبي» وبعد عملية إنعاش بوسائل طبية، عدت إلى «الحياة» من جديد.

في طفولتي، كان لنا جار «كليّ البياض». كانت والدتي تقول لي «هذا خرج من قبره» بعد أن تمّ دفنه باعتباره ميتاً، كان الرجل لا يتحدث إلى أيّ أحد، إن أمي قالت لي «إنه يصرخ في الليل فقط مثل جمل نًحر للتوّ» لأنه يرى «منكراً ونكيراً» ويتذكر عذاب القبر.

في تجاربي مع «الموت» لا أتذكر شيئاً محدداً لأنني لم أرَ شيئاً ما. فقط، استيقظت من «نوم عميق» على أصوات موسيقية رائقة. ولا أدري هل كان هذا الاستيقاظ هو عودتي إلى حياتي،أو دخولي في حياة جديدة. لا أدري. صدقني، لا أدري.

الجديد: ولكنك مؤمن بالله؟».

اللامي: نعم، أنا مؤمن بالله.

الجديد: ماذا تريد من الله؟

اللامي: أُريد أن أراه.

اقرأ أيضا

حانة عقد التوراة