يوم في بيروت.. دولة الضاحية الجنوبية

الجمعة 14 أبريل

• فطور النكهات الخمس

عند العاشرة من صباح اليوم الثاني، غادرت الفندق متجها نحو العمارة التي بها شقة الأصدقاء، على بابها وجدت الرجل نفسه الذي صادفناه عندها بصحبة عصام أمس، كهل ستيني متجهم، قمحي السّحنة، لا توحي نظراته بارتياحه، كنظرات من يضعك تحت الاختبار. قام عن كرسيه وبادرني بالسؤال: أنت المغربي النازل بالشقة 11؟ جاوبتُ إيماءً، فناولني مفتاح البوابة، وعاد إلى كرسيه غير آبه بعبارة الشكر التي أرفقتها بابتسامة امتنان.. عاد إلى كرسيه يكمل ما تبقى من سيجارته.

صعدت إلى الغرفة، ترددت في فتح الباب، فضغطت الجرس علَّ أحدا ما بالداخل يفتح لي، ويغنيني عن حرج الفجاءة، كرّرت الأمر دون جدوى، ففهمت أن الجميع قد خرج، أدرت المفتاح، ودخلت ساحبا حقيبتي. في نهاية الممر كان عماد يستقبلني بابتسامة ونصيحة “عبدالله سجل عندك هذه القاعدة: لا أحد سيفتح لك مادام لديك مفتاح الشقة”، قالها ودخل إلى المطبخ.. شكرته ودخلت غرفتي، رتّبت أغراضي، وسمعت نداءاته لي من جديد، دعاني إلى مشاركته فطوره، لأنني كنت قد تحدثت أمس عن حرصي في رحلتي على أن أكون على طبع أهل البلد فيما يأكلون.. مناقيش بالجبنة والزعتر، والمناقيش أقراص خبز دقيقة تتعدد أصنافها بحسب ما يوضع عليها من أجبان أو لحوم أو خضار أو زعتر مخلوط بسمسم ومسقي بزيت الزيتون، وكان على طاولة عماد أيضا كِشْك مطبوخ، وهو برغل ينقع في لبن، ثم يجفف ويطحن حتى يصير دقيقا، ومن ثَمَّ يطبخ في الماء مع ثوم ولحم، بالإضافة إلى طبق المسَبَّحة، وهو حمص مسلوق مع طحينة وحامض وثوم ومعدنوس وزيت زيتون. وأخيراً، وبنبرة حماس استعراضي ساخر أشار عماد إلى طبق الشَّنْكليش، وهو كرة جبن صلبة من لبن مطبوخ مجفف تعلوها طبقة من أعشاب مجروشة وتوابل. توسط المائدةَ طبقُ لَبْنَة صَبَّ عليه صديقُنا زيتَ زيتون، وزَيَّنه بقطع طماطم، وخيار وورق نعنع.

فطور مثل هذا، مع الشاي الأحمر يبقي صغيرَ معدةٍ مثلي في حال شبع إلى منتصف الليل. شكرتُ صاحبي على الدعوة، ووعدته أن يكون الفطور القادم بشاي مغربي أخضر جلبت منه علبة معي.

الفطور طقس الطعام الأول رتبة في وجبات اليوم. أكلُ أوّلِ النهار، الذي يكنز أسرار ما انعقد من العلاقة الفطرية بين الإنسان والطبيعة المحيطة به. حيث حواسه الخمس في أول انتباهاتها الصافية، وتحضيره هو خلاصة قراءته الحسية، وتأويله الطقوسي لموجودات تلك الطبيعة، واختياره من بينها ما يجترح به توليفةً لشعيرته الصباحية.

ناظرا إلى مائدة عماد، كنتُ أرى من مخيلتي، عيني كلود ليفي شتراوس من خلف نظارته تحملقان فيها، وأنفَه الطويل المحدب يحاول أن يتشممها، تُرى ماذا كان سيقول لو كان هنا، وهو يتنسم نكهات نَيِّئها ومخبوزِها ومطبوخِها ومُعَفَّنِها، مجتمعة في هذا النسق من التعدد المحتفل بالتنوع والتوازن؟.. التوازن سر الشيفرة اللبنانية من أطباق الفطور إلى مواد الدستور، إنْ تحقَّق حلَا المعيش، وإنِ اختلَّ حلَّت الكارثة.

تلذذتُ بكل قطعة خبز رقيقة كنت أغمسها في أحد الأطباق، وأحملها إلى فمي، مفكرا في السرّ إياه، ناظراً من مخيلتي هذه المرة إلى آذان شتراوس وهي تنتبه إلى نكهة خامسة كانت تفوح في المكان.. نكهة الصوت الفيروزي، التي لا يمكن أن يتوازن الصباحُ اللبناني وفطورُه بدونها.

• بيت اللاجئ و أم الفقير

جاملت عماد بهدية رمزية، تعودت أن أحمل في أسفاري كمية منها، تحسبا لمثل هذه المواقف، وهي قنينة زيت أركان من الصنف الذي يُطْعَم، ولما كان اليوم عطلة فصح، فكرت أن أدعوه إلى شرب قهوة إن كان وقته يسمح، قَبِلَ دعوتي، على أن نشربها في مكان بعيد عن هنا، مع ثالث، هو صديق له سيرافقه إلى سوق في الضواحي، ليبتاعا أغراضا منه. لم ننتظر طويلا ووصل صديقه أيمن في سيارته، عند باب العمارة كان صاحبي المتجهم إياه يُحَيِّي من معي، ويشيح بنظره عني.

في الطريق جنوبا تشرع بيروت سريعا في تغيير ملامحها؛ تصير المعالم أقل انتظاما، وأكثر اكتضاضا، وتضيق المسالك بسابلتها ومركباتها، ويغصُّ الهواءُ بأدخنة العوادم، وأتربة الأرصفة.. وتُفشي شرفاتُ العماراتِ وسطوحُ البيوتِ أسرارَ ساكنيها.. كنا كلما تقدمنا جنوبا نجد للشيء الذي نتركه خلفنا وسط بيروت نظيراُ له، لكن في صورة توحي بقلة ذوات أيدي الناس، وقصر يد الدولة.

في الكرسي الخلفي للسيارة، ظللتُ طوال الطريق صامتا، حتى قطع الصمتَ صوتُ عماد الساخر، الذي يُقدِّم له كعادته بقهقة صغيرة “شد حزامك يا مغربي، ومرحبا بك في حزام الفقر”.. ضحكت وأجبتُ: “مشدود صديقي، ويمكن أكثر من اللازم”. فهم الإشارة، وتساءل: ” يعني عندكم أكثر من هذا الذي ترى”.. سأثق قليلا في انطباعي الأول، وأقول أن الفقر اللبناني أهون مما أعرفه في بلدي، وأهون بكثير جدا مما رأيته في بلدان شقيقة.

في نقطة من الطريق سيخبرني عماد أن منها يبدأ الحد الفاصل بين محافظتي بيروت وجبل لبنان. وسأعلم منه حينئذ أن الوجهة هي سوق صبرا.

للحظة خاطفة عبر الاسم إلى أذني وأصدى داخلها طويلا..

الفلسطينيون. البيوت، المجزرة، 1982، الأطفال، النساء، 16، شارون، 3500، أيلول.. أيلول، الدم.. الدم.. الدم..

مرَّت الكلمات والتواريخ والأعداد في ذهني مبعثرة ومتشظية، مرت وحفرت مثلما تفعل عجلاتُ مجنزرةٍ في حقلٍ مُوحل. انكمشتُ في كرسيي، لم أتزحزح فيه إلا حين ركنَ أيمن السيارةَ في بقعة أرض اتُخِذَتْ مَرأبا.

ترجَّلنا مسلكاً نختصر به المسافة، نطأ فيه أكوام الأتربة والقمامات المتعفنة، وسرنا في طريق تصطف فيه محلات إصلاح العجلات، وبيع المتلاشيات، وقطع الغيار المستعملة. كنتُ منقادا لسير رفيقيَّ، أخفي شعورا هو خِلْطٌ من دهشة الوارد، ورهبة الغريب، وتوجس العارف وصدمته. كان المكان يغص بالباعة، والمارة، والمتسوقين، تتكدس على جانبيه عرباتُ بائعي الخضار، والأواني، والأدوات المنزلية، والألبسة الجديدة والمستعملة، إلى جانب محلات بيع اللحوم، ومطاعم الشواء، فلا يكاد الواحد يجد لقدميه موطئا، وسط هذا المحشر الصغير الضاجِّ بصياح الباعة، وأصوات الأغاني، وزعيق الأولاد، وهدير الدراجات النارية، والعابق بروائح البضائع، ومجاري الصرف الصحي، ودخان مواقد الشواء.

توقف الصديقان عند متجر، ابتاعا منه غرضيهما، واتجها إلى آخر قريب يعرض أقراصا لأفلام مقرصنة. اغتنمت فرصة وابتعت من صاحب (بسطة) قبعة شمسية من ماركة شهيرة بثلاثة دولارات، وحين لم يجد البائع في جيبه فكة ليعيد إليّ الباقي؛ عرض عليّ بيع اثنتين بخمسة دولارات، فلم أمانع. تجولت غير بعيد في المكان الذي تبدو فوضاه كأنها ديكور سينمائي مبالغ في افتعاله، عالم منفرد تُرك كما يُترك يتيمٌ في ساحة حرب، ثم غُلِّقَتْ في وجهه الأبواب مخافة أن ينفلت، فتشبث بالحياة ضدا على أعدائه وأشقائه، كتب تاريخه على الجدران، وصنع اقتصاده بما أمكنه من كدح، تاركا أبوابه مشرعة للهاربين إليه من الظلم أو من العدالة.

إلى سوق صبرا، (أم الفقير) كما ينعته اللبنانيون، يلوذ الباحثون عن حاجياتهم المعيشية من أهله، والقاصدينه من بعيد، كشأن صديقيَّ، يقتنونها بالأسعار التي تعطف على ليراتهم القليلة مثل أمّ. يمتد السوق على طول الشارع الرئيس للحي الذي يشكل امتدادا لمخيم شاتيلا، المخيم الذي حلت به أولى موجات اللاجئين من شمال فلسطين في العام 1949، صار الآن ملاذا لنازحين جدد، سوريين وفلسطينيين وعمال آسيويين، يجدون فيه ضالاتهم من قرص الخبز الرُّقاق والبطاطس والبندورة، إلى قرص الفيلم الهوليودي الأخير، والعطر الباريسي المُقَلَّد.

تجولت قريبا، ثم عدت نحو صديقي، حاملا قبعتين شمسيتين، واحدة في يدي، وثانية أتقي بها شمسا كانت تضيف نهارا آخر في التوقيت العكسي لقنبلة اللجوء والفقر.

• دولة الضاحية

عدنا من حيث أتينا إلى السيارة. انتبهَ لي عماد وأنا أقيِّد سطوراً في مفكرتي، فمازحني بنبرة مسرحية ضحكنا منها جميعا، “أكتبْ عندك: وعُجْنَا بِنَاقَتِنا على ضاحية الحزب الغالب بالله، وهناك أكلنا بوظة وشربنا قهوة بدعوة من صديقنا المغربي”.

اتجهنا جنوبا، كان المشهد مع تقدمنا يتغير سياسيا، ويتحسن عمرانيا، ويزدحم باللافتات التي تشي بانتسابه السياسي أو الديني، وهو في الضاحية الجنوبية أوضح، ويكاد يكون خالصا وبدون منازع، فاللافتات تملأ الجدران وأعمدة الكهرباء بصور الزعماء، والشهداء، صورٌ تُلتقط فيها الوجوهُ من مسافة قريبة، ومن زاوية منخفضة، فيصير لملامح الوجه سَمْتٌ من الوسامة الثورية والطهارة القيادية، وكلاهما يستحوذ على عيون الأتباع وقلوبهم، يرون فيه أمثولتهم المفقودة وخلاصهم المنشود، وتحت اللافتات نُصِبَتْ أعمدةٌ عُلِّقت بها صناديق صغيرة للتبرعات التي تؤول إلى مؤسساتٍ تكفل الأيتام وعوائل الشهداء.

عبرنا نصف شارع الإمام الخميني، متوغلين في الضاحية غربا، حيث حارة حريك، هنا ما أعتقد منذ وقت طويل أنه قلعة محصنة، مَرئيةٌ كلُّ بقعة فيه ومُراقَبة من حراس الحزب، وهو انطباع حضرني من مشهد الإجراءات الأمنية التي كانت واضحة في الحواجز الفولاذية، ومربعات الأسمنت المسلح، والأسلاك الشائكة، وأكثر وضوحا في عيون عناصر أمنية بلباس عليه شارة الحزب، لم أستطع أن أدفع عني شعورا بالتوجس، ووجدتني بحركة تلقائية أتحسس جواز سفري في جيبي، أتأكد أني أحمله معي، فقبل أسابيع من قدومي كانت المخابرات المغربية تسلم لحليفتها الأميركية شخصية نافذة في الحزب، وصفتها وسائل الإعلام بالصيد الثمين.

رويت الحكاية لعماد مستعيرا نبرته الساخرة، متحسرا أني لن أخذ حريتي في الحركة والتصوير، فجاء رده جديّاً هذه المرة، حين نصحني بعدم استعمال كاميرا الهاتف، وأنه سيتصل بشذى إن حصل أمر غير متوقع، “ولمَاذا شذى؟” سألته، فأجابني لأنها قريبةُ قياديٍّ كبير في الحزب، فهي ضامنة مضمونة. فاجأني الأمر كثيراً، ولم أشأ أن أبدو فضوليا فأتوقف عنده، مع أنه أشعرني بما يشبه الرضا، ربما لأنه يبرز النموذج الذي يكسر القاعدة، والقاعدة في هذا البلد أن تستقوي -كرها أو طواعية- بالطائفة، لا أن تستقل عنها بنفسك.

أكملنا جولتنا في اتجاه قلب حارة حريك، وتوقفنا أمام مركز تجاري لنحتسي القهوة الموعودة، كان المركز على تواضع مساحته فاخراً، عصريَّ الطراز، يقدم أنواعا من القهوة والعصائر والحلوى الفرنسية، حتى مضيفاته كنَّ بحجابهن الأنيق، وماكياج وجوههن الرائق؛ يُضِفْنَ مَسْحَةً من البَذَخ على المكان.

انتهينا من احتساء القهوة في باحة المركز، وانطلقنا سيراً على الأقدام، كان أول مَعْلَم صادفناه في طريقنا هو مسجد الإمامين الحسنين، وهو مُجَمَّعٌ يضم إلى جانب المسجد، مركزا ثقافيا، ومكتبةً عامةً، وضريحَ المرجع الشيعي محمد حسين فضل الله، الزعيم الروحي لشيعة لبنان ممن لا يتبعون خط ولاية الفقيه الإيراني. وهو ما يسحب على هذا المسجد رمزية القبلة لديهم. خلافا لإخوانهم في الحزب.

عند إحدى بوابتي المسجد استأذنت الحارس في الدخول، فأجرى مكالمة بهاتف لاسلكي، وسمح لي بعد أن فحص جوازي. ومررت من بوابة الفحص الإلكتروني، كانت جولتي بالمسجد قصيرة، رغم أن المكان مُبْهِرٌ يُغري بالبقاء طويلا، بهندسته الدائرية المشعرة بالسكينة، وقطع القاشاني التي تحيط بأقواسه الداخلية، ونقوش الخط العربي المذهبة التي تملأ سقفه المقبب، غير بعيد عن المسجد كانت صناديق التبرعات تحمل شارة جمعية المبرات، خرجت إلى صديقيَّ وانطلقنا بالسيارة في كل اتجاه، عبرنا أمام الزقاق الذي يقع فيه مجمع سيد الشهداء، حيث تجرى مؤتمرات الحزب واحتفالاته، وتذاع فيه خطابات أمينه العام، وهو ما يجعل منه قبلة الفريق الثاني في الحارة، وقلعة محصنة محروسة بعين واحدة نحو إسرائيل، وبألف عين نحو خصوم الحزب في الساحة السورية.

غيَّرَتِ الجولةُ في شوارع حارة حريك صورتَها عندي، فلم أعثر على أثر من مخلفات العدوان الإسرائيلي المُدَمِّر على الحارة، قبل إحدى عشرة سنة، إذ بدت الحارةُ مدينةً مرتبة، بشوارع نظيفة وواسعة، وعمارات سكنية حديثة، ونشاط تجاري واضح من محلات الماركات الأجنبية ومراكز للتسوق، ومرافق الخدمات الاجتماعية، وشواهد عن جوار مأمون بين عيسى بن مريم و علي بن أبي طالب.

• هنا المخيم

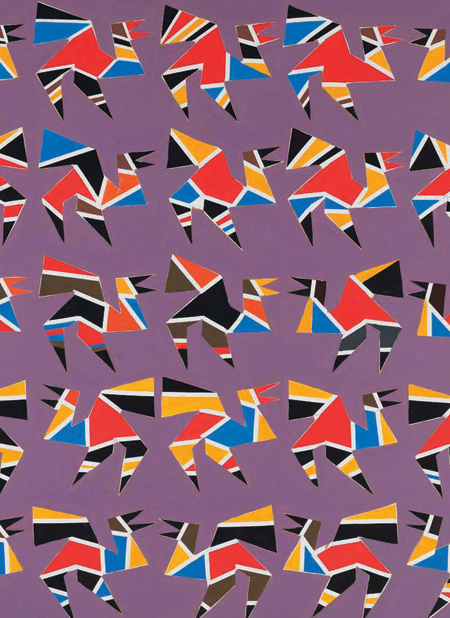

لوحة: حسين ماضي

عبرنا شارع هادي حسن نصرالله إلى الجنوب، ومنه انعطفنا غربا في اتجاه مخيم برج البراجنة، وصلنا إلى طريق ضيق تصطف على جانبيه محلات، أكثرها لبيع الملابس والأحذية الرياضية والبضائع الصينية الرخيصة، هناك استطاع أيمن بالكاد أن يجد مكانا يصفُّ فيه سيارته، ترجّلنا وسرنا في زقاق ضيق، بعد خطوات قليلة كنا نغادر عالماً وندخل آخر، نخرج من زمنٍ ونغوص في آخر، نستنشقُ هواءً ونغصُّ بآخر.. وحدها نظراتُ المارة تعيد إلى الزائر الغريب وعيَه بالزمن، تتفحَّصه باستغراب، كأنها تقول له: من أنت؟ ما أتى بك إلى هنا؟ من أيّ حلم جئتَ تدخل كابوسنا؟

عشرون ألفا من الخلق أو أكثر يتكدَّسون في كيلومتر مربع واحد أو أقل. هنا لا يمكن أن تفكر في ملاطفة أحد كي تتجاذب معه طرَفاً من حديث..

هنا عالم النَّبْذ الذي يُفجِّر الرغبة في الانتقامَ من العالم، أو الانتصارَ عليه، لا حلٌّ ثالثٌ، هنا ينام أهل المخيم -وككلُّ مخيمٍ- على سؤال ويستيقظون عليه، يهربون منه ويفرون إليه، يلقنونه للصغار ويحمونهم منه.

متى سنعود؟

هو سؤال الأسئلة وكبيرُها، كبيرًها الفارقُ، الحارقُ، السَّاحقُ، الماحقُ، العالقً المُعلَّق..

هنا المأساة كابوسية حد الصراخ الصامت. والوجع جحيميٌّ قديم مرت عليه أجيال، تشدُّ عليه، ويقتات منها.. هنا يكفي أن تنظر إلى عيون الأطفال، شعورِهم وأسمالِهم، يلعبون جنب مياه الصرف الصحي الجارية على سطح الطريق؛ لترى فيها عيون أجدادهم الذين وصلوا إلى هنا منذ سبعين سنة.. جدار البيت وشرفته كما هما منذ عشرين عاما، لا أسمنت يدخل ولا طوب ولا مسمار خشب، ولا شعاع شمس، سوى ما ينفذ من بين شِبَاك أسلاك الكهرباء المعلقة فوق الرؤوس.

للمخيم لافتاته المنصوبة بين جدار وجدار، صور زعماء الفصائل تتقاسم المداخل والحيطان، ياسر عرفات، وخليل الوزير، والشيخ ياسين، وجورج حبش، وأبو علي مصطفى… وجوه أبوية تعوِّض يُتماً جماعياً يحرس الذاكرةَ بعيون حنظلة المرّ، وشارةُ نصر فوق وجه جيفارا الحالم، وسطرانِ من شعر قديم للعاشق الذي من فلسطين..

تقدمنا في زقاق فرعي، لا نكاد نَتَبَيَّنُ في عتمته مواطئَ أقدامنا، تقدَّمنا حتى ضاق بثلاثتنا، فآثرنا العودة من حيث جئنا، في الطريق كان الأطفال يتقاذفون كرةً يردها إليهم الجدار، وصبيتان تجلسان على عتبة منزلهما تتصفحان دفتراً مدرسياً، وكان الشيخ بكوفيته ذات العقال الأسود يخرج من بيته، يحمل كرسيا في يده، ويجلس على مسافة شِبْرِ من الباب، وعلى مسافة مائة كيلومتر أو أكثر قليلا من هناك.. هناك على الحدود بين لبنان وفلسطين المحتلة، حيث تنضج الآن أشجار تفاحٍ في مزارع الجليل، وتزهر فوق التلة زيتوناتٌ مُعمِّرة.

• سِرُّ ما جمع الشاميَّ بالمغربيّ

من هناك عدنا أدراجنا، كانت الساعة الثالثة قد انتصفت، مررنا بمطعم عالجنا فيه قرقرة أمعائنا من الجوع، ومنه رجعنا إلى البيت بالحمرا، عند باب العمارة ودَّعت أيمن، وتخلفتُ عن عماد بخطوة، متعمدا أن أتركه يسبقني.

ممسكا بالقبعة الثانية؛ بحثت عن البواب المتجهم إياه، فلم أره، لكن كرسيه جنب الباب، دلَّني أنه غير بعيد.

صعدتُ إلى الشُّقّة، دخلتُ الغرفة، وفتحت شبَّاكَها، أستطلع المشهد منه، فتناهى إليَّ صوتُ صاحبنا، تناولتُ من الحقيبة قنينةَ زيتٍ كالتي أهديتُ لعماد، وضعتُ قبعة الشمس التي اشتريتُ على رأسي وحملتُ الثانية، ثم أسرعت بالنزول. وجدته عند الباب، حيَّيْتُه، فردَّ التحية بالتجهم نفسه، “أحب أن أهديك شيئَين، أوّل من هنا“، وناولته القبعة، “وثانٍ من المغرب“، وقدمتُ له قارورةَ الزيتِ، شارحاً له أنها زيتٌ من شجرةٍ لا تنبتُ إلاَّ في المغرب، تناولهما مني كأنه يُغالب نفسه، وغمغم على مضض “النبيّ ما ردَّ الهدية”، ثم أتبعَ بسؤال: “هو صحيح أنت من المغرب؟”.. تبسّمتُ في وجهه الملفوح بالشمس وسألته: “شو قصتك مع المغرب؟” فتدافعت عبارة جوابه متسارعة من لسانه: “بصراحة أنا لا أحب المغاربة،” قالها وهو يحدّق في وجهي، يتوقع أن يرى فيه استهجانا، فلمَّا لم يجد شيئاً؛ انبسطتْ أسارير وجهه، وفاضت من بين تجاعيدها طيبوبة حقيقية: “لكن يبدو أنك واحد طيب”.

تعمَّدتُ أن اختلس نظرةً إلى ركوة القهوة العربية التي كانت تحت الكرسي، فالتقط الرجلُ الإشارة، ذهب وعاد سريعا، يحمل فنجانا، صبَّ لي، وهو يُصرُّ على أن أجلس على الكرسي، ويقعد هو على حافة نافذة الطابق الأرضي للعمارة.

أبو ثائر، ولد ونشأ في قريةٍ ما، في ريفٍ ما، من أرياف سوريا، مازال يذكر ذلك اليوم الذي وصل فيه إلى القرية غريبان، كانا مغربيين في طريقهما إلى الحجّ كما زعما، طلبا المبيت من أهلها فأكرموهما. في اليوم الثاني تودَّدا إلى كبير القرية، وأقنعاه أنَّ فيها كنزا مخبوءاً وأنهما خبيران في تسخير الجان لمعرفة مكانه واستخراجه، وسيكون عليه أن يخصِّص البيت الذي اختاراه، فلا يقربه أحد من القرية أو يتلصّص عليه، فتنتقض طلاسمُ التحضير ويبطل مفعولُها، وأن يسخر لهما أيضا من يساعدهما في الحفر، على أن يكون نصيبهما من الكنز ثلثه، فكان لهما ما أرادا.

ظل الرجلان ثلاثة أيام لا يغادران البيت، إلا ليُعَيِّنَا للحفَّارين في كل يوم موضعا جديدا للحفر، يعودان بعده إلى طقوسهما، في اليوم الثالث، تأخرا في الخروج صباحا كعادتهما. انتظرهما الكبير والحفارون ومعهم أهل القرية، لما طال بهم الانتظار، تجرؤوا واقتحموا البيت، فلم يعثروا لهما على أثر، وكان كل ما وجدوه هو مبخرة، وأدوات حفر، وحفرة عميقة خاوية.

كان عُمْر أبي ثائر وقتئذ خمس سنوات، ومازال يذكر حديث القرية عن خديعة المغاربة.. السحرة.. اللّصوص.. الملاعين.

أنصتُّ للحكاية التي رواها أبو ثائر بأدق تفاصيلها، أنصتُّ وأنا أتابع حركة تجاعيد وجهه، التي كانت تشي بمتعة باطنية في الحكي، كأنه يحافظ على تفاصيلها كما رواها عشرات المرات، وبنفس الطريقة التي سمعها هو بها عشرات المرات. أنصتُّ ولم أشأ أن أخبره أني سمعت مثلها أكثر من ثلاث مرات، كانت واحدة منها عندما زرت دمشق في العام 2008.

سكتَ قليلا، سحبَ أنفاسا عميقة من سيجارة جديدة، وتابع الحكي بنبرة منكسرة هذه المرة، حكاية عن صباح مرت عليه ثلاث سنوات فقط، في نفس القرية التي صار أطفالها الآن من أقران أبي ثائر شيوخاً، وقد استفاقتْ على أصوات الرصاص والقذائف، تقصفها بها كتيبةٌ من الدواعش ظلت تحاصرها لأسبوع، إلى أن طردت منها ثوّارَ الجيش الحر، فنزح الجميع نجاةً برقابهم من سكاكين التوحش. كانت الكتيبة مؤلفة من مغاربة.. قتلة.. لصوص.. ملاعين.

لم تفاجئني حكاية الكنز التي رواها أبو ثائر وجعلت نظرته إلى المغاربة تأخذ هذه الصورة في وجدان طفل، لكن قصة هروب الشيخ بالروح، واقتلاع الفلاح من أرضه التي يزرع، والانتهاء به بوَّاباً في عمارة من عمارات الحمرا كان تُثْخِنُ تمزيقاً في الروح والوجدان، وتُمْعِنُ تحطيماً في الأمان للحياة.

بين حكايتي المتعة والانكسار، رويتُ لأبي ثائر حكاية ثالثة عن جنود مغاربة سالت دماؤهم على تراب سوريا في حرب تشرين 1973، وحكاية رابعة عن رحلة عائلات من (الهنادزة)، أحد فروع عشيرة الفواعرة الشامية، وقد صارت الآن قبيلة في شرق المغرب أحمل جيناتها في دمي.

بحركة سريعة ربَّتَ أبو ثائر على كتفي، كأنه يصالح فيَّ خصومَه الملاعين. هنالك رمقنا عماد الذي كان يخرج من بوابة العمارة، واقفاً على هذا المشهد، معلِّقاً عليه بعبارة ماكرة: “الله وحده يعلم شو لَمِّ الشامي ع المغربي؟”.

• مغاربة لبنان

صالحتُ أبا ثائر مع المغاربة، وعدتُ إلى الغرفة لأخذ قيلولة نهار كان طويلا. كانت الساعة سادسةً حين استفقت على رنين هاتف من ناجي الذي افتقدني، يطمئن على أحوالي، فتواعدنا على العشاء معاً.

قبل التاسعة بقليل خرجت من الشقة في اتجاه الكوستا، هناك وجدت ناجي بانتظاري، وانطلقنا في جولة في شوارع الحمرا، انتهت أمام مطعم للدجاج. لم تكن بي رغبة للأكل، لكن حديث ناجي عمّا يقدمه المطعم فتح ثغرة في جدار الشهية، فللدجاج المشوي هنا طعم آخر، إذ يزيلون عنه عظامه ويدفقون عليه صلصة الثوم قبل أن يُلَفَّ في خبز الرقاق، ليقدم مع البطاطا كوجبة سريعة.

ما إن أخذنا مجلسنا في المطعم، حتى انتبهت إلى ديكور حيطانه المغلفة بورق سميك لاصق، طُبعت عليه صور ونصوص، تفحَّصتُها فكانت عشرات من الصور الفوتوغرافية بالأبيض والأسود، تعود لبيروت في أزمنة مختلفة، نسخة من أرشيف حقيقي تبدو عليه الندرة والنفاسة، ثم أخذت في قراءة النصوص، كان بعضها مقتطفا من روايات، وبعضها الآخر كأنه من تحقيقات صحافية أو كتب تاريخ. وأكثر الذي استرعى انتباهي هذا النص: “تفاوتت الجذور التاريخية للعائلات البيروتية بين نظريتين، الأولى تشير إلى أن معظم البيارتة من أصول مغربية، (المغرب، تونس، الجزائر، ليبيا) والثانية هي أن بعض العائلات المغربية البيروتية شامية الأصل، وتعتبر في الوقت نفسه من أهم العائلات البيروتية لما قامت به من دور بارز في بيروت، في الميادين الدينية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والعسكرية”.

كانت المعلومة جديدة بالنسبة إليّ، تماما كجِدَّة طعم الدجاج بصلصة الثوم، انتهيت من العشاء مع ناجي، وتوادعنا بعدما زودني برقم سائق تاكسي من أجل برنامج الغد.

عدت إلى الشقة، وبدأت من فوري الإبحار في شبكة النت، فكان ما وجدته يؤكد ما قرأت داخل المطعم ويُوَثِّقُه، فالعبارة بنصها تعود للمؤرخ اللبناني حسن حلاق في كتابه “موسوعة العائلات البيروتية: الجذور التاريخية للعائلات البيروتية ذات الأصول العربية واللبنانية والعثمانية …” ويذكر فيه بالنص أيضا: “ويمكن القول أيضاً إن بعض هذه العائلات المغربية هي أقدم العائلات التي توطنت في بيروت؛ لأن هجرتها الواضحة إلى المدينة بدأت بعض الشيء في العهد الأموي، ثم في العصور الوسطى في فترة الحروب الصليبية، ثم مع سقوط الأندلس عام (1492م)، كما توالت الهجرات المغربية عبر سنوات طويلة فيما بعد إلى بيروت، ومختلف بلاد الشام، إلى نهاية الحكم الفرنسي عام (1946م)”، وحين حديثه عن موجات الهجرة إلى بيروت، يأتي على ذكر الموجة المغربية الأندلسية و يعزوها إلى عوامل، منها عبور ركب الحاج من بيروت، وطلب العلم، والتطوع للجهاد.

وفي مواضع أخرى وقفت على ما يفيد أن كثيرا من أبراج بيروت، وهي بنايات ذات وظيفة تحصينية، بنيت على غرار أبراج قلعة المدينة قبل أن تزول في وقت لاحق، وتعود بعض هذه الأبراج إلى عائلات من أصول مغربية، كذلك الشأن بالنسبة إلى كثير من الزوايا الدينية التي يعود تأسيسها إلى متصوفة وصلحاء قدموا من المغرب، أشهرها زاوية البياطرة وزاوية القطن وزاوية باب المصلى وزاوية الشيخ الراعي المغربي (من أعلام القرن 12 الميلادي)، وزاوية أخرى عرفت بزاوية المغاربة، أنشأها مغربي يدعى الشيخ محمد المغربي. كما يذكر المؤرخ نفسُه مجموعةً من الأسر البيروتية التي تدل أسماؤها على أصلها المغربي، ويشير إلى وجود مقابر خاصة بهم، أشهرها جبانة المغاربة.

وخلال الإبحار عثرت أيضا على إشارة في كتاب فيليب حِتِّي عن تاريخ سوريا ولبنان فلسطين، تأتي على ذكر كتيبة محاربين مغاربة كانوا تحت إمرة أحمد باشا الجزار حين عُيِّن نائبا لوالي الشام على بيروت، وذلك في العام 1773م.

ووَقَعْتُ أيضا على مذكرات لمتطوعين مغاربة في صفوف الثورة الفلسطينية، شاركوا في الحرب ضد القوات الإسرائيلية في بيروت صيف 1980.

كان الليل قد انتصف، طويت الحاسوب استعدادا للنوم، إلاّ أن خاطرا عنَّ لي وألحّ، فعدتُ للإبحار من جديد، باحثا عن شيء أخير، شقيتُ ساعة في اقتفاء أثره، حتى وقعت عليه في هذه العبارة: “ثم سرنا إلى مدينة بيروت، وهي صغيرة حسنة الأسواق، وجامعها بديع الحُسْن، وتُجلَب منها إلى ديار مصر الفواكهُ والحديد”. من كتاب تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار لمحمد بن عبدالله بن محمد اللواتي الطنجي المعروف بابن بَـطُّوطَة المغربي (703 هـ- 779هـ).