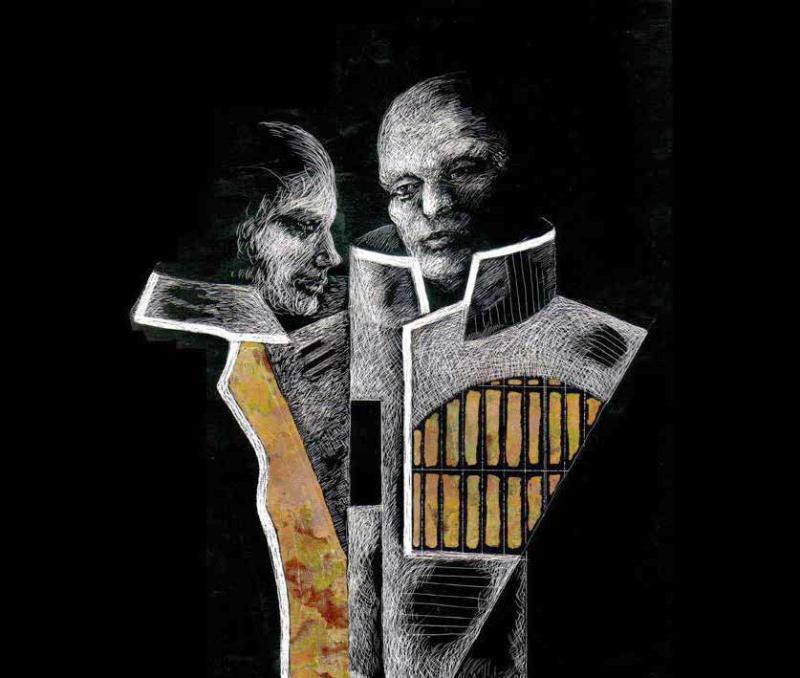

الشعبوية والنخبوية

وغالبا ما تكون قضايا العمل، والمستوى المعيشي، والهجرة، والنزعات الانعزالية أو العنصرية من دينية أو مذهبية وقومية من بين الموضوعات الأساسية التي يركز عليها القادة الشعبويون، أو تتناولها الحركات الشعبوية التي تستغل حاجة الناس، وقلة اطلاعهم، أو عدم امتلاكهم لرؤية واسعة تمكنهم من مشاهدة كامل اللوحة برؤية محصنة بالملكة النقدية، القادرة على التمييز بين ما يُروج وما هي عليه الأمور حقيقة.

وقد ساعد التقدم الهائل في ميدان الاتصالات وشبكات التواصل الاجتماعي، في تمكين الشعبوية من الانتشار والهيمنة في الكثير من المجتمعات المتقدمة والنامية على حد السواء، مع تمايزات لافتة من جهة ميادين ومستويات التأثير، بالإضافة إلى ماهية الموضوعات التي توظّف بقصد التوجيه والتهييج.

ففي المجتمعات الأوروبية غالبا ما تكون الحركات القومية أو العنصرية هي التي تشكل قوام التيارات الشعبوية، التي تغدو مع الوقت جزءا من الحالة السياسية والاجتماعية والثقافية العامة، وذلك نتيجة الأزمة العامة التي تعاني منها الديمقراطيات الغربية، وحالة الفساد التي تسود دول أوروبا الشرقية التي قطعت مع النظام الشيوعي، ولكنها لم تتمكن من بناء أنظمة ديمقراطية مستقرة، لا تنوء تحت أعباء الفساد والمافيات السلطوية الراعية له، والمستفيدة منه.

أما الشعبوية التي تشهدها المجتمعات النامية عادة، التي غالبا ما تسمى هكذا مجاملة، بينما هي في حقيقة الأمر متخلفة عن عصرها في جميع الميادين تقريبا، فهي غالبا ما تظهر في هيئة تحركات دينية أو مذهبية. وربما نجد تفسيراً لهذا الأمر في الإخفاق الذريع للحكومات الوطنية التي طالما تمترست خلف شرعية التحرير، ومقارعة الاستعمار، ونهج المقاومة والممانعة، وغير ذلك. فمع تراكم نتائج إخفاق هذه الحكومات وتفاعلها، توجهت الكتل الشعبية التائهة نحو سراب البحث عن الخلاص خارج نطاق المكان والزمان المَعيشين، وباتت الشعارات الماضوية هي الموجهة لتحركات كبرى في سعي مشروع نحو الخلاص، ولكن في الاتجاه الخطأ.

وقد تلقّفت غالبية النخب، ما عدا تلك التي لاذت بعزلتها الأكاديمية أو عوالمها الهانئة، سواء ضمن حركات الإسلام السياسي أو ضمن المؤسسات السلطوية نفسها، هذا النزوع الجمعي لدى المسحوقين من ضحايا الاستبداد الفاسد، أو الفساد المستبد، وعملت على وضعه ضمن المسارات التي اعتقدوا أنها ستعزز مواقعهم على الصعيد الداخلي، ولكن الذي تبين لاحقا هو أن القوى الإقليمية والدولية قد تمكّنت، في مناخات التفاعل بين الداخل والخارج وأجواء العولمة وتداخل المصالح والحسابات، من مغازلة النزعات الشعبوية في مجتمعاتنا، والاستفادة منها عبر دعم، أو حتى تصنيع وتسويق، حركات متطرفة بدت وكأنها خرجت في لحظة سوريالية، لا واقعية، من عوالم حكايا الجان والعفاريت، ولكن اللافت في الأمر أن الحركات المعنية، وفي مقدمتها داعش بطبيعة الحال، قد سوّقت رؤاها النكوصية بأحدث التقنيات في عوالم الصوت والصورة والأبحاث النفسية، مما يؤكد وضعية التضايف والتلازم بين ما هو شعبوي وما هو نخبوي، رغم التضاد والتناقض الظاهرين في ما بينهما.

فالشعبوية تهيمن في أجواء غياب الملكة النقدية التي يمكنها التمييز بين الوقائع والمعارف المتطابقة معها، وبين الأيديولوجيا التي تقوم بتحوير تلك الوقائع وتزوير المعارف، لتصبح الصورة منسجمة مع الأهداف الرغبوية التي غالبا ما تجسّدها توجهات النخبة الانتهازية التي تركب الموجة، وتساهم في عمليات التعمية والتضليل، وذلك عوضاً عن مواجهتها، والكشف عن هشاشة أطروحاتها، وتهافت مزاعمها، وسوداوية ما تنذر به من مآلات.

وعملية تنمية الملكة النقدية هي عملية مستمرة، تبدأ من الأساسيات، من المؤسسات المجتمعية التي تحيط بالفرد منذ مرحلة الطفولة. تبدأ من الأسرة ودور الحضانة والروضة والمدرسة والجامعة ومراكز البحث، فضلا عن منظمات المجتمع المدني والبرامج التربوية والتعليمية والإعلامية والكتب المخصصة للأطفال.

ولا يمكن لهذه الملكة أن تنمو بصورة طبيعية في ظل أنظمة استبدادية، تصادر الحريات والمعارف، وتكتم الأفواه والإرادات، وتحوّل المواطنين إلى مجرد رعايا وأرقام وملفات أمنية.

فالحريات ما لم تكن مَصونة بقوة القانون الذي يسري على الجميع من دون أي استثناء، وآلية المساءلة والمحاسبة ما لم تكن فاعلة، والشفافية وحرية النشر والتعبير ما لم تكن في مقام البدهيات المضمونة بحكم العرف والدستور، في غياب ما تقدم لن تكون هناك أي ملكة نقدية، بل ستهيمن النزعة المريدية، وسيكون الانقياد الأعمى هو السائد، وسنجد نسخا باهتة، متماثلة، لا يشذّ بعضها عن بعض سوى في جوانب هامشية شكلية. وستصبح الرقابة الذاتية المرآة العاكسة لحدود المسموح به على الصعيد العام. وفي مناخات كهذه يكون التفارق الظاهري بين الشعبوية والنخبوية، ولكن التدقيق في المقدمات والنتائج يوصلنا إلى صيغة من التكامل الوظيفي بين النزعتين في مجتمعاتنا التي لم تعد الملكة النقدية- القادرة على التمييز بين الحقيقة والأكاذيب، بين الوقائع وهلوسات الديماغوجيا- بالنسبة إليها مجرد رغبة ترفيهية، أو نزعة كمالية، بل حاجة ضرورية ملحة ماسة، إذا كانت جادة في سعيها من أجل تجاوز تخلف واقعها لضمان مستقبل أفضل لأجيالها المقبلة.. ولن يتحقق لها ذلك ما لم تعمل على معالجة سائر المثالب والمشكلات التي تعاني منها، وتستهلك كل ثرواتها، وتبدّد كل طاقاتها ومواردها البشرية المؤهلة الخبيرة.

لن تتخلص مجتمعاتنا من وباء الظلامية بكل ألوانها وشعاراتها ما لم تعمل جديا من أجل تجفيف منابع الشعبوية، وذلك يستوجب جملة مقدمات ضرورية، منها الشفافية وحرية الوصول إلى المعلومات، والقدرة على المساءلة والمحاسبة. المطلوب، بتعبير آخر، هو أن تزول الحدود ما بين النخب والعامة، ليتحول الجميع إلى نخب على صعيد المعارف والفرص والأدوار والإحساس بالمسؤولية.