رولان جاكّار: مهزلة أنني سويسري

وُلد رولان جاكّار في لوزان بسويسرا سنة 1941. اشتغل لفترة طويلة محرّرا أدبيّا في جريدة “لوموند” الفرنسيّة ومدير سلسلة بالمنشورات الجامعيّة الفرنسيّة. متعدّد الأوجه، لاعب شطرنج وتنس طاولة موهوب، لأعماله أشكال وأجناس أدبيّة مختلفة كالأبحاث النقديّة نذكر منها “الاغتراب الباطني” و”الغواية العدميّة” يتبعهما “مقبرة الأخلاق” وكتاب شهير تحت عنوان “فرويد”؛ وجنس اليوميّات “الرّوح بلد شاسع”،” ظلّ هدب”، “يوميّات رجل ضائع” و”يوميّات كسول”؛ والكتب المصوّرة منها “قاموس الكلبي المثالي” و”العودة إلى فيينّا”. هنا في هذا الحوار الذي أجراه الشاعر التونسي بالفرنسية أيمن حسن جولة مع الكاتب السويسري الأصل، إنه بالضرورة هازئ كبير، وهو قد يبدو فوضوياً.. لكنه في الحقيقة أقرب في تفكيره وسلوكه الصّدامي مع العالم إلى الغنوصيين المؤمنين بقوّة الفكر وطاقة الروح على معانقة العالم بانفتاح هائل، طالما هي متصلة بفكر كوني. في مكان ما من النص الباذخ الذي ترجمه له الشاعر التونسي يقول رولان جاكّار “لا أتحمل إلاّ الأشخاص الذين يحمون الآخرين من فظاظة حمل جنسية أو دين، وهم أشخاص تنفلت الأرض تحت أقدامهم”، و”حين فهمت مهزلة أنني سويسري، بدأت في تذوق لذّة سخرية أني من مسقط رأسي”. إنه كاتب يحاكم بفكره الأخطاء الفاحشة للعالم، ومع ذلك فهو يفعل على طريقته الغنوصية “من حقّ كلّ حقبة أن تعيش هذيانها القاتل. الألمان تمتّعوا بذلك مع هتلر، والرّوس مع ستالين والصّينيّون مع ماو.. لن أسمح لنفسي بمحاكمتهم. لكن عندما يصير المشهد ضاربا في الفحاشة، أفضّل مغادرة القاعة. وذلك لأسباب جماليّة لا أخلاقيّة”.

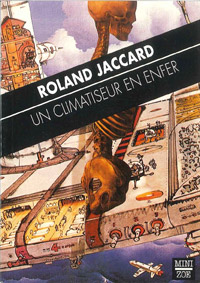

في الحوار، وكذلك في الشذرات المسمّاة “مكيّف في الجحيم” التي ترجمها أيمن حسن لتكون في ملف، هي في الواقع كتيّب نتعرف من خلاله على شخصية أدبية وفكرية فرنسية من نوع استثنائي.

الجديد: اسمح لي بأن أنطلق من كتابك الصّادر مؤخّرا تحت عنوان “يابانيّة في باريس”. في ما يتمثّل بالتّحديد؟ هل هو، كما يبدو للجميع، حكاية للأطفال، أم، كما تبيّن لنا، قصّة للكهول؟

رولان جاكّار: في البداية، هو طلب من ناشر ياباني لجمهور مستهدف: اليابانيّات الشّابّات اللّواتي يحلمن بباريس وبالحبّ الكبير. لقد رفع التّحدّي وفي ذهني كتاب إيريك سيغال (1973 – 2010)، “لوف ستوري” (“قصّة حبّ”)، وكذلك بعض الشّيء ستيفان زيفاغ. من مميّزات الشّيخوخة أنّه ليس لنا من نُثْبِتُهُ أو ما نخسره. قلتُ إذن لنفسي: فلأسمح لنزعاتي الرومانسيّة بالتحرّر.. فالكمنجات دائما على حقّ.

الجديد: ما الّذي يُخفيه عملكم المتواصل مع رسّامين أمثال رولان توبور، رومان سولكومب وغيرهم من الفنّانين المشهورين بغرابتهم؟ هل تبحث عن تعويض لموهبة تفتقدها؟

رولان جاكّار: في البدء، كنتُ أودُّ أن أكون سينمائيّا، ولقد صوّرتُ فعلا بعض الأفلام في لوزان. حتّى أنّي اشتغلت في فيينّا مع جون رونوار [1]. أستمتعُ الآن يوميّا بتصوير فيديوهات أسمّيها “هايكاياتي البصريّة”. كلّ الرسّامين الذين اشتغلتُ معهم كانوا أصدقائي وأقدّرُ أعمالهم، وعلى رأسهم توبور. هي متعة كبرى أن أجدهم في كتبي.

“حياتي وخيانات أخرى”، قصّة صدرت سنة 2013، تُمثّلُ كذلك كتابا فلسفيّا وعملا أدبيّا حياتيّا شديد الشّراسة. تمكن قراءة النّصوص الخمسة والثّلاثين التي يتكوّن منها بطريقة مسترسلة أو بطريقة متقطّعة. كيف تكتب؟ كيف تنظّم نصوصك وأفكارك وكتبك؟

أكتبُ كيفما كان وأينما كان. ما يهمُّ بعد ذلك هو التّركيب وخاصّة الفكر النّقدي المؤدّي إلى إزالة جزء كبير من النصّ. من جهة أخرى، أُحاول أن أكون أكثر قربا من نفسي. ما جدوى الكتابة إن لم نتحدّث عن أنفسنا؟ بالطّبع، الأنا بغيض، لكن أنا الآخرين بالأخصّ.. ثُمَّ، أليس من الأفضل أن يكرهنا النّاس لذواتنا على أن ننال إعجابهم أو نحظى بحبّهم لما لسنا عليه.

الجديد: يمكن وصف قراءاتك بالعدميّة. ما معنى ذلك؟ “ليس العدم إلاّ برنامجا”، على حدّ رأي سيوران الذي كان صديقا حميما لك وقد كتبتَ عنه كتابا جميلا جدّا صدر سنة 2005 عن المنشورات الجامعيّة الفرنسيّة. ماذا عن كلّ ذلك إذن؟

رولان جاكّار: يجب ألاّ نتعجّل في الحديث عن العدميّة! فلنقل إنّي أمارس فلسفة أو فنّ فكّ الارتباط، وذلك بصحبة بعض المعلّمين: شوبنهاور، نيتشه، سيوران، أمْيِيلْ [2]، برنهارد [3] وفرويد.

الجديد: أنت اليوم متقاعد، وبعيد عن عالم الصّحافة الأدبيّة والنّشر. كيف ترى ما يجري في هاتين المهنتين؟ هل يبدو لك ما يجري فيهما صافيا أو على الأقلّ عاديّا؟

رولان جاكّار: بما أنّي صرتُ عجوزا بسرعة (وهي أفضل طريقة للمحافظة على الشّباب)، لطالما بدا لي أنّي كنت متقاعدا. لقد تمكّنتُ، وهذا هو الأهمّ بالنّسبة إليّ في أيّ حياة كانت، من حماية جلّ وقت الفراغ الخاصّ بي تقريبا. يتراءى لي أنّنا انتقلنا من خيال التقدّم إلى خيال الكارثة. وهذا ما يؤكّدُ ما عرفناه منذ الأزل: الإنسانيّة ليست موهوبة للأفضل ولا للأسوأ كذلك.

الجديد: لا يمكننا محاورتك دون طرح سؤال سياسيّ عليك. ما رأيك في ما يجري خلال السّنوات الأخيرة مع العلم أنّك كنت قد زرت تونس للعديد من المرّات في الستّينات والسّبعينات؟

رولان جاكّار: بعد إتمامي دراستي الجامعيّة في لوزان، أهدى لي والداي إقامة طويلة في تونس، خاصّة في الحمّامات وسيدي بوسعيد. أحتفظ بذكريات مبهرة لها. حريّة الأخلاق، الفتيات على الشّاطئ، العلب اللّيلية.. باختصار، هي الحياة الحلوة. لكن عاينت على مرّ السّنين الصّعود الذي لا تمكن مقاومته – لا وحسب في تونس، بل كذلك في سويسرا – للدّين الّذي يعطي في نظري مشهدا مزعجا لسلفيّة مدمّرة. لكن، ورغم كلّ شيء، من حقّ كلّ حقبة أن تعيش هذيانها القاتل. الألمان تمتّعوا بذلك مع هتلر، والرّوس مع ستالين والصّينيّين مع ماو.. لن أسمح لنفسي بمحاكمتهم. لكن عندما يصير المشهد ضاربا في الفحاشة، أفضّل مغادرة القاعة. وذلك لأسباب جماليّة لا أخلاقيّة.

الجديد: وماذا بخصوص “مكيّف في الجحيم”، وهو مجموعة من الشّذرات والأقوال المأثورة الّتي تتأرجح بين الجدّ والهزل؟ هل يمكنك أن تروي لنا قصّة ولادة هذا الكتاب؟

رولان جاكّار: بالنّسبة إليّ، يمثّل الشّكل الشّذري روح الأدب، النّواة الأساسيّة، العلبة السّوداء لكلّ إبداع يريد أن يتحدّى الزّمن. على سبيل المثال “هل تتذكّر تلك الثّعابين التي، عندما وصلنا إلى إيبيروس، كانت تمسح خلفنا آثار أقدامنا؟ ثعابين أخرى ستأتي وكلّ شيء سَيُمْسَحُ”. من يمكنه منافسة سكيبيو الأفريقي؟

لطالما تمتّعتُ بتوابل لاروشفوكو، شومفور، نيتشه أو سيوران كي لا أصاب بغواية قول في فقرة واحدة ما يتعسّر على آخرين التّعبير عنه في كتاب كامل. في “مكيّف في الجحيم”، نَقَرْتُ في دفاتري ما يمكنه إعطائي وهْم أنّني أستحقّ تقدير أساتذتي في السّخرية والتّحرير من الوهم.

الوقاحة، الاستفزاز، الفكر الخبيث، لطالما دفعوني، أحيانا رغما عنّي، لقول كلام غير لائق. التّحليل النّفسي لعبت كذلك دورا هامّا. أن تكون عقلا حرّا يتطلّب التخلّص من كلّ حكم مسبق والتّعبير عن كلّ ما نشعر به، حتّى الأبشع. ومع ذلك، يجب أن تكون في حالة طيّبة. ومن هنا تبرز الحاجة الملحّة إلى عدم الاكتراث وقبول هزيمة الفكر بشيء من الوقاحة. وإن كنتُ قد فشلتُ في ذلك، فعلى الأقل قد حاولتُ قبول تحدّي الشّكل القصير في الكتابة.

الجديد: اليوم وقد تُرْجِمَ الكتاب إلى العربيّة، ماذا تنتظر من هذه المغامرة خاصّة وأنّك كتبت العديد من النّصوص ونشرت الكثير من الفيديوهات على الإنترنت وفي مجلّة “كوزور” (Causeur) [4]، التي عبّرت فيها عن قلقك من تفشّي الخطر والإرهاب الإسلامي؟

رولان جاكّار: بالنّسبة إلى الفوضوي الكامن فيّ، الإسلام يُسبّبُ النّفور والخوف. إذا كان يوجد شيء يمكنُ إنقاذه فيه، فأفضّلُ تركه للآخرين. أنا لستُ حسّاسا جدّا لهذا الهذيان المقدّس المتمثّل في الدّيانات السّماويّة التي ظهرت كما لو كانت صدفة في منطقة من العالم حيثُ تضربُ الشّمسُ بشدّة. صحيح أنّ النّازيّة والشّيوعيّة والماويّة (وقع جلّ المثقّفين الفرنسيّين في غرام الآخرتين) تتفانى في إثبات أنّ للعبوديّة وللقتل الجماعي نوابض عميقة في النّفسيّة البشريّة.

يبدو اليوم أنّ الإسلام قد حمل شعلة الخضوع. لقد صار ظاهرة موضة، أو “ميّال” إن تحدّثنا كشباب اليوم. فهو يرشّنا بأحاسيس قويّة ويجعل المحارب الرّاقد فينا يهتزّ. في بحر من الطّين ومن الدّم، هل للكتيّبات السّاخرة كالتي أؤلّف حظّ كي ينظر إليها بطريقة أخرى غير أنّها آثار لعالم الغد؟ أشكّ في ذلك بشدّة. ولكن وحده الّذي يُعْلِنُ أنّه هُزِمَ يكون قد هُزِمَ. لن تكون هذه حالتي أبداً، ولن تكون كذلك حالة صديقي العزيز ومُتَرْجِمِي أيمن حسن.

مُكيّفٌ في الجحيم إلى ميشيل كونتا [5]

“سامحوا تناقضاتي: إذ يجب اقترافها عند التّفكير؛ أُفضِّلُ أن أكون رجل تناقضات على أن أكون صاحب أحكام مسبقة.”

جان جاك روسو

يُعرف عنه التسرّع في إصدار كتيّبات حول موضوع: الفتاة والموت. ويلومه البعض على وقاحته، فيتباهى بها. كان يريد أن يكون كاتبا من صنف S.O.S. ‒Simple Original & Sexy ‒ أي بسيط وأصيل وجذّاب. لكنّه يشكّ في أنه توصّل إلى ذلك. قد عاش كوارث لا تصدّق. لكن وحده غريق مسبح “دوليني” تركه في حالة يرثى لها.

ألصقَ على نفسه صفة العدميّة وأطنب في الاستشهاد بسيوران [6] وشوبنهاور [7]. لكنّه أبدع في الميوعة. كان يسهر على أن يكون هناك 100 في المئة من الاقتناع و100 في المئة من التحدّي في ما كان يكتب.

تعرّف على كثير من الرّجال العظماء وعلى فتيات. في آخر حياته لم يعد يقدر على التّمييز بينهم. خَلَّفَ وراءه صورة لرجل لطالما تراجع أمام الانتحار تاركا مكانه لآخرين أكثر عجَلاً منه.

عندما لم يكن يلعب الشّطرنج أو تنس الطاولة، كان يحرّر مصنّفا أساسيا عن البندقيّة الدوّارة لدى الجيش البلغاري في القرن التّاسع عشر. لم يعترف له أحد بذلك الجميل أو بأيّ جميل آخر، لكنّه لم يبال بذلك. لم يكن أحد يعرف كيف وافاه الأجل المحتوم. حتما كان ذلك على حافّة مسبح بنزل فاخر في اليابان. هذا ما كان يحلم به على الأقلّ.

هل سأوصفُ بالمتكبّر إن قلتُ إنّي أرى نفسي في هذا الرّجل، أو هل سأُعتَبَرُ ضعيفا إن نشرتُ مرّة أخرى بعض الشّذرات المقتطفة من كراريسه الشخصيّة؟ وليكن. خاصّة أنّ علينا أن نغالي في تقدير أنفسنا إلى حدّ المرض لكي نتخيّل أنّ لخربشتنا أيّ وقع على قرّائنا المساكين. إذ لا قيمة لها عند أصحابها من الكتّاب. إذن؟ إذن علينا أن نرفّه عنهم وذلك باستفزازهم أو بتسليتهم. هذا فعلا ما نقوم به، شئنا أم أبينا. إنّ أبرز قيمة لأيّ عمل إبداعي تكمن في إضحاك أولئك الّذين ليس بوسعهم تذوّقه. فإن تمكّن من إضحاك حتىّ المعجبين بها، إذن يمكننا أن نقول إننا لم نضيّع وقتنا.

حياة تنتهي وهي لم تكد تبدأ. سنحاول أن نرتّبها بعض الشيء. ملذّاتي الوحيدة شبقيّة وشغفي الحقيقي فكريّ. أردت أن أفهم ‒ مع يقيني أنّ لا شيء يُفْهَمُ. أردتُ أن أحبّ ‒ مع يقيني أنّ لا أحد يستحقّ الحب. أردت أن أموت ‒ مع يقيني أنّ الموت ليس حلاّ.

نَعَتنِي بَعْضُهم بالمُتباهي. إن كان ذلك صحيحا، فلن أكون قليل التّفاخر بأنّي نجحت في ذلك لمدّة تقارب نصف القرن. لكنّي أفترض أنّ حتى الانتحار يبقى بالنسبة إلى بعض النّاس نوعا من التّباهي، وهي طريقة رخيصة لابتياع تذكرة إلى اعتراف الأجيال القادمة. أنصحهم أن يحاولوا: ليس الأمر بالسّهولة التي يزعمون. في كل الحالات، لن أكون هنا لأهزأ من سخريتهم.

في شبابي، ارتأيت نفسي في شخص اليهودي التّائه أهاسيفيروس. لأنّه كان قد خاطب المسيح بوقاحة وهو على طريق الصّليب، حُكمَ عليه بأن لا يرتاح في أيّ مكان كان وأن يعبر القرون وكأنه ميت حيّ. لكنّ اللّعنة التي يحمل عبئها هي في الآن ذاته بركة تعمّه. رمز التّيه والانفصال وانقلاب جميع القيم، إنّه ذلك الحالم السّاخر الخائن لجلّ وعوده، وهذا ما كنت أطمح أن أكون. وفعلا أطنبت في تبديد ثرواتي الأخلاقيّة في الاستهزاء وفي لعب دور مصاص الدماء مع الفتيات الصّغيرات.

بالنّسبة إلى أناس مثلي ليس العالم إلاّ ديكورا لرغباتهم أو مخبرا لصراعاتهم. هذا ما يفرض عيش حيوات كثيرة وإفسادها جميعا حتىّ لا ننجح إلاّ في مراسم دفننا.

حين فهمت مهزلة أنّني سويسري، وهي مهزلة تشبه وضع تلك الآنسة التي أرادت أن تشتغل في ماخور دون أن تفقد عذريتها، بدأت في تذوّق لذّة سخرية أنّي من مسقط رأسي.

لا أتحمل إلاّ الأشخاص الّذين يحمون الآخرين من فظاظة حمل جنسية أو دين، وهم أشخاص تنفلت الأرض تحت أقدامهم.

كل عام ليلة عيد الميلاد يخرج ربّ العائلة من داره، يطلق رصاصة في الهواء، ثم يعود هادئا بين ذويه المرعوبين قائلا “قد انتحر بابا نويل من جديد”. هل يجدر بنا أن نحلم بهديّة أجمل من هذه بمناسبة عيد الميلاد؟

أب غاضب لأنّ ابنه لم يتعلم شيئا من دروسه في السِينيزم [8]، فقرّر بمناسبة زواجه أن يرسل إليه البرقيّة التّالية “الزّواج في الشباب كابتياع سخان كهربائي صيفا”. فأجابه الابن فورا “لا تعوّل عليّ لأهديك مكيّفا في الجحيم!”

يمثل جحود الأبناء تجاه والديْهم الشّكل الأكثر مكرا للحبّ الذي يدينون لهم به.

تُمثِلُ مقاومة قلقي الشّخصي النّشاط الأساسي الذي كنت أقوم به، وهو النّشاط الوحيد الذي طالما مارسته في غاية السّريّة، وليس ذلك للأناقة بل لتجنّب الشّفقة. كان البعض يغارون مني لأنّهم كانوا يجهلون كل شيء عنّي. وبفضل حسن مراوغاتي كنت أتمكّن من الإفلات منهم. لم يكن ذلك يدوم طويلا. كنت أحلم بالعدم كانتصار أخير، لكن في قرارة نفسي كنت أعلم أنّ السّقوط سيكون شأنه شأن حياتي دون منزلة.

في أحد الأيام، في فندق فخم، التقت نظراتي بنظرات معبود الشباب [9] الذي كان يستعد لإشعال شرارة الرّغبة الجماعيّة في أحد ملاعب لوزان. كان من فئة الرياضيّين الذين تفوّقوا على كلّ المصاعب، في حين لم أكن أطمح إلاّ لأصير الكُتيّبَ الأكثر طيشا في جيله. كان معبود الشباب من فئة المراهقين المتخلّفين الذين تصنع الحياة منهم أجمل شيوخها. قريبا سيتجاوز تلك النقطة التي بعدها تصير تذكرته غير صالحة. كنّا تقريبا في نفس النّقطة، تلك التي عندها يجتاحنا شلل إلهي: تمّ كل شيء، ربحنا كلّ شيء، خسرنا كل شيء. ما جدوى ذلك؟ ابتسامة النصر تشبه تكشيرة الهزيمة. كان يعرف ذلك وأنا كذلك. كان فينا شيء من تينيسّي [10].

كنت فيما مضى أخفّف من روع قلقي بمعاشرة فرويد وبمشاهدة أفلام إنغمار برغمان [11]. اليوم، أمتصّ أعوادا كيماوية وأتفرّج على كائنات بشريّة إلكترونيّة وهي تهتزّ على قناة M.T.V.. هكذا تتفسّخ الإنسانيّة ‒ منّا وخارجنا.

في أفضل الحالات، تدور العلاقات على هذه الشّاكلة: في اليوم الأوّل الإثارة، في اليوم الثّاني الفضول المرضي، في اليوم الثّالث اللامبالاة. لكن عندما تمتدّ الإثارة فالأسوأ ليس ببعيد.

نصيحة لويز بروكس [12] للفتيات الشابّات: ليس من الشّائع العثور على الرّجال القساة؛ فإن عثرتم على واحد منهم، فلا تفرّطوا فيه!

لطالما حاولت عبثا أن أكون ذلك الرّجل القاسي. لم أتمكن إلاّ من ترويض بعض العصافير الذين سرعان ما عادوا إلى حريّة الفضاءات الكبرى.

كلّ امرأة أحببتُ محطّة في طريق صليبي، لكنّي نجوت بصحيح العبارة من الصّلب. يجب شيء من اللاّوعي للدّخول في قصّة حبّ وكثير من الشّجاعة للخروج منها.

نَحْسَبُ أنفسنا دون جوان [13]. نفرح بالرسائل الممجدة التي تأتينا من غريبات. أحيانا نُجيبُ. ننطلقُ إذن في سيناريو نتخيّلُ أننا نتحكم فيه، لكن نكتشف أنه لم يكتب لأجلنا. نرغبُ أكثر في التعرف على كاتب السيناريو الذي حاك تلك القصة الماكيافيليّة حيث أوقع بنا ضعفنا.

في أحد الأيام، نفهمُ أن لا وجود لقصص الحب، لأنّ الحب نفسه قصة داخل قصة أخرى. وهي قصة ليس بالضرورة أن تتكرّر: إنها تُقفَّى. إذ أنّ نهايتها تعكس بدايتها. كما في المتاهات القديمة، باب الدخول وباب الخروج يتماهيان.

يُجَنِّبُنا الإشهار مجهود الرّغبة، لكنّ الإرادة التي يُسخِّرُها في توجيه شهواتنا نحو الجنس النّاعم تبعثُ الرّيب فينا: هل هذه الرّغبة عاديّة في نهاية الأمر؟ لماذا كل هذا الإلحاح المصطنع، بيد أنّ الطّبيعة تكفي. على أيّ حال، ما عدا لوريل وهاردي، لم أرَ أبدا زوجيْن من غير المِثْلِيّينْ.

فتاة ترغب في الإقامة معي في نهج أودينو [14]. أتساءل بجديّة عن سبب ذلك. أفتح صدفة مصنّفا في التّحليل النّفسي وأعثر بالضّبط على الإجابة الصّحيحة: كي ننسى أننا جذريّا غرباء عن بعضنا البعض. الحبّ هو الآلة الأشدّ دقّة لِقَيْسِ هذه الغرابة.

دعا كيركغارد [15] خطيبته ريجين أولسن لمشاهدة عرض “دون جيوفاني”، ومباشرة بعد الافتتاحيّة قال لها: “لنذهب. لقد تذوّقتِ الأفضل: انتظار اللذّة.”

يمثّلُ إنجاب طفل اعتداءً عليه. لأنّه يدركُ مقدرته على الإنجاب، يفضّلُ كلّ رجلٍ حكيمٍ المَوْتَ.

لا يحقُّ لأولئك الذين يحكمون بكلّ وقاحة على الآخرين بالحياة مُمَدِّدِينَ بهذه الطّريقة السُّلالة أن يُدينُوا حكم الإعدام.

على حافّة المسبح، أتيقّن من كرهي الشّديد للأطفال، ما عدا الفتيات الصّغيرات. لا وجود لعلاقة إيروسيّة ليست بتحويل وجهة قاصر. إنّه من الحكيم اختيار القاصرين من بين الرّاشدين.

النّشاط الوحيد الذي يمنح متعة حقيقيّة للنّساء هو التسوّق. النّشاط الوحيد الذي يمنح متعة حقيقيّة للرّجال هو رجم النّساء بالغيب. يُمثِّلُ تعايشهما معجزة سلبيّة.

يُمْكِنُ بسهولة تَوقّعُ تصرّفاتنا. في مكتب جان لوك دوين في مقر جريدة لوموند، توقّف نظري على كتاب “نزل إيريس” ليوكو أوغاوا [16]. فقال لي جان لوك: “هذه الرواية من أجلك. خذها!”

كنتُ أتوقع أن يتعلّق الأمر بشيخ أنيق وبفتاة صغيرة تشكو من الخمول، مع لمسة من تلك الساديّة التي تثير سخط الأحاسيس الأكثر شيوعا. تتساءل الفتاة وهي مُوثَقَةٌ: “هل خيّبتُ أمله بثديي الصغيرين وفخذيّ الثّقيلين وشعر عانتي الذي عرق شيئا ما؟” بعد حين ستستمع البنت لاعترافات الشيخ: “يُمكِّنني غرقي في الرّغبة الجسديّة من التحقّق من أنّي لا أزال هنا.”

طبعا، سيكتب لها كل يوم. طبعا، سيقرأ عليها الرّوايات التي يقوم بترجمتها عن الروسيّة. طبعا، سينتابه الرّعب لفكرة أنها يمكن أن تشعر بالملل برفقته: “ليس من الممتع بالنّسبة إلى فتاة تبلغ من العمر سبع عشرة سنة أن تقضي يوم الأحد برفقة رجل عجوز مثلي”. طبعا، ستحلم أحيانا كثيرة بأنه كان يخنقها. لكن سَيُعثَرُ على جثته هو في البحر، نصف عارٍ، وقد وصل رأسه إلى ضعف حجمه، وجسده منتفخ بغازات التعفّن. وفي درج منضدته سيُعثرُ على عدد لا يحصى من صور المراهقات. انتهت مرحلة التّدريب. صارت البنت تعرف ذوق مثلّج الخوخ وقشدة الموز. كان ذلك كافيا لتبقى على قيد الحياة بعد موت المعلّم.

“هذه الرّواية من أجلك”، قال لي جان لوك بابتسامة متواطئة. لقد أدرك فعلا كلّ شيء.

في فلم فريتز لانغ [17]: “السرّ وراء الباب”، تتزوّج وريثة شابّة رجلا مجهولا. الرجل مهندس معماري يعيد التشكيل ويهوى تجميع غرف كانت مسارح لجرائم قتل مشهورة. يرفض أن تزور زوجته الغرفة رقم 7. ها هي الجرائم التي وقع اقترافها، يُلمّحُ بذلك، هذا ما اقترفتُ ‒ كان متزوجا قبل ذلك ‒ وهذا الذي سأقترفه. هُنَا يَكْمُنُ جوهر الروائي. لا قيمة لفلم أو لكتاب في نظري إن لم يدورا حول هذين السؤالين: ما هي الجرائم الّتي اقترفت؟ أيّ بشاعاتٍ أخرى يمكنني أن أقترف؟

عشتُ تجربة الزوجيّة. أعرف أنّ الانتصاب مقترن بالعذاب. النساء جُعلنَ لِذلكَ، أدواتٌ قابلةٌ للتغيير للذّة تكاد تكون دوما متطابقة.

عشتُ تجربة الوحدة. منحتني شعورا بالتفوق. وفجأة تكسّرَ كل شيء وجعلتني منبوذا. عندما يحلّ اللّيل، أبلعُ كبريائي وأتضرّعُ مداعبةً مع العلم أنّي سرعان ما أعضّ اليد التي تُهدّئ من روع قلقي.

أحيانا، وأنا أحلم، أتساءل عن قلّة عدد الأفلام حول نظرة البقر. أُقرِّرُ إذن الذّهاب إلى كلّ البلدان لدراسة الاختلاف في نظراتهم.

كم من السّهل التعرّف على قاتل: إنّه يريد الحبّ الشّامل.

جعل الحياة أسهل؟ لكن هذا في مقدور كل واحد. الموتُ كافٍ.

ذَمُّ الحَاضِرِ ومَدْحُ الماضي رفاهية من خاصيّات الشّباب. كي لا يبدوا سخيفين أو مزعجين، يجب على الشّيوخ أن يمتنعوا عن الإدلاء بأيّ تعليق غير لائق عن العصر. في الفترة الأولى من الحياة يجب إذن أن نتظاهر بكره ما نحبّ وفي الثانية بحب ما نكره.

لا تنتظروا حقائق من قبل خبير في الكذب. لا تنتظروها كذلك من قبل شاهد مستعدّ للموت من أجلها. لا تنسوا أنّ الحقيقة تولد بعد موت الواقع حيثُ تأتي لتفسير معانيه. لا نؤمنُ بها إذن إلاّ لعدم توفّر ما هو أفضل، لأنّ ذلك يلائمنا نحن وكسلنا.

يبدو أنّ الحلم السرّي للقرن العشرين يَتمثّلُ في سماع “النَّفَسْ الأخير للسّلالة”. وهذا حلم آخر لم يتحقّق.

كان معلّمي العجوز يكرّر عن طيب خاطر أنّ أول كلمة تتبادر إلى ذهنه عند خروجه من بيته هي “إبادة” [18]. لكنّه كان يعيش في فترة سخيّة حيث في السرّاء والضرّاء كان البشر يعيرون اهتماما لأمثالهم.

كثيرا ما تحدثوا بسوء عن هتلر: لكنه على الأقل تمكن من شفاء البشرية من تفاؤلها الهستيري.

في أسوأ الحالات، الكلبيّ [19] آلة حاسبة في خدمة آلة ملذّات، وهو في أفضل الحالات منحرف أنيق يُخفي جفاف قلبه خلف فلسفة ذاتويّة لطفل مدلّل. هل يكفي ذلك؟ ولمَ لا! ولكن مع ابتسامة تهكّميّة تجاه تلك الأرواح الطّاهرة التي تمعن في تحاليل لا نهاية لها حول وجه الآخر، والتي لا نعرف إن كانت تشكو من شكل ودّي من السذاجة أو من نوع آخر أكثر تبلورا من السينيزم.

كلُّ ما أُلّهَ شُيْطِنَ وكلّ ما شُيْطِنَ أُلّه. قرارات الاتّهام والمرافعات ذاتها لا قيمة لها لأنّ قابليّة انقلاب كل شيء يعفينا منها.

من الكارثة إلى الرّغبة: إنّه عنوان أطروحة دكتوراه الشّاب الجالس قبالتي في مقهى فلور [20]. أكّد لي أنه قد يكتب اليوم العكس بالضبط: من الرّغبة إلى الكارثة. طلبتُ منه أن يبذل مزيدا من الجهد: بَلوِرْ فكرة أنّ الرّغبة كارثة. لا أظنُّ أنّه فهمني فعلا، لكن بدا لي أنّ الفكرة فَتَنَتْهُ. أبيتُ أن أوضّح له أنّ سرّ الوصول إلى ذلك يكمن في تجاوز الرّغبة والكارثة. أنا أيضا أطمح إلى ذلك، لكني أتقاعس.

إن كان الفلاسفة من فئة الأوغاد قطاع الطّرق، شأن ديوجين، غرتسيان، كيركغارد، نيتشه، فيتغنشتاين أو سيوران، لكنتُ قد تبنّيتهم حالاّ. لكن عندما يُنصِّبونَ أنفسهم أساتذة ويعتبرون ترّهاتهم النظريّة أو تعاليقهم العالمة أهمّ من حياتهم، فإنّي أتخلىّ عنهم.

طبيعتي تُمَثّلُ مُشْكِلاً؛ سَأُكرِّسُ كُلَّ قواي للبحث عن حلّ لهذا المشكل. هذا ما قاله الفلاسفة الذين لهم قيمة عندي.

لا تعني الفلسفة لي شيئا إلاّ عندما تفقد صوابها. في آخر حياته، وصل فيتغنشتاين إلى درجة أنّه لا يرغب إلاّ في لفظ أصوات ممزّقة. أنا أفكّر إذن أنا أغرق.

الخاطرة هذه لنيتشه: كره الرّداءة غير جدير بفيلسوف وربّما يمنعه من الولوج إليها. إن كان استثناء فعليه أن يحبّ القاعدة. ستكون تلك طريقته الشّخصيّة في الشّجاعة.

وعندما سألتُ الجميلة السّمراء المكلّفة بمكتب الإرشاد السياحي بمدينة نيس أين كان يعيش نيتشه، أجابتني بطلاقة ساحرة: “كان يتسكّع دوما من جهة ساحة سَلِييَا..”.

ما يُفتِّشُ عنه الغندور في عيادة المحلّل النّفسي، هو الأريكة، حيث يتذوّقُ إمكانيّة اكتشاف أنواع مختلفة من الصّمت. النّظريّة تبعثُ فيه الملل وكلمات فرويد تسلّيه. يَحْكُمُ بفساد متميّز على هذا الفنّ المُتمثّل في بيعه لكلّ واحد كلماته الشّخصيّة، كما لو أنّ لها ثمنا أو أيّ قيمة حتىّ. في حالة من انْعِدامِ الجاذِبيّةِ، يُسَافِرُ إلى بلدان أجنبيّة. ويهمسُ: “كان حلما، حلما وحسب.”

لكن لم تعد الأريكة إلاّ أثرا قديما، وصارت أعمال “المعلّم” تُباعُ بثمن زهيد في جناح “الصحّة” بالمغازات الكبرى. صِبْيةٌ يلعبون بأقراص اصطلاحيّة هي اللاّوعي والكبت والعُصاب، لكنّهم نسوا منذ زمن قواعد اللّعبة. لم تعد للكلام قيمة ولم يعد أحد يصغي إلى الصّمت. حتىّ الغندور يدرك أنّه لن يبقى حيّا بعد موت أحلامه. يُلقي على فرويد نظرة امتنان: فأولئك الذين أعادوا للمزاح اسمه النّبيل ليسوا بكثيرين في القرن العشرين.

الغريب ليس أن نتكّلم كالمثاليّين وأن نتصرّف كالتجّار، بل أن نكون ساذجين إلى درجة أنّنا نتخيّل أنّ الأمر مختلف بالنّسبة إلى محاورينا: من لا شيء له ليبيعه لا شيء له ليقوله. ومن لا شيء له ليقوله جاهز للجنون أو للقداسة.

هل للدّموع التي نذرفها على كوارث العالم أيّ معنى؟ للآخرين، تلعب دور شهادة حسن تصرّف، وبالنّسبة إلينا هي دليل على طيبتنا وعلى حِسِّنَا المرهف. لكنّها تجفُّ بسرعة ولا تستمرّ الخدعة أطول.

لا يحظى فكري في نظري بشيء من المشروعيّة إلاّ عندما أفاجئ نفسي متلبّسا بانتحال كتاباتي.

قد يكون من الغلط أن نتوقّف عند الطّبيعة ذات التّركيبة غير المُرضِية لكلّ الأشياء: لن نخرج إلا بمصنّفات شاحبة عن خيبة الأمل لا تنفع إلاّ في تسليتنا إزاء رتابة الأيام. لا يجب الكلام بعد الرؤية، يجب قول استحالة الرؤية. أفٌّ غير مبال يساوي كل قرارات الاتهام.

علينا ألاّ نقع في سخافة الحديث عن أشياء جِديّةٍ؛ سيكون هذا كممارسة الحبّ من أجل إنجاب أطفال.

أداة التعجب العدميّ عن جدارة: “وماذا بعد!” يمكنكم أن تطهوها بكلّ الصلصات، ولتعلموا أنّها ستكون دوما لذيذة.

يزداد عدد الذين يهيمون في المدن الكبرى في أغلب الأحيان دون هويّات وفي حالة من فقدان الذّاكرة. لا أحد يعرف من أين جاؤوا ولا إلى أين يذهبون. لكن يكفي أن نسترق السّمع لنصغي إليهم يتمتمون: “لم يسمح لي الوقت. كان ذلك قصيرا.” ويكرّرون: “الحياة! كانت قصيرة جدا، الحياة.” يبكون وهم يقولون الحياة.

مُروّضُ نمور يبلغ من العمر 63 سنة، مشمئزّ من الحياة ومن السّرك، في أحد الأيام دخل بعد الظّهر إلى القفص متنكّرا في هيئة قرد. لم تكن النّمور شرسة، لكنّها لم تتعرف عليه فافترسته. يحدثُ دائما في حياة كل واحد منا وقت ما لا يتعرّف فيه علينا الآخرون ويفترسوننا. لكنّنا نادرا ما نعي بذلك.

من حين إلى آخر تصلني شذرات من بلجيكا، مُقطّعة كالرّقائق الورقيّة. سكوتنير [21] لا يزال على قيد الحياة. فلنحتفظ بأفضلها:

– قد نكون مع ذلك سعداء الواحد مع الآخر. أنا مُمَكِّنًا نفسي من تضييع كل فرصة وأنتِ متأكّدة من انعدام وجودها.

أو هذه: لم يولد رديئا، لكنه صار كذلك بفعل المحاكاة.

وخاصّة هذه الشّذرة التي أثّرت فيّ في الصّميم لأني رجعت من لوزان حيث كنت بصدد زيارة أمي: “عندما توافي المنيّة والدينا، يبدو لنا أننا سنتمكن أخيرا من العيش. لكنّ الوقت قد فات، ولأنهم قد توقّعوا ذلك، فلقد تركوا لنا شيئا من المال لتعويضنا عن خيبة أملنا.”

في لوزان، يقول لي صديق الطفولة ذلك: “ليس عليك أن تتبع منوال جدّك ووالدك اللذين انتحرا”. وبشيء من التشفّي، يواصل: “في كلّ الحالات، أنت تشبه أمّك التي بلغت من العمر تسعين سنة: ترى إذن أنّك لم تصل بعد لنهاية أحزانك.”

إنّه على حق: كنتُ أريد أن أكون ابنا لأبي ولكني صرت ابنة لأمي. هي من سأقتلُ إن انتحرتُ. كان يقول فيتغنشتاين: “بقدر ما نملك من شجاعة، بقدر ما نملك من روابط مع الحياة والموت”. ولأنّ روابطي مع الحياة والموت ضعيفة، فذلك.. هل هنالك من مذلّة أكبر من كوني صرتُ مستكتبا؟ القاسم المشترك للكتّاب التّابعين لفصيلتي: جبناء ومغرورون. أدبيّا، يعطي ذلك أحيانا نتائج طيّبة، لكن إنسانيا هي دوما كارثة.

إلى الذين هم مندهشون لأنّي لا أزال حيّا، أُجيبُ: يُمكنُ أن ننتحر دون أن نموت. هذا ما قمت به في كتبي. إنّه حلّ في شدّة الرّفاهية، إنّه حل سويسري..

كان يقول: نصف ما أكتب لا قيمة له والنّصف الثّاني مؤذ. كان أقاربه يخمّنون: يا لهذا الغرور! كان يقول إنّ العظمة سهلة الكسر كلعب الأطفال. كان أقاربه يوافقونه الرّأي دون أن يفهموه. كانوا يتباهون بعدم معرفة كتبه، لكنّه كان متيقّنا من أنّهم في يوم ما سَيَحْمَرُّونَ خجلا لأنهم تجاهلوا آثاره. حتى وإن كانت معدومة القيمة أو مؤذية، كان يرغب بشدة في أن تحظى بالاعتراف. كان يجهل عذاب أن يكونَ مفهوما ولا يشكّ في متعة البقاء في السّريّة.

وجب فهم أنّ الأسلوب ليس مسألة تقنيّة، بل هو حصيلة لنظرة للعالم. وهذه النّظرة، لا نتمكّن من امتلاكها إلاّ عندما تضعف بصيرتنا وتصلنا أصوات العالم خافتة. عندها إذن يتشكّل شيء ما وهو عالمنا. لم نربح شيئا حتىّ الآن. لأنّ ما نكتشفه بإمكانه أن يُحبط عزيمة أكثر النّاس شجاعة. وحده بإمكانه أن ينجح ذلك الذي ينجو من الإحباط ومن القرف ومن السّأم المنجرّ عنهما. ينجح في ماذا؟ ربّما في الوصول إلى يأس أكثر عمقا، يفضّل البعض الحديث عن الفرح. ربّما في أفضل الحالات في الوصول إلى فراغ كامل إلى درجة إلغاء الضغوطات فيظهر شيء ما، ليس معنا ولا ضدّنا، لكن مستقلّ عناّ. ربّما. لستُ أدري تحديدا، لم أصل إلى هذه المرحلة بعد.

التشفّي النصّي شبيه بالتشفّي المرضي أو بالتحرّش الجنسي. إنه ثقيل وفظّ وبغيض. يجب الاستمتاع بالكتب وبالحياة وبالنّساء بخفّة، وبعد ذلك ترك النسيان يغطّي كلّ شيء.

قراءة كتاب إلى آخر صفحة شكل من أشكال التعصّب الذي لم أقع فيه أبدا.

نتذكّر كلمة أناتول فرانس عن مرسيل بروست: “ماذا تريدون؟ الحياة قصيرة جدا وبروست طويل”. كان يجدر قول العكس تماما: بروست قصير جدا والحياة طويلة.

نبرة تحقيريّة شيئا ما، محاطة بهالة من السّخرية، لكن أنيقة، آه كم كنتُ مستعدّا للتّضحية للتمكن منها! كان عليّ أن أمرّ بمشنقة الجامعة وأن أكمل تدريبي في ادّعاء العلم. حاولتُ أن أتحرّر من خلال الصحافة؛ فوقعتُ في نسقيّة أكثر شدّة. كنت متحذلقا فصرت سطحيّا.

منتاني [22]، بنجامن كونستون [23]، نيتشه وسيوران دلّوني على الطريق، لكن عندما عثرتُ أخيرا على نبرتي عشتُ خيبة أملي الأخيرة. كلّ هذا الجهد لنتيجة كهذه. بالرّغم من قرب المرمى، فإنّي فشلتُ في إصابته مرّة على اثنتين، بالرّغم من أنّي كنت أطمح إلى الوصول إلى هدف لم يلمحه الآخرون حتّى. من الغيظ، صوّبتُ سلاحي باتّجاه نفسي. “حيلة عاجز”، تَمْتَمْتُ قائلا وأنا بصدد وضع قلمي.

الكاتب الحقيقيّ بمثابة ذلك المسكون بالأَمُكْ، تلك النّشوة القاتلة التي تدفعه إلى الإمساك بخنجره فيخرج راكضا في الشّارع ويقتل كل من يعترض طريقه، إلى أن يقع صرعه ككلب مسعور. يمكن تقدير قيمة كاتب حسب عدد ضحاياه.

عندما ينظر كاتب خلفه، يرى ظلّ كاتب آخر.

عندما ينظر ناقد خلفه، يرى ظلّ خصيّ.

المجهول الأعلى، عندما نُريدُ تعريفه، ينظر خلفه ويتساءل عمّن نتحدّث.

في النّقطة التي وصلتُ إليها، بِمَ يُمْكِنُنِي أنْ آمل أكثر من مكيّف في الجحيم؟

كلُّ سطر نكتبه وقع انتزاعه من نفس الصّفحة ومن نفس الكتاب الّذي لا يمكن لأحد أن يتباهى بأنّه صاحبه، ما عدا الشيطان، ربّما.

كان مستلقيا على كرسي بحر طويل في الطّابق الثّاني من نزل المريديان بنيس. وكان يفكّر في ما كان ينتظره من الحياة.

“لا شيء أكثر”، هذا ما كان يقوله لنفسه، خالي الذهن، تحت الشمس. لم يلاحظ حتىّ وصول “شاد”. مدّت له بمجلة متمتمة: “خذ واقرأ! [24].

فَكَّرَ أنّ لا شيء أكثر إثارة من شابّة حمقاء تُلهي نفسها بتقليدنا. كانت تحمل تحت إبطها ليبراسيون [25]. طلب منها:

– عمّاذا يتحدّث الأب “سكوركي” [26] اليوم؟

– أنّه مارس العادة السّريّة وهو يتفرّج على “كاثرين لانجي” [27] في التّلفزيون وأنّه يتمنّى أن يفقد كلّ قرّائه من فرط حماقاته. لكنّك لن تعرف ذلك أبدا..

– ولماذا إذن؟

فتحت فواسي [28] في الصّفحة 72 وقالت:

– مَنْ “فريديريك بيغبيدي” [29] هذا؟ أُحِسُّ أنّه يعرفك أكثر منّي..

– ليس هذا بغاية الصعوبة!

عدّل كرسيه ووضع نظاراته ليقرأ دفعة واحدة ما بدا له أنّه تحليل عميق عن مجهوداته الأدبيّة المتواضعة. أحبَّ أن يُنعتَ بـ”سولرس” [30] مُضاد. كانت “شاد” تنتظر ردّه. كان مبتهجا. عندما أرجع إليها فواسي، كانت عبوسة الوجه. قالت له:

– لا أحبّ كثيرا الرّسم، لكنّي أرغب حقا في فراولة تغادا [31]. في نهاية الأمر، كانت مغامرة اليابان محفوفة بالمخاطر لكن ناجحة..

نظر إليها بشفقة. لم يكن يدري إن كانت تهزأ منه. لكن بدت له رشيقة عندما ارتمت في مياه المسبح اللازوردية. عند وضعه المجلة، فكَّرَ: “حقا فريديريك شخص راق…” فكّر كذلك في “متزنيف” [32] الذي كان بمثابة الأخ له، وفي هومبرت [33] السويسري والجامعي مثله، وفي لوكيني [34] الذي كان يحب أن يدردش معه في مقهى فلور، وفي سكوركي الذي كان قد وعدنا بأسبوع من الأفلام الإباحيّة.

أشارت إليه “شاد” بأن يلتحق بها. كم كانت تشبه فتاة أحلامه، وكذلك الفتيات اللّواتي كنّ له، وهذا أمر مريب. وهو كذلك أمر مناف للأخلاق إن احتكمنا لنظرات التوبيخ التي كانت ترميه بها العجائز المتعنفصات. لكنّه كان متمرّسا من تلك الناحية. ولج إلى الماء مثلما نلج إلى جسد امرأة. كان بإمكانه أن يموت حينها. أو أن يطبخ بعض الشّذرات الحزينة. كان عليه قبل كل شيء أن يشكر فريديريك ب. فكّر في رسالة من نيس. كانت الشّمس لا تُحْتَمَلُ إلى درجة أنّه تساءل إن لم يكن قد حلم باليابان و”شاد” وفواسي. وحدها الأحلام تمنح شعورا كهذا بالكمال. ربّما لم يكن يفعل شيئا آخر غير الحلم.

قالت له “شاد”: إذن، سيّدي العدمي، هل لا تزال تثير الحياة اشمئزازك كدواء عديم الجدوى؟

فأجاب على هذا الاستفزاز العادي بقبلة لا تقلّ عنها عاديّة. وقال في نفسه برضى غريب: “يجب ألاّ أنسى أنّها عدوّتي اللدود”. قد يُهْدِيهَا أغنية ميشيل فوغين [35] Jusqu’à demain peut-être”” “رّبما حتّى الغد”. الفتيات الصّغيرات يطمحن للتّواصل أكثر من فصلٍ. ولمَ لا في نهاية الأمر؟ حتما قد ينصحه فريديريك بيغبيدي بتأجيل إعدام “شاد”. وبما أنه يصغي دائما إلى نصائحه، يقول في نفسه أنّه سيكون للمرّة الأولى لطيفا، شديد اللّطف. ولن تكون تلك سوى طريقة أخرى لممارسة قسوته.

لا جديد تحت الشّمس؟ نعم بالطبع: لا وجود للشّمس أصلا.

الهوامش:

(كل الهوامش من اقتراح المترجم رغبة منه في منح النص مقروئية أكثر ووهب القارئ متعة أكبر)

[1] هو الابن الثّاني للرسّام أوغست رونوار. عاش بين 1894 و1979، وأبدع في تحويل السّينما الفرنسيّة بين 1930 و1950، فاتحا الأبواب لتيّار “الموجة الجديدة”.

[2] هنري فريديريك أمييل (Henri-Frédéric Amiel) (1821 – 1881)، كاتب وفيلسوف سويسري، صاحب يوميّات تعدّ أكثر من 17000 صفحة، شهرت لفكرها الإنساني ونظرتها الكونيّة التقدّميّة.

[3] توماس برنهارد (Thomas Bernhard) (1931 – 1989)، كاتب ومسرحي نمساوي شهر بفكره اللاّذع وكذلك بفضائحه الإراديّة عند استلامه الجوائز العدّة الّتي تحصّل عليها خلال مسيرته الأدبيّة.

[4] https://www.causeur.fr/

[5] ميشيل كونتا (Michel Contat)، مولود سنة 1938 في برن بسويسرا، وهو كاتب، سينمائي، ناقد أدبي وصحافي سهر على نشر الأعمال الروائية الكاملة لجان بول سارتر.

[6] سيوران أو إميل سيوران (Cioran) (1911 – 1995)، مفكّر روماني يعتبر من أهم الكتّاب النّاطقين بالفرنسيّة في القرن العشرين. من بين أعماله التي تشوبها السوداويّة “تاريخ و يوتوبيا” و”مثالب الولادة”، ولقد ترجمها إلى العربية الشّاعر التّونسي آدم فتحي.

[7] آرثر شوبنهاور (Arthur Schopenhauer) (1788 – 1860): فيلسوف ألماني معروف بنزعته التشاؤمية، أثّر كثيرا في نيتشه وفي الفلسفة المعاصرة الرّافضة للقواعد الأكاديميّة، من أهم آثاره “العالم كإرادة و كتمثل”.

[8] السينيزم أو الكلبيّة فلسفة إغريقيّة من أكبر أتباعها ديوجين الكلبيّ الّذي تجرّأ على طرد الإسكندر المقدوني قائلا له: “أغرب عن شمسي.”

[9] المقصود هنا بعبارة “معبود الشباب” الفنان جوني هوليداي الذي يعتبر من أهم المغنين الفرنسيين خلال الخمسين عاما الأخيرة.

[10] عنوان أغنية لجوني هوليداي وهي تكريم للأديب الأمريكي تينيسّي وليامس (1911 – 1983) https://www.youtube.com/watch?v=SzFZ6-XqvFA

[11] إنغمار برغمان (Ingmar Bergman) (1918 – 2007): مخرج مسرحي وسينمائي سويدي متحصّل على العديد من الجوائز العالميّة كالأوسكار والسّعفة الذّهبيّة لمهرجان كان والدبّ الّذهبي لمهرجان برلين وغيرها، تتميّز أفلامه ببعد رمزي عميق وباشتغال على الصمت والالتباس في النّور وفي المشاعر والأحاسيس.

[12] لويز بروكس (Louise Brooks) ممثّلة أميركيّة شهيرة عاشت بين 1906 و1985، أبدعت في السّينما الصّامتة والنّاطقة.

[13] دون جوان (Don Juan) شخصيّة أدبيّة وأسطوريّة عاشت في القرن الرابع عشر في إشبيلية بإسبانيا. قام العديد من الكتّاب على مرّ القرون بإعادة خطّها، ومن أشهر الأعمال مسرحيّة الفرنسي موليير سنة 1665 وأوبرا “دون جيوفانيّ” لموزارت سنة 1787.

[14] نهج في باريس، في المنطقة البلديّة السّابعة، حيث يقدن الكاتب.

[15] سورين كيركغارد (Søren Kierkegaard) (1813-1855): فيلسوف دنماركي يعتبر أب الوجوديّة، من أهمّ أعماله “إما/أو” و”الخوف والارتعاش” و”مصنّف اليأس” و”فتات فلسفيّ”.

[16] يوكو أوقاوا (Yoko Ogawa) روائية يابانية من مواليد 1962، في رصيدها أكثر من عشرين كتابا من قصص قصيرة وروايات.

[17] فريتز لانج (Fritz Lang ) مخرج ألماني من أصول نمساوية وصاحب جنسية أميركيّة، عاش بين 1890 و1976. له مجموعة من الأفلام التي تُعتَبرُ من روائع السّينما العالميّة من بينها “متروبوليس” و”ميم الملعون” و”دكتور مابوز الشّيطاني”.

[18] المقصود هنا هو الكاتب ذو الأصول الرومانية سيوران الذي كتب في Écartèlement أو “تقطيع أوصال” (1979) “منذ أن نذهب خارجا، وعند رؤية الناس، “إبادة” هي أول كلمة تبادر الذهن.”

[19] أَحَد أَتْبَاع الْفَلْسَفة الْكَلْبِيَّة أو السِينيزم.

[20] كافيه دو فلور (Café de Flore) مقهى شهير يقع في حي سان جرمان دي بري في باريس، صارت له شهرة عالمية لأنّ عددا من كبار الكتّاب والفنّانين كانوا من مرتاديه وكتبوا عنه الكثير.

[21] لويس سكوتنير (Louis Scutenaire) (1905-1987): كاتب وشاعر سريالي بلجيكي ناطق بالفرنسية أبدع في فن الكتابة الشذرية، وتميز بأسلوب ساخر وهزلي.

[22] ميشيل دي منتاني (Michel de Montaigne) (1533-1592)، فيلسوف وكاتب فرنسي من أبرز ممثلي عهد النهضة الفرنسية وصاحب كتاب “المقالات” الذي لا يزال تأثيره ملموسا في الفكر الإنساني.

[23] بنجامين كونستون (Benjamin Constant) كاتب ومثقف ورجل سياسة فرنسي من أصل سويسري (1767 – 1830)، تعتبر روايته “أدولف” من أهم الآثار الرومانسية.

[24] باللاتينية في النص، وهي عبارة مأخوذة من “اعترافات” القديس أغوسطين، الكتاب 8، الفصل 29.

[25] ليبيراسيون (Libération) جريدة فرنسيّة صدرت أول مرة يوم 18 أبريل 1973 تحت رعاية جان بول سارتر. في البداية كانت تنتمي لأقصى اليسار، لكن توجه خطّها التّحريري نحو انتماء معلن لبورجوازية يساريّة معتدلة.

[26] لويس سكوركي (Louis Skorecki)، مولود سنة 1943، مخرج وروائي وناقد سينمائي.

[27] كاترين لانغيز (Catherine Langeais) ممثّلة ومذيعة فرنسيّة (1923 – 1998).

[28] فواسي (Voici) مجلة فرنسية أسبوعية تأسست سنة 1987، شهيرة بنبرتها الساخرة والوقحة.

[29] فريديريك بايغبدر (Frédéric Beigbeder) روائي وإعلامي فرنسي من مواليد 1965، كان رولان جاكّار من أول الّذين آمنوا به وساندوه.

[30] فيليب سولارز (Philippe Sollers) أديب فرنسي شهير كان له تأثير كبير في جيل المدرسة البنيوية من خلال مجلة “تال كال”، وهو قرين عالمة الألسنية المعروفة جوليا كريستيفا.

[31] نوع من الحلويّات.

[32] غابرييل متزنيف (Gabriel Matzneff)، من مواليد 1936، كاتب فرنسي ذو أصول روسيّة، هربت عائلته من الثّورة البلشفية سنة 1917. له أعمال روائيّة ونقديّة مهمّة وتحصّل على جوائز عديدة.

[33] بطل رواية “لوليتا” لفلاديمير نابوكوف التي تمثّل اعترافاته بحبّه لابنة قرينته.

[34] ممثّل فرنسي شهير.

[35] ميشال فوغان (Michel Fugain) مغنّ شعبي فرنسي ولد سنة 1942.