الصّورة في زمن كورونا

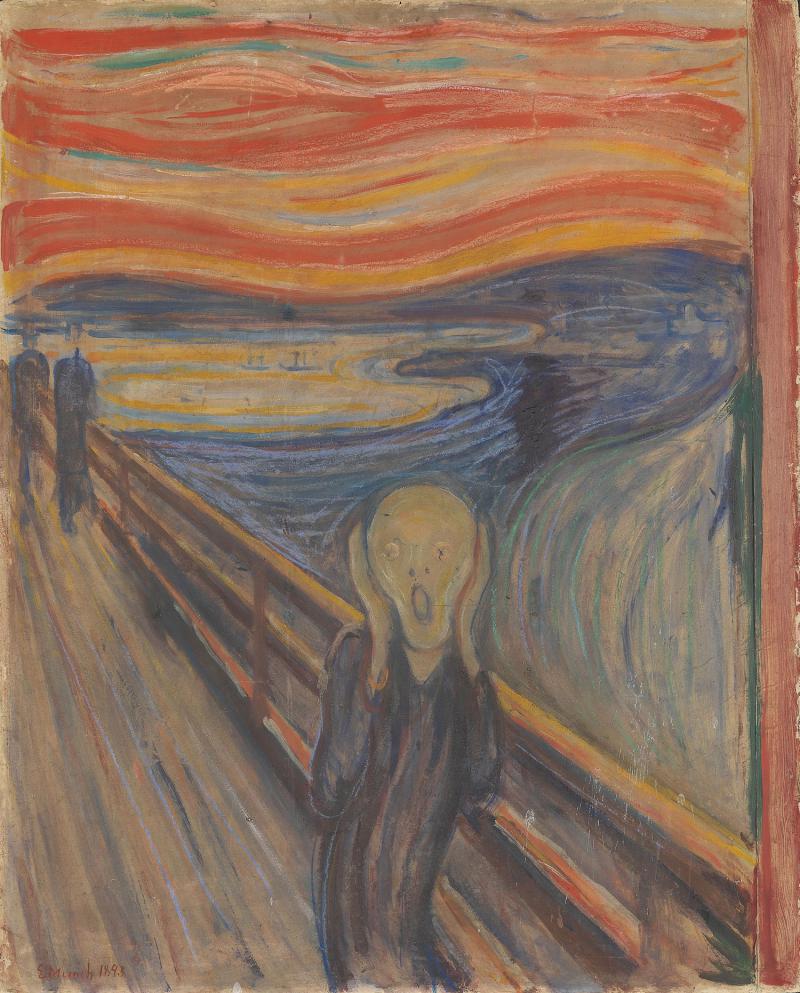

ما زالت لوحة الصّرخة التي رُسمت سنة 1893 من قبل الفنّان إدفارد مونش، تلُاحق وجودنا وزماننا إلى حدّ السّاعة واليوم لسنة 2020، ومازالت صورة الشّخص الواقف على الجسر، تستهوي المتقبّل وتجذبه وتتفكّر قضاياه، فيجد فيها جملة من اهتماماته الحيّة. إنّنا نُطلق مثل هذه الصّرخة في هذا العالَم الذي سيطرت عليه صورة واقعيّة مؤلمة لكورونا وبائيّة. فهدّدت العالَم الإنساني وفتكت به وجرّدته من تواصله العواطفي. يُطلق الإنسان صرخة فزع، يُطالب فيها بحياة سالمة وسلميّة. فهل تتحوّل الصّورة إلى سكن يجد فيه الكائن، تفاعلاً وتواصلاً مناسبين؟ وكيف يمكن للصّورة اليوم أن تستبق واقعنا وتُوجِّه حياتنا اليومية والعاطفيّة والإنسانية؟

لقد احتلت الصّورة اليوم حظوة لم تشهدها من قبل، وباتَ تفاعل الإنسان معها جليًّا وحتميًّا. في مقابل ذلك، يتراءى لنا العالم الإنساني بضبابيّته وهشاشته، مُخيفًا مُقنّعًا ومُلثّمًا بكمّامة. وسط هذا الواقع العالمي، يُطلق الإنسان صرخاته المتألّمة عبر جملة من الصّور، التي تعدّدت وسائطها وأنواعها وأهدافها… فمن خلال تعابير الصّور، نَكتشف حجم التضادّ الذي يحكم هذا العالم الكبير، الذي نعيشه. ولعلّ أهمّها، المفارقات المدهشة بين الإنسان والآخر وبين ما يُريده الواحد ويرفضه الآخر، بل تكاد تستحيل الحياة بين الإنسان وذاته إلى درجة أن أصبحت الصّورة السبيل الوحيد للتّواصل الآمن والملاذ الوحيد لحياة حرّة.

لكن، وبالرّغم من صوريّة هذا الاتصال، الذي قد يبدو من جانب واحد، فإنّ الإنسان، يُؤكّد كلّ يوم على حاجته الأكيدة لصورة يحتمي بها من قلق العالم وعنفه. لذلك، عُوّضت الصّورة اليوم، مكان اللّغة التّواصلية المعهودة والتّفاعل الجسدي المباشر والتّعبير العاطفي وحلّقت به في سماء عالم افتراضي ممتع. أصبحنا نعيش في عالم لاواقعي، جرّاء الخوف والهلع المستمرّ من الإنسان ضدّ ذاته. فترجمت الصّورة عن غثيان الذّات وتصدّعها رغم تحكّمها في العلاقات الإنسانيّة. فإلى متى هذا الاغتراب بين الإنسان وذاته وبين الإنسان والآخر؟

لقد عبّرت لوحة الصّرخة عن كلّ ما يُخالج الإنسان من آلام وأهوال واغتراب، لكن مازالت هذه الصّرخة تُلازم الإنسان المعاصر، فيجد فيها متنفّسًا في ظلّ حياة وحيدة. ولعلّه من خلالها أيضًا، يُطلق صرخاته، إلى حدّ الالتحام مع صرخة الفنّان مونش، فيُحمّلها هول الأحداث والهلع من وباء كورونا قاتل. لذلك تخيّر الإنسان، العيش في حضن صور متنوّعة، فنيّة وإعلاميّة عبر الانترنت والتّواصل الإلكتروني والميديا. وما يزال يُتابع تحرّكات الصّور ومشهديّة العالم من وراء جهاز من صنعه. فإلى أين اللّجوء في خضمّ هذه الحرب الفايروسيّة؟ وإلى أين المفرّ ونحن نُعايش حرب الإنسان ضدّ إنسانيّته؟

تبدو الصّورة في سلام مع العالم الإنساني وما هذه السّكينة التي يُعايشها، سوى مظهر خارجي للواقع المؤلم، بعد أن شهدنا هيمنة الإنسان على الإنسانيّة وبعد انقطاع سُبل التّواصل العاطفي مع الآخر والإنسان. إنّها حروب إنسانية ضد نفسها، وبتعبير أوضح، وضعيّة الأزمة الوبائيّة وبشاعتها وهيمنة التقنية على العالم، هي التي تُهدّد أَنسنة الإنسان وتقف معادية لكلّ ما هو إنساني، فكان اللّجوء إلى عالم الصّور والبحث عن القيم الجماليّة في حضن العمل الفنّي.

للصّورة الفنيّة، أبعاد جماليّة تُريح العين فيتفاعل معها الرّائي مع ذاته، التي تحوّلت، بفعل هذا الوباء الفايروسي القاتل، ذات قلقة وانقلب العالم الذي يَحويها إلى صحراء مخيفة وبدا مستقبله كمثل الخواء المريب. فكانت الصّورة أنيسة وصديقة في هذا الظّرف الصّعب، الذي فقد فيه الإنسان شريكا يُؤانس وحدته ويُرافقه بحميميّة. لكنّ الصّورة تُوثّق الأحداث وتشهد ما يُعانيه الإنسان، وتتحوّل مثل الفنون إلى أكبر شاهد وفيّ على العصر حسب تعريف ميكال دوفران في الإستطيقا والفلسفة.

إنّنا نتمسّك بالحياة ونتمسّك بكلّ صور الجمال إزاء كلّ أشكال القبح الفايروسي التي قد تُواجهنا، فنُحاول تشكيل صور تُؤنسنا ولو كانت خياليّة ولاواقعيّة. فمن خلال الصّور يُبدع الإنسان حياة أقلّ خطرا ويُشكّل واقعًا سلميًّا، بما أنّ الصّورة هي التي تستهوي العين، فتتعافى الذّات الإنسانيّة وتَستقوى بجمالها.

وبالتّالي، فإنّ ما يُنتجه الإنسان من صور فنيّة، يُساهم في الحفاظ على الإنسان ويَزيده مناعة، ولو نفسيّة. وكلّ علاقة بالصّورة ترجمة ملحّة عن إرادة الحياة. وما صورة الصّرخة، إلاّ تعبير عن بشاعة الحياة المعاصرة وصراع الإنسان مع المجهول. فالإنسان يُنتج داخل هذا الصّورة المعنى ويُطلق صيحاته العالية والثوريّة من أجل غد أفضل. لذلك نجد تفاعلاً بيّنًا في عالمنا اليوم، بين الصّورة والإنسان فتتجلّى تعبيراته الحيويّة من خلال رسم صور قضايا العالَم وما يَستشرفه من آمال، جرّاء الوباء الكوروني الذي يُهدّد العالَم.

فبواسطة الصّورة يستكمل الإنسان هويّته المستقبليّة، التي كادت تتلاشى. وبالتّالي، أصبحنا نعيش هويّة عالميّة مستقبليّة، تأمل في حلول وتشترك في ألم واحد ومصير واحد. إنّنا أصبحنا نشترك مع الإنسانيّة جمعاء في نفس السّمات: الخوف والهلع والقلق والألم والأمل… وهنا يَكمن المشغل المشترك للإنسان، في البحث عن صور لحياة نفسيّة يأمن بها من كلّ حالات القلق الذّاتي والإحباط العالمي.

لقد أصبح عالم النفس البشرية اليوم عالما تشغله صناعة الصّورة إلى حدٍّ كبير، فنحن محاطون بالصّور والأيقونات وصور لعلاقات واقعيّة ولاواقعيّة بين الرّاهن والحاضر والفائت والمستقبل… فإذا كانت الصّورة الفوتوغرافيّة مثلاً، هي التي تُحيلنا على مستوى الزّمن الماضي كمثل شيء ولّى وغاب، إلاّ أنّها، وبكلّ أشكالها البصريّة، تجمع الحاضر والماضي والواقع والخيال والحيّ والميّت وتُؤثّر في حياتنا، حسب المرجعيّة البارثيّة. ففي كلّ زاوية نلتفت منها تُواجهنا الصّور بكلّ أشكالها وألوانها وتوجّهاتها… توجد الصّور معنا في كلّ مكان، فنألف صحبتها ضرورة. بيد أنّ الصّورة، تُرسي بنا إلى وجوه من غربة جديدة مع العالم المحيط بنا، ولكنّنا ما نزداد إلاّ تعلّقًا بها. وهذا ما يجعلنا فعلا في حَضرة عالَم من الصّور المتنافرة والمتضادّة والمصاحبة: صور للوباء الكوروني وصور للصّرخات التي تُدوّي في العالَم وصورة من اللّوحات الجماليّة الآملة.

في حضن هذه التوجّهات الجديدة والمتجدّدة مع الصّورة، يزداد وعينا بالصّورة، لكنّنا نقصدها، لا كظاهرة صورية أو كشكل خارجي، بل كشيء حيّ يُشاركنا حياتنا، يَستهوينا أحيانًا ويُؤنسنا أحيانًا أخرى. بل أصبحنا نتعامل مع الصّورة فينومنولوجيًّا فنَقصدها وتقصدنا وتتحرّك باتجاهنا وتتحرّك نحونا بكلّ الرّؤى المتنوّعة. فنُحاول في كلّ مرّة اكتشاف ما تحمله من طبقات وتفاصيل ومعان وتأمّلها. لذلك نتواصل معها بحريّة، ونحاول اكتشاف عمقها وتمظهراتها فنُلامسها وننصت إليها ونراها ونتذوّقها ونُدركها دون خوف.

فإذا كنّا نُقابل الإنسان في الشّارع مثلاً، بقناع، أُلزم على ارتدائه خوفًا من عدوى كورونا، إلاّ أنّنا نجد الصّورة وحدها الحرّة دون قناع، سواء كان ذلك في الإعلانات الثّابتة والمتحرّكة والمُضيئة وغير المُضيئة وفي البيت عبر التلفزيون والفيديو، بل تجاوزت ذلك حتى صارت تصلنا عبر هواتفنا المحمولة، وخاصّة المتّصلة بالإنترنت وبصفحات التّواصل الاجتماعي. كما تدفَّقت العروض الاقتصادية والسياسية اليوم بغزارة وعبر ثقافة الميديا المتقنة تقنيًّا لجذب الانتباه والسّيطرة تقنيًّا على عقل المتقبّل. فهل أصبحنا نَعيش في عالم استعراض للميديا ولمشهديّة الصّور؟

بيني كيلنر تصوراته في كتابه “ميديا الاستعراض” على أساس الأفكار التي قدَّمها غي ديبور في كتابه “مجتمع الاستعراض” والقائلة «إن الاستعراض يوجد ويفسّر تشكيلة كبيرة من الظّواهر». إن مفهوم ديبور للميديا غير منفصل عن جموع الجماهير المرتهنة في ما يُبثُّ لها منذ ستينات القرن الماضي. وخاصَّة مع نماء تقنيٍّ للإنترنت وما فيها من المواقع الثقافية والإخبارية. وقد يصف هذا المفهوم مجتمع الميديا بمجتمع استهلاك الصّور ويوعز بعالم آخر منتظم حول الإنتاج وفي علاقةٍ باستهلاك الصّور والسّلع والأحداث المعروضة. إنّنا اليوم، وفي ظلّ وباء كورونا، ننتقل من مجتمع استهلاك الصّور إلى الحياة مع الصّور.

إنّنا نؤسّس لعلاقات جديدة مع الصّور في زمن العزلة الإنسانيّة والخوف من الآخر الإنسان، وخاصّة منذ دخولنا للألفية الثالثة، أصبحت الصّورة في الميديا مجالاً مذهلاً من ناحية التقنية كما أنّها تلعب دورًا يتزايد كل يوم في حياتنا اليومية. وهذا ما يؤكِّد عليه الدكتور شاكر عبدالحميد في كتابه “عصر الصورة”. إذْ أظهرت بعض الإحصاءات الحديثة أنه “منذ ظهور التلفزيون متعدّد القنوات في الولايات المتحدة لم يشاهد نحو 50 في المئة من الأطفال الأميركيين تحت سن الخامسة عشر برنامجًا واحدًا منذ بدايته حتى نهايته وهذا ما يدلّ على وجود حالة من حب الاستطلاع البصري الشديدة، التي جعلت هؤلاء الأطفال يتحوَّلون دائما من قناة إلى أخرى هروبا من الملل وبحثًا عن الجديد، الذي قد يكون موجودًا في قناة أخرى غير التي يشاهدونها أو في أيّ صور من صور الميديا”.

لكنّ الأطفال، اليوم لا يهربون من صور تلفازيّة إلى أخرى، بل كلّ هذه الصّور تُعايشهم وتُعاشرهم وتحتلّهم داخل جدران الحجر الصحّي والتزام البيوت والحذر من العدوى. فليست الصّورة كما يُشاع، أنَّها سلبيّة، لأنّ ما هو سلبي هو توظيف لغاية تَسعى إلى التّشويه أو التّضخيم أو الخفض بتضخيمه بحسب المبتغى، للنداءات والأغراض بتضمينها ما ليس من حقيقة الإنتاج المعلوماتي – التّواصلي كما قصده الباثّ في الغالب.

نَتبيَّن حقيقة أن للصّورة وجها من وجوه ميزة اللّقاء بين الأنا والآخر والدّولة والمجتمع والمعلّم والمتعلّم وأنّها مرئيّة ملموسة على عكس فايروس كورونا الخفيّ واللاّمرئي، فلماذا نخاف الصّورة، وهي الواضحة، الظّاهرة المباشرة والمتجليّة؟ فالصّورة في حياتنا اليوميّة وعبر الميديا الحاليّة تخدمنا كثيرا، بعد أن أُلغيت كل الأنشطة الفنيّة والمسرحيّة والسّنيمائيّة الحُضوريّة وبعد أن مُنع كلّ تجمّع إنساني ناشط. لذلك أصبحت الصّورة جزءًا من الهويّة الشخصيّة العالميّة، ورمزًا من رموز الحياة، فتُفرحنا وتُنسينا الوباء الفايروسي وآلامه من أجل حياة آملة وجميلة.