سلطة التقنية وأعطاب الرقابة وغواية التواصل

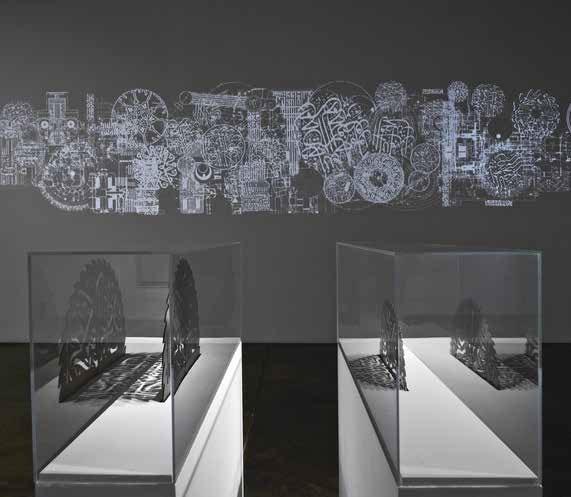

في عمق التقنية تتبرع الأساطير بكلماتها القديمة وانغلاقها وتمترسها خلف الأقنعة المخاتلة، مثلما ينبع من خلفية كل اللغات خرس مقيمٌ، وعَـيٌّ، وتمنّع للمعاني، وتيه للمفردات. وتطل من صميم الوضوح الذي توحي به الوجوه، الأليفة والغريبة، معا، التباسات لا تنتهي، لذوات مشتقة من أرومة غامضة، تلك هي الإيحاءات الكبرى لتركيبات منير الفاطمي، الصاعقة والموغلة في هجائيتها، وقد التفعت بصيغ شتى، من صور فوتوغرافية إلى فيديوهات إلى منشآت بخامات شديدة التباين، إلى منحوتات معدنية إلى رسومات… تحكي كشوف الفنان المغربي المترحل بين أصقاع الكون، والمسكون بالوجود في “غير محلّه”؛ دوائر متنامية تهندس الوجوه وتقيس احتمالات تماس الحواس مع خريطة التقاسيم، ومع الخارج والخلفية، والسحنات المقتربة، ودوائر متناسلة تردّد صدى مكتوما لنواة أصلية، مسكونة بكلمات أو حروف أو مجرد فراغ، وأسطوانات معدنية قاطعة قدت صفحتها من زخرف حروفي عات، وأخرى على آلة غرامافون متموجة في دورانها على ذاتها، أليست اللغة في النهاية مجرد دوران سرمدي حول دوال عتيقة، نافذة إلى صميم القلب والوجدان.

يوحي التدفق المتلاحق لرؤى منير الفاطمي، عبر عشرات المعارض الفردية والجماعية، منذ ما يقارب العقدين، ما بين طنجة وباريس وجنيف وفيينا ونيويورك ودبي وداكار والبيضاء والدوحة …. بعناوين توحي في كل مرة بجدل مفهومي، مراوح بين حقول الإثنوغرافيا، وتاريخ العلوم، وعلم الوسائط، والتشريح، والدراسات الغيرية: “المادة البيضاء” (باريس 2019)، “هذا جسدي” (جنيف 2018)، “180 درجة، من خلفي” (غوتيبورغ 2018)، “عملية تعتيم” (جنيف 2017)، “فهرس الآلة” (إسبانيا 2016)، “كانوا عميانا لا يلمحون إلا الصور” (باريس 2014)، “دوائر القبلة” (جنيف 2014)، “سفر كلود ليفي ستراوس” (الدار البيضاء 2013)، وغيرها، وكأننا إزاء ملاحقة اليد والعين وشهوة التمثيل للزمن المنفلت من ساعة الرمل، وتعقّب لصور ووقائع وتفاصيل تونع من شاشة الذاكرة، وتزدهر في أنويَّة أجسام وأعراق، بأردية سياسية وخطابات عقائدية، بقدر ما تنبهق من أسطر مصنفات ممتدة من “كتاب الاستكمال” ليوسف المثمن ، إلى روايات سلمان رشدي، وتأملات سبينوزا وكانط ودولوز وديريدا، وما لا يحصى من أدبيات الدين والفكر والسياسة والنفس والاقتصاد المعاصر. مزيج معقد في خطاب مهاجر من الضفة الجنوبية، استوطن وضع “الما بين”، ليطل على مآزق “سوء الفهم”، وتجريف التقنية لماضيها، وتبدد القدرة على إيجاد مساحة للتواصل المتّزن، وإنهاك أفق التعبير يوما عن يوم، والاستسلام التدريجي للحصون الشفافة (وغير المرئية) لرقابة الآخرين، ثم لرقابة الذات بعد ذلك.

ولعل هذا المنطلق المثقل بهموم الحاضر في أفقه الكوني هو ما جعل إمكانية وسم اشتغال منير الفاطمي بمفاهيم واضحة، وقارة، غير ذات جدوى، حيث لا يمكن الاطمئنان لأوصاف من قبيل “الاستعادة الهجائية”، و”أزمة التقنية”، أو” مساءلة العقائد المستقرة”… بما هي مداخل مريحة، لفهم توالد معقد ومتجانس، في الآن ذاته، لمسار تعبيري يجد له مرتكزات متباينة، في شتى الظواهر الدالة على “ضيق مساحة التعبير الفني الحر”، (بتعبير الفاطمي المتردد في غير ما تسجيل لمعارضه)، ومن ثم تضحى مجمل التنويعات المتصلة بالمواضيع، والمواد المستعملة، والتركيبات المختارة، للإنجاز البصري المراوح بين صيغ الفيديو والصور الشمسية والتجهيز والنحت المعاصر، متساندة في تبيين الأطياف الكثيفة لواقع راديكالي في تحوله السريع، وفي تخلّيه عن اجتهاده التقني، وتحويله التدريجي لكشوفه إلى أرشيف غير صالح للاستعمال، إلا بما هو تفصيل في تاريخ الذهنيات والمعارف والأفكار.

الآلة والتبليغ وإعاقة التواصل

ترافق مجمل أعمال منير الفاطمي نصوص هادية، ترسم حدودا لتأويل التركيبات، التي لا يسهل التقاط مفاتيحها الدلالية للوهلة الأولى، نصوص بعمق فكري يعيد تفكيك العمل ويصوغ منطلقاته وعمقه الثقافي، في هذه الكتابات، وأيضا في تعليقاته المسجلة على أعمال معارضه، ينهض الفاطمي بوظيفة باتت اليوم من صلب اشتغال الفنان المعاصر، هي اقتراح التأويلات، وعدم ترك احتمالات الكتابة دون “أفق” و”حدّ”، ولربما ذلك ما جعل الشأن اللغوي في جوهر تأمله العام، داخل اشتغاله الفني، قبل أن يتحولا إلى حدّ مضاف. من هنا يمكن فهم ترددات صور “التبليغ” و”التبيين “والتوصيل” و”إنفاذ المعنى” و”التراسل” في عدد كبير من المنشآت وأعمال الفيديو، بوصفها قيما لسانية، ثم بما هي منظومات “عبر- لسانية”، بصرية تحديدا، تكون فيها الرسالة الدلالية والفكرية مقترنة بمسار تاريخي، هو ما يمثل في النهاية كنه ما يسمى بـ”تاريخ التواصل”.

في أعمال من قبيل: “الفهرس والآلة” و”في صلب دائرة النار” و”يوم اليقظة”، و”ارتباط”، وفي أعمال عديدة أخرى، تصل الأسلاك بين الآلة والورق، أو بين الحرف والورق، أو بين الآلة والكتابة، أو بين كتاب وكتاب؛ تبرز أسلاك توصيل الطاقة الحمراء والسوداء من حيث هي بؤرة العمل، إذ ثمة دوما شيء ثالث يتوسط بين المنطلق والمآل في عملية التبليغ، شيء ليس وليد اليوم، رابط يحمل جوهر “التبليغ” يمكن قطعه أو إعاقته أو تحديد مداراته، ولا تقوم الأعمال الفنية سوى بتعويمه على السطح، وتسليط الضوء على جوهر “الحركة” غير المرئية التي تتخطّى التقنية داخله، إلى ما يمكن وسمه بـ”ذهنية التقنية”، حيث تبرز قدرة السُّلط المتعددة (سلطة المجتمع – سلطة العقيدة – سلطة النظام – سلطة الأخلاق…) على إنتاج وسائل تحكّمها في قنوات التبليغ؛ تحجيمها، أو تعطيلها على نحو مؤقت أو “قطعها” ببساطة. الخيوط الواصلة بين الآلة والورق أو بين الكتاب والكتاب أو بين الحرف والورق الطباعي، تُحدّ بملقاطين سهلي الفك والربط، هي بدعة “التقنية” التي توضع رهن إشارة “الذهنية” المالكة لإرادة الوصل والقطع، والتحليل والتحريم، والمسك والبسط، منذ نشأة الطباعة إلى آخر اختراقات الثورة المعلوماتية.

بيد أن المفارق والإشكالي معا، في المنشآت الفنية المتّصلة بسؤال التبليغ و”ذهنية التقنية” أن التجلّي البصري يحول المضمر الطاغي، والمحسوس المخفي، إلى كتلة مختصرة غير ذات تعقيد. إلا أن ما يبدو كنزعة تبسيطية في التوصيف، لا تتقصد كشف لعبة “التحكم” فقط، بل تقويضها، بحيث لا تخلو التمثيلات البصرية للآلة والورق ونزعة التبليغ من كنه “تهكّمي”، هو من صميم طبيعة الفن المعاصر، وأسلوب منير الفاطمي، دون أن تتحول في أيّ لحظة إلى نزعة كاريكاتورية طاغية.

الأرشيف وبلاغة المنقرض

وفي صلب التفكير في آلة التبليغ وحدودها، ولعبها التحكمية، وما يحفها من سلط، يعيد الفاطمي إلى دائرة الاستعمال، ما انتهت صلاحيته، من الوثائق والصور الشمسية إلى المواد والآليات، لاسيما تلك المتصلة منها بجوهر الكتابة والطباعة والتسجيل والإرسال والتواصل، من الآلات الكاتبة المعدنية العتيقة، والآليات المطبعية التقليدية، إلى أشرطة الفيديو والأسطوانات إلى الكتب القديمة والأرشيف الوثائقي، يتحدث الفنان في هذا السياق عن انشغال معرفي قبل أن يكون جماليا يسمه بـ”أركيولوجيا الوسائط”، ويحتل الكابل المتصل بالأطباق وباللاقطات الهوائية مركزا ملحوظا في الاشتغال، إذ يتحول إلى مادة محورية في التركيبات المتصلة بالبورتريهات والصيغ التجريدية والتنصيبات الاستعارية، حيث ترتصف صورة صدام حسين الشهيرة غداة خروجه الأخير من مخبئه، باللحية المرتجلة والشعر الكث، وقد شكلت تقاسيمها بالكابلات والمسامير، إلى جانب تنصيبات الكتل المتنامية في غير ما عمل عبر المادة ذاتها، مختصرة عالم ما قبل الفورة اللاسلكية. في هذه التركيبات يبدو اشتغال منير الفاطمي منصبّا على استكناه المغزى الثاوي في “عديم الجدوى” و”المتجاوز”، المستمر في البروز بما هو استعارة على وجود مّا، لم ينته كليا، إنما فقد فعاليته، وتحول إلى ذكاء قاصر، ووجود متحفي يبرهن على نهم التطور، الطاحن والجهنمي، الذي يحوّل العالم من حولنا تدريجيا إلى ظواهر سريعة الانقراض.

في العمل المسمى “تشريح” الذي قدم بمعرض “وايل غاليري” بجنيف سنة 2019، تتمدد كتلة الكابلات البيضاء والسوداء مشكلة حلقات متشابكة، مثلما أعضاء جسد، على طاولة تشريح معدنية، تتجلى الكتلة في وضع جثة، لم يبق من فائدة لها إلا ما تقدمه من أسرار عن أسباب موتها، يستعير الفنان في هذا السياق تعبير بروس ستيرلانج عن “الوسائط الميّتة”، في مسعى لتبيين الغواية المتفاقمة في المجتمع المعاصر للوسائط التي لا تفتأ تنتج بدائل متسارعة في تقنياتها وموادها وإمكاناتها، فتتراكم مخلّفاتها مثلما الجثث، أو الأشباح أو الأقنعة، لصور تبقى هي ذاتها في حقيقتها المهيمنة على العالم والموجهة له. ولعله لم يكن مصادفة أن توضع الجثة (الشبح/القناع)، على المشرحة، ما دام الأمر في النهاية يتصل باستلاب لا يخلو من توظيف إجرامي، إنها الذريعة التخييلية ذاتها التي جعلت التكوين البصري لصورة صدام حسين المشكلة من الكابلات (الخاصة بالأطباق اللاقطة)، تتخذ عنوان “المجرم” ليس لأنه كان دمويا فقط، وإنما لأنه كان مسكونا بهواجس المراقبة والتبليغ.

من تفكيك القداسة إلى تفكيك الاستعمال

وفي جدل مع طبيعة استخدام الأرشيف، و”منتهي الصلاحية”، في دوائر التقنية والسلطة، يولّد منير الفاطمي العديد من المنحوتات والمنشآت والصور الفوتوغرافية وأعمال الفيديو التي ستبقى لصيقة بمفهوم “الاستعمال” (الشخصي والجماعي)، القصدي والتلقائي، إنما في صلته بأفق أوسع وأكثر حساسية، إنه تفكيك للصلة بين المعتقد بما هو مجال قيمي واسع ممتد من الأديان إلى المنظومات السياسية، وبين بنيات استعماله وتداوله ذي الجوهر الرقابي.

في أعمال شديدة البراعة والعمق تسترسل منحوتات وتنصيبات من قبيل “الصندوق الأسود” و”المفارقة” و”ما بين الأسطر”، و”الدماغ الصلبة”، و”الوطن الأم”،.. وعشرات العناوين الأخرى التي استندت في تكوينها للحروفيات، والرموز الدينية، والآيات القرآنية، في صياغة بصرية تفكك الاستعمال وتعقيداته المصادرة للتأويلات الفردية الخارجة عن دوائر الجماعية. وهي الأعمال التي تصل ذروتها في اشتغاله مع الروائي البريطاني (ذي الأصل الهندي) الشهير سلمان رشدي في صور فوتوغرافية وأعمال فيديو، تستثمر حادثة هروبه وتخفّيه الطويل من ملاحقة المتطرفين الإسلاميين، إثر فتوى “الخميني” بإهدار دمه، تجلت أساسا في ابتكار صورة بصرية للاسم الحركي الذي اختاره سلمان رشدي لشخصه بعد التخفي، وهو جوزيف أنطوان الذي لم تكن له في أيّ يوم مرجعية بصرية، قبل أن يختلقها الفاطمي، من متوالية صور تدمج صورتي الكاتبين جوزيف كونراد وأنطوان تشيكوف، لتمثيل صورة الكائن المنفيّ عن ذاته، أو بما هي “الذات عينها كآخر” إذا استعملنا تعبير بول ريكور. بيد أن الاشتغال مع رشدي لم يكن فقط نزوعا إلى إخراج الظلال المخفية للكائن المنفي والمصادرة هوامش حريته، وإنما أيضا بما هو أمثولة معاصرة لتشريح المقدس التي ستقود الفاطمي بعد ذلك لتشريح الازدراء.

في سنة 2015 صدر للفاطمي كتاب مشترك مع الباحث الفرنسي أرييل كيرو حمل عنوان “هذا ليس ازدراء لعقيدة مّا” جاء على خلفية الاحتجاجات الأولى التي اجتاحت فرنسا بعد انتشار الرسوم الأولى المسيئة للرسول محمد، حينها لم يكن الفاطمي نفسه بعيدا عن جدل ثنائية “التقديس” و”الازدراء”، في العديد من الوقائع التي اتصلت بأجواء معارضه، بما جعل مفهوم “الازدراء” نفسه موضع تأمل لديه. ففي عمله “الصندوق الأسود” تنهض المعادلة البصرية للمنشأة على افتراض مبدئي مفاده أن الخالق في النهاية ليس سوى مستقبل لرسائل يومية كثيفة وهائلة لما لا يحصى من معتنقي الديانة الإسلامية، تتكون المنشأة من تسعة وتسعين صندوقا بريديا من معدن مطليّ بالسواد، يبرز في أعلاها غشاء يغطي فتحة الرسائل، ثم الدائرة الفضية لمفتاح الصندوق، ووسط الحافة السفلى حيث يوضع اسم مالك الصندوق البريدي، كتب اسم من أسماء الله الحسنى (التسعة والتسعين) المرتبة من “الرحمن” “الرحيم” “الملك القدوس”، مرورا بـ”الجبار” و”المتكبر” و”الغفار” و”القهار” إلى الصفات المتسلسلة المنتظمة على إيقاع تقابلي للقدرات، كما أثرت في كتب التفاسير والعقيدة.

توحي التركيبة في البداية أن ثمة رسائل توجه إلى الصفات بما هي امتداد للذات وتفصيل لها، لكن أيضا بما هي تحقق للقدرة في قيمة مطلقة. فالأدعية تكون بقصد محدد، وبرجاء يستجدي الثواب أو العقاب، ويمكن فرزها عبر مقامات تجد لها مدارج في الأسماء الحسنى؛ ومن ثم فإن الصناديق في النهاية تعيد تبيين مضمون الصلة بين المؤمن وما يبتغيه، في إرادته الحرة، من التواصل مع الصندوق المتوجه إليه برسائله. وبناء على هذا الافتراض فإن الوعي والاعتقاد معا لا ينفصلان عن “مظهرية الاستعمال”، الذي يصوغ جوهر القيم الذاتية للأفراد، بقدر ما يصوغ ماهية الخالق، وتجلياته بوصفه مانحا المعنى للرسائل الموجهة إليه. لذلك كانت الصناديق (الأسماء) في وضع المجاورة تمثيلا لقدر التساكن بين مقامات الاستعمال والتوظيف العقائديين، الذي يتيح في النهاية مساحة من الحرية في تأويل صفات المرسل إليه.

عند هذا الحد من التمثيل البصري يمكن إدراك أن عمق العمل المعقّد في تكوينه الجمالي لا يعدو عتبة تفكيك إحدى مرتكزات المعتقد الإسلامي، وهو حدّ مختلف عن ماهية الازدراء أو التدنيس الذي تنمو ظلاله في صيغ التلقي وسياقاته، شيء شبيه بما حدث مع سردية سلمان رشدي الذي تُدوولت نصوصه التخييلية لدى شريحة من القراء بوصفها روايات، ولدى شرائح أخرى باعتبارها تعريضا بالعقيدة وازدراء لها. إنه الوازع الذي جعل منير الفاطمي يتناول في غير ما عمل نحتي وتركيبي بنية “استعمال” الخطاب الديني، بوصفه أسطوانة معدنية صلبة مسكونة بكلمات متداخلة، صعبة التمييز، بيد أنها قاطعة.

***

على هذا النحو تمثُل أعمال منير الفاطمي بمثابة تأويلات بصرية لسلط التقنية وأعطاب الرقابة وغواية التواصل، في محيط متسارع التقلبات، وعائد بقوة إلى التمترس خلف دوغمائيات مغلقة، لهذا تبدو تجربته، في منحاها العام، بمثابة سيرة للتاريخ الراهن عبر اختراقات تركيبة صادمة وهجائية، تتماهى مع خطابات جمالية وفكرية وثقافية مناهضة للتسلط والرقابة والهيمنة والتمركز حول الذات، ولا جرم بعد ذلك أن تعترض أعمال الفاطمي وقائع كثيرة تشوّش على قصدها، وتسيء تفسيرها، وأن تخلق سجالات بمقاصد متباينة، بيد أنه بالرغم من ذلك بات أحد أكثر الأسماء تداولا في العقدين الأخيرين في الفن العربي المعاصر، ومن أكثرها تأثيرا وجذبا لاهتمام المتاحف وأروقة العرض، ومتابعات نقاد الفن المعاصر في عدد كبير من عواصم العالم.