الوجه الوحشي للمثقف النقدي

على الرغم من أن المفكرين والفلاسفة والمثقفين، الغربيين تحديدا، برعوا في إنتاج مقولات كبرى ونصوص عظمية تملأ اليوم رفوف المكتبات وأسواق الكتب، ويجري تدوير أسماء أصحابها في الملتقيات العلمية والاستشهاد بها فيما بين دفات المتون البحثية عبر أطراف العالم الأربعة، حتى ذهب بعض المتحمسين لإرث هؤلاء الفكري والمعرفي إلى تعظيمهم وسكب هالة القداسة عليهم من قدح المحبة العلمية، إلا أن الغرفة الخلفية لحياة هؤلاء العظماء الذين تربعوا على عرش الفكر والمعرفة لم تكن بتلك النظارة العلمية التي اشتهروا بها وعرفهم بها الناس، فكثير منهم كانوا خلافا للصورة المقدسة عنهم، حين يلقون عنهم رداء الوقار الفكري والثقافي وينتكسوا إلى ذوات عارية من الأخلاق منغمسة في الشهوات والملذات دون وازع أو ضابط، كأنها وحوش بشرية أطلقت من عقالها ، فكشفوا بممارساتهم المشينة عن شخصيات مضطربة أو مزاجية أو فاسدة، لذلك من نافلة القول أن نشير هنا إلى أن حياة العقل لا تقود – بالضرورة – إلى حياة عقلانية، فقد يكون المفكر أو الفيلسوف أو المثقف إجمالا، يعيش في سرّه حياة مناقضة للأفكار والأطاريح التي نذر نفسه للترويج لها والدفاع عنها في العلن، وهنا أجدني ألوك عبارة قالها الفيلسوف الفرنسي لوك فيري للتعبير عن استيائه من سلوكات بعض المثقفين الجانحة والمتناقضة “إن الثقافة لا تمنع أحدا من أن يكون سافلا”، وهذا طبعا في غياب الضمير أو الأخلاق أو الدين، فالمعرفة على قولة جون جاك روسو لا تولد الأخلاق والأفراد المثقفون ليسوا بالضرورة صالحين، لأن هؤلاء في نهاية المطاف مخلوقات بشرية، قد يخضعون في سلوكاتهم لإملاءات ونوازع النفس دون مقاومة، ولا يمكن أن نقرن التقدم الحضاري والفكري الذي يعرفه الغرب بالرقي الأخلاقي للأفراد الذين ينعمون بثمار ذلك، حيث ذهب لوك فيري إلى أن المزاعم التي ترى بأن تقدم الحضارة وتقدم الأخلاق رديفان، هو أكبر وهم ورثه الغرب عن عصر الأنوار، فالتربية الأخلاقية لا صلة لها بالتكوين الفكري ولا بالثقافة ( مجلة الدوحة،ع 134،2018، ص46.).

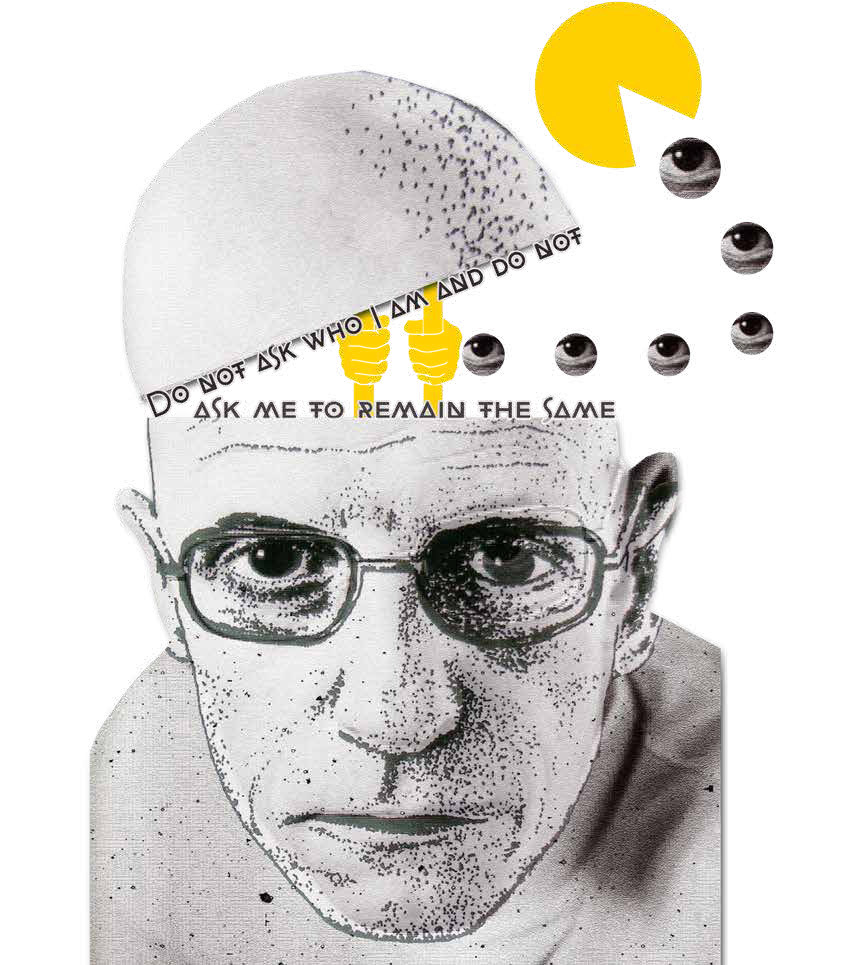

نشرت صحيفة “صنداي تايمز” بتاريخ الـ28 من مارس 2021، تقريرا كان بمثابة حجر ألقي به في بركة راكدة، جاء فيه أن الفيلسوف الأكثر شهرة في القرن العشرين ميشيل فوكو، الذي يوصف في فرنسا عادة بالملك الفيلسوف (www.rattibha.com)، قد اعتدى على أطفال من العرب يبلغون أقل من 13 سنة في تونس أثناء إقامته بها أواخر الستينات من القرن الماضي، حسب معلومات أدلى بها مثقف وصديق للفيلسوف يدعى غاي سورمان، كان قد شهد تلك الأفعال الشنيعة التي كشفت عن شخصية فوكو البيدوفيلية.

وبغض النظر عن التساؤلات حول هذا الصمت الطويل الذي التزم به سورمان، والذي يعد في حد ذاته خطيئة واستفاقة ضمير متأخرة، إلا أن هذه القضية ستترك ندوبا على مكانة فوكو الفكرية وسمعته، مع أنها ليست الرذيلة الأولى في سجله الخاص البعيد والمتناقض عن عالم الأفكار الذي بناه وقطف مجدا تليدا بين ثناياه، فصاحب “أركيولوجيا المعرفة” و”المراقبة والمعقابة” و”تأويل الذات” و”تاريخ الجنسانية” وغيرها من الكتب الكثيرة التي ألفها وتلقى إقبالا كبيرا حتى وقتنا الراهن، له سيرة مضادة تماما للرائج عنه، فقد كان في الأقاصي البعيدة عن الأنظار شخصا ذا سلوك منحرف وقبيح من الناحية الأخلاقية، حتى أنه كان يملك منظارا في بيته يستخدمه في التجسس من السطح على بيوت الناس ومراقبتهم، كما بات معروفا أن وفاته سنة 1984 كانت بسبب صادم وهو إصابته بمرض الإيدز، وهي الحقيقة التي خلفت زوبعة من الجدال و الظنون التي أثيرت بشأن معرفته بمرضه وتعريضه حياة آخرين للخطر عمدا، ما يدفعنا إلى القول بأن من يفكر بشكل عظيم قد يخطئ بشكل عظيم أيضا، حيث لا يمكن أن نجد أيّ مسوغ لسقطات أخلاقية تعافها النفس البشرية السليمة بالفطرة، ما يقودنا لاستدعاء مقولة تنسب للخليفة علي بن ابي طالب تُشرِّح الطبيعة البشرية التي تنوس بين الملائكية والبهيمية، تبعا لغلبة العقل على الشهوة أو العكس، ونصها “ركّب الله في الملائكة العقل بلا شهوة، وفي البهائم الشهوة بلا عقل، وفي ابن آدم كليهما، فمن غلب عقله شهوتَه فهو خير من الملائكة، ومن غلبت شهوتُه عقلَه، فهو شرٌّ من البهائم”. (https://www.islamweb.net/ar/fatwa/238429 )

والحديث حول الانحرافات الخطيرة التي طبعت سلوك ميشال فوكو يستتبعه نفس الحديث عن مفكرين ومثقفين وفلاسفة من مشارب شتى، اجترحوا سقطات أخلاقية لا تليق بمكانتهم المعرفية وصيتهم الفكري وحضورهم الطاغي في عوالم الفكر والفلسفة والثقافة والأكاديميا، فكما تستطيع المعرفة والفلسفة أن تنير عقل الإنسان تستطيع أيضا أن تضلله وتخدعه (مدى-صحة-نسبة-مقولة-ركِّب-الملك-من-عقل-بلا-شهوة-إلى-علي-بن-أبي-طالب.)، فهذه سيمون دوبفوار الفيلسوفة الفرنسية الوجودية والمنظرة الاجتماعية وإحدى رائدات النسوية كانت تُقدم تلميذاتها وصديقاتها للفيلسوف الوجودي الشهير جون بول سارتر كهدايا أو عطايا بعد أن تقضي منهن وطرا، أما الفيلسوف ذائع الصيت نيتشه الذي يحتل بحثه التاريخي في تطور النظم والأحكام الأخلاقية الحديثة مكانة مركزية في فلسفته، خاصة في كتابيه “ما وراء الخير والشر” و”جينالوجيا الأخلاق”، حسب موسوعة ويكيبيديا، فإنه تحوم حوله شكوك حقيقية بأنه كان على علاقة سفاحية، كما يُعتقد بأنه التقط مرض “السفلس” من دور الدعارة التي كان يرتادها، أما أرثر شوبنهاور المعروف بفلسفته التشاؤمية والذي يرى أن الوجود يقوم على أساس من الحكمة والخبرة والغائية، وأن كل شيء في الوجود دليل صادق على إدارة الفاعل وقدرته وحكمته وخبرته وإتقانه (أرتور_شوبنهاور)، فقد عاش معزولا دون أسرة، وحتى من دون زوجة أو عشيقة، وكانت علاقته سيئة مع والدته، بشكل خاص، لدرجة أنه لم يرها خلال السنوات العشرين الأخيرة من حياتها، في حين أن الفيلسوف وعالم المنطق والرياضي والمؤرخ والناقد الاجتماعي البريطاني بيرتراند راسل، فقد اشتهر بقسوته تجاه زوجته أليس، وكان يتركها تئن من وطأة ألم ورم الثدي في غرفة النوم، وينزوي في مكتبه في الغرفة المجاورة، بينما لودفيغ فتغنشتاين، الذي يعتبر أبرز فلاسفة اللغة والمنطق والعقل، فقد اشتهر بالغطرسة وتقلب المزاج، وقد لجأ إلى العنف القاسي حين كان معلما في إحدى المناطق النائية بالنمسا؛ حيث سحب فتاة من شعرها إلى درجة اقتلاع خصلات رأسها لفشلها في فهم قاعدة رياضية، وضرب أخرى بقوة إلى درجة أنها نزفت من أذنيها.

هذه نماذج قليلة، أو غيض من فيض، عن الوجه الآخر الذي عاش به فلاسفة ومفكرون، بعيدا عن المثل والقيم والأفكار التي كانوا يدعون إليها ويدافعون عن حياضها، فليس هناك من شخص معصوم، وليس الفلاسفة حكماء ولا قدِّيسين يعيشون حياة الفضيلة التي لا تشوبها شائبة، وهم لم يدَّعوا ذلك، لكننا نتوقع منهم سلوكا أكثر نبلا وحكمة (مجلة الدوحة، مرجع سابق، ص97.).

وليعترف المثقفون بأنهم ليسوا قدس الأقداس ولا رسل الهادية والحقيقة، ولم يعودوا ملح الأرض، كما يعترف أحد أبرز المثقفين في هذا العصر ريجيس دوبري لذلك لا يجب أن ننخدع بالخطاب كما يرى علي حرب، فهو يسدّد المعنى من جهة لكي يخرقه من جهة أخرى، ويحارب أشياء على صعيد، لكي يستعيدها على صعيد آخر (علي حرب، “أوهام النخبة أو نقد المثقف”، ط3، لبنان، المركز الثقافي العربي، 2004، ص59).

لكن مع كل هذا الجدل الدائر حول السفالة التي تطبع سلوكات بعض “النخبة الفكرية” ونزولها إلى مراتع قريبة من البهيمية فمن الواجب علينا التشديد على أن هذه الجرائم الأخلاقية المنبوذة والتفاصيل الحياتية الخاصة لا تنتقص تماما من قيمة ما خلّفوه من إرث معرفي ثقيل وأفكار كبيرة وغزيرة في الحقول التي نذروا أنفسهم للاشتغال فيها، وإثرائهم للفكر الإنساني والحياة البشرية بشكل رائع جدا لا يمكن تجاهله أو تلافيه بعدم العمل في ضوئه، مع التنبيه إلى ضرورة وضع أفكار هؤلاء دائما على مشرحة السؤال، وإخضاعها لنظرة نقدية فاحصة والبناء عليها لتوليد أفكار جديدة مستلهمة من قيم البيئة التي نعيش فيها، بدلا عن تقديسها كأنها وحي صادر عن آلهة منزهة عن الخطأ، أو التسليم طوعا بها كأنها مسلمات يقينية ثابتة ورخامية لا يمكن لمطرقة النقد أن تُحدث فيها صدوعا، فأيّ مفكر أو مثقف هو بالضرورة ابن بيئته ومربوط بحبل سُرّي إلى الرحم الذي نبت فيه وتشرب من أفكاره وقيمه ومبادئه وثقافته وأخلاقه، قد يشفع له عقله بغربلتها واختيار الأصلح والأخلاقي منها، أو قد يخونه ويسلّم أمره لما ألفه وصار مجرد عادة لا يمكن استبدالها أو نقدها، وهذا التناقض الذي يجمع بين العبقرية والفكر المتعالي من جهة، والانحطاط الأخلاقي والانغماس في الرذائل والشهوات البهيمية من جهة أخرى، يحتاج فعلا لدراسات متحاقلة لفهم هذه العلاقة المرضية التي يظهر أنها منتشرة في أوساط الكثير من المفكرين والمثقفين والنخب، سواء في الغرب أو عندنا على حد السواء.