ذَاكِرَاتٌ مَنْذُورَةٌ للبَيَاض

لم تكن مجرد مُجاورَة، تلك التي جمعت صفحات البياض بمُزَق وبقايا ورق الطّباعة، في أعمال الفنان المغربي سعيد المسّاري (1956)، المقيم في مدريد لأزيد من أربعة عقود؛ لرتق ملامح الأصلي المنذور للعدم، الهش والضامر معا؛ في منجزات الحَفْر واللّيتوغرافيا والرسم والتركيب والكولاج وأعمال الفيديو.. ما يجعل عمله أقرب ما يكون لمُكَابَداتِ الكاتب، هو مواجهةُ البياض برغبة استيضاح الكُتل/الدّوال، وامتحانها، وسبر جدواها في قول الجوهري غير المدرك، والغارق في رمزيته؛ لا مجرد الانغمار في حسية الورق و”شَيْئِيَتِهِ” الهاربة، واحتمالات اندثاره، في مواجهة الحارق والسائل، وفقدان ماهيته عبر مقامات الماء والرماد و الغبار.

لأجل ذلك مَثَّلَت الحروفُ والمفرداتُ والعبارات المقتطعة من سياقاتها المتباعدة، لشعراء وروائيين ومن ضفتي الجوار الملتبس، قاعدة لاستنبات حَيِّز نَاِتئ للنظر، والإيحاء بغير مدلول اللفظ، وتوليد معنى من العمق الحامل لإهاب مأتمي؛ يثري عبر خطط الملأ والتنويع، فتنة متأصلة بـ”القول” وبالنصوص وبالمرويّات، ثم بالانتقال وصياغة المعابر بين “الهنا و”الهناك”، وبين العارض المرئي والمأثور المبدَّد، لذا بدت عروض سعيد المسّاري المنجمة في العقود الأربعة الأخيرة، منذ اختار الإقامة في إسبانيا، غير مهووسة، بمراكمة لحظات التواصل في فضاءات الأروقة والمتاحف والإقامات الفنية، ولا بتلاحق الكاتالوغات والمونوغرافيات، وإنما بحبك مواعيدَ لتَرجمَة الصلة بين أكوان ومدونات وأبجديات متعارضة، (هل نقول متنابذة؟). هذا التطبع بإيقاع الكاتب والوجود في مفترق انتماءات وجدانية مشطورة بين ضفتي المتوسط، جعل الانتماء إلى المشغل مقرونا بالتِمَاعَاتِ النُّدْرَةِ التي تمنحها هشاشة الورق والزهد في قَشَابَةِ الحُلَل.

ولعل اختيار سعيد المسّاري منذ البداية لفن الحفر وتفريعاته الغرافيكية، وفنون الخط، جعل مصاحبته لعوالم “القول” و”الوِرَاقَة”، قرينة التأمل في مآلات ما يتبقى بعد استقامة المعنى بين دفتي سِفْرٍ جامِعٍ: الشظايا والفتات والمُزَق والغبار الشاهدة على الاكتمال والنهاية والزيادة عن الحاجة. فَائِضٌ مندور للمحو، هو خامَةُ الوَرَّاقِ المعاصر، بإعادة عجن البقايا وتحويلها لسطح يقول انتِهاكَهُ، وتَحَوُّلَهُ من أصول شتى، متباعدة في الزمن، قبل أن يصهرها الماء، ويغسلها من ذاكرتها القديمة، في النهاية يدين الفن المعاصر، في جزء كبير من منجزاته، إلى مبدأ إعادة تدوير العاطل، ومنتهي الصلاحية والمتلاشي، وهو العمل الذي تتكامل فيه مهارات المسّاري لإنتاج سند من بقايا ورق الطباعة، لأعمال الكولاج والنحت والرسم والصباغة والتركيب.. في سعي دائب إلى اقتراح أساليب مستحدثة منحازة لعقيدة الفن المعاصر، مهووسة بأسئلة الزمن والجغرافيا وانزياحات اللغة والانتماء.

تناظر بصيغة المجهول

من “مدريد” إلى “روما” ومن “طليطلة” إلى “مراكش” ومن “ليما” إلى “جنيف” و”برازيليا”… ومن غيرها إلى “تطوان” المُنْطلق، ومن نهاية سبعينات القرن الماضي إلى اليوم، تتراصف عروض سعيد المسّاري الفردية والجماعية لمجازات الورق وذاكراته، في سطوح السَّنَد والكُتَل والماهيات، في صيغ متناسخة لوجوه وصنابير وأباريق ورؤوس مجوّفَة وفناجين متحلّقة على بعضها وأدمغة على هيئات قلوب وتناظرات صفحات مدموغة ورواشم على ما يشبه سَديم قُطني، وقبل كل شيء وبعده تخطيطات الرؤية الجانبية للوجوه والرؤوس التي تماثلها وتمحو تضاريسها، وتحولها إلى نسخ متماثلة، صاعقة، في مداراتها الفريدة.

في عمل مبني على ثنائية، بامتداد ثلاثي، بعنوان “متاهة الذاكرة” يحملُ السطحُ الحالِك صفحةَ العجين الورقي الجاف: في الأعلى ثمة تخطيط من منظور جانبي لرأس ملوّن بالأسود، يحتل شِقُّه الأمامي نصف المربع الأول من الثلاثية الورقية المتلاحمة، بينما تخترق الخلفيةُ مربع الوسط، الشق الأول لا يُشَوَّش سواده، يَمْثُلُ بوصفه انعكاسا لنظير له أبيض، عمقه منحوت بزخرفات رواشم، ما يشبه وجهين على حافتي نقيض، ينهض البياض الأملس بينهما، وفي النهاية كلاهما غائران في السطح الورقي المعجون من مُزق. بينما تَتَّكِئ خلفية الرأس الأسود، في الوسط، على نصف قلب منحوت في كتلة البياض، ويُنتهك سواد خلفية الرأس بكولاج لشطايا الورق الممقوع في الأسود، ليتشرب لونا رماديا، في شكل غيمات داكنة، تسكن الداخل المخفي وتشتبك مع وسادة القلب، بخطوط مُدبّبة رمادية. يحتل التركيب مربع الوسط في المستطيل الثلاثي، بينما يتخايل، في نهاية المربع الثالث، الشق الأمامي من وجه يَرْنُو إلى تركيبة (الوجه/القلب)، في وضع تَلَصُّص؛ على نحو شبيه بما في الوجود دوما: ذواتٌ مُواجِهَةُ وأخرى مُتابِعةٌ من بعيد. ويطالع الناضر في أسفل ثنائية “متاهة الذاكرة” الشق الثاني للكولاج الورقي، امتداد ثلاثي أيضا، في جانبيه ينتأ مرة أخرى الوجهان المتناظران، المسكوكان على السطح الناعم، وقد تخففت بؤرة المربع الأوسط من خلفية الرأس، ويبرز فيها القلب وحده، ممتلئا، نافرا من سطح الصحيفة المسبوكة، مُتَشَرِّبًا نُسْغَ الدماغ، قلب بأخاديد مُخٍّ نابضٍ، مشطور كحال الوجهين الجانبيين المتناظرين. تركيبة لا تُأوِّل المتاهة إلا بوصفها انقطاعا، لذاكرات تحمي تفاصيلَها العواطفُ التي تتشربها، فرحًا ووَجَعًا، إذ لا تجرف الثقوب إلا الفائض عن الخاطر، غير المشوب بلوعات، إنها لعبة طباقية تغدو فيها البقايا الورقية سندا للتيه، ففي النهاية تُبْقِي المتاهةُ أشيائَها في الداخل ولا تسمح لها بالخروج.

والظاهر أن تخطيط التناظر، بين أنصاف الوجوه ومفاصل الثنائية، إلماح إلى الجوهر في “ما بعد” المنظور، فما يمكن أن يَتشخَّصَ في اتّكاء خلفية رأس على وسادة قلب، قد تتشرّبه كتلة القلب المتخذ شكل دماغ، تَوْرِيَاتٌ بصرية لإنفاذ مغزى المتاهة والوجدان وخزان الأثر، بغير ما تزيُّدٍ لَوْني في مساحة الكتابة بالبصري. في عبارة للباحث الأميركي ليون ليديرمان يُعرّف التّناظُر بما هو “تعبير عن التكافؤ بين الأشياء” (التناظر والكون الجميل، ص 19)، أي أنه إظهار للتوازن بين القيم الظاهرة والمخفية، وإن كان المخفي في اشتغال سعيد المسّاري هو العمق الورقي، بماهيته المقترنة بالولادة والموت (تشظي الورق ثم تَخَلُّقُه الجديد)، الذي يجعل زهده في التقاسيم اللونية إنفاذا لغرض المحو، واعتماد صيغة المجهول، المنطبق على الذوات ونظائرها، بصرف النظر عن الجنس والعرق واللغة والعقيدة.

لثنائية “متاهة الذاكرة” امتدادات شتى، وتنويعات مسترسلة، في متوالية “الوجهين المتناظرين”: أعمال تضم وجهين على طبقات ورق مهترئ، مدموغين بزخرافات مُغَبَّشَة، أنسجة على العينين أحيانا، أو تضاعيف متدرجة لصفحة الوجه، أو تطريزات على النَّوَاصي، أو في مقدمة العنق، وفي نماذج أخرى تناظرٌ لشقي الوجه داخل صفحات متآكلة، في هيئة مخطوط ممحو، في النهاية يوازي التعبير العربي بين صفحات الوجوه وصفحات الكتب، كلاهما ناطق في صمته، ومُنْطَوٍ على مُضْمَرات غَميسَة.

دوائر وجوه ومفردات

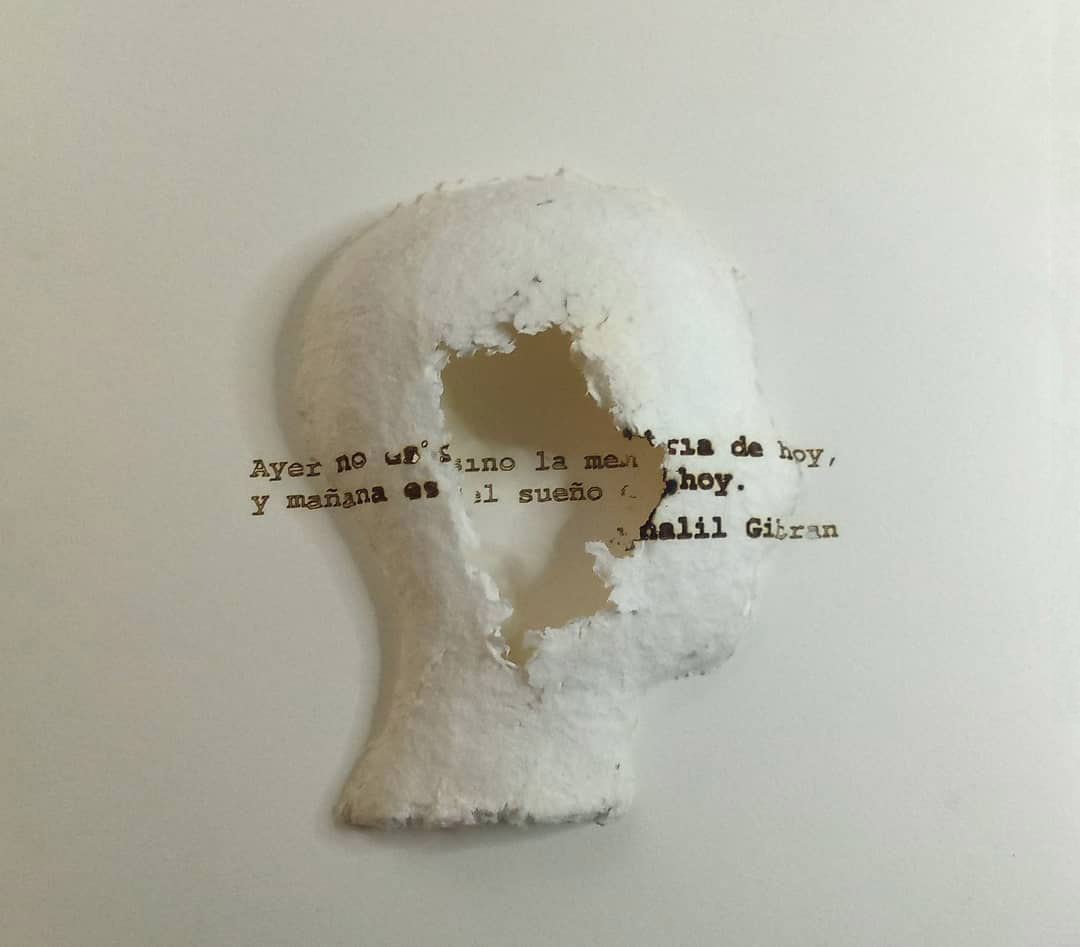

وفي سلسلة مغايرة من أعمال الورَّاق المعاصر، حملت عناوين: “نحت الورق 1 و2 و3″، و”ذاكرة الورق”، و”ذاكرة الورق: 1 و2″… تتقدم الوجوه الجانبية وحيدة، مفردة، ضمن دوائر محبوكة أو مرتجلة، بعضها مُؤطر، وبعضها مُكتفٍ بحوافِّه، وزَيْغِ نتوءاته، تتخلّلها عبارات واضحة أو ملتبسة، أفقية أو متناثرة، أو غائرة في ثَلَمَاتٍ تنتهك الخدود. ورؤوسٌ مجوفةٌ نابتةٌ من عمق قرمزي أو أسود، تسكنها مجسّمات حروف، ومفردات، وقصاصات صحائف، ورؤوس أخرى مرسومة على خلفية البياض الشفاف، تتضاءل طبقاتها، مع تضاعيف الورق، في الدوائر المثبتة بمَشَدِّ طَرْزِ الأثواب.. وجوه ومفردات ودوائر تُركّب ما ينحو إلى تَمثُّلهِ المسّاري بصدد ذاكرات مشحونة ومثقلة ومتشظية، وأخرى مثقوبة، أو دون مسارب هادية.

في عمل بعنوان: “في بحث الذاكرة عن نفسها”، يتكئ الوجه المنحوت على شراشف ورقية شفافة، محفوفة بتجاعيد ناعمة، وأخرى كأنها ناهضة من انكماش طارئ، مقصوصة على نحو مُرتَجَل، ليحف الجوانب بامتدادات غير متساوية، في ما يشبه آنية مقعرة لتقديم المنحوتة الورقية، الماضية إلى مستقرها، سُباتِها وسكينة دواخلها: أكفان مضاعفة؟ تكشف الوجه الفاقد للملامح؟ المضمد بما يشبه عصبة دانتيل ورقي مُخرّم؟، ربما. في النهاية يتكئ تكوين الكولاج: “الوجه/وسادة الشراشف” على سطح صحيفة ناصعة. استعارة للذاكرة الغائرة في طبقات الحجب والأكفان، عبر تدفق فصول الوقت، لكن ثمة أيضا شاشة البياض المشع الذي تنحفر فيه الأحاسيس واللوعات والمفردات والمعاني، لتبقى هناك، حتى ما بعد الغياب، مستقرة في الأحلام السرمدية، مسكوكة في العمق الذي لا يذوي.

لهذا العمل نظائر عديدة في سلسلة “الوجوه/الدوائر” تغشاها أحيانا جمل، تكملة للتكوين البصري، أو لمنحه انعطافات عارضة؛ مقولات لا ندرك كنهها في بعض الأعمال، ولا أصحابها، قد تكون موهوبة لمضاعفة الالتباس في تضاعيف الذاكرات، والطبقات الورقية الشفافة، وفي أخرى نميز مفاصل القول المكتمل، بمفرداته المنسكبة في ثغرة الوجه. نقرأ في إحداها ترجمة إسبانية لقولة جبران “ليس أمس سوى ذكرى اليوم، وليس الغد سوى حلم اليوم”؛ ثنائية الذكرى القادمة من قعر الوقت، والحلم الثاوي ببطن الغيب، ليستا إلا توليفا لأشكال وعي الذاكرة بتقلبات استرسالها في اللحظات، مشاهد الانغمار والانكشاف في الثقوب المنحوتة في صفحات الورق، وتجاويف الرؤوس البيضاء.

ما يبدو مؤكدا في المحصلة، أن لعبة الاستعادة لا تعني شيئا متصلا بوقائع منتهية، يجتهد الذهن في انتشالها من بيضات زاحفة على خلايا الذهن، بقدر ما تتصل بطاقة “التخيُّل” المُمْتَحِن لأرشيف الذات، الذي لا وجود لذكريات دونه، ولا تحقق لمنحوتة البياض المخترق والمكفّن بغيره؛ إنه الجسر والوعاء، الذي يغرس الذاكرة في عجين مشع، له كنه القول النثري، ويمنح الوقائع القديمة المتداعية إلى الذهن تقاسيم وظلالا ومعنى. فليست الذكريات هي ما وقع بالأمس أو في اليفاعة أو ما قبل تعلم الكلام، هي صورتها الحريفة أو العذبة كما يدركها الورّاق المعاصر، وهو مقبل على تحويلها إلى قاعدة في امتداد بصري له وقع وعمق وقصد جمالي.

حواضنُ لسوائل اليقظة

ولأن لا تحقق للذاكرة دون سيلان في مسارب الزمن، وشرايين الذهن، كانت الانعطافة مستساغة، في أعمال سعيد المسّاري، من الوجوه والرؤوس المجوّفة، والدوائر والمفردات، إلى أوعية السوائل الحاملة لترياق اليقظة: الماء/الشاي/القهوة،… صنابير قديمة من النوع النحاسي، مدفونة في عجين الورق، تتشرب البياض ذاته، وأباريق شاي مفردة، أو متعددة، ناتئة من السطح المُكْتَنَفِ بالتجاعيد في الصحائف المصنوعة، وفناجين من ورق معلقة في مشاجب معدنية على سند خشبي، وفناجين متراكبة على هيئة هلال منحوتة من ورق…، حواضن لما ينعش الذاكرة ويسندها.

وتتوغل البرَّادات (الأباريق) في المتوالية وتهيمن على عددها، برّادات تحتضن الساخن، وتمنحه القدرة على مقاومة فُسُولَة الوقت، تبدو شكلا من أشكال تَوَلُّعِ الفن المعاصر بحواضن المستعمَل واليومي والملازِم من الأشياء. إحدى أعمال هذه المتوالية تحمل عنوان: “لغة القهوة”، حيث ترتصف منحوتات عجين الورق متخذة هيأة فناجين ستة، بعضها فوق بعض، على نحو عمودي، لا تغوص في تقعيرات بعضها بعضا إلا قليلا، تبدو مسنودة بما يشبه رغوة بيضاء تندلق من الحواف؛ امتلاء باحتمالات السائل الغائب، هو هناك دون أن يكون، لا شيء سوى ما توحي به الحواف، تتجلى الطبقات المتسامقة كعماد، هل يسند خلايا الذاكرة الغائبة؟ المنذورة للتلف؟ والغرق في النسيان؟ لعلها تسند بعضها فقط، للإيحاء بـ”لحظية اليقظة” وعطشها الدائم إلى جرعات السائل المعاكس للبياض.

في الصفحات الأولى من سيرة نيكوس كازانتزاكيس “تقرير إلى غريكو” يخاطب السارد قارئه بنبرة أسية عن أفول الذاكرة، يقول “كل ما كتبته أو فعلته كان مكتوبا أو محققا على الماء، وقد تلاشى. إنني أوقظ ذاكرتي لأتذكر. أحشد حياتي من الهواء” (ص 12)، ليسترسل بعد أسطر قليلة وكأنما في تبرير عمله الأخير “أجمع أدواتي: النظر والشم واللمس والذوق والسمع والعقل. خيَّمَ الظلام، وقد انتهى عمل النهار. أعود كالخلد إلى بيتي الأرض. ليس لأني تعبت وعجزت عن العمل، فأنا لم أتعب، لكن الشمس قد غربت” (ص 13). هل تراكيب الفنان سعيد المسّاري المنبثقة من عجين الورق، إذن، إلا نفي للعدم الذي صارته حياته الماضية؟ محتمل، وربما أيضا هي تجميع للمبدد المتبخّر عبر الهواء ولزوجة السديم المكتنف لما انقضى، عبر إعادة نحت الأثر بتراكيب البصري، الأثر القادم من ذاكرات الحواس كلها، تلك التي يستجمعها الذهن ماحيا أصولها الحسية المرتبطة باليد والفم والأنف واللسان بمصادرة لا تبدو طبيعية، أليس الرهان في النهاية هو اختراق هشاشة الذكرى بمنحها صلابة الشيء المحسوس الذي نفذ أثره لعمق الحواس؟ ومن ثم تجميد الماء المفترض لتتجمع في عمقه الشفاف شظايا المعنى الثاوي في قعر الذاكرة؟