أربع شجرات صنوبر وشال من الحرير

خفة اللاإنتماء

اليوم: السماء زرقاء صافية والشمس مشرقة والطقس دافئ ولا رياح تعكر هذه الملامسة الجميلة للطبيعة، اتخذت قراري: سأخرج من البيت وأمشي في البارك المجاور. كانت المرة الأولى التي أخرج فيها وحدي – دائما توجد مرة أولى – عشب أخضر مزدهر بالأمطار الغزيرة التي هطلت أوائل الأسبوع، وأشجار البلوط الضخمة تظلل المكان وتنادي المتمشين للتفيؤ بظلالها. عبر بي إحساس عذب سلس بالخفة، لا شيء يربطني بهذا المكان. لا شيطنات طفولة، ولا مواعيد مراهقة، ولا حوادث مهمة، لا ذكريات تثير الحنين؛ المفردة التي تفرد ظلالا لا نهاية لها من الشجن، وتغوص في ماض لا يريد أن يمضي، إحساس صاف بالجمال، أتمتع به لذاته وبذاته، دون أيّ روابط، ثم أقرر أن أكمل مشواري إلى المقهى الذي يأخذني إليه ولدايا – كونه مقهى يحترم المدخنين – ذي الحديقة المفتوحة حتى في الشتاء، طاولات وكراس و”منفضة سجائر”، مقهى واسع أرضيته الداخلية من الخشب، وحديقته تراب وحصى، سوره خشبي، وفيه مسرح تقام فيه حفلات ليلية، يرحب بي النادل بابتسامة لطيفة ويعطيني فنجان قهوتي ويتمنى لي وقتا طيبا. أخرج إلى الحديقة المتقشفة: أربع شجرات صنوبر وخامسة لم أتعرف عليها ونباتات تشبه الشيح أو من فصيلته.

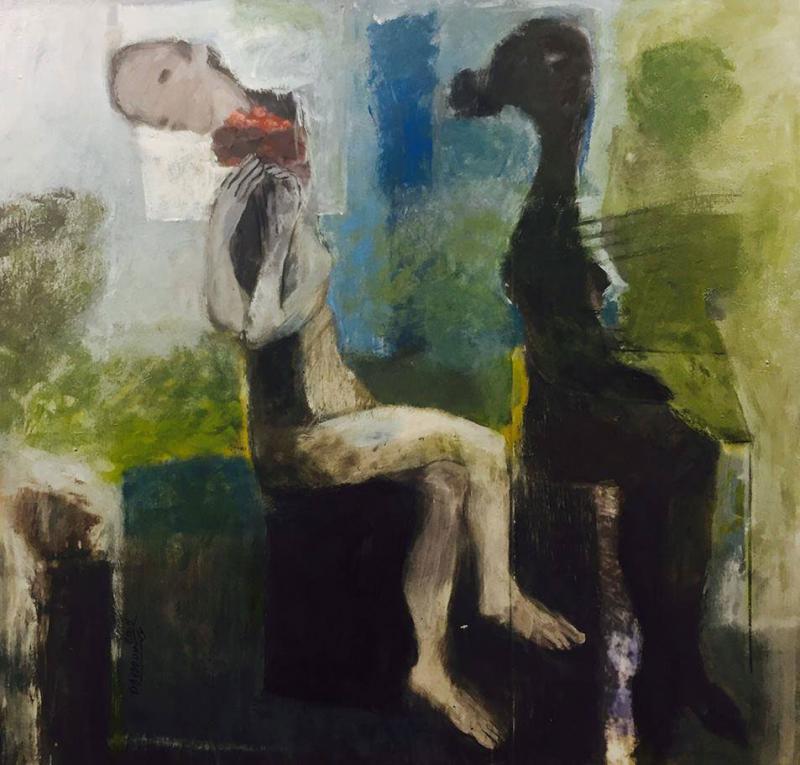

وحدي، والمكان خال، لم أصطحب معي أيا من أدواتي: لا موبايل ولا لاب توب ولا كتاب، أسندت رأسي إلى المقعد ونظرت عميقا في السماء الزرقاء، حاولت تفسير تشكيلات الغيوم الخفيفة العابرة رأيت طيورا وقططا ودببة وأجنة، بحثت عن أبي وأمي وصديقاتي الراحلات، حاولت التقاط ابتسامة جدتي، لكنهم جميعا كانوا يمرّون بسرعة ويختفون ولست أدري لماذا تخيلت أنني شال من الحرير تتعالق خيوطه مع غيمة حنون ويسرح معها في سماوات من فوقها سماوات طباقا.

إحساس عذب وسلس بخفة اللاإنتماء، أنا ممتنة لهذه المدينة التي تمنحني كل شيء. سلام وأمان وارتياح بال، دون أن أكون منتمية إليها، مفارقة وجودية غريبة، ليست الغربة عن المكان/الوطن ذميمة دائما، بل ربما يكون المكان الغريب مأوى لعيش كريم لم تختبره في الوطن، مفارقة صاحبتني في طريق العودة للبيت المؤقت.

ستة عقود من الغياب

1- في مطالع العمر لبسنا ‘‘بدلة الفتوة‘‘ و‘‘رمينا‘‘ للمرة الأولى في معسكر التدريب العسكري تأهبا لتحرير ‘‘فلسطين‘‘ حيث تحرير الجولان من المسلمات.

2- في شبابنا وقفنا أمام شباك التسجيل في الجامعة وكان تحت إمرة ‘‘اتحاد الطلاب‘‘ وقذفت هوياتنا في وجوهنا مع.. شتيمة.

3- ثم تقدمنا إلى ‘‘مسابقات الدولة‘‘ من أجل التوظيف علما أننا ‘‘معظمنا‘‘ كان يعرف أن من سيوظف موظّف قبلا وما المسابقة إلا ذر للرماد في العيون.

4 – أولادنا نشأوا و‘‘ترعرعوا‘‘ – على وزن تفعللوا – في ‘‘طلائع البعث‘‘ وأكملوا مسيرة أهاليهم في التأهب لتحرير ‘‘فلسطين‘‘ وحيوا العلم وأنشدوا أنشودة البعث الخالد ‘‘للبعث يا طلائع.. للنصر يا طلائع‘‘ ومن ثم انتسبوا إلى ‘‘اتحاد الطلاب‘‘ وبعده ‘‘التدريب العسكري الجامعي‘‘ وكنسوا الشوارع ومسحوا باحات المدارس بكنزات الفتوة، وسيجارة مدرب الفتوة لتحرير فلسطين في زاوية فمه، يقول للطالب الذي لم يلبس ‘‘السيدارة‘‘: ‘‘بدي إخ… عليك وعلى أبوك حتى ما تنسى السيدارة بحياتك‘‘ هذا مشهد واقعي وليس تخييلا.

5 – ثم دخلنا عصر ‘‘الكوبونات‘‘ وتقنين الكهرباء، عشنا على ضوء ‘‘اللوكس‘‘ عقدا من الزمن، ووقفنا على أبواب الجمعيات التعاونية لنتسول كيلو السكر والرز والشاي و… محارم الكلينكس، أما القهوة وعدة أشياء أخرى فكانت هدية المغتربين في إجازاتهم الصيفية كونها ‘‘للرفاهية”.

6- نمنا فقنا بعد عقد ونيف من الزمن وإذا بالأشياء جميعها موجودة وفي عموم أنواعها، حتى الشاي الإنكليزي وجدناه، والموز أصبح متوفرا، لكن الأسعار حلقت في السماء، وليس باستطاعة معظم الناس الحصول عليها، فترحمنا على زمن ‘‘الكوبون”.

7- كان زمنا للتشفيط بسيارات ‘‘الشبح‘‘ والبيجو نسيت رقمها المشهور المعروف، ولسرقة الموانئ وتفتيش الحقائب وسرقة ما فيها في المطار.

8- ثم كانت حقبة ‘‘حائط البكالوريا‘‘ حيث المعدل ينقص علامة أو علامتين للدخول في الجامعة إلى الكلية المطلوبة ولا بد من إعادتها، أو السفر إلى جامعة خارج البلد الأمر الذي حطم مستقبل الملايين، حيث لا جامعات خاصة ولا تعليم مواز ولا افتراضي.

9 – وصولا إلى ‘‘النكبة” التي لازلنا نعيشها منذ عقد ونيف.

‘‘هرمنا.. هرمنا‘‘ صاحب هذه المفردة توفي بالأمس، رحمه الله، لسوف تذهب جملته كاملة ‘‘هرمنا من أجل هذه اللحظة‘‘، مذهب الأمثال. نحن أيضا هرمنا واهترأت أعمارنا، غرقنا في البحار، لجأنا، ونزحنا، قصفت أعمار شبابنا، دمرت بلدنا، ونحن مازلنا نتسول البديهيات من المؤبدين.

أمواج

الريح قوية في الخارج، وصوت المزراب لا يني يدفق مياه الأمطار بلا توقف، أضبط وقتي على صوت صافرة القطار، أعرف أن نصف ساعة مضت على وقوفي في الشرفة قبل الغروب بقليل وهبوط المساء، ودخول خضرة الشجر في قتامة أول الليل، من شرفة الشقة السكنية، في مدينة صغيرة هادئة نظيفة وجميلة، في تكساس، أراقب أمواج المطر تحملها ريح قوية، أشعر أنني أعرف هذا المشهد، بل إنني عشت هذه اللحظات، أين؟ ومتى؟ ربما في حياة أخرى غاصت في الزمن، أو رأيتها في أحد الأفلام فانطبعت في الذاكرة لمهارة المصور في منح الصورة قوة لا تنسى، حتى توهمت أنني أنا من كان في المشهد، أو قرأت الوصف في كتاب، ولموهبة الروائي في الوصف تخيّلت أنني بطلة الرواية، أعيش ليلة عاصفة كانت الأمطار فيها أمواجا محمولة على ريح قوية، موجة برد تلسعني، أعود إلى واقعي، فأرفع ياقة السترة لأتقيها، أتساءل: لماذا تجتمع الغيوم الماطرة في سماء هذه البلاد وتبقى عشرة ليال وتسعة أيام تمطر أمواجا دون توقف؟ وهناك في البلاد التي تركنا وراءنا نطارد الغيمة ونغازلها ونتزلف لها وأخيرا ندعو لصلاة استسقاء لعلها تمطر؟

أمواج من المطر، أمواج من الأفكار، أمواج من التساؤلات، والمسألة لا تعدو ظاهرة طبيعية: هذه البلدة قريبة من خليج المكسيك، ومنه تأتي الأعاصير على المدن الجنوبية مثل هيوستن، ولأن ‘‘دينتون‘‘ شمال دالاس، فنصيبنا ‘‘ذنب الإعصار ‘‘ أو ‘‘العاصفة الرعدية”.

عشرة ليال وتسعة أيام كانت السماء خلالها رمادية قاتمة، والأمطار أمواجا محمولة على ريح قوية، وما زلت أتساءل عن سبب سوء توزيع المياه في هذه الكرة الأرضية التي بهت لونها الأزرق.

المكان المستدام للذكرى

كان أمرا غريبا ألاّ أستطيع الكتابة إليك إلا إذا مارست الطقس كاملا: أخرج هرولة لأفتح صندوق البريد، ألتقط رسالتك، أقرأها بنهم، ثم أتناول القلم لأكتب الرد، الغريب أنني كنت أبدأ بكتابة عنوانك على المظروف، في تلكم الأيام، أيام المظروف الأنيق، وقلم الحبر الأزرق السائل، من ثم ألتقط دفتر الرسائل الزهري، في تلكم الأيام أيام كان ورق الرسالة – العاطفية تحديدا – يجب أن يكون مختلفا عن ورق الرسائل الذاهبة إلى الدائرة الحكومية، أو مصلحة الضرائب، أكتب عنوانك، وأكتب عنوانا لما أريد الكتابة عنه وحوله وحواليه، وكأنني ألقاك وأسمع صوتي ومخارج الحروف والكلمات وهي تتوجه إلى مركز السمع في دماغك ثم ترسل إلى أعصاب السمع في أذنيك، فأرى كلماتي تسمع، وأرى ارتدادها في معالم وجهك وهي تهتز وفقا لطبقة الصوت وظلال المعاني وأتوقع، ملامسة ما “ما أقوله شعر رقراق صاف”.

هكذا كنت تصف رسائلي، تلك التي أردت لها أن تطير خارج الصفحة الزهرية الصماء لتحط فوق آثار أقدام الغزال الشارد فوق المرج المثلج. ما يكون شكلها يا ترى؟ كان ذلك في مطالع حياتنا، يوم سافرت لتحسين أحوال معيشتنا في الهزيع الأخير من سبعينات القرن الماضي، وكنت أثناءها أنتظرك هناك، وراء المحيط.

ليست الإجابة عن هذا السؤال القديم – المهم – مهمة، لكنها مع ذلك كانت تورثني الرضا والفرح. إن أتتني، وأما جروح الغياب فيشفيها الدخول في عتمة الخضرة المترامية على حواف النهر، بعد انقضاء كل هذه السنين.

هنا/والآن:

كل شيء على حاله: السماء الرمادية هي نفسها تغطي الفضاء العاري ذاته، وهذا الكائن الصغير ذو الجسم الانسيابي والحركة المتماوجة يتسلق أكثر الأغصان نحولا ويقف على قائمتيه الخلفيتين ويرفع قائمتيه الأماميتين ليدخل شيئا ما يقضمه إلى فمه، هو ذاته، هو بنفسه يزور مكانه المستديم ويزور ذكرياتي.

مرة أخرى ليس هذا بالأمر الهام طالما أنه يكتسي براءته ويذهب، لكنه ذلك الشأن الذي أشتهي – الآن – أن أنتشله بقوة الحب والرغبة من تلك المنطقة السحيقة شديدة الغور والظلمة وأرميه في لون مخضوضر أزرق، لازرودي جار، وأغوص في موجه.

سأركب حرف النداء: يااااااااااااااااااااا.. حتى يعبر بي المحيط، ويرتطم على زجاج نافذتك فتنتبه. ثم تفتح الشبّاك لأدخل كما “ستيتية” وأحط على مكتبك، ولسوف يهبط عليك من لون ريشي وحي لم تعرفه – قط – في حياتك ولا في منامك. ولسوف تكتبه وترسله معلقا بجناحي إليّ.

لسوف تطعمني – بيدك – من ‘‘رزق الطيور‘‘ وتترك الشباك مفتوحا على الاحتمالات.

لا أستطيع كتابة هذه الجملة التقريرية: إنه الحنين، فالحنين خادش للحاضر المستقر، وموجع للقلب الذي تعافى. هو شيء آخر له علاقة بالأحلام وذاكرة اللاشعور. أضغاث أحلام تمتطي الخيال، وللخيال حقوقه في الذهاب أنى شاء والسكنى أينما أحب.

وأعلم – عن طريق المعرفة والمصادفة ربما – أن الرد على رسائلي لن يأتني أبدا بطريقة كلاسيكية مألوفة لأنها لا تليق بما بي. لكنها ستأتيني، ولكنها ستأتيني. لكنها ستأتيني بسيطة مثل جميلة، لأنها درويشية الهوى والميل مثلي. ولكن أيضا صبارية مثل الحقيقة و.. الحق، والوطن.

مثلك.

ميلانكولي

هذا “الميلانكولي” المفردة ذات الأصوات الشفوية اللسانية اللينة الهيّنة التي لا أعرف ترجمتها تماما، تأخذني إلى الأزرق الرمادي المتماوج. هي ترجيع بعيد، بعيد، لما لا أعلم من العواطف التي تسحبني إلى جذور الأرض وعمق السماء والقمر المعلّق الزائر لأرضنا في كل شهر ‘‘قمري‘‘، كما لو أنه ينتظرنا للسفر إليه. هذه المفردة التي تنقلني إلى نفسي الوحيدة، تذكرني بها، وتنبهني إلى الوقت يتسرب من اليوم، واليوم ينطوي في السنة، والسنة وراء السنة وراء السنة، يمضون إلى نهر الزمن سريع الجريان، يحدث هذا في هذا الفصل من السنة ‘‘الخريف‘‘، ظاهرات طبيعية معدة للرحيل: أوراق الشجر، الطيور، لون النهار، الغيوم المرتجلة، مياه الأنهار، الناس المنتظرة موسم هبوط أسعار الطيران كي تسافر، مؤقتا، أو أبدا.

لا أحب الخريف فهو يضعني أمام الحقائق التي أجلت مواجهتها في بقية الفصول، إنه ترجيع بعيد لما أردت تناسيه. هو جرس قوي.. قوي.. قوي، لكل ما هو ثاو بأمان وحنان ومحبة اتقاء فتح الجراح، هو حزن نبيل وشفيف، لكنه مؤلم وقاس حيث لا استعادة لما كان من الممكن ألا أخسره.

ولأنني ربيعية الهوى أتطلع إلى أن ينطوي هذا ‘‘الميلانكولي‘‘ الغامض ‘‘طيّ السجل للكتب‘‘ ويأتي الشتاء الواضح ببرده وعواصفه وكنوزه من الأمطار ويا ليت الثلوج تأتي. ثم يطل الربيع ‘‘الطلق‘‘ النزق الهوائي البوهيمي السريع، كي أقطف زهرة واحدة من ‘‘شقائق النعمان‘‘، وأحيي سيدة هذه الأرض ‘‘عشتار‘‘ التي جازفت بالنزول إلى العالم السفلي لتنقذ حبيبها ‘‘تموز‘‘ وتعود به ظافرة مع ربيع الورود كلها والثمار.

عشتار

عودة الخصب للأرض

وتوسيع لشرايين القلب

واتحاد الحب بالوفاء

والظاهرة الطبيعية التي تعد بالحياة

ولا تشم فيها رائحة الرحيل.

الشوكولاتة ورهاب الأقفال

في البيوت القديمة، أيام ‘‘الزمن الجميل‘‘ في عاداته، وطقوس عيشه، وفنّه، كانت أكبر وأجمل وآنق غرفة فيها مخصصة للضيوف واسمها ‘‘الصالون‘‘ المغلق بابه، فهو النظيف دائما والمعد في كل وأيّ وقت لاستقبال الضيوف. في وسطه طاولة كبيرة نسبيا مستطيلة أو مربعة تقبع فوقها آنيتان ثمينتان تكونان غالبا من الكريستال أو الأوبالين أو الزجاج الصيني الملوّن، واحدة منهما تحتوي على ‘‘الضيافة‘‘ وهي ما يقدم للضيوف من حلوى مثل الشكولاتة والسكاكر والكارميلا، والثانية تحتوي على السجائر، قبل أن تلغى هذه العادة – في زمن لا حق ليس الجمال إحدى صفاته – وتخرج الضيفة سجائرها من حقيبتها.

حمّالة الضيافة خاصتنا كانت على شكل ثلاث زنابق من الأوبالين يضمهم حامل من المعدن المذهب، واحدة للشوكولاتة، الثانية للكراميلا، والثالثة للسكاكر أو ‘‘الملبس‘‘، ولأنني عاشقة للشوكولاتة فقد كنت أسمح لنفسي بالدخول خلسة إلى هذا المكان المغلق وأخذ ما أستطيع حمله منها بيدي الصغيرة، ولا مين حس ولا مين دري. إلى أن أتى ذلك اليوم الصعب القاسي – وكان لا بد أن يأتي – فتح باب الصالون وتهيأت أمي لتفقده والتأكد من أن كل شيء على ما يرام: لا يوجد غبار، الأشياء في أماكنها، الأرضية ملمعة، الأغطية مكوية ومنشاة، لكن الحمّالة خالية من الشوكولاتة ‘‘ع الحميد المجيد‘‘. ومن غيري يفعلها؟ لا أحد. بعد الاستجواب والاعتراف والتأنيب والعقوبة التي كنت قد اعتدت عليها أساسا، وهي الحبس في الغرفة وعدم استقبال الضيوف معها، تبدل الحال: اختفت الحمالة من الصالون، واختفت معها كنوزها، صحيح أن أبي لم يكن يحرمني من الشوكولاتة، ولكنها ليست من ذات الصنف الذي يقدم إلى الضيوف، ذاك كان شيئا آخر يشبه الأسرار التي تحتاج إلى فك طلاسمها عبر التلذذ بطعم البندقات الثلاث المغطسات بالشوكولاتة، واختفى الإحساس بالخطر والحذر في دخول الصالون الذي لم يعد ذاك المقدس.

لكنّ الهوى كان أقوى من الرضوخ للأمر الواقع، وبدأت رحلتي في البحث عن الحمّالة الجميلة ومحتواها المحبوب، لكنني كنت أصطدم بالأقفال، الخزائن التي لم تقفل يوما، أقفلت، لم يبق مكان مهم أو قليل الأهمية إلا وبحثت فيه، لكن أقفال أمي كانت بالمرصاد، بالتأكيد فهي من يعرف كيف أفكر.

فيما بعد حين أصبح لديّ بيتي الخاص، لم يكن فيه قفل واحد، نفذت العهد الذي قطعته على نفسي ألا يكون في بيتي قفل واحد، وكان كل شيء مباحا متاحا للجميع، لكنني كنت دائما أرتبك حين يأتيني ضيوف، لأنه لا يوجد صالون منفرد مغلق بابه في بيتي ‘‘الحديث‘‘، بل كان ممرا للدخول إلى غرف النوم، فقد كان عليّ أن أركض للتنظيف والتلميع ورفع الغبار، والأنكى أن أهرع إلى السوق لأشتري ‘‘الضيافة‘‘، لأنني كنت أكتشف أنني قضيت على الشوكولاتة المتاحة المباحة، ثم بعد تفكير وتدبّر لجأت إلى حل أمي: طلبت من زوجي أن يقفل على تلك المادة البنية ذات الأشكال المغرية والطعم الذي وعيت أنني لا أستطيع مقاومته، وليكن مفتاح القفل معه حصريا وأبديا، وليس في أيّ مخبأ في البيت.

حزيران أقسى الشهور

"صوت العرب من القاهرة"

كان صوته عريضا يأخذ مساحة الراديو الخشبي بالكامل ثم يتمدد ليحتل الغرفة، وملونا صعودا وهبوطا بلون الغضب والسخط، يخرج من الصندوق الخشبي كما يخرج ضبع رأسه من وراء أكمة، غاضبا أبدا، ساخطا أبدا على معظم البشرية، العرب كما العجم، العرب الرجعيين المرتبطين بعجلات الاستعمار والصهيونية، والعجم بشقه الغربي الاستعماري – حيث لم تكن مفردة الإمبريالية قد هلّت علينا بعد – وفي مطلع ذلك الصيف المشؤوم، في الخامس من حزيران المعنون ‘‘عام النكسة‘‘ من القرن الماضي، كان صاحب الصوت العريض يجعر ويجأر، ومثله يفعل مذيع حزب البعث من إذاعة دمشق، فاستبشرنا باستعادة كامل التراب الفلسطيني من النهر إلى البحر. بعد ستة أيام من القصف المدفعي الإذاعي، ومن تساقط الطائرات الإسرائيلية في الإذاعتين كما تتساقط أوراق الشجر في الخريف، كان الجولان السوري وسيناء وغزة المصريتان، والضفة الغربية الأردنية قد أصبحوا في قبضة إسرائيل، مع ذلك كانت مجرد ‘‘نكسة‘‘ في مسيرة التقدم والاشتراكية، وكانت نصرا مؤزّرا للحكام، لأن إسرائيل لم تستطع أن تسقطهم من فوق كراسيّهم، ذلك أن ما غاب عن الشعوب المتخلفة أن إسرائيل لم يكن هدفها احتلال الأراضي، بل كان إسقاط نظامي الحكم التقدميين في سوريا ومصر! ثم كان نتيجة هذا الانتصار أن تكرس حزب البعث قائدا للأمة والمجتمع، مرة وإلى الأبد.

كنا في أول الصبا، ومذاك سوف تأخذ حياتنا شكل إيقاع رتيب، حتى ولو كان صاحب اللحن، وستأخذ أحلامنا وأمانينا شكل كلمات ساقطة ستتحول إلى كليشيهات مستدامة على رصيف الهزائم المتكررة، وحيث أنه كان لا بد من إيجاد أسباب لتلك ‘‘النكسة‘‘، فقد حصر المصريون أسباب هزيمتهم في اثنين جوهريين فقال فريق منهم: كل الحق ع رياضة كرة القدم، آخرون قالوا: بل الحق يقع على أم كلثوم، فقد كانت تصلبنا كل أول شهر ساعات طوال وهي تغني حتى أول الفجر أغانيها الطويلة الناعسة المطاطة. أما نحن السوريين، ولأننا نجيد الرطانة بالحديث عن العرب والعروبة – لا يغيبنّ عن بال أحد أن دمشق قلب العروبة النابض – وانطلاقا من ‘‘مواقفنا القومية الثابتة‘‘ فقد وجدناها في التفكك والشرذمة والالتحاق بعجلات الاستعمار والصهيونية. اللبنانيون من جهتهم وبعد اجتياحات متكررة لإسرائيل لكيانهم الصغير واحتلال جنوبهم على مدى اثنين وعشرين عاما، وجدوا أن سبب هزيمتهم يعود إلى ‘‘الرحابنة‘‘، ذلك أنهم خدعونا بوطن نسجوه من الخيال، وطن طيب وعطور وطيّون وعرزال، وشبكة إيد الصبية مع الشاب في حلقة الدبكة في ساحة الضيعة، وطن الينابيع والنسائم والجمال، وطن بريء من الشرور، وإن صادف ووجدت فذلك لأن سوء تفاهم عابر بين الناس عكّر صفو الخير المقيم بينهم، وهو زائل بلا جدال، فمثلا: يكفي أن تغني فيروز ‘‘لوين رايحين‘‘ لكي يكف المهاجرون عن ضبضبة حقائبهم وسفرهم إلى المهاجر، فيما بعد، وإبّان الحرب الأهلية، كانت أغاني فيروز تلعلع من كل الضفاف المتقاتلة، وأصبحت من المسائل المتنازع عليها: فيروز لنا!

كنا في عمر اليفاعة في حرب الأيام الستة، تعرّفنا على أحياء مدينتنا مع الدفاع المدني – كانت لاتزال تلك المؤسسة المدنية قائمة – عدوا على أصابعكم: باب السباع، باب الدريب، الخالدية، البياضة. أما بابا عمرو، فقد كان قبل أن يتحول إلى حيّ هجين بين ريف مصحّر، ومدنيّ مريّف، أرض براح، يجد الرعاة مبتغاهم في حشيشه ونباتاته البرية، ونجد فيه أرضا صالحة لسيارين البرية مع أكلاتها الربيعية، آنذاك كان خارج الأمكنة المنكوبة، وسننتظر أربعا وأربعين عاما لكي يتحول هذا الحي العشوائي إلى أيقونة سوريا ورمزها الباسل. وزعنا على السكان شموعا ودفترا صغير فيه تعليمات عن كيفية التصرف أثناء الغارات، رأينا دموع الأمهات ولوعة الزوجات والأخوات والصغار والكبار على فراق رجالهم، سمعنا لهاثهم على خبر قد نكون نعرفه عن أحوال ذويهم ‘‘قالت إحداهن ونحن نحاول مواساتها: من وين بدن يرجعوا والنار من فوقن ومن تحتن‘‘

بعد أربعة عقود ونيف سوف تملأ أسماء تلك الأمكنة أركان الدنيا الأربعة، وتحفظ مواقعها، تماما مثلما يحفظها أبناء الأحياء أنفسهم، وتأخذ مساحة الشاشة الفضية كلها، وحدها بكاميرا الجوال والصورة المهتزة لشباب يركضون من فوهة البندقية أو سبطانة المدفع، أصبحت أحياء حمص القديمة مالئة الدنيا وشاغلة البشر والأمم المتحدة.

أما صاحب الصوت العريض فكان قد اختفى منذ وقت طويل، واختفت معه ملامح حقبة سياسية بكل مفرداتها، ولم يعد أحد يأبه لإذاعة: ‘‘صوت العرب من القاهرة‘‘ الذي كان – ويا للمفارقة – يبث الكراهية والبغضاء بين العرب، ويستثني نفسه، ومن سخرية الأقدار أن أول معاهدة سلام وقعت مع إسرائيل، وأول تطبيع، وأول سفارة، كانت مع عاصمة العرب القاهرة، وبقيت دمشق قلعة الصمود والتصدي، ثم صاحبة المعادلة الشهيرة م2 المقاومة والممانعة! وماذا بعد؟

‘‘البحر من ورائكم والعدو من أمامكم، وليس لكم والله إلا الصدق والصبر‘‘. فهمنا خطبتك يا طارق، ربما أننا نعيها ولأول مرة بمعانيها وليس بتفاخرها وخيلائها، من هداك الزمان لهادا الزمان ونحن نخوض حروبا لكي نهزم فيها، هذه هي المرة الأولى منذ الجلاء الفرنسي يعود العالم لكي يتعرف على الشعوب العربية والشعب السوري بصفة خاصة، ويكتشفهم من جديد، وحدنا بمواجهة العالم و…

“ما لنا غير الله” بمواجهة المؤامرة الكونية.