استرداد فردوس الإنسان المفقود

لا خلاف على الأهمية العلميّة التي يَحظى بها الفيلسوف ميرسيا إلياد، فهو يعدُّ واحدا من الوجوه اللامعة في حقل التاريخ الديني، بل هو من المبرزين في كتابة التاريخ الحديث للأديان. وهو من الباحثين القلائل المواظبين على دراسة الأساطير، كما ساهم في وضع علوم الأديان المقارنة، مُظهرًا علاقة تقارب بين مختلف الثقافات، والأوضاع التاريخيّة والنفسية.

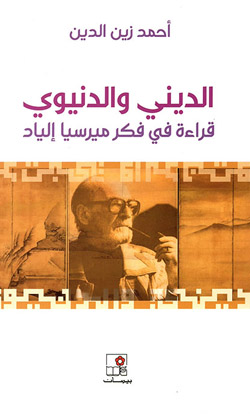

ومن ثمّ تأتي أهمية هذا الكتاب الصّادر أخيرًا للباحث أحمد زين الدين، بعنوان “الديني والدنيوي: قراءة في فكر ميرسيا إلياد” عن دار نشر بيرسان 2018. تناول المؤلف في استهلال الكتاب سيرة موجزة لحياة ميرسيا إلياد، منذ ولادته حتى وفاته، مرورًا بدراساته في الهند وأبحاثه. أما الجزء الأكبر من الكتاب فهو عبارة عن قراءة في أفكار ميرسيا إلياد من خلال الاشتباك مع كتاباته وما طرحه من أفكار ما زالت حاضرة حتى الآن. وإن كان يغلب على هذه الأطروحات التي قدمها الباحث الإيجاز، فهي أشبه بشروح مدرسية مفيدة للغاية لمن لم يحظَ بقراءة تراث إلياد.

ومن جانب ثانٍ هي بمثابة تحفيز لقراءة كتابات إلياد على تعددها، لأهمية ما جاء فيها من أطروحات، خاصّة ما هو متعلّق بالأصول والبدايات أو ما أسماه بالنماذج الأصليّة، وما طرحه حول أزمة الوجود عند الإنسان الغربي الذي وصفه بأنه دنيويّ، لغياب الدين أو احتجاب الدين عنده، وهو ما دفعه إلى القول بأن أي ثقافة هي دينيّة في جوهرها. كذلك موقفه من الحداثيين الذين تعاملوا بسخرية مع الميثولوجيا. وتأكيداته على أهمية المكان المُقدّس في التجرِبة الدينيّة، وهذا ما يقوده إلى نتيجة مهمة يقرُّ بها في حادثة تحويل القبلة في العهد النبوي.

كما يتوقف المؤلف عند الروافد الفكرية التي نهل منها إلياد، ويرجع الفضل الأول لهذه المنابع لرحلته إلى الهند التي شكّلت الخلفية الثرية لمجمل دراساته، وما أسبغته عليه من جانب رُوحي مُهمّ، إضافة إلى علاقاته بأساتذته مثل يونج الذي دافع عن الدين، ودوركايم الذي اعتبر الدين أوّل مؤسسة اجتماعية، وكيف أن كثيرًا من أفكاره كانت حصادًا لهذا التأثّر والإعجاب بأفكارهم، وإن كان في كثير من أفكاره تجاوز أساتذته بما طرحه من رؤى طوّر خلالها أفكار أساتذته. كما يرد المؤلف بعض الأفكار إلى مصادرها الأولى على نحو فكرة المقدس والمدنس والعوْد الأبدي، فالأولى من نتاجات دوركايم، والثانية من أفكار فلسفة هيراقليطس.

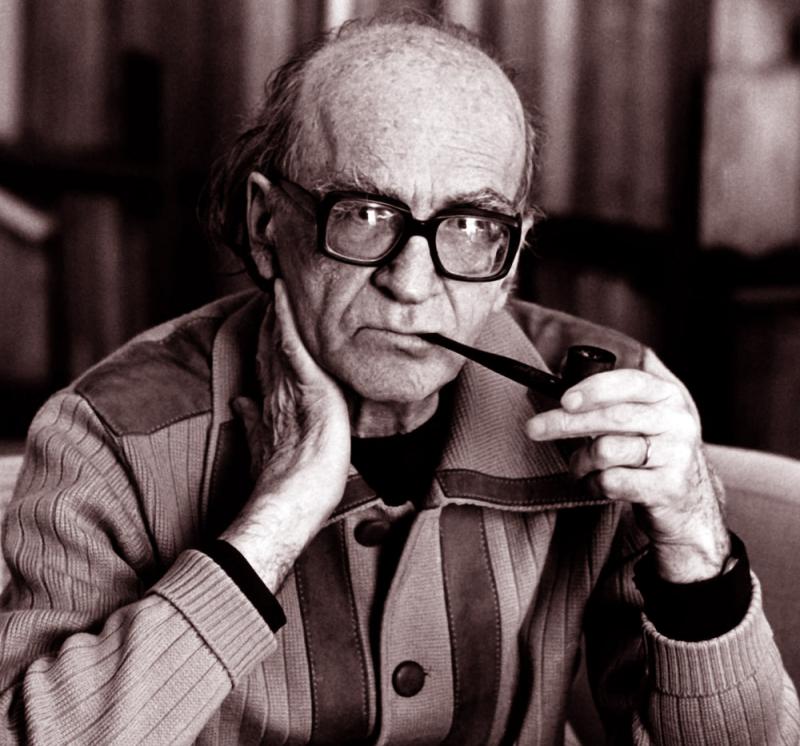

وعن سيرته يروي المؤلف أنه ولد في مدينة بوخارست عاصمة رومانيا عام 1907، عايش في طفولته آثار الحرب الكونيَّة الأولى، كما خاضَ في مراهقته مُعاناة رُوحيّة انتهتْ به في إحدى المرّات إلى إدمانه الأفيون. كما يعرف عنه أنه كان مفتونًا بعالم الطبيعة، وهو العالم الذي شكَّل الإطار الوصفي لأولى تجاربه الأدبيّة الروائيّة.

كما كان لديه شغفٌ بالفلكلور الروماني، وبالديانة المسيحية الشعبية التي يعتنقها الفلاحون البسطاء، ويمارسون طقوسها. وأدّى تعلّق إلياد باللياقة البدنيّة وشغفه بالمغامرات إلى ممارسة رياضة تسلق الجبال، والرياضات المائية.

يروي إلياد في سيرته أنه انتابته هواجس بأنّه دميم الوجه، وأقل ذكورية من سواه، وبغية تعزيز ثقته بذاته، أرغمَ نفسه على ابتلاع الحشرات، والنوم أقل من خمس ساعات تقريبًا. وفي المقابل، استغرق في دراسة العلوم الطبيعية والكيميائية وعلوم السّحر.

مسيرته العلميّة والفكريّة

في عام 1925 التحقَ إلياد بكلية الفلسفة والآداب في جامعة بوخارست، وتأثر في دراسته بنيقولا يونسكو أستاذ الفلسفة والمنطق، وهو المعروف بآرائه المتطرفة. وما إن حصل على إجازته في الفلسفة، حتى سافر إلى الهند في عام 1928، وقضى ثلاث سنوات في كلكوتا في ولاية البنغال لتحضير الدكتوراه. وكانت رحلته إحدى أثمن التجارب الروحية والفلسفيّة التي شكّلت الخلفية الثرية لمجمل دراساته وأبحاثه الدينيّة.

فكر إلياد وتجلياته في كتبه “المقدس والمدنس” و”تاريخ المعتقدات والأفكار الدينيّة” بأجزائه الثلاثة، و”المصنف في تاريخ الأديان”، و”اليوغا” و”الموسوعة الدينيّة”، و”أسطورة العوْد الأبدي” وغيرها من أعمال؛ متأثر بينابيع الذات الهندية، باطلاعه الواسع على اليوغا وفلسفات الهند وملامحها والبوذية والجنسانية والفيدا والأوبانيشاد والفلكلور والفن والأساطير الشعبيّة والطقوس.

الخطاب الأساسي الذي يشغل إلياد هو خطاب الإنسان الحديث. فقد عُرف بنزعته الإنسانية، وإشادته بالثقافات البشرية النشيطة والحيّة. وكذلك بإيمانه بقدرة الديانات على خلق الاطمئنان في نفوس المؤمنين بها، والذين ترعرعوا في أحضانها. واستطاع بهذا أن يضع إصبعه على أزمة المعنى الوجودي عند الإنسان المعاصر، لا سيما الغربي الذي تقطّعتْ سُبُل تواصله مع العالم القديم.

ويعزو إلى العقلنة التي كانت تبَنّتْهَا المجتمعات الغربية في العصر الحديث، السبب في أزمة الإنسان المعاصر، لا سيما غياب البُعد المتعالي، إذ كان من نتائجها الخروج عن الدين، أو غياب الدين عن أفق الإنسان، وما تلاه من إبطال القداسة، فتزعزعت العلاقة بين الإنسان وذاته، فاضطر إلى اختلاق أواصر بديلة.

فصار الإنسان الحالي الدنيوي يحاول وهو المستغرِق في التاريخ المدني، أن يدفن الرجل الديني الموجود على عتبات لا وعيه، والمتشرّب بالرموز والنماذج الأصليَّة. لذا فالدنيويّ عنده يعيش الأزمات الوجودية ذاتها. فالدين يُقدِّمُ حلولاً لا يمتلكها الدنيوي.

ومن هنا ينتقد إلياد الحداثيين الذين يتعاملون مع الأساطير والميثولوجيات باستخفاف، لأنها في رأيهم ناجمة عن رواسب لا عقلانية. ويدعو إلياد الإنسان المعاصر إلى الخروج من نطاق ثقافته المحدودة، إلى ثقافة كونية متكاملة بعضها منسجم مع البعض الآخر. ولا يعني هذا أنه يدعو إلى التحرر من التقنيات الحديثة وإفرازاتها، أو التخلص من الموروث الإنساني الضخم الذي راكمته هذه التقنيات، إنما السعي إلى إيجاد علائق جديدة تُخرجه من حالة السُّبات الروحي التي يغرق فيها.

الثراء الرمزيّ

كما يشدّدُ على أن الأزمة الأوروبيّة هي أزمة ثقافة إقليميّة. لذا نراه يحُثُّ الأوروبي على أن يتفاعل مع جميع ثقافات البشر، خصوصًا القوى الرُّوحيّة الشرقيّة، حتى يستطيع الغربي إيجاد توازن يحفظ صحة أبنائه النفسيّة. ويرى في الأديان نسقًا ثقافيًّا جامعًا مُتعلِّقًا بحاجة البشر الأساسيّة إلى التفاعل فيما بينهم. ويربط بين بدايات أيّ ثقافة والتجارب والمعتقدات الدينيّة. بل يرى أن بعضَ الإبداعات الثقافية كالمؤسسات الاجتماعيّة والأفكار الأخلاقيّة بل والفنيّة، تظل بعد عَلْمَنتها مُستعصيّةً على الفَهْمِ ما لم تُعْرَفْ أُرُومتها الدينيّة الأصليّة.

وفي ذات الوقت يؤكّد على الثراء الرمزيّ، والتركيب المُعقد، والفكر العَميق للقدماء. وأن أيّ مجتمعٍ لا يقومُ دونما عقيدة أو إيمان، حتى لو لم يكن ثمّة إله أو آلهة ما.

ويرى المؤلف أنَّ ميرسيا إلياد يتناول الظواهر الدينيّة في كيفيتها الخاصّة، وشروطها التاريخيّة، فكل واقع ديني هو خِبرة من نوع خاصّ ناجم عن لقاء الإنسان بالمقدّس. وبناء على هذا فهو يلقي الضوء على الوجه الرمزي والوجه الرُّوحي، والتماسك الداخليّ في كلّ ظاهرة دينيّة، من خلال المقاربة الفينومينولوجية الظاهراتية لفهم جوهرها وبُناها. كما يشير إلى أهمية المكان المُقدّس في التجربة الدينيّة. فيقول إن لتجلي المكان المقدس قيمةً كونيّةً، إذ يتكشّف العالم عند المتدين على أنه كينونة حقيقية. ويخلص إلى أن تعابير الحياة الدينيّة للإنسانيّة تشترط بالضرورة اتباع المراحل التاريخيّة الكثيرة، وأساليب الثقافة المتفاوتة.

ومن وجهة نظر إلياد لا وجود لحدث ديني محض خارج نطاق التاريخ وخارج نطاق الزمن. فمهما بلغت شمولية الظاهرة الدينيّة، لا بدّ من أن تكون مشروطة بالمكان والزمان والثقافة السائدة التي ظهرت، أو ولدت في أحضانها، ومتوافقة مع تركيبة المجتمع الزمنيّة، وأوضاعه الجغرافية والاقتصادية والاجتماعيّة التي تسود فيها.

ويرى الكثير من الباحثين أن فكرة النماذج الأصليّة هي الأساس الذي بَنى عليه إلياد نظريته عن الدين، وإن كانت القضية الأساسية التي انشغل بها فكره، هي أزمة المعنى الوجودي عند الإنسان المعاصر، لا سيما الغربي الذي يعيش انقطاع الأواصر التي كانت تربطه بالعالم القديم. فالإنسان المعاصر يعدّه إلياد دنيويّا لا تربطه بالكون أيّة عُروة، ولا يُعلّق حياته على أيّ مجالٍ ما فوق طبيعي، أي أنه سجين تاريخه، وتاريخ البشر حوله.

احتجاب الدين

يُميّزُ ميرسيا إلياد بين اتجاهيْن في تاريخ الأديان: الأوّل هو الاتجاه الهيرمينوطيقي (التأويلي)، ويمثّله هؤلاء الذين يعتقدون أنّ فهم دلالة أي ظاهرة يتم من خلال اجتهادنا واستيعابنا. والاتجاه الثاني بنيوي يحتذيه كلود ليفي شتراوس الذي لا يؤمن بفهم الظاهرة من خلال أنفسنا، وإنما من خلال ظهورها الموضوعي.

فالواجب أن نبحثَ دائمًا في أصل الظاهرة من خلال فكرة الإله المخلّص، ومن ثمّ يجب العودة دائمًا إلى الأسطورة التكوينية المركزيّة، فهي التي تُفسر في معظم الأحيان أصل الإنسان والموت والجنس والمؤسسات والقيم الأخلاقيّة. فعلى الرغم من معاملة الحداثيين للأسطورة باستخفاف إلّا أنّ الأسطورة هي الحقيقة المُطلقة عند أتباعها.

بل يؤكد في رأي مناقض لهؤلاء الحداثيين، أن الحياة الحديثة حافلة بأساطير نصف مَنسيّة، وبتجليات مُقدّسة انحدرت من مستواها الرفيع، ومنزلتها المرموقة، وبرموز تحوّلت عن خطها الأصلي. فانتزاع القداسة عند الإنسان الحديث أفضى إلى تشويه حياته الرُّوحية، ودور المؤرخ الديني أن يولّد في الإنسان الحديث إنسانًا جديدًا، يمتلك المزيد من الوجود التام والشعور بالغنى الروحي.

فالإنسان الحديث وَفْق إلياد يعيش دونما غايات نبيلة، ومن دون أهداف. لذا يحثّه على استرداد تناغمه مع الطبيعة ومع ذاته، والعودة إلى الينابيع والأصول. فهو بحاجة إلى التجدد، وإلى الخروج من زمنه التاريخي المحدود، القلِق، الكئيب والمُتشابه، واسترداد فردوسه المفقود. وإن كان يرى أن المقدس هو العقبة الأولى التي تقف أمام حرية هذا الإنسان، ولن يتحرر من أسر الخرافة إلا عندما يقتل آخر إله.

وهو ما ينتهي باللاإيمان الحقيقي الذي هو شريك العقلانية. وقد نشأت عنها ميثولوجيات حديثة تمكن الإنسان من فَهم ذاته في عالمه، على الرغم من جهود العقل العلمي لمحو فكرة الميثولوجيا. فولدت ميثة الآلة التكنولوجيا (العلم الخيالي والسوبرمان والمخلوقات الفضائية والصحون الطائرة)، كما خلقت هذه الميثة الحديثة نماذج للإنسان الجديد (المتوحش الخيّر، والنبيل البربري، وقاطع الطريق العادل، وطريقة الحياة الأميركية، والبطولات الرياضية والنجومية).

لذا يصرّ إلياد على أن جذور أزمة الإنسان المعاصر اللاديني هي دينيّة، لانعدام الشعور بمعنى الحياة، لأن الدين هو الجواب الأساسي عن السؤال: ما معنى الوجود؟ وفي سعي إلياد إلى إيجاد حلولٍ تُعين الإنسان الغربي المعاصر على تجاوز محنته الوجودية، يقترب من أفكار هوسرل. وهي أزمة مرجعها سيطرة العلوم الحديثة، والنزعة الموضوعيّة المتعلّقة بها، ودلالتها بالنسبة للوجود البشري.

فهذه العلوم ليس لديها ما تقوله في هذه الأزمة، لأن بعلميتها الصارمة تستبعد كل ما هو ذاتي. ويدعو أيضًا إلى استقلالية العلم عن الفلسفة وجميع العلوم الإنسانية. فكما يقول هوسرل “إن الرغبة في التفلسف ليست سوى رغبة في توجيه حياتنا حسب معايير العقل المتحرِّر من إسار التقليد والعادة”.

وكما يقول رينيه غينون في أزمة العالم الحديث “على الغرب أن يستعيد توازنه، إذا ما استحضر القوى الروحية الشرقية التي هو بحاجة إليها”، وهو ما يؤكد عليه إلياد بقوله “إن أيما ثقافة هي دينية في جوهرها، وكل شخص يسعى إلى معرفة ثقافة الآخرين، عليه أن يطّلع على جوانبها الدينيّة. فالتاريخ الديني المقارن يكشف عن العديد من لقاءات الإنسان مع المقدس، منذ ما قبل التاريخ حتى أيامنا هذه”.

لكن الشيء المطمئن أنّ الحداثة لم تستطع في المجتمعات العلمانية الغربية أن تلغي الحساسيات الدينية، أو أن تحجب الأديان عن الفضاءات الخاصة، إنما انبعثت مجددًا أو “أعيد تركيبها”، حسب عبارة فرنسوا لابلانتين.

فأمام ضبابية الهُويّات الفرديّة والجماعيّة، وأمام القلق والشّك، وانعدام اليقينيات التي شهدها العصر الحديث، يحاول المجال الديني استرداد موقعه، وإنجاز قسم من العمل على استعادة المعنى المفقود. وهذه الاستعادة قائمة على اتجاهيْن مختلفيْن؛ أولهما بروز ديانات توفيقيّة ومهجّنة مثل ديانة عصر الدلو في الكيبك، والعصر الجديد في الولايات الأميركية، والألفية الثالثة في البرازيل، والوثنيّة الجديدة. وثانيهما تنازع الديانات التقليدية مع تيار الحداثة الذي أَفْضى إلى تقوقعها، وإلى انبعاث العصبيات والأصوليات الدينيّة.

فمنذ القرن التاسع عشر اتفق الفلاسفة والمؤرخون ورواد علم الإناسة وعلم الاجتماع على إعادة الاعتبار للديني، إن لم يكن عمليًّا، فعلى الأقل جعله موضوعًا يستحق التفكير والتمحيص. لذا اعتبر النقد العقلاني وجود الدين إما استغلالاً واضحًا للضعف البشري، وإما ظاهرة مُبهمة عصيّة على الفهم، وأقرّ مونتسكيو بإمكانية اختزال الدين في مجرد خدعة سياسية. بيد أن كارل ماركس ارتفع بالدين إلى مستوى البنية الفوقية التي تعِد الناس بسعادة وهمية أو سعادة مؤجلة.

ولئن كان الدين عند ماركس ليس وَهْمًا بالكامل، إنما هو تعبير عن بؤس واقعي واحتجاج عليه، فإن الدين عند إلياد دائم الوجود بقدر ديمومة العالم الذي يُعبّر عنه ويحتج عليه. الغريب أن ماركس الذي يُتهم بأنه أحد المنادين الكبار بالإلحاد، حسبه بعض المفكرين الغربيين من مؤسسي الأديان الحديثة. واعتبروا الماركسية دينًا على نحو ما فعل شومبيتر حيث عنون الفصل الأول من كتابه “الرأسمالية والاشتراكية والديمقراطية” بعنوان “ماركس النبي”، باعتبار الماركسية دينًا أي نظام غايات نهائية يمنح معنى للحياة، ويقدّم دليلاً لأتباعه أو خطّة خلاص. وكأن الشيوعيّة في هذه الحالة تجمع بين الآمال الدنيويّة للخلاص اليهودي، ولاهوت الخلاص المسيحي. كما تُنصّب البروليتاريا مَسيحًا للعالم الحديث. وهذه البروليتاريا تحرّر الإنسان من الاغتراب كما يُحرّر المسيح الإنسان من الخطيئة.

لا تقف الأمثلة عند ماركس، ففرنسا أيضًا التي رفعت بعد الثورة لواء العلمانية، حاولت اجتثاث الدين، لكنها أنشأت بدلاً عنه عبادة “إله العقل”، وغدا الإله هو الآخر متعطشا إلى الدماء ويُطالب بقرابين جديدة.

وعن بنية الوعي الديني يقول المؤلف إن الوثائق الدينيّة التي تُساعد على فهم السياق الحيّ الذي تدرجت فيه الظاهرة الدينية لدى إلياد متباينة وغزيرة وغير محدودة. كما أنه لا يَستبعد أي مُستند أو وثيقة، فكل المستندات والمواد والإشارات معًا، هي إضاءات هامة على تجربة المقدس وتجلياته المختلفة. كما لا يُسقط أي إشارة أو أثر مادي يتعلق بتاريخ الأشكال الدينية، فكل أثر أدرجه في سياق الظاهرة المقدسة.

كما أن ديالكتيك المقدّس – الدنيوي هو أساس أي دين، وليس الأمر مقتصرًا على المقدس بمفرده، فكل دين يُقسّم العالم إلى أشياء وأماكن مُقدّسة، وأشياء وأماكن غير مُقدّسة. كما أن المقدس يتداخل ضمن الوجود الإنساني مُعينًا إلإنسان على تموضعه في الكون. ومن ثمّ فلا يتصوّر إلياد أنّ بمقدور الحياة الإنسانيّة، مهما أُغرقت في القدم أن تتخلّى عن الشعور الديني.

فالإنسان المتدين القديم، هو على الضدّ من الإنسان المعاصر، لم يفقد أواصره مع العالم المعيش. وإذا كان الإنسان الحديث يعتقد أن التاريخ قد كوّنه، فإن الإنسان القديم يُعلن أنه جاء إلى العالم نتيجة أحداث أسطورية. فالمقدّس يؤسّس لعالم، وهو في نظر المتدين يُعادل القدرة. كما أنه واحد في مبدأ وجوده، لكنه متعدٍ في أشكال انوجاده أو ضروبه.

روافد النظرية

تتعدد الروافد التي شكّلت نظرية ميرسيا إلياد، وأوّل هذه الروافد يعود إلى مناهج التحليل النفسي المُستقى من فرويد ثم يونج، ثم تأثير دوركايم أستاذه، وثالثًّا الهيروفانيا (أي التجلّي المقدس) والتي اقتبسها ميرسيا من اللاهوت المسيحي، وإن كان أعاد صياغتها مصطلحًا رئيسيًّا وعروة وثقى لبناء نظريته التي أتاحت له مقاربة موضوع الظاهرة الدينيّة، وتحديد مسارها. فالتجلي بصورة مبسطة هو أي شيء يبيّن المقدس (حجر، شجرة، كائن فوق طبيعي.. إلخ) .

بالنسبة إلى الرافد الأول اعتبر فرويد أن الاعتقاد الدينيّ وجه من أوجه التطوّر النفسيّ للكائن البشري. وبعبارة أخرى أن الدين وهْمٌ يشبه الحُلم والهذيان والعُصاب الاستحواذي، وهو الطريق الذي يهرب به الشخص الباقي من الطفولة ومن الواقع المؤلم، ليدافع عن ذاته، ويتعلق بخيال جبروت سحري فيحمي نفسه من القلق.

جهود التحليل النفسي مع الفوارق بين رؤية فرويد الرافضة للدين، حيث يراه ظاهرة مرضية، ورؤية يونج الذي يدافع عن الدين وضرورته كحاجة اجتماعية، ويراه ظاهرة شافية، كانت جميعها كفيلة بأن تساعد إلياد في رؤيته، حيث أولى أهمية قصوى لهذه الفتحة التي سمح بها علم نفس البواطن، وأشاد بفرويد واعتبره “رجل التحوّلات”، كما وقف عند مفاهيم فرويد السيكولوجية مثل “غبطة الأصل”؛ أي بدايات الكائن البشري، وإمكان إحياء حوادث مرضيّة من الطفولة بواسطة التذكّر والعودة إلى الخلف.

لذا يفترض إلياد أن الحنين إلى الأصول (وهو عنوان أحد كتبه) الذي يظهر في العديد من الأديان، يُعبّر عن رغبة في العودة إلى الفردوس المفقود. فالسلوك الديني لا يعود إلى استذكار الوقائع الماضية فحسب، وإنما الانتساب إليها. وتسمى هذه الظاهرة العود الأبدي. كما لا ننسى أن يونج الذي يعتبره البعض أستاذًا لإلياد يُكِنُّ تقديرًا كبيرًا للدين، فكما يقول “ينتج عن حضور الدين في كل إنسان تغيير عميق، وبه يتعلّق توازن الحالة النفسية”.

وعن الرافد الدوركايمي، فقد استفاد إلياد من بعض مقاربات دوركايم، خاصّة ما هو متعلِّق بالتمييز بين المُقدس والمُدنس، إضافة إلى أن دوركايم يعترف بمركزية الظواهر الدينيّة، حيث أن معظم المؤسسات الاجتماعية نشأت من الدين، بل الدين عنده هو أوّل مؤسسة اجتماعيّة. كما أن بالدين يعرف المجتمع الإنساني نفسه ويتعرف على العالم، بل ويذهب أبعد حيث يقول “لا وجود لأي مجتمع لا يعيش دون عقيدة أو إيمان ما”.

وأشار دوركايم إلى أن النقابات الحرفيّة عند الرومان لم تكن جماعات مهنية فحسب، بل معاهد دينيّة، لكل منها إلهه وطريقة عبادته وطقوسه وأحيانًا معبده. حتى أنه يرى أن كل مجتمع يصنع دينه الخاص، فلا يمكن للمجتمع أنْ يحيا دون هذه السُّلطة الرمزيّة. كما أنه على يقين من أن المجتمع الحديث القائم على الذكاء العملي للعلاقات الإنسانية، قد يبتكر في الأمد البعيد دينه المدني الخاص القادر عل ترسيخ هويته الاجتماعية، وضمان التزام المواطن بالفضائل المدنية. كما أن فكرة المُقدس ساعدت على حُسن سير الآلة الاجتماعية وصيانتها.

ومع إقرار دوركايم بالدور الأساسي الذي لعبه الدين في قيام المجتمعات الغابرة، ورسوخ قدمه فيها، فإنه في الوقت ذاته يعوّل على تجاوز المجتمعات الحديثة للدين كواقعة بدائية، ويحثّ على فسح المجال أكثر فأكثر أمام الأشكال الاجتماعيّة الجديدة التي ولّدها.

كما يرفض أن يختزل الدين في مجرد مسألة رأي، أو مسألة عقيدة. ولا ننسى أنه يقرن الدين بالقانون والأخلاق، ويجعله واحدة من المؤسسات الكبرى، التي تضبط السلوكيات الاجتماعية، وإلياد يعتبرُ الدين النواة التأسيسيّة لكلّ كيان اجتماعيّ ثابت، الذي بدونه لن يكون ذلك الكيان سوى ركام غير مُنظّمٍ من الأفراد أو المجموعات الصغيرة.

العوْد الأبدي

يرى المؤلف أن نظرية العود الأبدي، أي التكرار الضروري واللانهائي للدورة الحياتية لكل الأشياء، مستوحاة من فلسفة هيراقليطس، وقد تبناها أيضًا نيتشه، ومن ثم ميرسيا إلياد.

النظرية تؤمن بانبثاق مُتجدّد أبدًا لعالم آخر يُولد من الاحتراق الكوني، بعد أن يكون الاحتراق قد أفنى كل شيء. الغريب أن إلياد ينسب هذه النظرية إلى أفلاطون أكثر منها إلى هيراقليطس. كما يؤكد إلياد في مقدمة الكتاب، أن كتابه ليس بحثًا في مفهوم العود الأبدي الذي عرف به فريدريك نيتشه، بل هو متابعة لأيديولوجيا قديمة عن تكرار الطقوس.

وعند الرجوع إلى “طيماوس” المحاورة التي طرح فيها أفلاطون رؤيته الشاملة في الكون والوجود يثبت الفيلسوف اليوناني أن الكون مصنوع بشكل دائري، وأنّ لكل واحدٍ من الكواكب السبعة حركته وتأثيره على العالم السفلي. وما إن تتحقّقَ الدورات المختلِفة لتلك الكواكب، وتصل إلى تمامها في الزمن عينه، حتى تعود إلى نقطة انطلاقها الأولى في دورة كونيّةٍ كاملةٍ.

ويشير إلياد إلى أن أفلاطون اقتبس تلك الرؤى من عدة مصادر؛ أهمّها المعتقدات الهندوسيّة التي كانت شائعة في العالم الإغريقي – اللاتيني، خصوصًا ما يتعلّقُ منها بالبدايات الفردوسية. كما يأخذ إلياد على هيجل الذي يقول بأن التاريخ حرٌّ وجديد دائمًا ولا يتكرّر، أنّه يغفل عن أنه يجري وَفْقًا لخطط رسمتها العناية وأن له نموذجًا (مثلا أعلى) في جدليّة الرُّوح نفسها. وفي وجه هذا التاريخ الذي لا يتكرر، يضع هيجل الطبيعة حيث تعيد الأشياء إنتاج نفسها إلى ما لا نهاية.

أما الأسطورة المجال الأبرز لدراسات إلياد، فيُعرِّفُها بأنها “واقعة ثقافية بالغة التعقيد، يمكننا أن نباشرها ونفسّرها من منظورات مُتعدّدة يكمل بعضها بعضًا”. كما يُحدّد لها وظيفة أساسية تتمثل في الكشف عن نماذج مثالية لجميع الطقوس، وجميع أوجه النشاط البشري المحمّلة بالمعنى، كالغذاء والزواج والعمل.

أي أن الأسطورة تُقنِّنُ عمل البدائي، وتسبغ على أعماله وتصرفاته الصّفة الشرعيّة لتُقبل من الجماعة، عبر احتذائه أصولها. وتتيح له الانتقال من زمنه المُتجانس العادي إلى زمن مُقدّس. ويرى إلياد أن الأسطورة أبعد من أن تكون تلبيةً لفضول علمي، بل هي حكاية تُعيد الحياة إلى حقيقة أصليّة، وتستجيب لحاجات دينيّة عميقة، وتطلعات أخلاقيّة، وواجبات وأوامر على المستوى الاجتماعي، بل وحتى مُتطلبات عملية. ودور الأسطورة الأصل، هو أن تفسّر لنا كيف وصلنا إلى الوضع الرّاهن، وأصبحت الأمور على ما هي عليه.

وإن كانت الأسطورة لا تُنقَل إلى البدائي إلا عبر وسيطٍ يروي أحداثها، أو يُشرّع لتقاليدها، ثمّ لا يلبث أن تتطوّر مهمته فيمهد لظهور الكهنوت، وهو تطوّر ضروري في كل المجتمعات بيد أن تحكّم هذا الوسيط في قواعد التجربة الدينيّة وتقنينها يؤدّي إلى إضعاف بريق الرَّمز الأصليّ الذي تنبعث منه ظاهرة المُقدس.

في حين أن الطقوسيّة عند إلياد أولا لا تنفصل عن الرمزية الأصلية، وهي شكل وحيد لإقامة المقدس في الواقعي، فالمتدين البدائي لا يتأمل موضوعه تأملاً عقليًّا، أو مجردًا بل يعايشه وجوديا عبر تكرار شعائري؛ أي بمدمج الصعيد الميتافيزيقي في الصعيد الحياتي. كما أن الفعل الديني أيضًا ليس حقيقًّا إذا لم يكرر “نموذجه الأصلي” الرمز الأساسي بواسطة الشعيرة.

ومن الفروق التي يُقرها إلياد بين الإنسان المعاصر وتحديدًا اللامتدين (كما يصفه)، وبين الإنسان البدائي الديني، أن البدائي يمنح علاقاته وارتباطاته، وأيضًا حاجاته العضوية والفيزيولوجية أبعادًا دينيّة. في حين أن الجسد لدى اللامتدين يبدو له معيار كينونته، ومن أخصّ خصوصياته. أما المتدين فلا يُدركه إلّا كموقع أسطوري مؤهّل. كما يقرُّ إلياد بأن الرموز ليست علامات تعسفيّة، مُعلّقة في الفراغ، أو حتى حرتقات صبيانية يتصف بها عادة المنطق البدائي. فالدينيّ بدائيًّا كان أمّ متدمينًا يُفكّر بواسطة الرموز . وبالمثل فإن كل الرمزيات السماوية والأرضية والنباتية والشمسية والمكانية والزمانية لا تُفهم إلا كأنساق ذات معنى، وتدبرها يتم عبر منطق رمزي.

وهناك مَن يتفق مع ما يذهب إليه إلياد، فيقول إن الدين الحيّ يحتفظ ببعض الرموز التي تتصل في الأصل ببعض الطقوس والعقائد الإحيائيّة، كما يقول المستشرق جب مثلاً. وأخيرًا من الرموز التي استفاض في تحليلها ميرسيا إلياد: الرمزيات المائية والشمسية والقمرية والسماوية والحجرية.

كما لا يفوت المؤلف الحديث عن البنيات الأوليّة ذات الترسبات الميثولوجية التي ارتكزت عليها الأديان القديمة، ولم تُستثن منها الأديان التوحيدية الأحدث ظهورًا والتي استصلحت الاقتصاد الرُّوحي، وعملت على إعطائه بُعدًا مسكونيًّا عالميًّا. وأضفت على الإله الوحيد المتعالي هيبة تليق بنفوذه المطلق على الكون وسعة علمه وجبروته. وهذا ما ذكره في كتابه العمدة “تاريخ المعتقدات والأفكار الدينية”.

ويبدأ باليهودية ثم المسيحيّة ثم الإسلام ويطبق على الأخير نظريته أو منهجه المتوافق مع السيناريو الأسطوري، للمنقذين المثاليين بالرجوع إلى السيرة النبوية التي قدّمتْ مادة ميثولوجية ثريّة بالروايات التخييليّة. ويقرُّ إلياد بأن النبي محمد (صلى الله عليه وسلم) هو الوحيد بين كلِّ مُؤسسي الأديان العالميّة الذي تُعرف سيرته الذاتيّة في خطوطها الكبرى. ويرجع هذا إلى توفر معلومات تاريخيّة حول حياته والتجارب الدينيّة التي أَسهمت في إلهامه النبويّ.

كما يستبعد أن تكون ديانة العرب المركزية قبل الإسلام تغيّرت بتأثيرات يهودية – مسيحية. أما عروج النبي إلى السماء فيرده إلياد إلى توافقه مع ما سبق من نماذج نبويّة من قبل مثل: موسى ودانيا ومينوسش ماني ورسل آخرين صعدوا إلى السماء والتقوا بربهم. كما أنّ وحدانية الإسلام كما صيغت في القرآن، تمثّل التعبير الأكثر نقاءً للتوحيد المطلق. فالله هو إله وحيد كُلّي العلم وكُلّي القدرة، خالق السموات والأرض وخالق الإنسان. ومبرِّر إلياد لعدم نشأة كهنوتية في الإسلام أن العبادة يمكن أن تتمّ في أي مكان على وجه الأرض.

وعن انتقال القِبْلة من بيت المقدس إلى مكّةَ، التي تحوي في رأي إلياد معبدًا أكثر قدمًا من معبد أورشليم القدس، أفرز نتائج دينية وسياسية حاسمة. إذ انفصل الرسول عن اليهودية والمسيحية، وقُدّر للإسلام أن يحلّ محلهما بعد عجزهما عن المحافظة على نقائهما الأصلي الأولي.

وينتهي إلياد إلى أن تاريخ الأديان وتاريخ العلم، لم يعرفا مثالاً يُمكن مقارنته بمشروع محمد، فغزوة مكة وإقامة دولة ثيوقراطية، تُثبتان أن العبقرية السياسيّة للرسول لم تكن أقل من عبقريته الدينيّة.