رواية المغامرة الوجودية "المسيح الأندلسي" رواية تيسير خلف

* «التاريخ هو رواية ما كان، بينما الرواية هي تاريخ ما كان يمكن أن يكون» (الأخوان فونكور)

* «إن كل الروايات تاريخية بمعنى من المعاني، فللرواية علاقة خاصة بالتاريخ تُميّزها عن بقية الأجناس الأدبية، وشخصياتها فاعلة في واقع تاريخي بعينه يشكّلها وتتفاعل معا» (رضوى عاشور)

ما زالت المدوّنة التاريخيّة هي الملاذ الآمن للكثير من الروائيين، يعودون إليها بين الفينة والأخرى؛ لاستحضار أحداث التاريخ الناصع، ببطولاته وأمجاده أو حتى التاريخ المجهول والمخفي، لتسليط الضوء عليه ووضعه في بؤرة المركز، أو لاستحضار شخصياتها التي لعبت دورًا مهمًا، أو تلك التي أهملها المؤرخون رغم ما قامت به من أدوار بارزة وقتذاك، وفي المقابل ما زالت المدوّنة التاريخيّة خصبة تلبّي نداء مَن يلجأ إليها، ففيها الكثير من الحكايات المشوّقة التي تتسم بطابع غرائبي أو عجائبي، وفيها أيضًا ما يصلح لأن يكون عبرة لواقعنا، وخارطة طريق آمنة تُصحّح مَسارنا، وتنتشلنا من السقوط في براثن الماضي، وهذا لمن يعقل، فالحذر كل الحذر من تكرار الماضي، فكما يقول ماركس إن “التاريخ يعيد نفسه في المرة الأولى كمأساة، وفي المرة الثانية كمهزلة”.

التاريخ حافل بحكايات عن شخصيات وأحداث وصراعات لحقب ملتهبة لكن السؤال: لماذا يلجأ الروائي لهذه الحقبة دون غيرها؟ بمعنى آخر، ما الأسباب الخفيّة وراء هذا الاختيار سواء الحقبة أو الشخصية؟ وكذلك: كيف يستحضر الكاتب التاريخ؟ وما نسبة الحقيقي والمتخيّل في ما يرويه، خاصّة إذا أخذنا في الاعتبار أن كلمة رواية وبما يحيله معناها إلى التخييل؟ وهل كل ما يستوحى من التاريخ يمكن أن يُدرج ضمن المرويات التاريخيّة؟ وهو ما يقودنا إلى التساؤل المهمّ حول مصداقية مفهوم الرواية التاريخيّة الذي يُعرِّفها بكل بساطة جوناثان فيلد بأنها هي “تلك التي تُقدّم تاريخًا وأشخاصًا وأحداثًا يمكن التعرض لهم”. هل هذا المفهوم يكفي لكي نصف أيّ رواية تستعين بأحد عناصر التاريخ بأنها رواية تاريخية؟ وما المعيار الذي يحدّ من دخول المدونات التاريخيّة أو كتب الحوليات وغيرها من الدخول تحت دائرة النوع، وهو ما يفتح القوس على أسئلة كثيرة يمكن أن تثار حول هذه العلاقة الإشكاليّة على نحو: ما الذي يجعلنا نلصق عبارة رواية تاريخية على نص ما؟ ما حدود التخييل وما حدود المرجعي؟ ما طبيعة تدخل الروائي في ما يروي؟

وتحت دائرة السؤال عن العلاقة بين المؤرخ والروائي، تكمُن أسئلة كثيرة من نوعية ما الدافع إلى لجوء الكتاب إلى الرواية التاريخية في ظل شيوع الكتابات التاريخية التي تعتني بأحداث التاريخ ووقائعه؟ هل الكتابة التاريخية الصرفة تختلف عن الكتابة الروائية لذات الفترة وتلك الأحداث؟ بمعنى آخر ما المساحة التي يمنحها التخييل للروائي، ولا تمنح للمؤرخ؟ بصفة عامّة الفرق شاسع بين كاتب يلجأ إلى التاريخ ويستعير منه أحد عناصره (أحداثه أو شخصياته)، ويعيد تشكيل هذه الوقائع وفقًا لرؤية جديدة، وآخر يستحضر التاريخ دون أن يُضفي عليه بصمته. ومن ثمّ يبقى التاريخ الفخّ الذي يميّز بين روائي وآخر. بين روائي حقيقي لديه القدرة على إعادة إنتاج التاريخ حتى ولو عناصره حاضرة، عبر رؤيته الخاصّة التي يضفيها لما يستدعيه، فلا يبقى من التاريخ إلا العناصر الأساسيّة، وبين روائي آخر لا يتبع نفسه، يستحضر التاريخ وكأنه يقتطعه من كتب الحوليات والمدونات دون أن يعمل معوله فيه.

الرواية باعتبارها خطابا مضادا

ربما كان مصطلح “التخييل التاريخي” هو الحل الأمثل لعمل صيغة ائتلافية تجمع بين الأدبي والعلمي، فهو يعطي رحابة لدخول الكثير من الكتابات تحت إطار النوع، بل بمثابة الحل الأمثل لتجاوز فخ الانعكاس الآلي للتاريخ، في ضوء هذا لم يعد لمفهوم الرواية التاريخيّة كما هو عند السير والتر سكوت (1771 – 1832) التي تستدعي زمنًا تاريخيًّا بكل ألوانه الحالمة الزاهيّة أيّ وجود أو حتى قيمة تذكر؛ فمعظم الخطابات السّردية انتهجت لنفسها طرائق سرديّة جديدة، جعلتها تراوح بين الماضي والحاضر، ومهما تقنّع الراوي بقناع التاريخ إلا أن الحقيقة التي يعيها الكل أن الحاضر غير غائب، بل هو الدافع من وراء استدعاء الماضي، وبقدر التحولات التي أصابت مفهوم الرواية التاريخيّة، لكن التحوّل الأهم والخطير ماثل في أنها لم تعد مجرد مرآة الحقيقة، وإنما صارت بمثابة خطابات مضادّة، أو كما تقول هتشون – في مجال حديثها عن رواية ما بعد الحداثة – “الرواية التاريخيّة ليست مرآة الحقيقة، وليست إعادة بناء لها، إنها لا تقوم بذلك، هي تُقدِّم خطابات أخرى، من خلالها نستطيع أن نبني صوراً أخرى لهذه الحقيقة”. وبهذا تكون الرواية التاريخية انقطعت عن وظيفتها التوثيقية والوصفية وأصبحت تؤدي وظيفة جمالية ورمزية، ومن ثمّ تجاوز دور الراوي المؤرخ ولم يعد سرده يحيل إلى حقائق الماضي أو يقرّرها أو حتى يروّج لها، إنما يستوحيها بوصفها ركائز مفسّرة لأحداثه، وهو من نتاج العلاقة المتفاعلة بين السرد المعزَّز بالخيال والتاريخ المدعّم بالوثائق.

السؤال الأكثر رهانية لماذا يستدعي الكاتب أحداث الماضي، والتنكيل بالمسلمين وطردهم من موطنهم الأصلي والعمل على تجريدهم من هويتهم، والحاضر ماثل أمامه، ووقائع ما يحدث لشعب غزة الأعزال تجرى أمام العالم أجمع تحتاج إلى ألف مروية ومروية تسجل ما يحدث لتكون وثيقة إدانة ليس للمحتل الصهيوني البغيض، بل إدانة للبشرية جمعاء لتخاذلها ووقوفها موقف المتفرج؟ أيّهما أجدى الواقع الآني بكل ما يحمله من صورة بغيضة تكشف هواننا وتخاذلنا وتبرز “عُنف الماضي” أم اللجوء إلى الماضي بكل إشكالياته وصراعاته؟ في ظني – وربما أنا وحدي – أن الراوي بقدر ما ابتعد عن وقائع الحاضر وما يحدث من إبادة جماعية، ومحو للهوية، لجأ إلى الماضي ليستعيد صورة لا تقل هي الأخرى مأساة عن تلك التي تحدُث أمام عيوننا، فهو لم يبعد ولم يهرب عنه، وإنما الحاضر كان نصب عينيه، فقط ذهب إلى الماضي ليقول إن الحاضر الذي نراه بأعيننا لم يختلف عمّا حدث في الماضي، فكلا الشعبين (الأندلس في الماضي، والفلسطيني في الحاضر) تعرضا إلى الإبادة الجماعيّة والتهجير القسري، ومحو الهوية المتعمّد والمتقن والمقنّن في الوقت ذاته، ومَن مارس عليهما العُنف هو الأيديولوجيا الدينيّة المُتعصبة على اختلاف مرجعيتها، مسيحية أو صهيونية؛ فالشعبان واقع عليهما الفعل الإجرامي غير المبرّر والمفروض في كافة الأعراف والأديان، الفارق بين الماضي والحاضر، أن الشعب في الحاضر رغم اشتداد البطش والتفنُّن في القتل والدمار، والإبادة لم يستسلم ولم يرضخ لوسائل الإمحاء وتهويد الأرض، وما زال متمسكًا بأرضه وهويته، رغم ما يلقاه من عُنف مُفرط حدّ الإجرام، وهو الدرس الذي يمرّره الراوي (ومؤلفه الضمني) باستدعاء الماضي، وكأنه رسالة ضمنيّة تحذيرية، وفي ذات الوقت تُقدّم دروسًا في المقاومة والتمسّك بالهُوية والتشبّث بالأرض، وإلا ستكون العاقبة كما حدثَ لمسلمي الأندلس، تضيع الأرض، ويحدث الشتات على نحو ما تريد الصهيونيّة بطرد أصحاب الأرض وتهويدها.

رواية التجربة الإنسانية

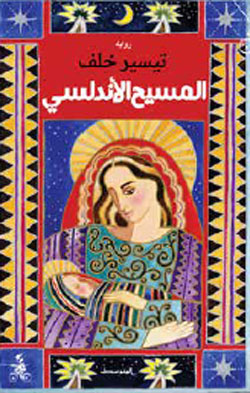

علاقة الروائي السُّوري – الفلسطيني تيسير خلف بالتراث علاقة وطيدة سواء بصفته البحثيّة، وهو ما أكدته دراساته الرصينة المنهمكة في التراث العربيّ والبحث في مدونته عن المخفيّ والنادر، على نحو أعماله: “صورة الجولان في التراث الجغرافي العربي – الإسلامي”، و”الرواية السريانية للفتوحات الإسلامية، ونشأة المسرح في بلاد الشام: من هشاشة القانون إلى فتاوى التحريم، 1847-1917: وثائق ومعارك”، و”سيرة الأجواق المسرحيّة العربيّة في القرن التاسع عشر: مذكرات الممثلين عمر وصفي ومريم سماط”، أو باستعارة أحداثه في كتابة أعماله الروائية على نحو رواياته السابقة مثل “مذبحة الفلاسفة” (2016) و“ملك اللصوص: لفائف أيونوس السوري” الصادرة عن منشورات المتوسط – إيطاليا (2022)، ومن ثمّ ليس عجيبًا أن تنتمي روايته الجديدة إلى التاريخ، حتى ولو كانت عينه على الحاضر الآني، في روايته الجديدة “المسيح الأندلسي” (منشورات المتوسط، ميلانو، 2024) يحضر التاريخ بصورة باذخة، ولا يقتصر الأمر على منطقة واحدة، فعلى الرغم من تركيزه على حقبة تاريخيّة بعينها وهي الفترة التي انهزم فيها المسلمون في الأندلس، وما أعقبها من طرد ومحاكم تفتيش، إلا أنها جاءت عبر فضاءات جغرافية متنوّعة وثقافات مختلفة.

في مقالة سابقة لي https://www.aljadeedmagazine.com/مملكة-العبيد-السوريين-في-صقليّة عن إحدى روايات تيسير خلف التاريخيّة وتحديدًا رواية “ملك اللصوص” (2022) استعنت برأي فرجيينا وولف (1882 – 1941) المنتقد للرواية التاريخيّة باعتبارها «تفتقد إلى الابتكار، وتركز على الأشياء التافهة، وغير الأساسية، بينما كان يجب أن تركّز على إشكاليّة التجربة الإنسانيّة والمعرفة“، ومع اتفاقي مع رأي فيرجيينا وولف في بعضه، وتحديدًا التركيز على التجربة الإنسانيّة، لكن في ظني أن روايتي خلف السابقة والجديدة تقتربان من التجربة الإنسانية الكونية، ولا تقصرها على تجربة خاصّة، وإنما دائمًا روايته تحمل همًّا عامًا، همًّا يتجاوز حدود الشخصيات التي تتناولها الرواية إلى هَمِّ الجماعة التي تنتمي إليها هذه الشخصيات، ومدى قدرة هذه الشخصيات من الابتعاد عن ذواتها، إلى الانغماس في التجربة الجماعيّة، وهو ما ينطبق على الرواية الجديدة المعنونة بـ”المسيح الأندلسي” (دار المتوسط، ميلانو، إيطاليا، 2024) فالعنوان نفسه يشي بهذه التجربة الإنسانيّة العامّة، فالعنوان يستدعي تجربة آلام المسيح عيه السلام، والتضحيّة بنفسه فداءً للبشرية والإنسانيّة.

لا يسرد عيسى بن محمد (البطل) آلامه وآلام أُمّه فقط، وإنما يحمل على عاتقه آلام جميع مسلمي الأندلس، الذين وقعوا تحت مقصلة محاكم التفتيش، ومن ثمّ فبقدر ما يستعرض معاناته الشخصية، إلا أنه لا يقبع أسيرًا لتجربته الذاتيّة، ويجتر آلام الفَقْد والحزن على أُمّه وما تعرّضت له من مِحَن ومآس، أو حتى يتلوّى حُزنًا وألمًا لشعوره بفَقْد أبيه وهو صغير وإحساسه باليتم، فهذا ليس هدفه من الأساس، وإنما هدفه الرئيسي هو وضع مآسي المسلمين في الأندلس تحت المجهر، وتسليط الضوء على العُنف الديني والعنصرية المقيتة كما تجلّت في أبشع صورها في عذابات محاكم التفتيش أو “ديوان الإيمان” (كما كان يُطلق عليها)، في مقابل سماحة الإسلام على الجانب الموازي حيث عاشت الطوائف المختلفة دينيّا وعرقيًّا ولغة تحت مظلته بحرية وسلام تمارس شعائرها الدينية بكل حرية ودون تقييد أو مصادرة أو إرهاب، على عكس ما حدث للمسلمين بعدما انتصر المسيحيون على المسلمين فقاموا، بتخيير المسلمين بين التنصير أو الطرد، ومَن رَفَضَ تمّ التنكيل به بأقصى صُورة، وأبشع شكل.

تبدأ الرواية الجديدة من فضاء جغرافي مُلتهب، ومفعم بالذكريات الحزينة، حيث عاش أفراده حقبة تاريخيّة داميّة، وحافلة بالأحداث والفتن، ثمّ تنتقل إلى فضاءات جغرافيّة مُتعدّدة، إذْ تأخذ شكل النص الرحليّ، فالرابط المشترك بين هذه الفضاءات ليس تواجد الأشخاص فقط أو انتماؤهم إليه بالمواطنة، وإنما عبر الصّراعات والفتن والخيانات بكافة درجاتها. تبدأ الرواية بداية تشويقيّة أو ذات طابع إثارة، حيث يضعنا الراوي أمام جملة الرواية الأساسيّة التي تضع الرواية والأحداث في بؤرة الحدث والصراع معًا، فيقول: “كان يمكنني أن أعيش حياتي كلّها كرجل إسباني كاثوليكي صالح، بلسان قشتالي، يُدعى خيسوس غونثالث، لولا بضع كلمات أوصت أمّي، وهي تودِّع الحياة، بأن يخبرني خالي بابلو باييخو بها حين يرى أنني بتُّ أهلاً لذلك. تلك الكلمات هي: أنتَ عربي مسلم، واسمكَ عيسى بن محمّد” (الرواية: ص 13).

مثلما كانت هذه الكلمات التي تعد بمثابة سؤال القارئ للرواية، الذي يضع استنتاجات كثيرة حول ما سيتطلبه السّر مِن بحث عن حقيقته، وماذا سيفعل المروي له السرّ للتأكد من مصداقية السر، على المقابل كانت بمثابة آلية تغيير لمصير شخصية البطل في الرواية، فكما تنبّأ خاله «ستعاني يا صغيري، ستعاني طيلة حياتك بسبب تلك الوصية الحمقاء» (ص: 89)؛ إذْ تنقلب حياته رأسًا على عقب بعد سماعه هذه الجملة، وهو ما عبّر عنه الراوي الأنا العائد على خيسوس أو عيسى بن محمد كما سيتضح فيما بعد قائلاً مظهرًا حالة الحيرة والارتباك التي أحدثتها هذه الكلمات: “يا لقوة الكلمات! كيف يمكنها أن تنقلك من أمة إلى أمة أخرى… من لغة كنت تستمتع بوقع حروفها وهي تداعب رأس لسانك، إلى لغة أخرى تصدر من جوف حلقك، فتغدو بين ليلة وضحاها لغة أحلامك… من دين نشأت وترعرعت على حب كتبه وقديسيه وشهدائه، إلى دين آخر، يرى في تلك الكتب والقديسين والشهداء محض أوهام وضلالات زائفة” (الرواية: 13).

السّر والمصير

لم يكن هذا السّر بمثابة قلب لحياة خيسوس على المستوى الاجتماعي والديني فقط، بل كان بمثابة خلخلة للمفاهيم والمعتقدات التي تربّى ونشأ عليها، أو بمعنى آخر تفكيك للمزاعم والضلالات التي تمّ حشوه بها في صغره، ومن ثمّ في رحلة بحث السارد (عيسى بن محمد الأندلسي) عن قاتل أمه والمتسبّب في التعذيب لها، وتشريد الأسرة، إلى أصقاع مختلفة، يتكشف لنا تاريخ من الاضطهاد الذي تعرّض له مسلمو الأندلس، بعد أن استولى النصارى على مقاليد الحكم، كما تكشف لنا رحلة البحث والتقصي عن الصراع الديني – الديني، بين المسيحين والمسلمين من جهة، وبين المسلمين والمسلمين من جهة أخرى ممثلاً في الجماعات والفرق الدينية، وما واجهه المسلمون من صور التنكيل بهم، ومحاولة محو هويتهم الإسلاميّة، إلى جانب كشفه ما قام به رجال الدين (المسلمون والمسيحيون على السواء) من تزييف للحقائق، وإخفاء للكتب المقدّسة، حتى يظل العامّة على عميانهم في ما يروّجون. ونظرًا لطبيعة الرحلة وما يتخللها مِن كشف لهذه الأكاذيب والبحث عن الحقائق، يكتنفها الكثير من المغامرات والمخاطر، ومن ثمّ نرى الرواية تسير في إطار أقرب إلى البوليسي المحتدم بالمفاجآت (السارة وغير السارة) غير المتوقعة.

على مستوى البنية الزمنية تتطرق الراوية إلى مرحلة عصيبة وبالغة الخطورة في التاريخ الإسلامي، وأيضًا على الصعيد الإنساني، وإن كانت ليست الرواية الوحيدة التي تناولت نفس الموضوع؛ إذ اطردت مرويات متعدّدة ناقشت جرائم محاكم التفتيش التي تعرّض لها مسلمو الأندلس بعد سقوط الأندلس في أيدي النصارى، أو ما عرفوا بـ“الموريسكيين”، وما شهدوه من تنكيل وصل إلى حد المذابح والقتل والتشريد، وهي المحاولات التي كان غرضها إرغام المسلمين إما على التنصير، أو الطرد من موطنهم الأصلي، ومع الأسف شارك في هذه الحملات بعض المسلمين. وقد كشفت الأحداث العصيبة التي مرّ بها المسلمون عن صورة من صور التعصُّب الدينيّ المسيحي المقيت، وقدمت وجهًا استبداديًّا للمسيحيّة، إذْ وصل الغل والحقد بأنصارها على المسلمين (أو الدين الإسلامي) إلى ترويع الملايين منهم، مما اضطرهم إلى خياريْن لا ثالث لهما، إما التنصير خشية على أرواحهم وأرواح ذويهم، ومن رفض التنصير، لم يكن أمامه خيار آخر، فقد دفع ثمن رفضه الكثير بما ناله من تعذيب أو بالفرار عبر هجرات قسرية وشتات وترحيل جماعي.

ومع هذا المشهد الذي يخبرنا فيه الراوي عن السّر الذي أذاعته أُمّه لخاله، وودّتْ أن ينقله إلى ابنها قبل رحيلها إثر التعذيب، ينتقل بنا الراوي في مشهد سريع وخاطف، وهو في إسطنبول، حيث رحلة بحثه عن هذا القاتل، الذي يبدأ السرد بتتبُع أثره واقتفاء خُطاه في الأماكن التي حلّ بها منذ أن سمع من الأندلسي الغريب أنه غادر «رومة قبل ثلاثة شهور على مركب جنويّ متجه إلى إسطنبول”. وفي إسطنبول، يسرد الراوي عن أجواء حياة الأندلسيين في أزقة خاصّة بهم، وعلاقتهم بجيرانهم، وعاداتهم التي جلبوها معهم، وولع الأتراك بالتراث الأندلسي وتقديرهم لعلماء الأندلس وإن جهلهم الأندلسيون أنفسهم. عبر هذه الفضاء الجغرافي والزماني يبدأ الراوي نسج حكايته، موزعًا أحداثها على حكايتين متداخلتين، الأولى حكاية بحث عيسى عن قاتل أمه ورحلته للبحث خلف القاتل، والثانية حكاية فيروزة وأمها والتي ترتبط بالحكاية الأولى عن طريق رابطين الأول، حكاية الخيانة التي يوقع بها سليم أفندي الذي هو القاتل المتخفّي، والرابط الثاني يتمثّل في قصة حبّ عفيفة بين الرّاوي وبين فيروزة ابنه حاجي رمضان تاجر الحرير المرقوم بالرسوم، وهي المهنة التي تجيدها الزوجة إيبرو وابنتها فيروزة، وبسببها حِيكت حول العائلة مؤامرة دنيئة من قبل التاجر سليم أفندي الذي سيكتشف أمره في نهاية الرواية، ويكون الرابط المشترك بين مأساتي عيسى قديمًا، وفيروزة لاحقًا.

تبدأ قصة الحب بعد أن استعان حاجي رمضان بعيسى بن محمد الأندلسي لكتابة آية قرآنية على قطعة قماش، ومع وصوله إلى البيت، ورؤيته لفيروزة ابنة الحاجي، حتى ربط سهم الحب بين قلبيهما، وهي القصة التي ستصاحب عيسى في حله وترحاله، بعدما ظن أنهما لن يلتقيا مرة ثانية، لكن هي الأقدار التي استهلّ بها روايته كما يقول «تقود خطانا حيث تشاء» كانت لها الكلمة الفصل في كل ما جرى، بل وفي كشف الكثير من الأسرار التي بدأ بها السرد وهي غامضة ومبهمة.

عبر الحكايتين المتداخلتين، ينسج لنا تيسير خلف مرويته الجديدة التي تتكئ على أحداث تاريخية، تكون بمثابة الخلفية أو القماشة التي يغزل منها حكايته المتخيّلة، فالتاريخ حاضر في وقائع محدّدة، فيتنقل السرد مع الراوي/بطل الحكاية عبر الأزمنة (الماضي – طفولته وشطرًا من شبابه في الأندلس، والحاضر – حيث تواجده في إسطنبول، وصولاً إلى كبر سنه وإنجابه لولد وبنت) والأماكن المختلفة (طليطلة/مدريد/البندقية/إسطنبول/باريس/أمستردام/القاهرة) ليكشف لنا عن أجواء الصّراعات التي عاشها المسلمون في هذه الفترات، إضافة إلى الأخطار التي كانت تحيط بالعالم الإسلامي من كافة جهاته، والمؤامرات التي كانت تُنسج لإضعاف قادته، وتفرقة وحدته. المروية بمثابة المرآة المقعرة التي كشفتْ كل الخبايا في الغرب (الأندلس) حيث محاكم التفتيش التي نصبها النصارى عقب هزيمة المسلمين، وما أعقبها من جرائم تنكيل وقتل بأبشع الوسائل (الساكت) وتهجير قسري، وفي الشرق حيث التحالفات بين الدول الطامعة كالفرس وأعداء الإمبراطورية العثمانية، لإجهاض توسعاتها وفتوحاتها، اعتمادًا على استغلال الجواسيس وإشعال الفتن الداخلية، وقد ترقى أحدهم (سليم أفندي) في العمل ليكون ضمن خدمة الصدر الأعظم مراد باشا في قصر طوبقابي.

الرواية بهذا المعنى رواية سياسيّة بامتياز ترقش الماضي وعينها على الحاضر، تسرد حكايتها أو موضوعها بحبكة تشويقية ذات ملامح بوليسية، فتحكي الرواية في اقتضاب عن تاريخ تأسيس مدينة إسطنبول، وكيف أنها كانت توصف بالملعونة، إلى أن اهتدى السلطان سليم لخطة الريس خضر بتوطين الأندلسيين، لأنهم «اعتادوا على العيش بين النصارى من دون أدنى حرج» (ص: 31)، ثم يسرد مواقف تكشف التعدديّة العرقيّة والدينيّة التي كانت تعيش في عاصمة دار الخلافة، ومع هذا النسيج المتعدّد إلا أن كل طائفة أو جماعة كانت تتمتع بكافة حقوقها وحريتها في ممارسة معتقداتها الدينيّة وشعائرها الاجتماعيّة، فتوجد كنيسة القديس بندكت، في الجهة الشرقية، وفي أزقة الجنويين توجد حاناتهم، دون أن تواجه منعًا أو مصادرة؛ ففيها يَسْكُن الجنويون الفرنجة والروم الإغريقو، واليهود القدماء ومعهم الحلبيون، وهناك أيضًا الأندلسيون، ومع إظهار حالة التعايش بين الطوائف المختلفة حتى أن بعضهم وصل إلى أعلى المراتب في دائرة السلطة، كما أن الرواية لا تغفل الصّراعات الجانبية، والتعديات التي كانت تحدث بين الجانبين على فترات متباينة، وهو ما دفع السُّلطات إلى بناء الأبراج والأسوار كي تحول دون تكرار مثل هذه التعديات. وهو ما يظهر عكسه في بلاد الأندلس حيث حدثت محاكم التفتيش ولاقى المسلمون هناك صنوفًا من الهوان والتعذيب انتهى بهم إلى الهجرة والطرد من بلادهم الأصليّة، والبعض الآخر اضطر إلى تغيير معتقده الديني واسمه العربي إلى أسماء إسبانية. ليس في بلاد الأندلس فقط، فعندما عملت إيبرو وابنتها فيروزة في قصر الملكة ماريا، مورس عليهما الإقصاء بعدما عرفوا أنهما مسلمتان، فعاقبوهما بعدم شراء ما ينتجون من ملابس، وهو ما دفع الملكة للتحايل من أجل تجارتها، بأن قامت بتعميدهما ظاهريًّا في إحدى الكنائس وأطلقت أسماء مسيحيّة عليهما حتى عادت الأمور إلى نصابها. هذه المقارنة التي يمرّرها الراوي بذكاء تكشف عن سماحة الإسلام في قبول الآخر المختلِف معه فكريًّا وعقائديًّا وعرقيًّا، في مقابل معاملة الآخر للمسلمين معاملة مشينة ومذلة في بعض الأحيان.

بنيات متداخلة

بنية الخطاب السردي لا تتوقف عند الحوادث التي مرت في الأماكن التي عاش فيها كمحاكم التفتيش والصراعات داخل إسطنبول، والاغتيالات السياسية في فرنسا، وإنما يميل إلى سرد معرفي، فيقدّم لنا الراوي طوبوغرافية المكان وتركيبة سكانه المعقدة، فكشف الخطاب الروائي وهو يسرد حكاية أبطال الرواية وآلامهم، روح العصر الذي عاشوا بين جنباته، بكل سماته السياسيّة والمدنيّة والحضاريّة، فقدمت الرواية لوحة فنية زاخرة بالألوان الطبيعية للملابس وزخرفتها بالرسوم والمجوهرات، واختلافها باختلاف الهويات، وكيف أنها كانت سفيرة في بلدان أوروبا، وبالمثل أشكال من العمارة والهندسة والرسوم والزينات التي تزين الأديرة والكنائس، إضافة إلى الأطعمة ومكوناتها وطرق طبخها، وتوابلها المميزة فظهرت ملامح المطبخ التركي (في بيت حاجي رمضان) والأندلسي (في صورة طعام الخالة، ثم ما قام بطهيه هو وأحلامه بما سيطهوه عندما يتزوج من فيروزة)، وكذلك أطعمة الرهبان في الأديرة، وكأن عين السارد أشبه بكاميرا متعاطفة وليست متحاملة ترصد كل ما تقع عليه عينه، ولا يكتفي بالنقل والرصد والتسجيل، وإنما ينتقد ويقارن ليبرز الأفضلية دون انحياز لعرقه، كما أبرزت صورة من صور التكامل بين الدول في الثقافة والتجارة والاقتصاد، وفوق هذا وذاك كشف الخطاب السردي وهو يحكي عن رحلة عيسى إلى البندقية وباريس إلى الدير عن الكنز المجهول في تراثنا، والمتمثّل في المخطوطات العربيّة الإسلاميّة المنهوبة التي تمتلئ بها مخازن الأديرة، وكأنها دعوة جادّة من المؤلف الحقيقي وليس الضمني هنا؛ لاستكشاف هذه الكنوز وما تحويه من معلومات ومعارف تكشف عن سماحة الدين الإسلامي وعدم تشدده، وكذلك تُجْلِى الحقائق التي سعى الرهبان والخونة إلى إخفائها ليظلوا هم وَحْدَهم مُلّاك الحقيقة المُطلقة.

يعتمد الخطاب السردي على آليات كتابية تشتبك مع سرود متنوّعة كالتاريخ وغيرها، وهذه الآليات تكشف عن أهم سمة للرواية، ألا وهي إمبرياليّة الرواية بانفتاحها (أو هيمنتها) على أنواع أدبية وغير أدبية؛ فالسرد لا يسير وفق زمن خطي تصاعدي (كرونولوجي)، بل ثمة تقاطعات ووقفات بفعل الاسترجاعات التي تعود إلى أحداث مرتبطة بأزمنة سابقة للحدث الذي يرويه الراوي؛ (طفولة الراوي/واختطاف أمه/وتربية خالته إيزابيلا/ثم رحيل خالته وبقائه مع خاله، إلى دراسته/وعمل في المحكمة بطليطلة)، كل هذا يأتي لاحقًا بعد تواجده في إسطنبول في مهمة البحث عن القاتل، ومع نهاية الرواية في فصل الختام. (يتكرّر الاسترجاع مع الأب عندما يحكي عن أبيه وأنه عاد بعد موت الجد ليتولى أمر الجماعة، ثم القبض عليه، وإرساله إلى السجن، واتهامه بالجنون، ثم تخييره بين البقاء في السجن مدى الحياة أو الخروج إلى بلاد المسلمين) (راجع، ص: 355).

كما تتسم الرواية ببنية شكليّة قائمة على التوازي، فرحلة الراوي إلى البندقة تتوازى مع رحلة فيروزة إلى الحجّ، وبالمثل اختطافه في باريس يتوازى مع اختطافها هي وعائلتها من قبل القرصان الكبير بادوليو، وسفره ليؤدي مهمة تصنيف المخطوطات وتلخيصها، والشروط المجحفة التي حالت بينه وبين مجرد التفكير في الهرب، فهو لا يستطيع المغادرة إلا بعد انتهاء العمل، وأن راتبه لا يحصل عليه إلا في نهاية المهمة، وإذا حاول الهرب فإنه سيباع في سوق النخاسة. تتوازى هي الأخرى مع المهمة التي تم اختطاف فيروزة بسببها ألا وهي صنع ثوب تتويج الملكة ماريا ملكة «على مملكة فرنسا ونبرة»، والذي يكون مرقومًا بخيوط الذهب، والتهديد بالعقاب إذا فكّر في الهرب، يتوازى مع تهديد فيروزة بنفس المصير حسبما أخبرها الترجمان الأندلسي الذي كان يعلمها اللغة حيث قال: «بأن القتل والاستعباد أسهل مما تفكّر فيه».

التوازي ماثل أيضًا في الخيانة التي تعرّض لها الاثنان؛ عيسى من البادري راميرو عندما أغفل عنه حقيقة معرفته بالمخطوطات حتى يهرب، وهو ما كشفه في رسالتيه إليه بعدما هرب وتركه بمفرده يواجه مصيره، والخيانة التي تعرضت لها فيروزة وعائلتها من قبل سليم أفندي، الذي أغراهم بالسفر إلى الحج، وبالفعل تمّ التآمر على أبيها وقتله، وإرسالها إلى ملكة فرنسا لتقوم بمهمة حياكة ثوب التتويج. التوازي ماثل أيضًا في أن عدوهما واحد، فدون خيرونيمو كان سببًا في قتل أمه، ووَشى بأبيه الذي اضطر إلى الهرب، وهو نفسه كان سببًا في قتل أبيها، ولكن تحت مسمى سليم أفندي. التوازي متحقّق في أنهما يحملان اسمين آخرين، هو حمل اسمًا غير عربي خيسوس حتى لا يقع تحت دائرة “دار الإيمان” فترسله إلى دار الأيتام، وهي أيضًا تنصرت ظاهريًّا وحملت اسمًا مسيحيًّا شارلوت لافاييت، استجابة لرأي الملكة بعدما رفض بعض نساء الطبقة الراقية شراء ما تصنعه بحجة أنها مسلمة. التوازي أيضًا قائم على مستوى أن فيروزة وفي طريقها إلى الحج هناك من راودها عن نفسها كما في حالة النوتي، ثم القرصان، وأخيرا شارل لافاييت الذي أراد اتخاذها خليلة، وبالمثل هو عَشِقَهُ لازارو، وأراده لنفسه، وعندما رفض انتحر. ثمّة تواز آخر إذا كانت فيروز تجيد الرسم والتطريز على الحرير، فأيضًا إحدى مهارات عيسى هي صُنع الطعام الأندلسي الذي تعلّم أسراره من خالته إيزابيلا.

يميل السرد في أحد جوانبه إلى الاتكاء على السرد التشويقي، حيث المغامرة، والعقدة، والوصول إلى الحل، تتجلّى هذه الثيمة في أكثر من موضع، منها بحث عيسى بن محمد عن القاتل «دون خيرونيمو»، وعلاقته بالطبيب محمد بن أبي العاص، وشكوكه حوله، حيث الحس البوليسي كان هو محركه في البحث عن طبيعة علاقته بهذا الرجل وتحديدًا بعدما أصيب وأسرع إلى علاجه، والموضع الثاني يتكشف بعد مهاجمة القراصنة لسفينة الصرة السلطانية المتجهة إلى الحجّ، واقتياده هو وزوجته وابنته، ثم حيلة الابنة لعدم الرضوخ لطلبات المختطف، استغلالها في عملها الخاص بالملابس، وصولاً إلى رحلة هروبها والتقائها من جديد بعيسى بن محمد؛ لذا تستعير الرواية من بنية الرواية البوليسيّة تقنية الشك ثم التحرّي والتقصي، فعيسى بن محمد عندما يحكي له حاجي رمضان عن سليم أفندي الذي يعمل في قصر طوبقابي، ويخبره أنه أندلسي، على الفور يشكّ في الرجل، مستندًا إلى معلومة مهمة ألا وهي أن اسم سليم غير مطروق بين الأندلسيين. وهذه ليست أول ملاحظة تدفعه إلى تقصي الأخبار والتأكد من صحة ما وصله من شكوك.

الحسُّ البوليسيّ كامن في تفعيل صفة الشك الملازمة للتحري بغية الوصول إلى اليقين، فمثلما شكّ في كون سليم أفندي أندلسيًّا، يلازمه شكّه في شخصية الطبيب محمد بن أبي العاص، ويرجح احتماليّة أنْ يكون هو القاتل الذي يبحث عنه مستدلاً على صدق شكوكه بقوله «لا أحد يعرفه مثلي» (ص: 27)، هو لا يستغني عن الأدلة التي يعتمدها المحقّق كآلية للوصول إلى الحقائق أثناء التحقيق. رغم كل شكوكه التي قادته إلى اليقين في النهاية، إلا أن الغريب أنه لم يشكّ في أبيه منذ أن التقاه في البندقية، بكل تأكيد هروب أبيه من الأندلس وهو صغير يرجح إخفاقه في معرفته به، لكن على المقابل لماذا لم يشك الأب في كونه ابنه، أين عاطفة الأبوة؟

عناصر الحبكة البوليسيّة تظهر بصورة لافتة في السِّفْر الأخير المعنون بسفر «الكُتب والأسفار» حيث الخطة التي يرسمها عيسى للإيقاع بدون خيرونيمو، وهي خطة متقنة تعتمد على المخاطرة والمغامرة، فتدّعي شارلوت بأنها الخائطة الخصوصيّة للملكة ماريا دي ميديتشي، وقد أرسلتها الملكة إلى البندقية لتشتري حريرًا فارسيًّا.. إلخ القصة الملفّقة للإيقاع بدون خيرونيمو، وبالفعل نجحت بإتقان كل شخصية في أداء دورها المنوط بها، ولولا هذه الخطة لأفلَت دون خيرونيمو المتخفّي في شخصية التاجر سليم أفندي من العقاب. وعملت التقنيات التي استعارها الراوي من الرواية البوليسيّة إلى زيادة التشويق في الرواية، وزيادة حدة الصّراع الذي وصل إلى ذروته لمعرفة هذه الشخصيّة التي لعبت أدوارًا خطيرة، كان من نتائجها تغيير مصائر الشخصيات: الأم مريم بنت عامر التي صارت مريانة ثم قتلت، والأب محمد بن أحمد الحبيس البياسيّ، الذي صار تارة ألفونسو دي لونا، وتارة أخرى الطبيب محمد بن أبي العاص، وفي النهاية اضطر إلى الهرب، والابن عيسى بن محمد صار خيسوس وتمّت نسبته إلى خالته حتى لا يُوْدع في دار الأيتام، وفيروزة التي صارت شارلوت لافاييت وتنصرت ظاهريًّا في فرنسا.

تندغم في السرد أشكال كتابية وفنون مختلفة، تكون وظيفتها الأساسيّة ملء ثغرات السرد المفتوح على نحو ما جاء في الرسائل العديدة؛ فالأخبار المتعلّقة بمعاناة المسلمين هناك وردت عبر رسالة من ابن البرطال إلى الشريف الأندلسي في إسطنبول شيخ جماعة الأندلسيين. وفيها يعرض له سوء المعاملة والتنكيل بالمسلمين الذين يسمونهم «بالموريسكيين» وتجريدهم من هويتهم الأندلسيّة، منذ أنْ استن الملك فيليب بن فيليب قانونًا في التاسع من أبريل 1609 يقضى بطرد الموريسكيين (ص: 55)، وإجبار المطرودين التعساء على دفع أجور نقلهم إلى سواحل بلاد المسلمين في الجهة المقابلة من البحر، ومَن احتجّ على هذه الأساليب قُتل على الفور، وألقيت جثته إلى الأسماك. ومنها أيضًا الرسائل التي كان يُرسلها والد عيسى لأبيه(الجد)، وجاءت في صيغة أربعة كُتب نَقَلَ من خلالها أخباره منذ رحيله من الأندلس وتبديل اسمه، ورحلة بحثه عن ابنه إلى عثوره عليه، وفي إحداها رسالة عن أصل كتاب سيرفانتيس «دون كيخوته» وهناك رسائل الأب راميرو بعضها كان لعيسى بن محمد وقد أخبره فيها بحقيقة عمله في الدير وادعائه بعدم معرفته باللغة حتى لا يتورط في هذا العمل الصعب. والوثائق التي وصفها بأوراق محاكمة أم عيسى في خمس عشرة ورقة، وهذه الوثائق تكشف الكثير عن جرائم محاكم التفتيش وأشكال التعذيب التي مارسوها على المسلمين الرافضين للتنصير، كما تتجلّى أوصاف للمخطوطات ومحتوياتها، وما كشفته من معلومات مهمة على نحو صراع الفرق، وإنجيل برنابا، وغيرها من أشكال كتابية اعتمدت على التعدّد في الخطابات اللُّغوية.

إلى جانب هذه التقنيات التي جعلت بنية الرواية متداخلة مع بنية الرواية البوليسيّة أو رواية المغامرة، استعارت الرواية أيضًا من النص الرحلي بعض خصائصه، وأولى هذه الخصائص، تمثلت في الاتكاء على البنية الوصفيّة؛ فالراوي لا يملّ مِن وصف الأماكن التي يمرُّ بها، أو المناظر التي يشاهدها حتى ولو كانت إقامته فيها قصيرة، أو مجرد عبور، فمثلا عندما ينتقل من باريس إلى أمستردام ضمن خطة تهريبه، التي عمل عليها ابن حمدان يصف لنا ما يشاهده في طريقه هكذا: «ومضينا شمالاً نطوي البلاد والحقول والمزارع، في طريق بعضها معبّد بالحجارة، وبعضها موحل، تفصل بين مراحلها محطات للمنامة وشراء الحوائج،.. وبعد نحو أسبوعين وصلنا إلى مسترضام التي أذهلتني زينتها ونقاء جوها، وكثرة أهلها، فهي في عمارتها تعدل بريش إتقانًا، ولكنها أجمل في زينتها واعتناء أهلها بتزويق بيوتهم بالألوان العجيبة من أعلاها إلى أسفلها، ولم أرَ فيها بيتًا يشبه في رقمه وتلوينه بيتًا آخر، أما أزقتها، فمرصوفة بالحجارة المُثبّتة، وكان فيها تجار وبحارة طافوا مدن العالم بأسرها، من جزر الهند الشرقية، إلى بلاد الصقالبة، وقد أخبرني الربّان المكلّف بنقلنا في السفينة الأميرية، أن مرسى هذه المدينة العجيبة يتسع لستة آلاف سفينة كبارًا وصغارًا في آن معا» (الرواية: ص 216).

ارتباط النص بالرحلة أو السّفر، يأخذ سمة أخرى من سمات السفر وهي الاكتشاف، فمع كل رحلة أو انتقال إلى مكان تتكشّف له الأسرار، فما إن وصل إلى البندقية حتى تكشفت له شخصية القاتل الذي يبحث عنه، على نحو ما أخبره الغريب الأندلسي، وعندما انتقل إلى العمل في محكمة طليطلة بعد تخرجه تكشفت له حقائق كثيرة خاصة بعدما عثر على ملف تعذيب أُمّه في محاكم التفتيش، بل وتكشفت له كل ممارسات القمع التي مورست ضد المسلمين في صورة أمه، كما تكشف له الصراعات الدائرة بين الجماعات الدينية كجماعة الشيخ الأشقر التشيلي والأكيحل الأندلسي، وما إن ينتقل إلى البندقية ويلتقي الحكم بن البندر، حتى تتكشف له أسرار خاصة بدولة الإسلام، والمؤامرات التي تُدبّر بليل ضدّ سلطان المسلمين من قبل الغرب والشرق، وأيضًا ما يتعرض له المسلمون الفارون من محاكم التفتيش من نهب وسرقة من قبل قراصنة البحر. وفي رحلته إلى باريس يتكشف له أهم لغز وهو متعلّق بإنجيل برنابا الذي سيقلب الدنيا، وسوف يكون حجّة على الكاثوليك والبابا ومحاكم التفتيش، وأيضًا ما اكتشفه من كتب تظهر حقيقة الفرق، والخلافات العقائدية، وفي ذات الرحلة تتكشف له حقيقة زواج فيروزة التي ظن أنها قد تزوجت، وعندما سافر الأب راميرو جاءت رسائله لتكشف الخيانة التي قام بها، وانتقاله إلى القاهرة بعدما عرف أن والده يعمل هناك كشف له عن ماضي الأب وأسباب هجرته. وبالمثل رحلة فيروزة التي كانت متجهة إلى الحج، كشفت لها خيانة سليم أفندي التاجر صديق والدها وما دبره من مكائد. هكذا كان السفر أو ما يوازيه من انتقال وسيلة كشف للأسرار والمجهول له.

هوية جديد.. هوية مُحيّرة

في سِفْر الأندلس يعود الراوي/عيسى إلى الأسرار التي غابت عنه، ويُطْلِعُ القارئ على عائلته العربية في الأندلس، فيعود إلى زمن أقدم من الزمن الذي بدأت به الحكاية، فيسترجع ماضيه وطفولته في حي ألكازار، وإن كان بذكريات طفيفة وخطف أمه مريانا، ثم ذكرياته مع خالته إيزابيلا التي تولت تربيته، كما يسرد عن دراسته بمكتب للتعليم يشرف عليه راهب، وبداية الأسئلة التي كانت تطرق عقله، ويذهب إلى خاله الشماس ليسأله فيحذره بألا يتحدث بها أمام الراهب القاسي، وإلا فقد حياته.

الاسترجاع بمثابة هوية جديدة للراوي، حيث يتعرف على شخصية أخرى غير تلك التي كبر عليها، ومع انتقال زوج خالته سيرخو إلى مدريد بعد أن التحق بوظيفة مترجم في أحد دواوين القصر الملكي، يسترد هويته الحقيقية المخفيّة التي أخفيت عمدًا خشية ألا يتعرض لما تعرضت له أمه، فيبوح له خاله بابلو بالكثير من الأسرار عن أمه وموتها بعد أن ينتقل به إلى القبو، الذي ينفتح مع أبواب الأسرار المغلقة، فيعلن له عن سرّ أمه وهويتها العربية، واسمه العربي وديانته، وسبب موتها، وكنز جده الشيخ عامر بن يحيى التطيلي، ووصية الأم بأن يتعلم كتب جدّه، وكيف أخفوه بأن أعلنوا موته، ورتبوا له جنازة صورية حتى لا يأخذوه إلى دار الأيتام، وقيدوه في سجلات الكنيسة كابن سيرخو وإيزابيلا، اعتنى به خاله بابلو فحفظّه القرآن وعلّمه العربية وحُسْن الخط حتى فاقه بالكتابة بالعربية، لكن يتوقف عن تعليمه بذرائع مختلفة إلى أن يعترف له، بأنه لا يعد نفسه مسلمًا خالصًا، إلى انضمامه إلى جماعة دينية وهو في الجامعة بعدما تعرف على صديق مر بنفس ظروف عائلته، فقد أباه وأمه في محاكم التفتيش، وتكوينه الفكري حيث ولعه بقراءة كتب التاريخ من حوليات وتراجم وأخبار فتوح البلدان، وعلاقته بكتب التاريخ تجعله ينتقد هذه الكتابات خاصّة إغفاله لبني أمية، فرغم الإنجازات التي قدموها للتاريخ، إلا أن المؤرخين ظلموهم بما كتبوه عنهم. كما يطالعنا بعلاقته بابن حزم القرطبي، عارضًا موقف الجماعة الرافضة لآراء ابن حزم، وكيف صوره بأنه سخيف متقلّب في رأيه، نشأ وتعلّق بمذهب الشافعي ثمّ انتسب إلى مذهب داوود، ثم خلع الكل واستقلّ بنفسه، وزعم أنه إمام الأمة، ينسب إلى دين الله ما ليس فيه، ويتقول على العلماء.

في هذه المرحلة بعدما أنهى دراسته في الجامعة وحصوله على شهادة في القانون والآداب واللاهوت، جاءه تكليف من قبل الشيخ الأشقر بأنه تمّ توظيفه في محكمة طُليطلة وتحديدا في دائرة القضايا المستعجلة، كي يُقدّم لهم يد العون لأبناء الأمة. وبعد أن ازدادت ثقته بالشيخ الأشقر يأتي له رسول من قبل المختار الغساني ليطلب لقاءه في ذات المكان الذي كان يلتقي به الأشقر، وهناك يعرف أن ثمة صراعًا بين الجماعتين على إثره تم عزل الشيخ الأشقر وتولية الشيخ الأُكيحل الأندلسي، ليبدأ فصل من صراع بين الجماعات الإسلامية بعضها مع بعض، والتنازع على السُّلطة، وهو فصل مهم كاشف لطبيعة الجماعات الدينيّة ورغبتها في السلطة لا الدين، وعلاقة الجماعات بالسّلطة السياسيّة على نحو ما اكتشف أن الأشقر يمدُّ يد العون للملك فيليب بن فيليب لإجلاء المسلمين عن الأندلس، وكذلك الرقوق التي عثر عليها في خندق الجنة، وكيف أن غرضها هو بلبلة ديانة المسلمين بمزاعم وأراجيف، وأثناء انتدابه لمهمة في المحكمة متعلّقة بتصنيف الأرشيف القضائي العام لمدينة طُليطلة وأرباضه، عثر على الملف المخصص لمحكمة ديوان الإيمان، وفيه عثر على ملف أمّه مريانا زوجة ألونسو دي لونا، في خمس عشرة ورقة. بل يذهب السرد إلى ما قبل ميلاد عيسى حيث علاقة أبيه بأمه، وزواجه بها بعدما وقع في غرامها من النظرة الأولى. وفي هذا الجزء يتعرف على أمه وأبيه وعائلته، وخيانة خاله، وكيف أنه شبه أبيه في كل شيء في اللون والطول ولون الشعر وولعه بقراءة الرسائل واقتناء المخطوطات والزهد في الناس واجتماعاتهم وملاهيهم.

الرواية والمعرفة

جاء السّرد في معظمه من منظور الراوي الأنا حيث يسرد الراوي ما مرّ به من أحداث منذ لحظة إبلاغه بوصية أمه، بما في ذلك الأجزاء الخاصّة بفيروزة وما حدث لها بعد سفرها إلى الحجّ، ومحاولتي الاعتداء عليها، مرورًا باستضافة الملكة لها وعلاقتها بشارل، وصولاً إلى لقائه بها في باريس، فالراوي استعار عين فيروزة وكان الأجدى به وقد وسمَ السِّفْر باسم “سِفْر فيروزة” أن يترك لها خيط السّرد، لتروي بالأنا عن نفسها، فبعض التفاصيل حتى ولو روت له فيروزة الحكاية، وقام بدور الوسيط، كما يقول: «ومختصر القصة التي روتها لي فيروزة بكثير من الاستطراد والترسل..”، لا يمكن لعين الراوي الوسيط أن تلتقط مثل هذا التفاصيل على نحو: «كان منظر الدغل غاية في الجمال»، «تسير نحو ينبوع ماء ليس بعيدًا عن العمارة»، «في يوم مشمس»، «فأقبل أملاً في إشباع شهوة نجسة» فعلى الرغم أنه راوٍ وسيط يجب أن يلتزم الحيدة في سرده، إلا أننا نرى تدخلاته بالتعليق وإظهار الإعجاب أو الاستنكار على نحو ما هو واضح.

وقد استطاع التخلّص من مأزق الحكي بالأنا والتماهي مع المروي عنه في فصل الختام أثناء حواره مع أبيه في الغورية بالقاهرة، فالسّرد جاء في صيغة سَرد غير مباشر حيث الحوار بينهما، وأجوبة الأب بضمير الأنا. من الأشياء غير المفهومة أن الأب التقى بابنه أكثر من مرة، بل هو الذي أشار إليه بمكان دون خيرونيمو، وتركه يتعقبه، والأب في الوقت ذاته كان مشغولاً بالبحث عن ابنه الذي يتحدث معه، فكيف لم يخايله إحساس الأبوة ويشك مجرد شك في كونه المقصود. بالنسبة إلى الحوار الذي دار بين النوتي الآثم وفيروزة لمّا حاول اغتصابها، لم يكن بقوة المشهد، حيث الحوار كان مصنوعًا، وليس فيه روح الشبق من طرفه، والخوف من طرفها، لم أشعر بتوتر الفاعل خشية افتضاح أمره، أو حتى قلقه من مصيره، والتفسير الوحيد الذي قدمه لمحاولته، هو إرغامه على الدخول للإسلام، وهو في ظني سبب لا علاقة له بما أقدم عليه، وبالمثل عندما أراد القرصان هو الآخر مواقعتها أحجم عن رغبته بمجرد أن قالت سوف تتجرع السُّم، فتركها دون تردّد، كيف رضخ لتهديدها وكان بإمكانه أخذها بالقوة؟ أما انتحار لازارو بسبب رفض خيسوس له، هو الآخر أمر عجيب، فلم تكن العلاقة بينهما بالقوة، وعلى الأدق لم يظهر السّرد لنا ما يوحي بحالة الوله عند لازارو، سوى عند مرضه وهلوسته باسم فيروزة. وما حيرني فعلا كيف أن الأب لم يتعرف على ابنه على الرغم أنه كما ذكر من قبل يشبهه في كل شيء في اللون والطول ولون الشعر وولعه بالمخطوطات، أين حس الأبوة؟

يبدو الراوي المتوازي مع المؤلّف الضمني منحازًا لدولة السَّلْطَنة، فثمة إشارات تشير إلى إعجابه بعادات الأتراك، وهو ما يظهر في المقارنة التي يقيمها الراوي/عيسى بين الأتراك والفرس والعرب، وإن كان يتذرع بما يقوله الفرنجة، خاصة سخريتهم من عادة الترف عند الفرس والعرب، في حين لا يتحدثون عن الترك مطلقًا، ورغم أن الفرنجة يسخرون من أشياء كثيرة أدركها خلال إقامته في مدة الشهور الخمسة، إلا أنه يؤكد أن الترك بعيدون كل البُعد عن الترف والكفر بنعمة الله، ومن ثمّ كما يستنتج أن «دولتهم ستعيش طويلاً» (ص: 41)، في المقابل نراه مغتاظًا من دولة بنى الأحمر وحكام غرناطة حيث يعيشون «حياة الترف الباذخة» على الرغم من العدو المتربص بهم من الجهات كلها. والانحياز لدولة بني عثمان يتكرّر مرة ثانية عندما يظهر قوتها وبسط نفوذها على الدول الخاضعة لسلطتها فيفرضون المذهب الحنفي في الفقه، والمذهب الماتريدي في العقيدة، بل يقولها بكل حزم: «الترك لا يساومون على رموز غلبتهم» (ص: 42)، وهو ما دفع حُكّام البلاد الخاضعة لهم لأن يطلقوا على سلطان إسطنبول لقب «السيد الكبير» وهي ما تعنى باللاتينية والإيطالية «الشخص المرهوب الجانب». الأمر الذي تأكد بوضوح في بناء مئذنة جامع العرب المربعة، فهي قريبة من الطراز الأندلسي، ولكن مضافًا إليها قلنسوة مخروطية تميز مآذن بني عثمان. مرة أخرى يقارن بين الأتراك والأندلسيين، فيقول إن الأتراك يميلون إلى التقشف في لباسهم، ويكرهون البذخ في كل شيء، على عكس الأندلسيين، الذين اعتادوا على المغالاة في المأكل والملبس وزخرفة البيوت وتأثيثها بأغلى القطع وأندرها (ص: 59).

الشيء الذي يًحسب للمؤلف هو التنوعّ في اللغة وتطويعها حسب طبيعة المسرود، والمواقف، فقد عبّرت عن المواقف تعبيرًا صادقًا، فمثلا جاءت اللغة التي استعرض بها أوراق محاكمة الأم، بعيدة عن الغنائية وكانت أشبه بلغة تقريرية تسجّل وقائع المحاكمة، كما تعتمد على لغة الفخاخ التي يستخدمها المحامون للإيقاع بالخصوم، وبالمثل جاءت اللغة التي تناولت الفِرق والصّراعات، لغة أشبه باللُّغة الحجاجيّة، كما جاءت لغة الكتب الأربعة التي أرسلها الابن إلى أبيه لغة كاشفة لحالة الافتقاد التي يعانيها بسبب عدم عثوره على ابنه، في حين جاءت لغة الرسائل حاملة لمضمون الرسائل سواء في صيغة تقارير تصف الأحوال، أو تبلّغ أخبارًا، أو تُظهر عاطفة، أما العلاقة بين عيسى وفيروزة فقد لعبت اللغة وخاصة اللغة الوصفية الشاعرة دورًا مهمًا في التعبير عن تنامي مشاعر الحب بين الطرفين، وأظهرت في بعضها الغيرة. كما يحسب له التمسُّك بالكتابة حسب لغة العصر الذي تروى فيه أحداث الرواية، على نحو ما بيّن في ملحق في آخر الرواية موضحًا الكتابة القديمة وشكلها الحالي.

كما جسّدت الرواية أحد أوجه العُنف الدينيّ الذي مُورس على المسلمين، ونتائج هذا العنف المفرط الذي آل إلى إبادة جماعية على مرأى ومسمع من العالم، ثم ما تبعه من تغيير للهوية وطرد وإقصاء وتشريد للآلاف من المسلمين الذين رفضوا سياسات التنصير، وفضلوا الهجرة إلى أصقاع مُختلقة، كما كشفت عن صراعات سواء أكانت بسبب العنصرية أو التمييز الديني والطائفي، أو بسبب المُعتقدات الدينيّة المختلفة كاشفة عن علاقة الدين بالسلطة، وكذلك أصحاب المصالح والهوى، في استغلال الدين وفق أهوائهم ولمصالحهم الشخصية، وقد يصل إلى حدّ تشويه الحقائق وفي بعض الأحيان إلى إخفائها عن العامة لغرض الإثارة والفتن، وفي أحد جوانبها الأخرى، كشفت عن الصراعات الكُبرى (المُعلنة والسّرية) التي عكست الرغبة في الهيمنة وبسط النفوذ.

في الأخير هي رواية أشبه بالملحمة في استدعائها لأماكن مختلفة وثقافات متعددة ولغات متباينة في نسيج روائي محكم البناء، وعلاقات تجمع بين الحب والنفور والكراهية، وأخرى تبحث عن الوصل في إشارة ذات مغزى إلى طبيعة الحضارة الإسلامية التي تحتوي الجميع في رحابها، وتستوعب كافة الثقافات دون تمييز أو عنصرية، على نحو ما تمثل علماءها كما هو حاضر في شخصية ابن عربي، ومن ثمّ نكون إزاء كتابة مضادة للعنصرية التي مارستها الأيديولوجيا الدينية المتزمتة على المسلمين، وتلك التي تمارسها الصهيونية (الآن) على الفلسطينيين، وهي مضادة لأصحاب الفكر الأحادي، والفكر المتجمّد والترهيب، مضادة للعنف والابتزاز بكافة صوره، ومضادّة لتزوير التاريخ والأفكار، ومضادة أيضًا للمسلّمات على نحو الإشارة بأصل رواية سيرفانتيس العربي، بمعنى أدق هي رواية تدعو إلى البحث عن المعرفة والحقيقة مهما كانت عواقب مغامرة البحث وصعوبة تَقبُّل الحقيقة.