الدين والفن

الثقافة ليست ترفا أو أداة للتسلية أو وسيلة تستعملها السلطة الحاكمة لترسيخ سيطرتها على المجتمع، فلو رجعنا إلى الثقافات القديمة: الفرعونية، اليونانية، الرومانية، لاستنتجنا أن ما بقي منها بعد اضمحلالها هي خصائصها، تلك التي جعلت شعوبها تتميز عن غيرها من الشعوب على امتداد التاريخ.

وإن عرفنا الثقافة بتلك الخصائص فمعنى ذلك أنها تتمثل في الخلق والإبداع والرؤى والأفكار والتصورات المقترحة لتسيير الحياة السياسية، الاجتماعية، الاقتصادية، النفسية، الروحية خاصة منها المتعلقة بعلاقة الإنسان سواء بغيره أو بالعالم أو بالغيب.

لذلك منحت اليونسكو الثقافة مفهوما شاملا باعتبارها المميزات المعنوية، الروحية، الفكرية والعاطفية التي تميز مجتمع ما أو مجموعة اجتماعية مع ما اشتملت عليه من فنون وآداب، وأنماط الحياة والحقوق الأساسية للإنسان ومنظومة القيم الاجتماعية والتقاليد والمعتقدات (1).

اعتمادا على هذا التعريف، فالثقافة ليست فرعا لنشاط أو لمجال ما، بل هي المرجع بما في ذلك التأسيس للسلطة السياسية والمعنوية والعقائدية والروحية.

من هذا المنطلق، علينا أن نعيد النظر في المقاربات التي اعتمدت لتناول قصور الثقافة العربية الإسلامية عن الانخراط في المسار التاريخي للإنسانية.

لمَ اعتبرت الثقافة من منظورنا نشاطا للترفيه يقع تنظيمه في شكل تظاهرات موسمية ومهرجانات وندوات وملتقيات، ليس زادا معرفيا رمزيا وثقافيا يندمج في المجتمع ويمثل مرجعا لإيجاد الحلول الممكنة لمشاكله اليومية؟

فالإحصائيات تثبت أن مجتمعاتنا في العالم العربي لا تقرأ وقلما تهتم بالفنون مثل المسرح والفنون التشكيلية التي مازالت تعتبر نخبوية، أما الإنتاج السينمائي فتارة يميل إلى الاستجابة للذوق العام حتى يحقق أرباحا تجارية وطورا يكون موسميا لارتباطه ببعض التظاهرات الثقافية ولصعوبة إيجاد التمويلات اللازمة، بيد أن الموسيقى استطاعت أن تكون أكثر الفنون انتشارا والتحاما بالمجتمع.

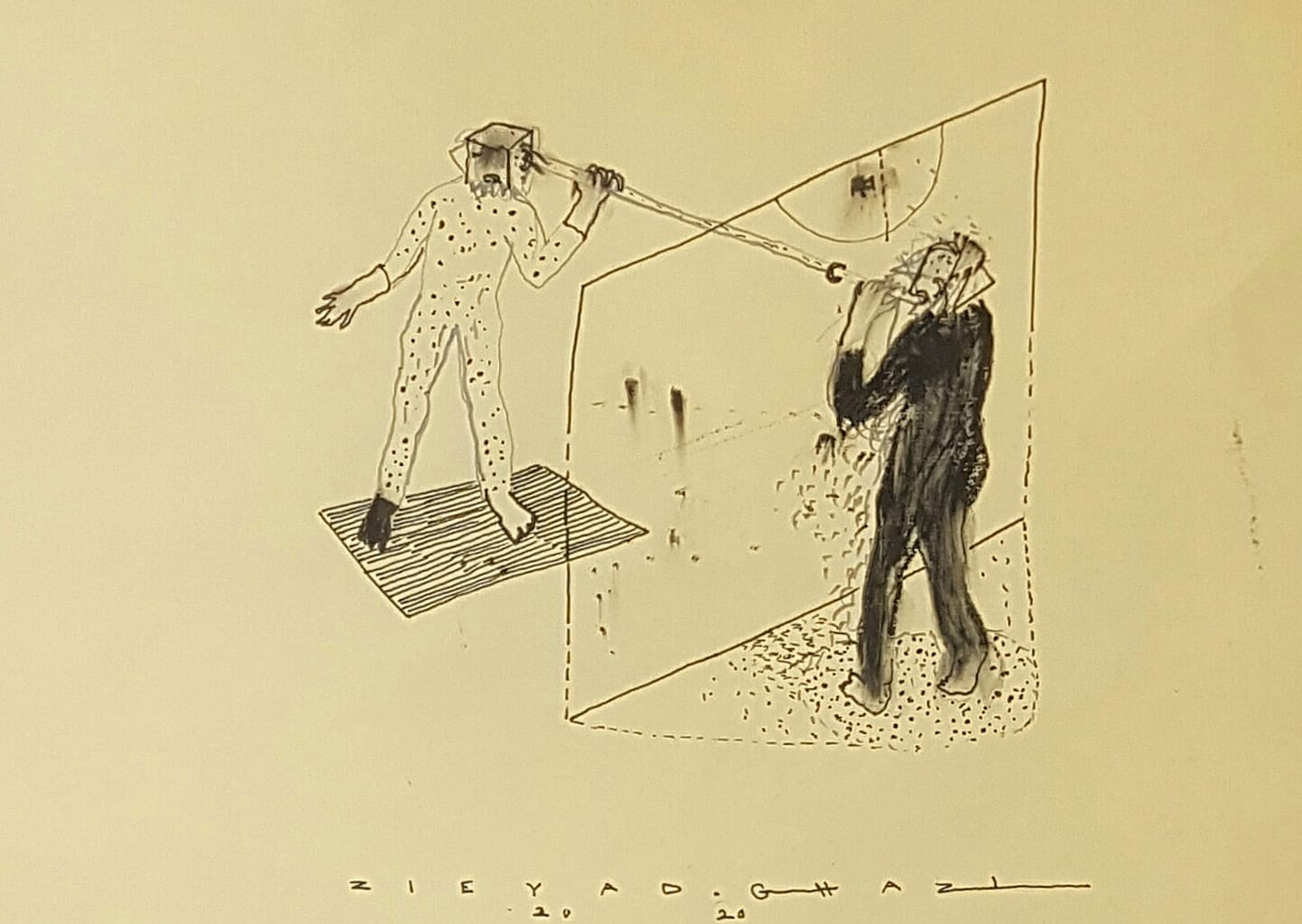

ومعنى ذلك أن الثقافة بقيت نشاطا هامشيا، لم تزعزع في العمق لا التقاليد ولا العادات ولا المنظومة الدينية الفقهية، فمفهومنا العام للثقافة يعتبرها منفصلة عن الدين خلافا للعلوم الإنسانية التي ترى أنه فرع من فروعها، فكيف لم يساهم السينما والموسيقى والأدب والرسم في إعادة النظر وتطوير المنظومة الدينية الفقهية؟ فحين نقرأ رواية حديثة ثم نسمع خطابا دينيا يتبادر إلى أذهاننا أنهما لا ينتميان إلى نفس العصر، هل من المعقول أن النحت والتصوير مازالا يعتبران من محرمات من منظور فقهي في عصرنا، الذي يعتبر عصر الصورة بامتياز؟

ألا يفسر ذلك الانفصال، هشاشة الفن ودوره في مجتمعاتنا؟ فما هي أسباب تلك الهشاشة، ألأنه ما يزال مرتبطا بالسلطة السياسية، أم لتنكر المجتمع لقيمة الفرد ووجوده وتهميش كل ما هو متصل به، حتى يحافظ على قيم الأمة والجماعة؟

إن الإجابة عن هذه الأسئلة، تدفعنا إلى تناول مسألة الحداثة باعتبارها اعترافا بالفرد كذات مستقلة وحرة تتمتع بحقوق وواجبات داخل المجتمع والدولة لتصبح هي المرجع الأساسي في تنظيمهما، مع انهيار مفهوم الجماعة وتراجع التقاليد والعادات وترسيخ قيم الحرية والخلق والإبداع والفردانية.

لكن مفهوم الحداثة كما عرفته أوروبا لم يطرح من هذه الزاوية في مجتمعاتنا بل من زاوية أخرى تتعلق بمدى تطابق قيمها مع التعاليم الدينية دون الأخذ بعين الاعتبار القيم الثقافية الأخرى سواء الفنية أو الاجتماعية أو الأنثربولوجية التاريخية أو السياسية ومعنى ذلك، أن الجواب الوحيد والممكن عن مسألة الحياة والموت والوجود الإنساني بقي دينيا لا يمكن للإنسان أن يخوضه إلا من باب تأويل النص الديني وتفسيره، لا من باب الإبداع والابتكار والتجربة الشخصية ولا الجماعية والتراكم المعرفي التاريخي أي من باب العقل المبدع المنتج.

وفي الحقيقة، فإن علاقة الفن بالدين هي علاقة معقدة تتسم بالتواصل والتصادم في نفس الوقت، أما التواصل، فمرده تطرق كليهما إلى مكانة الإنسان في العالم، إذ غالبا ما يعبر الفن عن الجانب الروحي للإنسان فيكون في خدمة الدين، ونلاحظ ذلك في المعمار العربي الإسلامي أو في حضور الفنون بشتى أنواعها داخل الكنائس، أما أسباب التصادم بين الدين والفن فيعود بالأساس إلى مساحة الحرية الممنوحة لكل منهما، فالإنسان في منظور الفن الكائن القادر على الخلق والابتكار، بينما يراه الدين مخلوقا مدينا بواجب الطاعة لخالقه.

ومهما تكن علاقة الدين بالفن وبالفكر عموما فتفاعل كل منهما مع الآخر في أيّ ثقافة أو مرحلة تاريخية، سلبا أو إيجابا ما انفك متواصلا، يمكن أن نذكر في هذا المضمار على سبيل المثال: أثر ترجمة الفلسفة اليونانية في العصر العباسي على نشأة علم الكلام وما طرحته من مسائل أدت إلى قراءات “عقلانية” للنص القرآني، أو علاقة الأدب والشعر العربي بالفقه الإسلامي سواء في تشكل المعنى وجماليات الأسلوب وصياغته.

ما يمكن أن نستنتجه، أن انفصال الدين عن الفن كما نلحظه في حياتنا اليومية وفي طريقة تفكيرنا أو في المناهج تدريس التراث يمكن اعتباره مؤشرا لوجود أزمة حقيقية، لأن الفن في نهاية المطاف ليس إلا تعبيرا عن الإنسان وعن وجوده، بكل ما يحمله من تميز وفردانية، وإذا اعتبرنا أن الإنسان قيمة في حد ذاته، سنعتني بجميع جوانب حياته سواء كانت سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية أو شخصية، لذلك قامت النهضة الأوروبية في بدايتها على الفنون، بأن جعلت الإنسان هو المركز والقيمة الأساسية في الوجود.

مركزية الدين وهامشية الفن وانفصالهما، تشير إلى أن مشاعرنا وأفكارنا ومشاغلنا منفصلة الانفصال التام عن الأجوبة الوجودية حول الحياة والموت التي يمكن للفقه وللقراءة الدينية عموما أن تقترحانها علينا.

وإذا أضفنا إلى تلك الإشكالية الفكرة السائدة التي مفادها أن جميع الحلول الاقتصادية والاجتماعية لمجتمعاتنا، لا يمكن حلها إلا بفضل السلطة السياسية، لأنها مصدر التغيير الفعلي في غياب الرؤية العقلانية، علمنا بأن الفكر والإبداع يمثلان دائرة مهمشة ليست مؤهلة لإعادة النظر في علاقة الإنسان لا بحاكمه ولا بخالقه، حتى يبقى متبوعا قاصرا على التفكير بنفسه.

**********

(1) إعلان مكسيكو سيتي بشأن السياسات الثقافية المؤتمر العالمي للسياسات الثقافية، مكسيكو سيتي، 26 يوليو – 6 أغسطس 1982.