الذائقة البنائية

في سؤال الملف حكمٌ على النقد، وهو صائب في جوانب كثيرة منه. ولو نضع جانباً كتباً في تحقيق النصوص الأدبية القديمة، أو في درس جوانب من علاقة الأدب بغيره ما يندرج في تاريخ الأدب، أو بموضوعات بعينها (الموت، المدينة، الاستلاب…)، لوجدنا عودة ظافرة للنقد، ولكن على ركام من الانهيارات والتراجعات والخفة المتعاظمة. نقع على مقالات وبحوث وكتب من دون منهج، من دون مقاربة، أي عائدة إلى ما يمكن تسميته بـ”تذوق” الأدب، بالمعنى الخفيف للكلمة. والأدهى أن الناقد بات يدافع عمّا يَكتبَ بالقول: هذا ما رأيتُ… الرجاء عدم التعرض لحريتي في النقد.

تراجعَ المشهد بقوة بعد بدايات وإسهامات جادة وواعدة بين الستينات والثمانينات من القرن العشرين. أصبحنا أمام نقد استنسابي، من دون أن يتكل على “لغوية” النص، على تشكلاته البنائية، على انتظاماته، وعلى كيفيات القول فيه.

بات الناقد يتنزه في حديقة النص من دون أن يقوى القارئ على نقده وفق عرضه وفرضياته وطرق تعليله.

والأدهى أننا نتحدث عن “نقد ثقافي”، أو ما بعد استعماري، أو تأويلي وغيرها، ولكن من دون خطة، من دون بناء تعليلي، في نوع من التفلّت الخفي للنقد. في نوعٍ من الاستعادة النشطة لملكة التحكم التقليدي لدى الناقد، من دون أن يبني متناً دراسياً قابلاً للتعلم والتعليم، وللتعديل والإضافة.

هذا يعني التخفّف من لزوم المنهج واشتراطاته، والتخفّف من أدوات التحليل، ومن فحص المدونة والمقدمات والفرضيات والترابطات في التحليل وغيرها.

البعض يبرر بأن هذا من نتائج العولمة، لكنه من نتائج عودة التقليدية بأقل الأكلاف إلى ثقافتنا. هذا ما أسميه بالنقد المتراخي. لهذا كيف له أن يجيب على السؤال المطروح؟

مسألة المعيار

مسألة المعيار جديرة بالبحث وتحاشاها النقد إلاّ في تناولات جانبية او جزئية. وهي مسألة تقع في صميم النظرية الشعرية.

ما تعامل به النقد في هذه الثقافة توقّف عند أصناف هذا الشعر بين عروضي وتفعيلي وبالنثر، فيما تعامل شعراء ونقاد مع الصنف الأخير على أنه يقع خارج الشعر. كما تناول بعض النقد مسألة الأصل والتثاقف بالفحص، فنظر إليها، في الغالب، نظرة سياسية لا شعرية. فالشعر العربي، بما فيه العروضي، تثاقفَ شعرياً، وأخذ بنماذج وموضوعات مستقاة من ثقافات غربية. كما عدّلَ هيكلة القصيدة ونظام الوزن والتقفية وغيرها وفق هذه الثقافات، بحيث يصعب الحديث عن أصل أصيل ومكين، وعن لقطاء. باتت الشعرية العربية نظريةً وقصيدةً، مفتوحة على غيرها ومتفاعلة معها، ولم تعد لها مرجعيّتها الذاتية القديمة الميسرة والصافية.

القصيدة، ككل إنتاج ثقافي وجمالي، ظاهرة بالطبع، وهي حضورٌ وفعلٌ. إلا أن على الدرس النظري، قبل التحليلي والذوقي، أن يفكر فيها، وأن يتحقق فيها من مقومات بنائها، ومن خياراتها الجمالية.

إلاّ أن مسألة المعيار تتخذ شكلاً أعقد في درس القصيدة بالنثر، ما دام أن هذه بلبلت قواعد الاحتكام إلى المرجعية، مثلما عدلت بناء القصيدة نفسه. هذا ما لا يسمح بدرسه الدرسَ المناسب المنظورُ العروضي الذي لا يزال يتحكم، في كثير من النقد، بالنظر في أصناف الشعر المختلفة.

القصيدة بالنثر، على ما أدافع، لا تزال تفتقر إلى نظريتها، ويصعب بالتالي التحقق من المعيارية فيها. قصيدة ذات تجارب غنية ومتعددة، لكنها لا تنضبط أبداً وفق “الصفات الثلاث” في كتاب سوزان برنار الشهير، لا في فرنسا وغيرها، ولا في ثقافة الشعر العربية.

مسألة المعيارية، القائمة في أساس الملف، تطرح سلفاً السؤال عما إذا كان النقد قد تناولَها بالتعيين والفحص والدرس. وهي مطروحة من قبل بعض مُعادي القصيدة بالنثر، انطلاقاً ممّا يعتبرونه مسلّمة في الشعر، وهي: لا شعر، من دون وزن، من دون قافية.

هذه المسلمة لم تعد قائمةً في غير ثقافة وثقافة، وتتداعى في عالم الشعر العربي، فيما تتمسك بها مجموعة تحتفظ، من معايير الشعر، بوظيفة قضائية، بل جمركية، فيقومون بعمليات القبول والرفض، من دون فحص شعرية هذه القصيدة.

أجريت، في كتابي عن هذه القصيدة، مراجعةً نقديةً شملت أوجه التعبير والبناء في هذه القصيدة وفي غيرها. وخلصت منها إلى التنبه بأن مقوّمات الايقاع، إن أتت ضعيفةً في القصيدة بالنثر (بخلاف التفعيلية والعروضية)، فإن الأوجه الأخرى (في البناء النحوي، في قوة الصورة المتخيلة وغيرها، وفي جدة المعاني وطرافتها)، عالية في القصيدة بالنثر.

إلاّ أن جانباً من سؤال الملف يتعيّن، على ما أرى، في نطاق القصيدة بالنثر وحده، مستفسراً عن غياب المعيارية فيها، وهي مسألة شائكة، في نظري، إذ تفترض أن لهذه القصيدة قانوناً، أو معيارً، واحداً يشملها ويحدّدها، فيما لم تعرف هذا القانون، ولا هذا المعيار، منذ بداياتها، وفي تاريخها الممتد.

فمن يعدْ الى ما كتبَه اليوزيوس برتران وشارل بودلير، وهما شاعراها الأولان في العالم، يتحقق من أنهما اختلفا وتباينا في كتابتها. وهذا ما يصح في بودلير ورامبو ولوتريامون.. وهذا ما يصح في والت ويتمان وغيره.

لهذه القصيدة منطلق واحد: الجمعُ بين الشعر والنثر في بناء تعبيري جمالي واحد. إلاّ أن تجارب كتابتها تختلف بما يُسقط إمكان وجود معيار بنائي لها. فهناك قصيدة، فيها، تعتمد على لغة شعرية “باذخة”، فيما تعمل غيرها على لغة “تالفة”. هناك قصيدة، فيها، تعتمد على الشذرة والومضة، فيما ينبني غيرها على بناء مطول. هناك قصيدة، فيها، تقوم على الإرسال ذي النبرة العالية، فيما يقوم غيرها على الخافت والمستبطَن من الأصوات والتعابير.

هذا لا يعني أنها قصيدة “برية” من دون معيار، وإنما يعني البحث عنه والتدقيق فيه. هذا ما أجده في شرطين، على الأقل: مقوم بنائي، ومقوم جمالي.

ففي البناء، يصحّ في هذه القصيدة ما يصحّ في غيرها من فنون الكتابة والصورة، أي أن يكون لها بناء، أشبه ببنية تتلاقى فيها السمات وتتعاكس، ما يُظهر خياراً في القصد والإنجاز. ففي إنتاجات هذه القصيدة، قصائد كثيرة مرسلة إرسالاً هيناً، من دون شاغل بنائي، كما لو أنها، وحسب، فيضُ الخاطر، وتلقائيةٌ انفعالية.

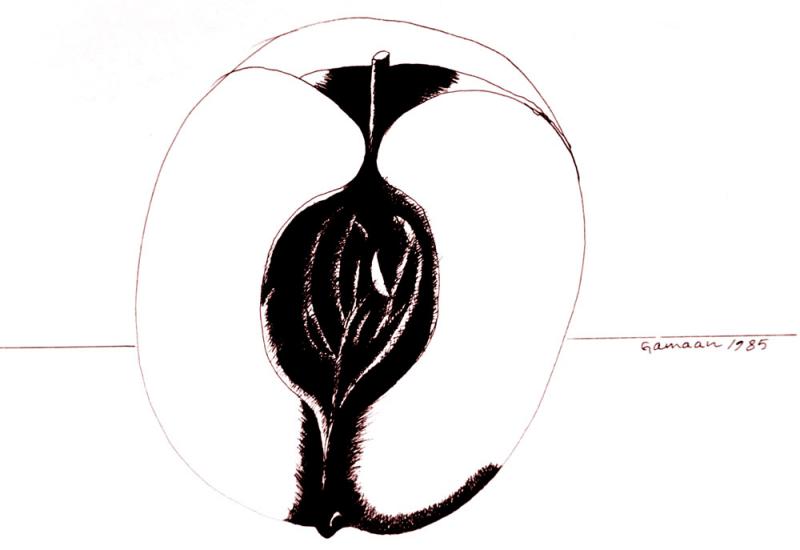

أما المقوم الآخر، التعبيري الجمالي، فهو أن لهذه القصيدة، لأنواعها المختلفة، خيارات ينطلق الشاعر منها ويطلبها في التعبيرية اللفظية والأسلوبية: خيارات متعددة، متعاكسة، مثل الفوارق التي نجدها في أساليب بناء اللوحة، على سبيل المثال.

لهذا لا يكفي القول إن إصلاح النقد، يُصلح القصيدة. بل يمكن التأكيد بأن رفع الذائقة البنائية والجمالية لدى الشاعر، لا الاستسهال، هو الذي يجعل هذه القصيدة متألقة ومتعددة ومختلفة.