الهوية والتذوق

لم تعد الفلسفة بعيدة عن حياتنا اليومية، بل إنها تدخل الآن في أدق تفاصيل هذه الحياة. وعلاقة الفلسفة بالطعام تحديداً ليست جديدة، خاصة في الفلسفة المعاصرة، التي لم تترك مجالاً، نظرياً أو عملياً، إلا وتدخلت فيه، و ساهمت في تحليله وفهمه من خلال أدواتها النظرية المميزة. ويعد بارت من أكثر الفلاسفة المعاصرين اهتماماً بتفاصيل الحياة اليومية، وعلى رأسها موضوعات الموضة والأكل. وتأتي تحليلات بارت في هذه المسائل من وجهة النظر الثقافية، حيث يعمل على الكشف عن العادات والتقاليد الفكرية التي تقف وراء السلوك.

النظرة المتأملة لعاداتنا الغذائية المباشرة من شأنها أن تكشف لنا عن دلالات أخرى جديدة في هذا السياق. ومن الأمور التي تدعو للتأمل هي تلك القسمة الثنائية التي تهيمن على أنواع الأطعمة التي يتناولها المصريون، فالطبقات الفقيرة تتناول “الفول والطعمية” والطبقات المتوسطة تتناول “الكبدة والسجق”، والطبقات الأعلى تتناول “الكباب والكفتة”، ويُلاحظ أن الشباب يميل إلى الوجبات السريعة، وهي أيضاً وجبات تهيمن عليها القسمة الثنائية مثل “الشاورمة والهامبورجر”. ويتناول الجميع في المناسبات الدينية والاجتماعية، التي يكون الأكل فيها من مظاهر الاحتفال “الكنافة والقطايف” في رمضان، و”الكعك والبسكوت” في العيد، و”الحمصية والسمسمية” في المولد النبوي الشريف.

والحقيقة أن هذا التقسيم الطبقي ليس دقيقاً، لأن الطبقات المشار إليها يمكن أن تتناول أكثر من صنف دون مراعاة لهذا التقسيم، غير أننا نتحدث عن النوع الغالب، كما أن الذي يعنينا إنما هو القسمة الثنائية للطعام نفسه، وهي ظاهرة واقعية لها حضور وانتشار كبيران في الحياة اليومية للمصريين. فيكفي أن تقف أمام “الكاشير” في المطاعم الشعبية أو محلات الوجبات السريعة، حتى تتأكد من هذه الظاهرة، حيث تسمع من “الكاشير” العديد من الاختيارات المربكة في بعض الأحيان والمرهقة في معظم الأحيان من قبيل “فول ولا طعمية”، “بلدي ولا شامي”، “مهروسة ولا محمرة”، “شيبسي ولا صوابع”، “كاتشب ولا مايونيز”، “حار ولا بارد”، “حادق ولا حلو”، “لحمة ولا فراخ”..

والواقع أن القسمة الثنائية موجودة، أيضا، داخل البيوت، وتظل الأسئلة نفسها مطروحة، والاختيارات متذبذبة بين طرفي نقيض، من قبيل “البيض: مسلوق ولا مقلى”، ” الباذنجان: مقلي ولا مخلل”، ” السمك: مقلي ولا مشوي”، ” المحشي: كرنب ولا ورق عنب”، ” باذنجان ولا فلفل رومي”. ويلاحظ أن أصناف الطعام متعددة على الواقع، غير أن التساؤل يختزل، في الغالب، الأطعمة إلى نوعين من الأصناف، كما يُلاحظ أن القسمة الثنائية أحياناً تخص الطعام نفسه مثل “الفول والطعمية”، وأحياناً أخرى تخص طريقة عمل الأكل مثل “المشوي والمقلي” و”المقلي والمسلوق”.

ولا نجد مبرراً لهذه القسمة سوى الرغبة في التنوع وكسر الملل الغذائي من ناحية، والتغلب على ارتفاع التكاليف المادية من ناحية أخرى، حيث يمكنك أن تصنع من الصنف الواحد أكثر من صنف، ولعل البطاطس والباذنجان تعدان من أكثر الأطعمة قابلية للقسمة والتعدد. ولذلك يتمتعان بالانتشار الواسع داخل الطبقات الشعبية ومحدودة الدخل.

غير أن السنوات التالية شهدت تحولاً نحو الوحدة أكثر من التعدد، فبدأنا نلحظ محاولات كثيرة، داخل محال الأطعمة وداخل المطبخ المصري، للعمل على دمج أكثر من صنف في بعضها البعض، فقدمت المطاعم الشعبية ساندوتشات “فول على طعمية” و”طعمية على باذنجان” و”فول بالبيض” و”بيض بالبسطرمة”. والملاحظ أن مسألة الدمج بين الأطعمة لم تؤد إلى انخفاض الأسعار، بقدر ما أدت إلى ارتفاعها بالرغم من أن الكميات واحدة وأسعار الأصناف منفردة واحدة، خاصة إذا كانت من جنس واحد مثل الفول والطعمية، ولا مبرر لذلك سوى عملية الدمج أو الخلط نفسها، حيث يتلقى البائع مقابل الجهد المبذول في توليف عناصر الأكل المتباعدة، وهي عملية لا تستدعى جهداً مضافاً على الحقيقة.

لم يقف الأمر عند حد دمج صنفين من الطعام في وحدة واحدة، وإنما ابتكرت المطاعم أنواعاً من السندوتشات الضخمة التي احتوت في تكوينها على أصناف عديدة، وقد أطلق مبتكروها عليها أسماء ترتبط باسم المحل، كنوع من الدعاية، مثل “ساندوتش جاد” أو أسماء تعبر عن الضخامة والقوة من باب الدعاية كذلك مثل “القنبلة” و”الكومبو”، حتي أن بعض المحلات مثل “ماكدونالد” و”زاكس” قد اخترعت ساندوتشات متعددة الطوابق، طرحتها للجمهور في سياق عروض ترفيهية أو مسابقات شبابية.

والمفارقة أن حركة الأطعمة باتجاه الوحدة تأتي معاكسة لحركة الفكر ما بعد الحداثي الذي تحول من الوحدة التي فرضتها فلسفة ديكارت في القرن الثامن عشر إلى التعددية التي فرضتها فلسفات بارت وفوكو ودريدا في القرن العشرين. وتتضح المفارقة بنحو أكبر إذا ما استخدمنا مصطلحات الفكر في سياق الأطعمة، بحيث يمكننا أن نقول إن ثنائية “الفول والطعمية” مثلاً تتحول، خلافاً لمسيرة الفكر، من التفكيك إلى التركيب، أي من التفكيكية إلى البنيوية.

ولا يمكننا أن نفهم، لماذا يفكر الإنسان بطريقة ويأكل بطريقة معاكسة لتفكيره، هل هو نمط من المقاومة اللاواعية، ونوع من التمرد على أيديولوجيا مهيمنة يعجز الإنسان عن تغييرها في سياقها، فينتقل إلى سياق آخر، بعيداً عن الهيمنة، ليمارس احتجاجه وتمرده؟

ربما يأتي الأكل مقاوماً للحزن أو تعبيراً عن الفرح، لكن أن يكون وسيلة للتمرد، فلم نشهدها من قبل، بل على العكس، فالاحتجاج، إنما يأتي، غالباً، في شكل “إضراب عن الطعام”، أي امتناع عن الأكل لا ممارسة لفعل الأكل. وهنا تظل مسألة اللاوعي ذات أهمية في التفسير، نظراً إلى أن التدخل الواعي في عناصر الوجبة الغذائية من الأمور التي لن تجد قبولاً لدى الكثيرين، إذا مضينا إلى نهاية الشوط، واعتبرنا أن الاحتجاج عن طريق السلوك الغذائي أداة ناجعة للتغيير السياسي.

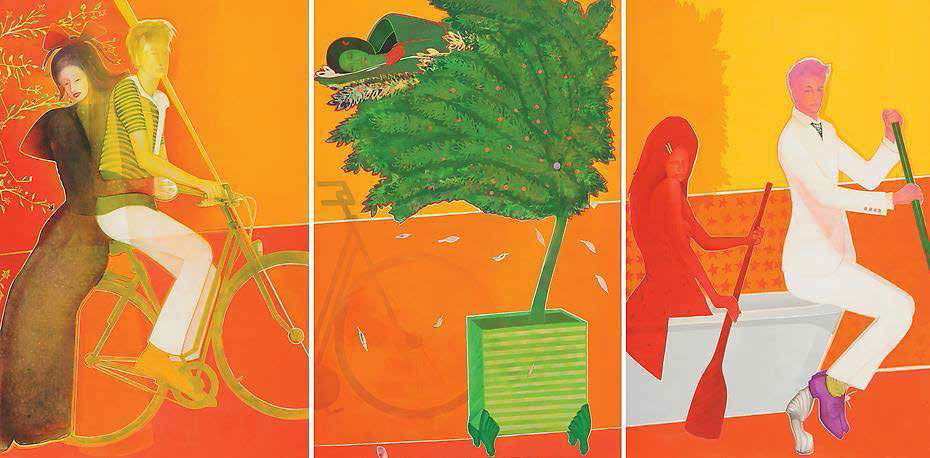

في مرحلة ثالثة تتحطم فكرة الوحدة، ويمضي التطور الغذائي داخل المطابخ باتجاه طمس الهوية، وهي مسألة جاءت مصاحبة لتطور آخر في وسائل التواصل الاجتماعي تحول فيها المطبخ، الذي كان منغلقاً على نفسه، إلى مسرح لأداء منظم ومدرب يقوم به الطاهي أمام ملايين المشاهدين، الذين يتابعون التليفزيون أو الكومبيوتر أو الهاتف المحمول. وبهذا المعنى فقد الطعام، ما كان يُعرف قديما بـ”سر الخلطة” أو “سر الطبخة”، ولم يعد هناك سر في الحقيقة، لأن كل شيء تحوّل إلى عرض احترافي له أدواته، وديكوراته، وشخصياته التي تقوم بالأداء.

هذه السمة المشهدية للمطبخ، التي انتقلت الى بيوتنا مع انتشار تصميمات المطابخ الأميركية المفتوحة، أدت إلى امتزاج الواقع بالخيال، فلعب المونتاج دوراً هاماً، بحيث لا يرى المشاهد خطوات الطبخ كاملة، ولكن مع شيء من الحذف والإضافة، اختصاراً لوقت البرنامج التلفزيوني أو حلقة اليوتيوب. وبالرغم من أن المسألة تفرضها الضرورة العملية، إلا أن المعنى المستخلص من هذا التطور مهم جداً في سياق التفسير المتعلق بأمور الطهي.

فالمسألة تجاوزت الرغبة في الأكل، لتصير رغبة في الفرجة على الأكل، والفرجة، بالطبع، لن تحل محل الأكل، ولكن أصبح للشكل، أو الصورة دورٌ أو حضورٌ في سيكولوجية التذوق. والحقيقة أنها مسألة ليست جديدة، فشكل المائدة كان دائماً له أهمية في إقبال الناس على الطعام. وبعيداً عن درجة الابتكار والإبداع الكبيرة في جماليات المائدة، فإن تحول الطعام من موضوع لحاسة التذوق إلى موضوع لحاسة الرؤية جعل المسألة أشبه بالعمل الفني، ما يعنى إفساح المجال لمساحة كبيرة من الخيال.

وبهذا المعنى تزعزع مفهوم الهوية. فالرغبة في تحقيق الوحدة بين صنوف الأطعمة المختلفة أدت إلى دمج أصناف كانت متنافرة في السابق، ولم تعد المسألة مجرد مزج أو إضافة كما كنا نقول “فول على طعمية” أو “بيض بالبسطرمة”، وإنما تحولت المسألة إلى نوع من الدمج والامتزاج الحقيقي بحيث تذوب الأجزاء في كل له خصائصه المميزة على نحو ما نجد في “الكوندوربلو”، الذي هو عبارة عن فراخ محشوة بالجبن، و”الكلوسلو”، الذي هو كرنب محلّى بالسكر أو العسل. والمفارقة أن التعارض الواضح في المذاق، والذي لا بد أن يلاحظه من يتناوله لأول مرة، يتحول، بالتعود، من مذاق منفّر إلى مذاق محبب. وتظل الهوية مسألة إشكالية، ولا تجد حلها إلا في قبول التناقض على أنه صنف جديد مستقل بذاته.

والحقيقة، التي لا تخلو من مفارقة، هي أن الميل نحو الوحدة، جاء متحققا بفضل التعددية والكثرة، حتى باتت الوحدة شكلاً هجيناً من الهوية. فالمطبخ المفتوح على الكاميرا، مع توافر الكثير من إمكانيات الطبخ، جعل مسألة الإضافة والتوليف بين الأطعمة تصل إلى حدودها القصوى، ما جعل الطبخ مسألة َمعقدة من جانب وبسيطة من جانب آخر. كما أن مجال التذوق قد انفتح على مصراعيه، وصارت برامج الطبخ تقدم لعين المشاهد، في كل يوم، بل في كل ساعة، صنفاً جديداً، تمهيداً لانتقاله من دائرة الرؤية إلى دائرة التذوق.

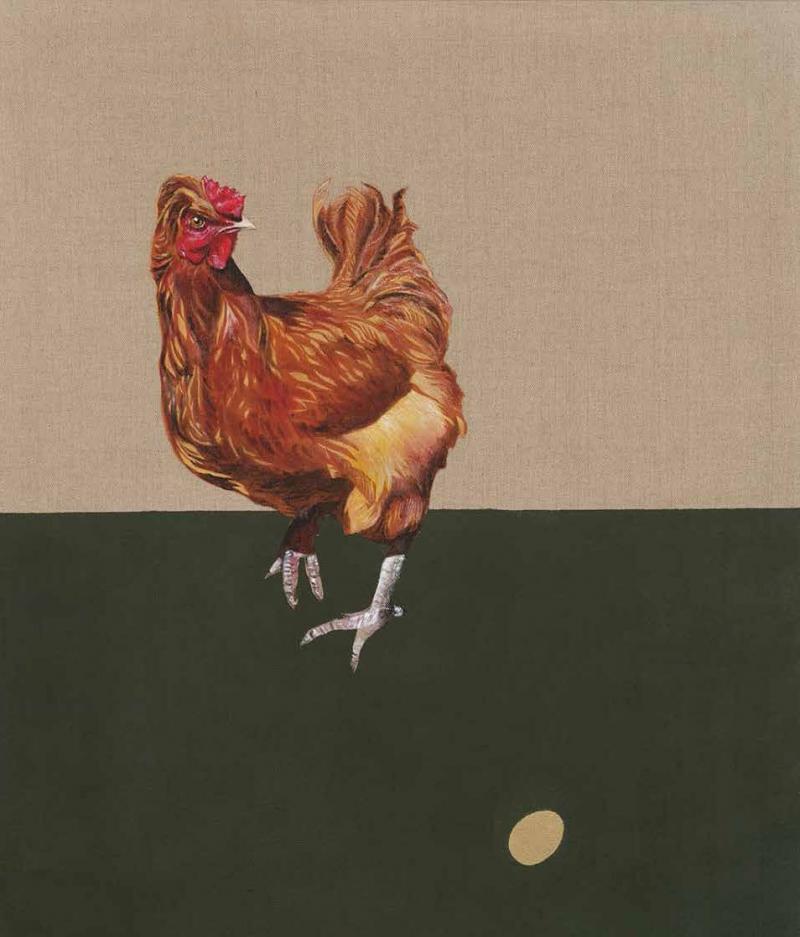

وفي هذا السياق لا تفوتنا ملاحظة أن المطبخ العصري، الذي عمل علي تحقيق الوحدة والتركيز على الهوية، لم يحقق ذلك إلا من خلال التعددية والاختلاف. بمعنى أنه لم يشيّد وحدته إلا على أنقاض وحدة أخرى مهدرة، وهوية أخرى ضائعة. نلحظ ذلك في الأكلات التي تعتمد على اللحوم. فاللحوم، كما هو معروف، منتجات حيوان وطيور وأسماك، أي أن مادة الطعام هي في الأصل هوية وكينونة متماسكة. وقد عرف الإنسان في الماضي طهي الطعام في صورته المتكاملة، مثل شيّ الخرفان وقلي الأسماك وتحمير الفراخ. غير أن الإنسان، عبر تاريخه، لم يتوقف عند هذا اللون من الطهي البدائي، وصار إلى ابتكار عمليات التقطيع والتجزئة من أجل تحقيق مزيد من التنوع. وفي هذا السياق تحققت الوحدة في التعدد، ربما بفضل الثورة الصناعية وربما بوحي منها، عندما بدأ الطهاة في تقطيع لحم الحيوانات والطيور إلى أجزاء، ثم إعادة ضمها مرة أخرى في مجموعات متجانسة من قبيل “الأوراك” و”الصدور” و”الدبابيس” و”الأجنحة”، وارتبطت هذه التقسيمات بالواجبات السريعة كما في القطع المختارة في سلسلة مطاعم كنتاكي، وبسريعة التحضير كما في “فراخ كوكي”. ومن الملاحظ أن فعل التجريد كان هو النشاط المنوط به طمس الهوية، تحقق ذلك عندما صارت الكائنات الحية محض لحوم، أي مجرد قطع من اللحم المحايدة التي لا يميزها غير الطعم، ولعل النموذج الأشهر لهذه المأكولات هو “البانيه” و”الفيليه” و”البفتيك”.

ولقد وصل التحول في الهوية إلى ذروته في السنوات الأخيرة، عندما ظهرت أنواع من الأطعمة تحاكي أطعمة أخرى. وهو نوع من الهوية المراوغة، بعضها يراوغ بشكل مستتر مثل “البصل ذي الحلقات” و”البطاطس ذات الأجنحة” اللذان يحتفظان بإسميهما ويحاكيان البانيه في الشكل والطعم، وبعضها يراوغ بشكل صريح مثل “الحمام الكذّاب” الذي هو، في الحقيقة، أوراك فراخ، تحتفظ بطعمها وتحمل اسم الحمام. فالمحاكاة هنا في الاسم والشكل دون المذاق. وعنصر المراوغة مُعبّر عنه بصراحة ووضوح باعتباره نوعاً من الكذب.

والكذب هنا، في الحقيقة هو سر الخلطة، في الخيال وفي الواقع، في الطهي وفي الحياة. ولن نقول، بمصطلحات الفنان الكبير يوسف وهبي “ما الدنيا إلا مطبخ كبير”، لكننا سنقول إن الهوية لم تعد كياناً ثابتاً، لكنها أصبحت تحولاً مستمراً من خلال عمليات تفكيك وتركيب لا تنتهي، وإن المذاق أو المعنى، الذي لا يبدو مستساغاً أو مقبولاً في البداية، سيصير مستساغاً ومقبولاً فيما بعد!