جزر الشعراء القصيَّة!

1

إذا كان النقاد قد توافقوا على نقد النقد كفعل مراجعة أو “استجواب نقدي” بوصف تودوروف، فإن الشعراء يجدون أنفسهم الآن أمام هذا الفعل الذي يشبه فعل استجواب شعري لوعيهم ورؤيتهم ومنجزهم، وتصوّراتهم عن الكتابة الشعرية ومفرداتها الشائعة بدءاً من القراءة والتربية الشعرية، حتى الرهان الذي يعقدونه على تجاربهم بكونهم من الذوات الفاعلة في العملية، مروراً بموقفهم من القارئ والناقد، والتغيرات الأسلوبية بما تقترحه الحداثة التي يفترض أن المجيبين على الاستجواب منخرطون في برنامجها الفكري والحضاري، والشعري بالضرورة، و قراءتهم للماضي الشعري، وثقافة الآخر وإمكان المثاقفة الشعرية معه.

وهو استجواب ذاتي ليس فيه من الإكراه ما يوجب الشكوى والتذمر رغم شبهة الكلمة. فصياغات الأسئلة ومعانيها وما توجِّه به الإجابات، تنمُّ عن شعور بضرورة المكاشفة، والتوقف قليلاً لمساءَلة الشعراء أنفسهم، في ما يشبه نقد شعرهم والرؤية المحرِّكة لكتاباتهم.

إن لحظة مثل هذه ليست مناسبة صحفية أو فرصة للاستعراض الشخصي للمنجز، بقدر ما تعنيه من التعمق في وعي الشعراء، ورؤيتهم التي تعد من المشغِّلات الأساسية في الكتابة الشعرية. فكـأنها مراجعةٌ للذات وما حولها، ما أرادت من الشعر وما تحصّل لها، ما تريده لمستقبل القصيدة وما يدور في أفقها حوله، ما يرونه من واقع شعري وحياتي، وزمنهم وتبدلاته، وذلك بالاحتكام إلى الشرط الشعري الذي يعني لكثير منهم وجوده ذاته.

ولا أشك أن قرّاء الشعر ونقاده توقعوا قراءة الكثير من الأقوال التي أرادت بعض الإجابات أن تبدو صادمة بحجم هائل، يصل حد مقارنة المنجزات بالمتفجرات المزلزلة. وليس التنكر للماضي الشعري دون قراءة، وللمفاهيم والحدود الفنية والمعرفية إلا مفردات في قاموس سائد، لكثرة ترددها عبر الأجيال، كالموقف اللاحضاري من النقد، وقطْع الصلة بالأسلاف والتجارب المعاصرة بما يشبه التزاحم على الفضاء الشعري، ليلمع نجم واحد وحيد لا شريك لهيمنته في الكتابة وفرادته في التجربة .وذلك يوجب تسفيه السائل وسؤاله، والتراث الشعري قريبه وبعيده، واتهام الواقع ككتلة ضاغطة خارج الوعي الشعري، والهروب من التحديد والتعيّنات المفهومية بدعوى جهل الشاعر بما يعنيه له الشعر أو لماذا يكتبه، وهو تواضع خادع يخفي استعلاءً على السؤال، وربما إخفاء الجهل بالمكونات المعرفية التي ينشأ عليها الشاعر تجاوزاً لموهبته وبراعته الأسلوبية. وبالمقابل يظهر غياب الثقافة النظرية عن الممارسة الشعرية، فلا تُنجد الشاعر بما يمكن أن يجيب به، لأنه غير محدد في وعيه، فيستعيض عن ذلك بإنكار السؤال بتكبر ومكابرة لا يخفيان ما وراءهما. ولو كان الأمر متعلقاً بعدم إمكان تحديد الشعر أو وصفه وتعريفه، لكان الموقف واضحاً ومفهوماً.

لا أزعم أنني شعرت بخيبةٍ إزاء ما قرأت إلا في مواضع تعلو فيها الأنا وتتصاغر المهمات الأخرى. ولا يشمل ذلك بعض الشعراء الذين أعلنوا عن هذه الأنوات المتضخمة كما سأنقل عنهم في فقرات لاحقة، ولكن حتى في المسكوت عنه، والغاطس تحت بنية الإجابات، كتسفيه السؤال انعكاساً لقوة الأنا المتخفية، أو الهروب إلى إنشاء بلاغي، يغطي فقر الداخل بباروكات لغوية وبلاغية من المُلح، والخفة التي لا يحتملها المقام، والسرد المتمحور حول الذات لا كفاعل شعري، بل كمخلوق مخترع فذٍّ له وضع استثنائي لا تمس مكانته أو الاقتراب منه للتعرف على عقله ورؤيته، فكأنك تنتهك خصوصيته وقدسية موقعه في سماء لا يطالها ناظر أو جزيرة لا يصل إليها المتطفلون بالسؤال إلا وتلقّوا التعنيف والتجهيل، من حيث يفترض أن الشاعر يمشي على الأرض، ويتعثر بجمرة الشعر، فيلتقطها ليدع وهجها يضيء في نصوصه.

هذا ما افترضت أن القائمين على الاستجواب قد أدرجوه في توقعات الإجابة التي لا تخلو منها نيّات الأسئلة وصياغاتها وسياقاتها. كاستخدام مصطلحات تربك السياق (السوق، والمشروع، والصمت)، فيؤوّلونها بحسب ما ينصرف إليه فهمهم، ما أدخل قسماً منهم في متاهات بعيدة عن جوهر السؤال. ومن أبرز ما تنبهنا له القراءة خلْط بعض المجيبين بين الصمت موقفاً من غرائبية الواقع وتحديه أو تجاوزه للمخيلة الشعرية، وبين الصمت انسحاباً من النشر نفسه كوسيلة والتوقف عن الكتابة. سيتحمل السؤال وزر البلبلة، لكن تسرّع بعض الإجابات وعدم دقتها تسببت في بلبلة أكبر.

وخلال مراجعتي لإجابات الشعراء لأقدم هذه القراءة، تمنيت لو أن رقعة المستجوَبين قد اتسعت؛ لتضم ما يمثل أطرافاً شعرية لم يشملها الاستجواب ولو بشاعر أو شاعرة، من اليمن والبحرين وليبيا والسودان وغيرها. فربما أرانا مشهداً موازياً لتفوّهات المراكز التي شملها الاستجواب. وتعرفنا على تبني الحداثة رؤيةً، وقصيدة النثر أسلوباً يكتب بها المستجوبون، وهو ما لم تتحدث عنه الإجابات إلا نادراً.

ولاحظتُ أن اختيار العيّنات من الشعراء من أعمار شابة، باستثناء بعضهم ممن له رصيد في الكتابة الشعرية وكمٍّ من الإصدار، يكفي لمقارنة إجاباته بمنجزه، وكـأن الأجيال السابقة قد حسمت تلك الإشكالات واستقرت.

2

لقد افتقدتُ قضايا مركزية في الكتابة الشعرية في إجابات الشعراء، أهمها في اعتقادي الموقف من القراءة والتلقي ودور القارئ في المهمة الجمالية التي تستكمل العمل الفني الذي تنطوي عليه أبنية القصائد. كما أن ما يواجه قصيدة النثر من استجابات متباينة حتى اليوم، وما يدخل في نوعها من كتابات هشة، هي ممّا افتقدناه أيضاً في الإجابات.

وكانت بعض الإجابات تتعالى بمظنة أن ثقافة الشاعر لا تحدّها قراءة. ولكن ما هي الثقافة المعلنة بهذا الاستعراض: أقوال من شعراء وكتّاب عالميين في عملية إلصاق في مهمة عسيرة كمراجعة الشاعر لنفسه.

ولكن ثمة التماعات يجب التوقف عندها. فما قرأت في شهادة عبدالله الريامي تعكس وعياً نظرياً دون استعانات. فهو يفرق بين الشعر والقصيدة، وهو ما أشار إليه ياسين عدنان في إجابته أيضاً.

هذا شعر فأين القصيدة؟ نتساءل نحن لنفك هيمنة السلطة الشعرية بقوانينها على كتابة القصيدة الباحثة عن شكلها وما يلائم بنيتها.

فالشعر نوع التهاميٌّ يعمل على تأكيد مقاييسه واشتراطاته. وينافح عنها بغريزة البقاء النوعي، ويراكم النصوص تحت مظلته، حتى تأتي قصيدة، فتحرك ذلك السكون وتتمرد على سلالتها، وتخلق أفقاً جديداً. القصيدة تنزاح عن خط سير الشعر بكتلته الضخمة الثقيلة. بهذا المعنى فالشعر الذي يضيف لأفراد النصوص ما هو معتاد ومألوف موجود بوفرة. ولكن مرة أخرى: أين القصيدة التي تغيّر وتعدّل كما فعلت قصائد في سيرورة الشعرية العربية مثل “أنشودة المطر”، “هذا هو اسمي”، و”الجسر” وسواها.

يتنبه لذلك الريامي الذي يرى أن كتابة الشعر شيء والبحث عن القصيدة شيء آخر، ويضيف “في كثير من شعر اليوم نفتقد القصيدة، ولا نفتقد الشعر كثيراً”. وسيخالفه الخضر شودار الذي يرى ان الغائب هو الشعر لا الشعراء.

3

ولكن ما الشعر؟

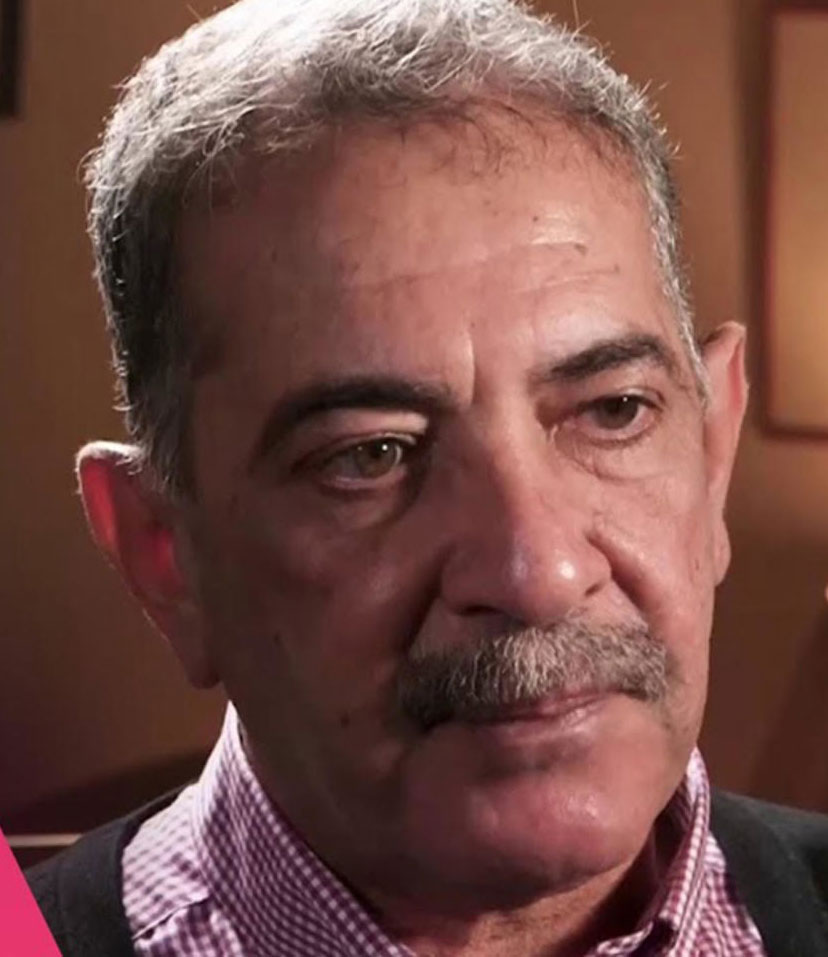

شاكر لعيبي: الشعر وسيط أساسي ضمن مشروع ثقافي عام

الشعر معرفة: عبدالله الريامي.

فرار إلى ملاذ فردي وسرّي ومحاولة لتمديد الحلم: عبدالله صديق.

وسيط أساسي ضمن مشروع ثقافي عام: شاكر لعيبي.

وسيلة لترميم العالم والذاكرة: سامر أبوهواش.

شرط وجود: علال الحجام.

الشعر ضرورة: مؤمن سمير.

أسئلة لجوجة تطلع من أودية الروح أو رباها: عبده وازن.

المعادلة بين الفكر والإحساس: محمد ناصر المولهي.

المسّ المتوهج من الغريب والمفاجئ والمدهش والخارج عن المألوف: وليد علاءالدين.

تلك مقتطفات استللتها من بعض الإجابات، تشي وسواها بقصدية الشعر ووجهاته. هي تعلن عن طريق قد لا تتوقع ما فيه، لكنها تدخل إلى فضائه بلا توجس أو تردد رغم وعورة مسالكه. ونجد التعامل الروحي والثقافي غالباً مع الشعر، وهذا يحرج القراءة عند التقاط اليومي والعادي في القصيدة. وهو من منجزات الحداثة في الجانب الجمالي الذي لم تتعرض له الإجابات على مستوى الكتابة أو التلقي. وهذا يؤشر لمن يتابع الكتابة الشعرية ويرصد تحوّلاتها بشيء من العودة إلى برناسية معدلة، ومثالية تتخفى وراء الكلمات. فثمة من وصف الشاعر بالنبي وأعطى الشعر مهمة لا يمكنه القيام بها إلا بالتنازل عن شعرية قصيدته، وبرنامجها الجمالي.

لقد استوقفني استطرادٌ في “مطالعة” وليد علاءالدين عند الاستجواب يقول وهو ينجز مفاكهة وخفة متعالية في مناجاة ساخرة، إنه لا يحب الشعر ولا الشعراء “الشعر كشفٌ وانتهاك لحظي، يقتنص اللحظة ويصنع صورته. هل يشبه – في ذلك – المصورَ الذي فضل التقاط الصورة على مدّ يد المساعدة لطفل يموت بينما ينتظره طيرٌ جارح لينهش لحمه الغض؟ هل كانت الصورة أهمّ أم الطفل؟”. وبذا وظّف الشعر بعد أن أنكر وظيفته، ليكون إسعافاً والشاعر مسعِفاً.. لكن وليد علاءالدين يعود ليمنحنا مقترحاً توفيقياً لم يتيقن منه هو نفسه “هل يمكن أن نلتقطَ الصورة ونساعد الطفل في آن! لنا أن نتساءل ولا ننتظر الإجابة”. ولكنه يقترح أن يكون الشعراء شهوداً على الجريمة لتراها الأجيال التالية. وأعتقد أنه أصاب في ذلك. وجعلنا نستذكر مثلاً واقعة موت مصارع الثيران في مرثية لوركا له، ومراثي لوركا نفسه بعد ذهاب الضحية والقتلة، بل ما كتب درويش عن محمد الدرة بعد مقتله على الشاشات، وتحت جناحيْ أبيه حتى بعد أن بليت الصورة، وامَّحت الجريمة – كسواها – من ذاكرة العالم المنشغل بأمنه وديمقراطياته وتحديث “لوائح” حقوق الإنسان!

وكمقترح توفيقي يمكننا أن نلمّ أجزاء من الإجابات كقِطع من صورة؛ ليكون الشعر معرفةً ووسيطاً وملاذاً وضرورة وجود، بما تحمله تلك الصفات من محتوى تتفرع عنه أسئلة لا نهاية لها عن كيفيات التعبير عن ذلك كله: ما الوسائل الشعرية المتاحة في القصيدة لتنجز ذلك وسواه؟ وكيف تنجز مهمتها الجمالية وتُشرك متلقيها في كمائنها وأسرارها؟ ذلك ما وددت أن يتاح له حيز في الإجابات، أو تأخذها إليه الأسئلة.

4

ولكن لنقرأ:

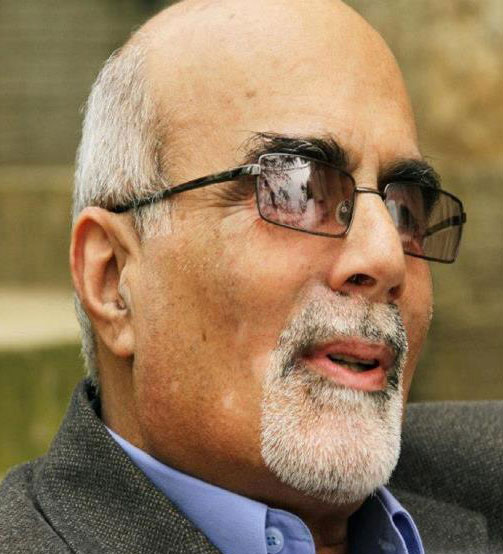

الشعر عذاب: فاروق يوسف.

الشعر مشاعر: محمد ناصر المولهي.

الشعر يعيش دائماً على هواء الوقت: الخضر شودار.

هذه التفوهات بصدد الشعر، وأرجو ألا أكون قد اقتطعتها من سياقها – لأنها مركزة وتعميمية – تشي بمنظور آخر للشعر. تلك حالة صحة ووعي مغاير وتعدد في الرؤى.

ولكن بعضها يغرق في رومانسية لم تعد تحتملها الثقافة الشعرية المطلوبة لكسر الهيجانات العفوية. فأن يكون الشعر عذاباً، اقتراح بالعودة إلى ملاذات المعاناة العاطفية والعناء المصاحب لها، والتوصيفات التي تجاوزها شعر فاروق يوسف نفسه وجيله، إلى عناء أكبر هو مكابدة القصيدة وتوليد جديدها. لاسيما وهو يرى أن عدَّ الشعر وسيلة للتعبير(كذبة حمقاء). وأن يكون “شعوراً أو مشاعر” فهو تقرير عادي لا يفصح عن تلك القصدية الكامنة في اختياره وسيلة أو واسطة تعبيرية. وأما أن يعيش في “فضاء الوقت” حتى في تأويل انتظار قدومه ولحظة انبثاق القصيدة في فضائه، فهذا يحيل إلى إيحاء وإلهام يعيدنا إلى التوصيفات المثالية، ورصد التجربة الشعرية بأدوات قبل معرفية.

الثقافة التي يحتويها الشعر تفنّد الذهاب إلى نداءات تجاوزتها الكتابة الشعرية، لا يذكرها الشعراء إلا جزءاً من طفولة شعرية يشخّصها عبداللطيف الوراري بدقة “في بداياتي الشّعرية كنت ضيفًا في مقصورة الرومانسيّين..” متابعاً تطوره الشعري، عبر تأثراته وقراءاته غير مستعلٍ عليها، ولا متوقفاً عندها دون تجاوز.

5

وفي الإجابة عن سؤال محوري هو: لماذا تكتب؟ يصرح عدد غير قليل بأنهم غير متيقنين أو لا يعلمون أولا يعرفون، وهذه إجابات يمكن فهرستها ضمن اللاأدرية، والنأي عن بسط المفهوم – سيقال لا مفهوم في الشعر-، لكننا توافقنا على عدم إمكان تعريفه وحصره ووصفه. لكن نفي المعرفة به في سؤال موجَّه لشاعر، تجعل الجانب الحِرفي في الكتابة الشعرية والمهارات الفنية والمقاصد الجمالية كلها خارج عمل الشاعر. فماذا ظل له؟ الحدوس والتداعي الحر في حلم يقظة؟ وصفات مستهلكة حملتها السوريالية طويلاً، قبل أن تهفت (موضتها)، وتصبح من مأثورات تاريخ الفن والكتابة. ويجري الحديث عن مستويات للنصوص قابلة للفهم والتأويل في عملية القراءة التي لم يذكرها أغلب المستجوَبين.

الإجابة بـ”لا أعلم” فاقت المتوقع: لا أعرف. ومع الوقت لم أفكر. لم يكن يخطر لي على بال. أجهل ذلك. لم أفكر بذلك. . بل بالقول: “لم أفكر أن أسأل نفسي لماذا”. بهاء إيعالي. تلك عينات من مفاتيح إجابات أعجبتني صراحتها رغم توقعي من بعض كتابها الذين قرأت لهم أن يبصرّونا بغاية الشاعر من الكتابة الشعرية. ليس ذلك قهراً لرغبة الكتابة بحريّة، ولا تقريراً لغايةٍ بمسمى سطحي مباشر، بل استكناه للمغزى الفلسفي والوجودي والثقافي للممارسة الشعرية كفعل، فاعلُه الشاعر ذاته الذي عرف طريقه فاختاره. السؤال قرين المعرفة التي يتطلّبها الشعر بما أنه فن له مبررات، فلا أفهم كيف أن بعض الإجابات تتغافل عن ذلك، وتعود بنا إلى المفهوم السحري وما قبل المعرفي للشعر، وربّات الإلهام اللواتي صارت لهن أسماء أكثر ملاءمة للعصر ومسمياته، لكن وجههن الخرافي لا تخفيه المدنية الفضية والحذلقات.

لأكتشف معنى وجودي: أنطوان أبو زيد.

فاروق يوسف: الشعر عذاب

لأعيش لأحيا لأتنفس: عائشة الحاج.

لكي أشعر بالمعنى: خزعل الماجدي.

لكي أدون دهشتي: حسن نجمي.

كي أعثر عليَّ بعد ضياع ..لأنه قدري. الله اختارني لأكون شاعراً -صدام الزيدي

وسيلة للتعبير عن أزمتي الشخصية وأفكار وأحاسيس متداخلة و غامضة .. علاء خالد

هذه العينات تستوقف القارئ بمغزاها، وتوسعاتها الممكنة، لأنها تجد في التلقي بعداً معرفياً. فالدهشة والمعنى والحياة ليست أهدافاً يتسابق إليها المتبارون، بل مهمة شخصية على الشاعر أن ينجزها لأنه حارس الدهشة كما يقول حسن نجمي، والدهشة جزء من الاستجابة الجمالية للأشياء حين تعاينها ببصيرة لا بنظر عابر. ومهمة الشاعر في تمثل دهشته وشعوره بالمعنى والحياة هي مهمة ليست يسيرة عند تمثلها فنياً في قصيدة، تأمل أو تتوخّى أن تنقل عدوى دهشتها إلى قارئها. وتنقلنا عبارة أنطوان أبوزيد وتداعياتها في الإجابة المميزة إلى عمق مطلوب في الكتابة الشعرية على مستوى الرؤية. فاكتشاف الوجود الذاتي مهمة إنسانية تنقل خبرتها إلى قرّاء الشعر، وتبصّرهم بجوهر كامن نبهتهم إليه القصائد.

لكن صدام الزيدي يضيّق مدى الكتابة، لتكون عثوراً على الذات لا التعبير عنها،وهو ربما يحاول إعطاء بعد ٍ وجودي معمق للكتابة الشعرية يندرج في ستراتيجيتها.

ونفهم قول خالد صالح إنه يكتب “بدافع الضجر” فهو ربما يريد أن ينسج ضجراً دلالياً هو موقف من الحياة والواقع المجسّد لها. أو أن يفاجئنا مؤمن سمير بهذه العبارة “لتعويض فشلي اليومي” فهو في أحد دلالاته يشي بتعارضات الشعري والمعيش.

وأفهم أيضاً هدف الماجدي من قوله “أكتب لأحقق فرادتي وأدوّن أسطورتي الشخصية”، فهو يصف بحثه في حياته الشعرية وإحساسه بضرورة الإتيان بما يميز الشاعر ويعطيه ملامحه وصورته. وربما كان ذلك في قناعة أحمد ضياء الذي عبّر عنها بشيء من الذاتية، بالقول “يمثلني وحدي” بعد أن مثّل الشعر بمعول الحقيقة اليومية. يرى علي نوير أن الشعر أصبح صنواً لحياته، بذلك يقر بوجود حياة له وأخرى شعرية، يعينه ذلك في الكتابة انشقاقاً على يوميات حياته كمحددات لمخيلته وكتابته. ويفتح حكمت النوايسة كوةً للتفاؤل حين يلون الإجابة ببياض مؤقت يخفف موج التشاؤم والقنوط، فيقول “إن الشعر هو الذي يحدد مكانه في العالم”، فارتبطت قصيدته بالأمل. الأمل هنا له قوة الشعر ومقدرة القصيدة على صنع عالمها بحرية.

المشغّل الثقافي يطل من بين الإجابات ليعيد الثقة بان الشعراء يوسعون دائرة المعين الكتابي لقصائدهم. زاهر الغافري يرى أنه “يحاول المزاوجة بين الفلسفي والشعري”. وهي مهمة تتخذ هيئات شعرية في تساؤلاتها عن مفردات كالموت والحب والغياب، وهي أخف المقتربات الممكنة للشاعر كي يحافظ على المهمة الشعرية لقصيدته ولا يفقدها في برود السؤال الفلسفي وجفاف استدلالاته.

6

في الموقف من النقد والنقاد نواجه المواقف الشائعة ذاتها بصيغ مختلفة. إفادات بأن النقد غير موجود أو لا يستحق الانتباه والانتظار، ولا نقد منصف، تهمٌ شتى كالمجاملات الإخوانية والإهمال وعدم الجدّية. وقليل من الشعراء أقروا بما قدم النقد لتجاربهم. وحفظوا لمن تابع شعرهم أو كتب عنه ما أفادوا منه، أو ما أسهم في جلائه.

ولكن كلا الطرفين هنا انطلقا من ملامسة النقد لنصوصهم، لم يروه قريباً من نصوصهم فأحسوا غيابه. إذن لا نقد ولا حركة نقد عربية. وآخرون يشخص النقاد حصيلة نتاجهم ويصنفونه؛ فيكون النقد مهماً والنقاد ضروريون لإضاءة النصوص.

منير الإدريسي بتواضع نادر يرى أن النقد لم يطّلع على تجربته، ولوجود أزمة في القصيدة ومعاناة في النقد. وهذا ما لا تراه أعين كثيرة تلوم النقد وتناصبه عداء يصل إلى حد المحو. في النقد أزمات لم تلفت المستجوبين؛ لأن ما يعني الشاكين أن النقد لم يقارب نتاجهم. ولكن ماذا عن الكتابة النقدية المؤسِّسة في مراحل الشعرية العربية والمقعِّدة لكثير مما أفرزته الحركة الشعرية؟ وما الموقف من الحرث النقدي وتمهيد أرضية التلقي لقبول التحديث والمنافحة عنه؟

كان عبده وازن يستجمع معرفته شاعراً ومحرراً ثقافياً لفترة طويلة حين قال “إن حركة النقد ضئيلة، وتتضاءل أكثر”. ولكن تضاؤلها مبحث مهم وطويل تجنب الخوض فيه. كما افتقد شاكر لعيبي مَن وصفه بـ(الناقد الحصيف) تاركاً تحديد أبعاد حصافته للظن، وشكك بوجود القارئ البارع والصبورأيضاً، وحمّله وزر ما نسب السؤال للكتابة السائدة من رداءة بوصفها خرقاء، فتعرفنا على يأس مزدوج من صدى للكتابة لدى القارئ العام والقارئ الخاص معاً، وبمعزل عن فعل القراءة.

فيما حسمت عائشة الحاج الإجابة بقولها المباشر “لا أتوقع شيئا من النقد”.

أنطوان أبو زيد: الشعر لأكتشف معنى وجودي

ولن أختم وقفتي عن الإجابات عند هذا السؤال إلا بعد أن أستعيد هذه الإجابة التي تشغّل معزوفة قديمة: النقاد شعراء فاشلون، وتفوته – وهو الأكاديمي والمطلع على النظريات الأدبية الأجنبية كما يقول – أن هذه المقولة تدحضها الأمثلة، ولا تطّرد أو تصدق عند المعاينة المدققة.

“الشّاعر الحقيقي لا ينتبه لكلام النّقد والنقّاد الّذين هم في أغلب الأحيان شعراء وكتّاب فاشلون. يمكن قول ذلك عن النّقد الأدبي الحديث من سانت – بوف (1804 – 1869) إلى رولان بارت (1915 – 1980)” أيمن حسن.

هكذا بأسطر قليلة امتدت الغضبة الفوارة إلى الغرب، فنسف أيمن النقد الأدبي الحديث من سانت بوف إلى بارت! وليته استعاض عنه بالنقد الثقافي مثلاً الذي يقاسمه الحكم باستنفاد النقد الأدبي مهمته، وحان وقت نعيه. لكنه وصف النقد بالأدبي هكذا دون قصد واضح. بل استعاد مقولة التوحيدي – كلام على الكلام – لجعلها سبًّة على النقد. وهو بذلك يكرّس موقفا يشكك بديمقراطية الأدب ومكانة النقد كجزء من الآخر الأدبي الذي لا يصح لحياة الشعر أن تخلو منه، حتى لو عانى أزمة كما تمر بسائر الفنون ولا تلغي ما قدّم. ووجدتُ في إجابة أيمن إشارة مهمة مر بها سريعاً في هيجان لغته المصوّبة للنقاد، فذكر أن “أفضل ناقد للشاعر هو الشاعر ذاته”، وكان بإمكانه لو وسَّع رؤيته لما حوله لا لذاته فحسب، لرأى أن القول ممكن تعديله ليكون: أفضل ناقد للشعر هو الشاعر.

ومن حق القارئ أن يلمّ بتصور النقد، وصورة الناقد الذي يريده المستجوبون بديلاً لما رفضوه.

فكانت ثمة تصورات جديرة بالمعاينة، تطلب الناقد الذي يمتلك روح الشعر بجانب عدته النقدية، فيقول عبدالرحيم الخصّار “على ناقد الشعر أن يكون شاعراً دون أن يكتبه بالضرورة. وأن يملك مع المناهج رو ح الشعر…”. ويثير عبدالله صديق بملاحظة عدم انتباه النقاد إلى اشتغاله على الإيقاع الداخلي في نصوصه إلى مشكلة جمالية جديرة بالبحث، وهي جزء من أزمة نقد قصيدة النثر، والقصور في توسيع مزاياها وفحص إيقاعاتها. . ويلفت صدام الزيدي نقاد شعره إلى أهمية عتباته النصية لاسيما العناوين التي يراها أجمل من محتوى النصوص! وحين يتحدث عن المآخذ التي تحسب على الكتابة الجديدة يشخص منها تماثل النصوص وكونها مستنسخة عن بعضها حتى في العناوين. وهو يثير هنا مشكلة قراءة لا تعطي لهذه الموجّهات القرائية عند التلقي ما تستحق جمالياً. كما نبّه علاء خالد إلى ميزة مهمة في كتابة قصيدة النثر هي الإستعانة بالسرد في القصيدة ،وما في قصيدته من مرتكز سردي يومي، يحاول أن يجد له أشكالاً مناسبة،مالم يتنبه له النقاد.

بالمقابل ثمة مفرقعات وردت في الإجابات التي تعمّد أصحابها وضعها في ثنايا إجاباتهم لأغراض معروفة في العادة، قول أيمن حسن إنه لا يعد نفسه شاعراً عربياً وإن كان تونسياً، ويهم بهاء إيعالي أن يعلن عن قراءاته الأجنبية مبرراً ذلك بكثرة الكتابات الرديئة بالعربية! ويذهب أحمد ضياء في التمركز على ذاته حد القول “إن مجموعته رغم أنها بورقة واحدة عُدّت ‘عبوة ناسفة في الشعر العالمي’، لكني أجدها مرت على الكثير من النقاد أو (ما يسمون بالنقاد)! بوصف بهاء إيعالي. ومن أسباب هذا المرور على النقاد كونها تفوق عصرها”. وهذه الادعاءات تذكرنا بكثير من كلاسيكيات المناكفات والادعاءات التي شهدتها الأجيال الشعرية المتعاقبة ومضت دون أن تذكر، حتى لو جاءت تحت شعارات التمرد والرفض شكلياً، وهو مانسبه علاء خالد للبدايات ،فوضع للتمرد هدفاً عقلياً مناسباً ، يلخص باتخاذ موقف من الحياة والوجود .. بعد اجتياز التمرد العفوي ربما – في البايات الشعرية. أعجبني تواضع نادر من شوقي واعترافه بآبائه الشعريين.

7

وبعد، فمن بين ما نفتقد في الإجابات، رغم محدودية الفضاء المتاح لها.

– الحديث عن الآباء الشعريين بوضوح. وتعين الصلة بتراثهم الشعري ورؤاهم.

– رصد التربية الشعرية الذاتية وعلاقتها بالوعي الشعري.

– القراءة بكونها فعلاً متمماً لعملية الكتابة.

– الصلة بالواقع الذي أقر الشعراء بأن وقائعه فاقت المتخيل والغرائبي.

– مكاشفة الذات دون نقابية وتبرير بوجود ضعف ورتابة وتقليدية في كثير مما يكتب من شعر، تحت لافتة التحديث التي كان الشعراء المستجوَبون ينضوون تحتها في الرؤية والممارسة الشعرية.

فكأن الشعر بعبارة عبده وازن “أرض مشاعة بلا سياج”، وستتيح الإنترنت ووسائط التواصل هواءً زائداً لكثير من الأسماء المصنوعة والتجارب الملفقة. وأكثر ما نخشاه أن تنقطع بذلك صلة القصيدة بمتلقيها الذي لاحظ نجيب مبارك بدقة أن نخبوية الفن الشعري جعلته فرداً لا جمهوراً. وهذه إشكالية جديرة بالفحص والمساءلة.