جماليات اللاشكل

كأن القصيدة لا تنتهي، بل تمتد وتمتد إلى ما لانهاية، وهي قابلةٌ للزيادة والإضافة والاستكمال ومراكمة السطور الشعرية. هذا هو حالُ عدد لا يحصى من القصائد التي تكتب الآن في العربية، وتحتشد بها المجموعات الشعرية التي تقذفها المطابع كلَّ يوم دون إضافة أو تطوير حقيقيين للتجربة الشعرية العربية الراهنة. فما نقع عليه هو نوعٌ من الجريان أو الدفق الكلاميِّ الذي ينهمر كالفيضان على القارئ دون أن يكون له نقطةُ ارتكاز محورية ينطلق منها، أو بؤرةٌ شعورية أو رؤيوية أو فكرية يفيض عنها، أو إيقاعُ شكلٍ ينتظمه، أو بنية تحدد وجهته وعالمه.

لا تهمُّ بالطبع المادة أو الشكل أو البنى الإيقاعية التي يستخدمها هذا النوعُ الهلاميُّ من “الكتابة الشعرية”. فهو، بغضِّ النظر عن اتخاذه شكلَ قصيدة التفعيلة، أو قصيدة النثر، لا يستجيب للشروط الإيقاعية أو الشكلية أو المضمونيَّة لهذين الشكلين من أشكال الكتابة الشعرية. إنه ينتشر وينداح في كلِّ اتجاه، مستفيداً من الطبيعة المفتوحة لقصيدة التفعيلة التي تسمح بالامتداد والتوسُّع والمُراكَمة دون أن تحدَّ من اندفاعها القيودُ الصارمة التي تحكم قصيدة العمود، وكذلك من الطبيعة غير المقيَّدة للنثر التي لا تفرض على الكاتب إيقاعاً محدداً، بل تسمح بالتنويع في البنية والشكل دون حاجة إلى الاستعانة بعناصر من خارج النثر نفسه، مثل الإيقاع الموسيقي الذي ببدو قيمةً مضافةً إلى بنية النثر. ما يهمُّ على وجه التحديد في هذا الشكل، أو اللاشكل، من أشكال الكتابة الشعرية العربية هو الطاقةُ الانفعاليَّة العالية والرغبةُ في التعبير عن العالم والمشاعر الدافقة التي لا تعثر لها على شكل أو بنية فتندفع غير مُلوية على شيء محتفظةً بالإيقاع الموسيقي الدافق في قصيدة التفعيلة، أو اندفاعة النثر اللاهثة في قصيدة النثر.

قصيدة اللاشكل

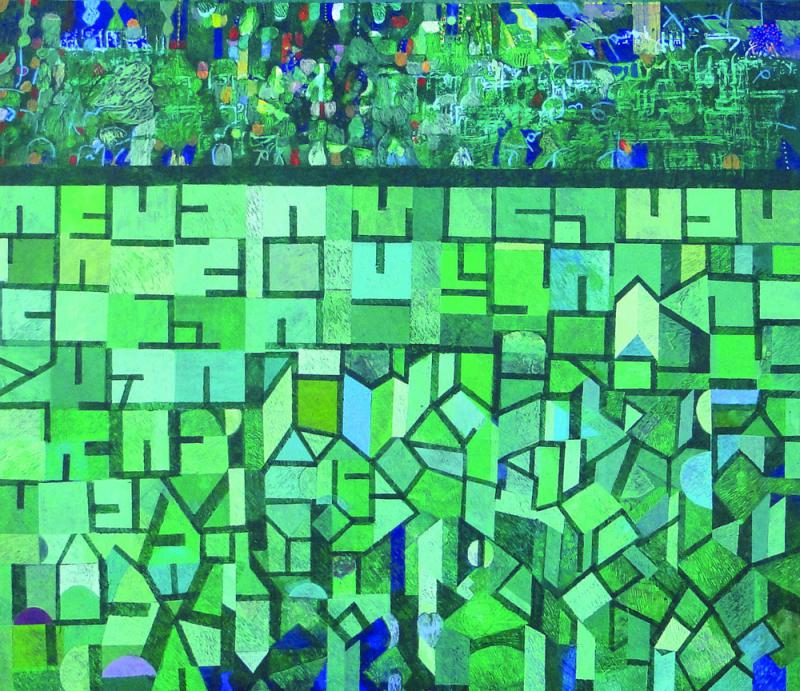

مع ذلك، ورغم افتقاد هذا الشكل من أشكال الكتابة بنيةً محددة، أو عدم امتلاكه بؤرةً أو لُحمة تَلُمُّ عناصره وتوجهه، فلا شك أنه ينطوي على بعضٍ أو كثيرٍ من الشعر. لكنه شعرٌ يشبه ما نعثر عليه من عناصر وتعبيرات شعرية في أشكال وأنواع تعبيرية أخرى، كالرواية والقصة القصيرة والمسرح والسينما والدراما التلفزيونية والفن التشكيلي، وحتى الكلام اليومي. إنه شعرٌ دون شكل، شعرٌ يبحث عن شكله فلا يجده. ولهذا ينطلق الكلامُ – الكتابةُ – مندفعاً كالسهم بلا وجهة أو غاية، فتتراكم الألفاظ والتعبيرات، وتتكدس الجمل، وتتوالى السطور، للتعبير عن حالات شعورية مهتاجة لا تجد معادلاً لغويّاً لها، فتحاول التعويض عن غياب هذا المعادل اللغوي التعبيري بالامتداد والتوسُّع والانثيال وتوسُّل البنية المفتوحة.

هكذا تكرر “قصائد” الشاعر الواحد نفسَها، ويصبح الديوان الشعري “قصيدة” واحدة لا تنتهي بل تعاد كتابتها مرّة بعد مرَّةٍ. بل إنه ليمكننا القول تجاوزاً إن جُمَّاع هذا الشعر العربي المكتوب على هذه الشاكلة ليس سوى “قصيدة” واحدة تتكرر في دواوين الشعراء. فالغاية من هذا النوع من الكتابة هو التعبير عن شواش العالم وعدم وضوحه، عن اهتزاز القيم واضطراب الوجود، وعدم توافق الذات الشاعرة مع العالم وفوضاه. وهو ما يؤدي في النهاية إلى انحلال القصيدة واضمحلالها، إلى تحلل الشكل وغيابه. فالقصيدة تتحدَّر من عالم القَصْد، من توخّي الغاية والبحث عن شكل للمشاعر الدافقة والأفكار الغائمة غير المتشكِّلة. إنها محاولةٌ للتغلُّب على ارتباك هذا العالم وافتقاره للشكل والمعنى (يصدق هذا الوصف بعامَّة على الآداب والفنون والعلوم على اختلاف غاياتها والوسائل والعناصر التي تتوسَّلها للتعبير والبحث عن شكل لما تصف وتسعى إلى إدراكه وفهمه). أمَّا هذا النوع من الجريان اللغوي والدفق الشعوري فلا يتوفَّر على بنية محددة درجنا على أن نطلق عليها اسم “القصيدة”. إنه نوعٌ من الكتابة المفتوحة.. التي لا تعثر على نهاياتها.

ثورة الشكل

لقد تطور الشعر العربي في مراحله الذهبية زمن الجاهلية وفي العهدين الأموي والعباسي ليصبح كتاب العرب الأول وسيرة وجودهم في التاريخ. ويمكن لمن يقرأ شعر امرئ القيس وطرفة بن العبد ولبيد بن ربيعة والحارث بن حلّزة اليشكري وعمرو بن كلثوم، لنعدَّ أسماء قليلة من شعراء الجاهلية، ومن يطلع على تجارب شعراء كبار مثل عمر بن أبي ربيعة وأبي نواس والبحتري وأبي تمام والمتنبي والمعري، لنعدَّ قليلاً من شعراء القرون اللاحقة بعد ظهور الإسلام وانطلاق حملات الفتح الإسلامي نحو أرجاء الأرض كافة، واختلاط العرب بالأمم الأخرى واكتساب الشعر العربي سمات حضرية تضعه في حالة تضاد مع البيئة الصحراوية التي تتسم بالندرة وقلة العناصر، يمكن لذلك المرء أن يلحظ التغيرات الكبرى التي طرأت على شكل القصيدة العربية سواء على صعيد الإيقاع الذي اكتسبه الشعر في مراحل صعود الحضارة العربية الإسلامية زمن الأمويين والعباسيين، أو على صعيد اكتساب النثر سمات شعرية ميتافزيقية ذات طبيعة سرية في كتابات المتصوفة من أمثال الحلاج وابن عربي وبشر الحافي والسهروردي والنفّري، ما فتح الباب واسعاً لقصيدة النثر العربية في القرن العشرين أن تزاوج بين مصادرها الأوروبية الأميركية، في أشعار بودلير ورامبو ولوتريامون وسان جون بيرس وإدغار ألن بو ووالت ويتمان، ومصادرها العربية ممثلة في نثر المتصوفة الكبار، أقصد بخاصة ابن عربي والنفّري، وناثراً عظيماً كأبي حيان التوحيدي.

لكن الثورة الشكلية الكبيرة التي ضربت الجذور الإيقاعية للشعر العربي تتمثل فيما حدث في نهاية أربعينات القرن الماضي، فقد انفجر الشكل الإيقاعي الذي ساد على مدار حوالي ألفي عام. كان الشعر العربي، كما حفظته لنا دواوين الشعراء وكتب السير والتاريخ والموسوعات العربية القديمة، مثل كتاب الأغاني وكتب الحماسة، وما يسمّى في النقد العربي القديم “طبقات الشعراء”، قد استقر على طبيعته الإيقاعية المتمثلة في البنية الشطرية والقافية المتكررة. لكن شعراء أربعينات القرن الماضي، كنازك الملائكة وبدر شاكر السياب وبلند الحيدري وعبدالوهاب البياتي وأدونيس وخليل حاوي وصلاح عبدالصبور وأحمد عبدالمعطي حجازي، ومن بعدهم شعراء الخمسينات والستينات والسبعينات كسعدي يوسف ومحمود درويش وسميح القاسم ونزيه أبوعفش وممدوح عدوان ومحمد علي شمس الدين وشوقي بزيع، وآخرين من أقطار عربية مختلفة، قاموا بانتهاك تلك البنية المتوارثة المستقرة لتصبح التفعيلة المفردة، وهي أساس البنية الإيقاعية في الشعر العربي، هي البنية التي يستند إليها الشعر الحر، أو شعر التفعيلة استناداً إلى تلك البنية الإيقاعية الصافية غالباً الممتزجة بتفعيلات مقاربة في أحيان قليلة. وقد صاحب تلك الثورة الشكلية اندفاعٌ باتجاه الاستفادة من الأمثال والحكايات والأبطال الشعبيين، واستخدام مفرط للأسطورة والنص القرآني، لإضفاء أبعاد على القصيدة العربية في القرن العشرين تجعلها تقترب من الحياة الراهنة والموروث العربي في الوقت نفسه.

جماليات التنافر

من جهة أخرى تبدو قصيدة النثر، بأعلامها الكبار في الشعر العربي المعاصر: محمد الماغوط وأدونيس وأنسي الحاج وتوفيق صايغ، إضافة إلى الأجيال التالية التي جاءت بعدهم كسليم بركات وعباس بيضون ووديع سعادة وحلمي سالم وأمجد ناصر وبسام حجار ونوري الجراح ووليد خازندار وزكريا محمد، محاولةً للتواؤم مع إيقاع العصر، فهي تحاول تغيير تراتبية العناصر المكونة للشعرية بحيث يصبح السياق هو المحدد الأول للشعرية مهملةً العناصر الشكلية التي استقرَّ عليها النوع الشعري العربي لعصور طويلة. وهي بذلك تولِّد شعرية الموقف والحالة، أي الشعرية النابعة من سياق تأليف الكلام لا من العناصر الملصقة على جسد الكلام من قافية ووزن وتناغم داخلي. إن جماليات العصر الحديث هي جماليات التنافر وليست جماليات التناغم، وكل من يحاول إضفاء انسجام على العصر يخطئ في تحديد شخصية هذا العصر وطبيعته المعقدة.

رغم كل ما قلته سابقاً، فإن الشعر الكبير يتجاوز الشكل، ويخترق النوع الأدبي، ويفيض على حواف التعبير اللغوي، بل وقد يتجاوز أحيانا حواجز اللغات والثقافات والحضارات، ليصبح تعبيراً عن الوجود البشري برمّته. لكن هذا الشعر الكبير قليل ونادر مثل الكبريت الأحمر. إنه يطلع مرة كل مائة سنة، أو مرة كل ألف عام، ويظهر في لغة ولا يظهر في لغة أخرى لأسباب غامضة، يصعب قياسها والتيقن منها. وقد تتصل هذه الأسباب باللغة نفسها، أو بثقافة بعينها، أو بتجربة إنسانية محددة، لكنها تتصل أولاً وأخيراً بالمبدع الكبير نفسه، ذلك الذي اسمه هوميروس أو امرؤ القيس أو طرفة بن العبد أو المتنبي أو بدر شاكر السياب أو محمود درويش.