خطابها الأخير وحصان نيتشه

ليس مهما وضع التبريرات وإدانة الآخر، فالأمر سيان، ففي آخر المطاف إن الحياة فقدت طعمها، والقدر يكيل له، الضربة تلو الضربة، أما موقفه من الناس عموماً يخلو من النزاهة، أصبحوا جميعا في نظره، أجلافا يعيشون على القذارة، مثقفين، سياسيين، كهنة، صعاليك، خصيانا حتى رجال الفن والموسيقى والمتصوفة كلهم يبعثون السأم في نفسه.

لم يتصور قط، قلة الإحساس والفظاظة والتجاهل التام أن تجعل المرء كائنا لا معنى له، ألاّ يحزن! يعني ليس رحيماً، أن يصبح بليدا بوجه بارد، هذا ما يجب عليه فعله، شعارات السلام، التعايش السلمي، تقبل الآخر، الحداثة البعدية، التراث، كلها نفايات، هو يعلم أنه أصبح مملا وتافها، أنه في غاية التعاسة. أنه يعني ما يقول، لا سعادة له في هذا العالم أبدا.

أول رواية قرأها في حياته كانت شديدة الحساسية، كاتب أميركي متذمر، وقف ذات يوم متأملا وجهه أمام مرآة على شكل دائرة، قال، حسنا، سأصبح كاتباً! لم يكن أريك سيغال يتوقع أن “قصة حب” ستحرز رقما قياسيا في تاريخ النشر ويطبع منها خمسة ملايين نسخة وتعرض في معظم دور السينما في العالم. وتجعل منه أهم كاتب أميركي في السبعينات. ربما هذه الرواية أثّرت فيه بصورة كبيرة، خاصة الفقرة التي تقول فيها جيني “الحب هو ألا يكون لنا أن نقول أبدا أننا آسفون” المفارقة الكبرى ليست موضوع الرواية، وإنما فكرة الاعتذار، لا أسف في الحب والموت معا.

لقد كان خطابها الأخير، عنيفا يحتفل بالصقيع وهجرة الحواس ووباء الألم يضع اللوم على الأفعال والأفكار والأحلام أيضا.. ما هو الإثم الذي ارتكبه في ذلك البلد اللعين الذي لم تسبق له زيارته..! تركها وحيدة تلعق الغياب وتصرخ من فظاظة الرحيل! وماذا يفعل؟ حاول قراءة الخطاب بجميع الطرق الممكنة، بواسطة قواميس اللغة، تحليل الخطاب، النقد السيميائي، الشكلاني، لكنه فشل.

قال لنفسه: لست مطالباً بالشروحات والتفاسير وإبطال الحجج في ذلك الحلم الذي تعدى زجاج المخيلة، ما الذي جعلها حزينة؟ الحيرة أم الغياب؟ هوس الأشباح أم صعوبة التكيف، أننا في هذا العصر بحكم المدنية الحديثة أكثر عرضة للضجر، هذا شيء ربما كان غير معروف على أيام هرقليطس الذي أكد أن أهالي “أفسوس” جميعا يستحقون الشنق. لأنهم كانوا يقولون في عز نشوء الديمقراطية “يجب ألاّ يحتل أحد منا مقام الصدارة” أما في عصر الإنترنت، إن أفضل خطة هي تجنب السبق والأولوية والمكان المميز، بل ضرورة الابتعاد عن ضروب الملاهي التي تدعو إلى الاسترخاء والتسلية.

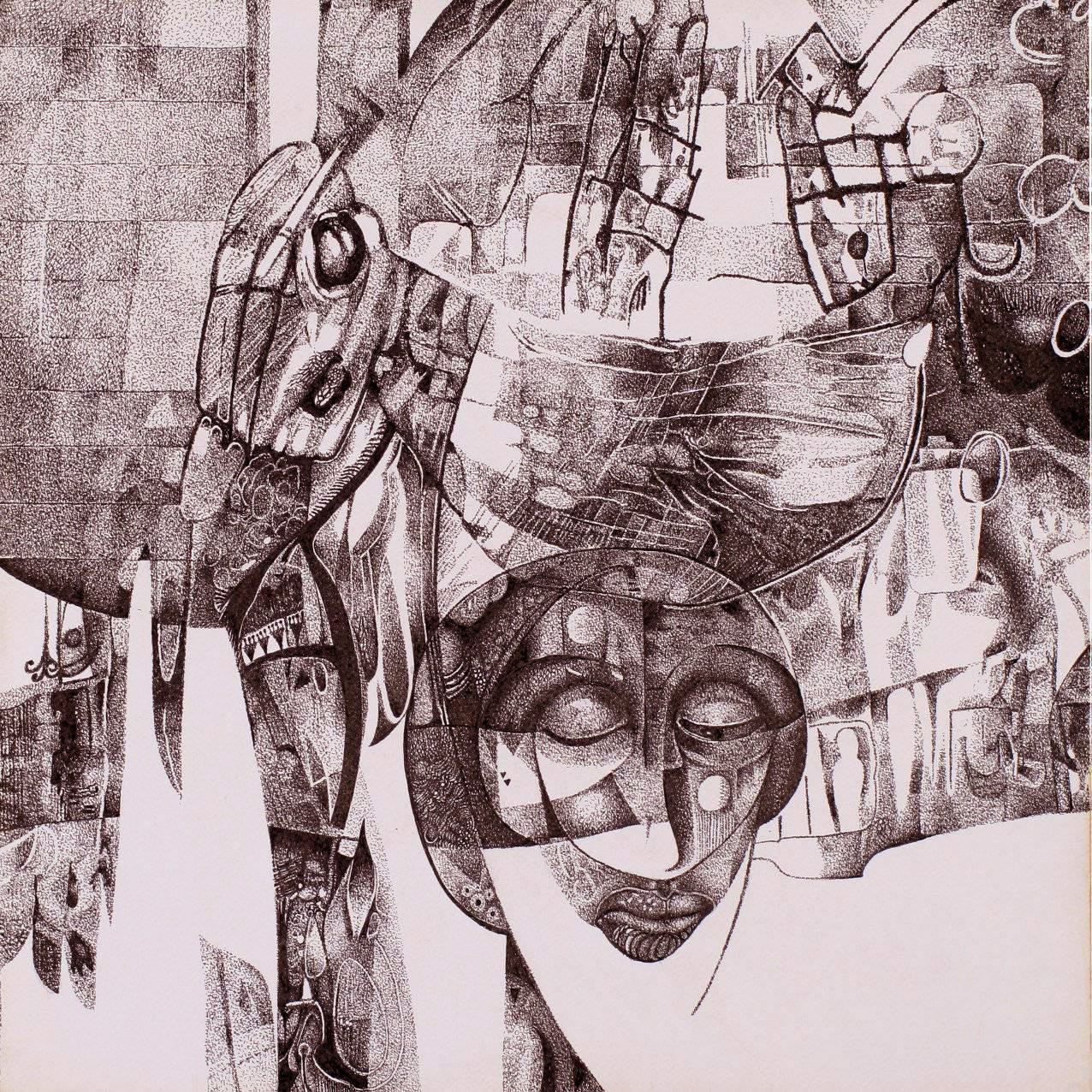

لم ينكر في دخيلة نفسه أن لهجة الخطاب كانت تلقائية، نفس طاهرة، عتاب لذيذ، لغة شعرية، حب صارخ، انتهاك قوي للأعراف والترتيبات التقليدية المنافية للعقل، لقد أشارت له في بعض الفقرات إلى ضرورة اللقاء، والاستعداد التام للحلم، ومنحته شرف الدخول إلى المملكة المقدسة، وقدمت له القربان الأشهى في مواسم الاحتفال، أحس حينئذ بعظمة الشموخ، فأضحت الأشياء المستحيلة ممكنة، والبعيد قريبا، والزمن تلاشى بصورة غير متوقعة.. حزمة من التناقضات والتخيلات اللامتناهية جعلته يبكي مثل نيتشه، نعم يبكي، غير أن بكاء نيتشه كان من أجل حصان، أما بكاؤه كان من حميمة الموقف والرغبة الجامحة التي ليس في الإمكان كبحها إلا لمدة قصيرة. إن السعادة ليست بمعنى من المعاني سوى فرصة مثالية لإنكار الذات، فالحب يجب أن يكون مبرّءاً من الأنانية، وكذلك الفضيلة ربما أقل تعريف يمكن أن يوضع لها، هو أن تُمد يد المساعدة إلى المضطهدين.

لقد ختمت خطابها بالقول: كل شيء انتهى، لا يوجد أمل، أنا متذمرة جداً، فما هي النتيجة؟”.. جملة استفزته وأخرجته من عقله، ماذا يعني لو أنه قال: عفوا! لن أترك حبيبتي في مطار يعج بالأقزام. سأرحل معها إلى تلك الشلالات المنشودة، هل سيبقى الأمل؟

طوى الخطاب، وخرج يتجول في الشوارع حتى ما بعد منتصف الليل، الشوارع مهجورة والأبواب موصدة، السؤال الوحيد الذي برز في أعماقه وبقوة كبيرة، هو أنه كيف يختار فيما يُقدم له من خيارات، وبغتة تذكر أحد المشاهير يردد بصوت أجش “فليكن بولنا حارا وشرابنا باردا، لأن أمنا الأرض في الوسط، جعلت مستديرة كالبيضة، تحوي جميع الأشياء الطيبة داخلها، كقرص عسل”.

عندئذ، وللمرة الأولى، أدرك حقيقة الواقع الذي يعيش فيه.