سلطانية الشاعر ناقداً وموضوعية نقد الناقد

في زيارتي لندن للمرة الأولى التقيته بكلية الدراسات الشرقية والإفريقية (SOAS) في جامعة لندن. كان ذلك في ستينات القرن الماضي، فترة صعود الحركة التموزية بعنفها وعنفوانها، وكنت أقترب من العشرين. ومع انتهاء دراستي في كلية دمشق الأميركية. كنت كما تخيلت آنذاك، أشبه بجانوس، الصنم الناظر إلى الأمام والوراء في وقت واحد: الأدبان العربي والإنجليزي يستحوذان على بصري وبصيرتي. وكواحد من المعجبين القلائل بالشاعر توفيق صايغ مترجم “رباعيات أربع” رائعة إليوت، سنحت لي فرصة السجال (أسميه سجالاً لا حديثاً ربما من باب الغرور) مع علم بارز من أعلام الحركة التموزية. كان السجال كما أذكر يدور حول إليوت ونظريته في الأزمان الثلاثة وإحالتها (التي اعتبرتها اكتشافاً شخصياً آنذاك) إلى القديس أغسطين. في كتاب “تاريخ الفلسفة الغربية” لبرتراند راسل قرأتُ بتلذذ عمّا كتبه الفيلسوف أغسطين في اعترافاته من أن الزمن خلق عندما خلق العالم، وأن الله أبديّ سرمديّ لا نهائيّ، أي زماني لا زمني (الزمني محدد والزماني مطلق).

ليس ثمة بالنسبة ى الله قبل أو بعد بل حاضر أبديّ.. أبدية الله مستثناة من علاقات الزمن. الزمان المطلق حاضر ماثل بالنسبة إليه. الماضي يباطن الذاكرة. وأما المستقبل فهو يباطن المتوقع. والذاكرة والمتوقع حقيقتان تنتميان إلى الزمن الحاضر. في “رباعيات أربع” التي ترجمها توفيق صايغ التقط إليوت الفكرة وأعاد صياغتها على نحو لافت:

“الزمانُ الحاضر والزمانُ الماضي

حاضران كلاهما، ربما، في الزمان المقبل،

والزمانُ المقبلُ يحتويه الزمانُ الماضي.

إن كان الزمان كله حاضراً أبداً

كان الزمانُ كله مستحيلَ الافتداء”.

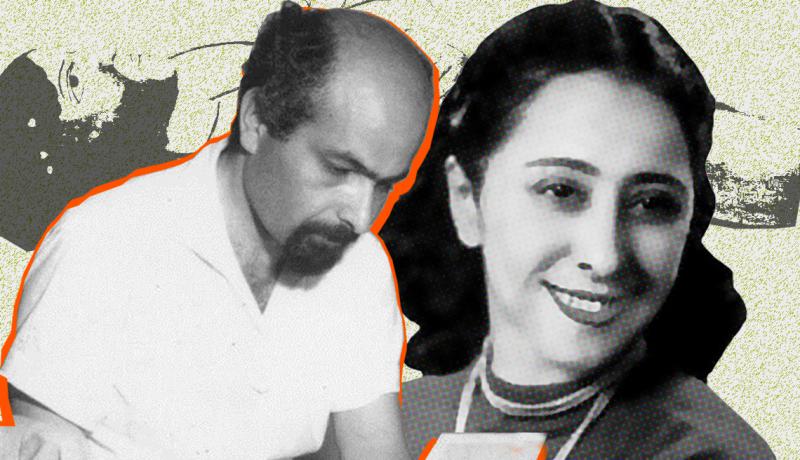

غاية هذه السطور هي التوقف نقدياً عند كتاب مهم للراحل توفيق صايغ (1923 – 1971)، هو في الأصل على حد إشارة محققه ومحرره محمد مظلوم، مسودة مخطوطة من بين مسودات تركها الشاعر وجمعها شقيقه فايز من شقته ومكتبه في بيركلي بكاليفورنيا بعد وفاته، وبقيت مجهولة لسنوات.

قوام ما سبق أن الكتاب الصادر بعد تحقيقه في عام 2015 وعنوانه “نازك الملائكة طريدة المتاهة والصوت المزدوج: دراسة في ديوان شظايا ورماد” (منشورات الجمل، بغداد بيروت) تكمن أهميته بطرحه مشكلية لافتة في مدونة الحركة التموزية في الشعر العربي الحديث. المعروف أن رأي الشاعر العربي يظل بقدر أو بآخر، هامشاً مهماً في مدونة الشاعر. ولأن الحركة التموزية تمثل انعطافة تحول وتغيير يمكن القول إن ما يظل هامشاً ليس كذلك. وأعني بهذا تحديداً أن ما يقوله الشاعر يصير في المحصلة قرين شعريته، فهو ليس شاعرا فحسب، بل شاعر وناقد في آن. وهذا ينطبق على عدد من الشعراء التموزيين بدءاً من جبرا إبراهيم جبرا مترجم فصل “الإله السوري أدونيس” في كتاب “الغصن الذهبي” للأنثروبولوجي جيمس فريزر. وكما هو معروف فإن الكتاب أحد مصادر إليوت في “الأرض اليباب”، فضلا عن أنه مهد لعبور الأسطورة قبل الإسلامية إلى الشعر العربي الحديث. وهذا العبور الذي أصفه بأنه عبور برزخي هو بؤرة دراسات مقارنية تبحث في أثر إليوت على بدر شاكر السياب وصلاح عبدالصبور وآخرين.

في كل حال تتعذر الكتابة عن تموزية صايغ من خارج ومن داخل، دون التطرق إلى مشكلية الشاعر ناقداً. وأكثر من ذلك فإن الصايغ الشاعر يكتب هنا عن نازك الشاعرة والناقدة في آن.

هكذا يكون النقد حالين، حال اتصال يتعلق بكون الشاعر يكتب النقد انطلاقا من شعرية الذات، وحال انفصال ينطلق من الموضوعية الافتراضية لدى الشاعر الناقد، وما يميز بينهما أن الذات هنا هي نقيض الموضوع. ليس ثمة من خيار في العمل النقدي بين الذات والموضوع. إما الذات، أو الموضوع. تلك هي مشكلية الشاعر ناقداً.

ها أنذا أقرأ الشاعر توفيق صايغ بوصفه ناقداً يقرأ ديوان “شظايا ورماد” للشاعرة نازك الملائكة. واللافت أن محقق مخطوطة الكتاب وواضع عنوانه الذكي بالاستناد إلى المحمول المعرفي للمخطوطة سرعان ما يشير في مقدمة بارعة إلى المماهاة بين شعرية صايغ مسيحية المنزع وبين مدونته النقدية. هذه المماهاة توصلنا إلى ما أدعوه “لاهوت الحب”، وهو لاهوت تقني القوام لا بد أن ينتهي إلى ارتطام متوقع بين مدونتين اعتقاديتين متناقضتين تناقض الشعرية بين طرفين لا يلتقيان.

يقول المحقق في تعريف على الغلاف إن أهمية الكتاب تكمن في كونه “يعرّفنا على طبيعة القراءة الأكاديمية لديوان الشعر العربي يحاول فيها شاعر عربي ذو ثقافة ثنائية وفي وقت مبكر إحالة اتجاهات حركة التجديد في الشعر العربي إلى مرجعيات شعرية في ثقافة أخرى”. ويستنتج بقوله “لعله الثاني في هذا التوجه في النقد العربي بعد الدكتور إحسان عباس”. الإشارة إلى القراءة الأكاديمية التي تنتمي إلى النقد المقارن لا تمثل غائية قراءتي للنص. هذه الغائية يلخصها القول، مرة أخرى، بأن المماهاة بين شعرية الشاعر ونقديته تجعل الصدام بين الشاعر ناقداً هنا، والشاعر (الشاعرة هناك) أمراً لا مناص منه. كلاهما ينسج سردية شعرية ونقدية على نول مغاير للآخر. ما دعوته بـ”لاهوت الحب” لدى صايغ يتجلى في رؤيته الشاملة للديوان، ليس كمجموعة قصائد، بل كوحدة جشتالتية، على حد تعبير المحقق. فالشظايا والرماد في الديوان، وكما ستتجلى دلالة كل منهما “إشارة، على نحو ما، إلى المرآة وإلى تلك النار التي كانت بالأمس وأصبحت اليوم: شظايا ورماداً وستعود مرآة وناراً في الغد، الرماد والسمندل”. وأما تعليل استخدام كلمة السمندل (الفارسية على حد تقديري) بدلاً من الفينيق التموزي، فيعزوه المحقق إلى الرغبة في “التعبير عن فكرة الانبعاث الذاتي من الرماد بدل العنقاء”. وأعتقد شخصياً أن توفيق صايغ لو عاش لينشر هذا الكتاب بعد تحريره لاستبدل السمندل بالفينيق.

يمكن القول هنا إن رؤية صايغ الناقد هي نتاج حائك ماهر ينسج مادته على نولين: الأول سيرته الذاتية، والثاني إسقاط السيرة الذاتية على نقده. ما الحب؟ سؤال يجيب عنه لاهوت الحب لدى الشاعر بقوله إنه سيقرأ ديوان نازك من خلال صورة الزمن لديها حيث الأمس والذكرى “على منحيين الأول: إن الأمس والذكرى كانا الوقت الوحيد الذي تمتعت بما أحبته لذا نراها دوماً تحن إلى ذلك الزمن فهي تستعيد الذكرى تعويضاً عن أحزان حاضرها، والثاني: إن شقاءها الحالي هو نتيجة أمر حدث في الأمس، نتيجة جرح أو سواه، حدث وجعل من الماضي مصدر خوف وإذلال لحاضرها، أي عالم ما قبل الخطيئة، ثم الخطيئة”.

كلمة الخطيئة التي تنسب للمسيحية تحيلنا تحديداً، في وقت لاحق، إلى الخطيئة الأصلية. ولكن ماذا عن “عالم ما قبل الخطيئة”؟ المقصود بهذا العالم القول إن الخطيئة قبل ارتكابها تخلق مع المرء. وهذا إسقاط توراتي للمفهوم، إسقاط غير مقنع على الديوان فضلاً عن كونه محاولة للتعامل معه وكأنه مرآة تعكس حالة مريض نفساني بعد حذف أنا الراوي والتركيز على وجود توحّد موهوم بين أنا السرد وأنا الذات، وكأن النص المنقود ليس شعرياً بل نص أوتوبيوغرافي بامتياز.

وهكذا يصل صابغ في قراءة محكومة بإسقاط الذات الممثلة لشعريته إلى الكلام على ما يدعوه بإثم الخطيئة الأصلية. وهذا الإثم المستمد من هذه السردية لا يلبث أن يصل صراحة إلى تعليل شعورها بالإثم بتساؤل حول ما إذا كان الصراع في ديوان نازك وهو صراع تتماهى فيه الأنا في السرد الذاتي (Person) مع أنا راوي الديوان (Persona) يعود إلى كونها وفقاً للنص “تدرك أثر الخطيئة الأولى؟”.

وتأكيداً لرؤية صايغ في شعريته، أو ربما امتثالاً منه لخزينه المعرفي في اعتباره الحب لاهوتاً، يصير النص التحليلي للديوان استبطاناً لذات صايغ. الحب عنده لاهوت، فهل الحب لاهوت لنازك؟

ثمة ارتطام صائت أو ربما تنافذ، أي صدام بين نفوذ ونفوذ، بين سالب بسالب، صدام ربما يتطلب ليَّ عنق النص ليتماهى مع الشعرية لاهوتية المنزع. ولا بد من الاعتراف هنا أن في الفعالية الظاهرية لهذا التماهي يكمن سر الطاقة المغناطيسية التي ينطوي عليها تحليل بديع وآسر، لا يحيل إلى نص نقدي موضوعي، كما هو متوقع من الناقد عادة، بل إلى تتويج للاهوتي على حساب الموضوعي، يستبطنه التحليل بالانتقال إلى علاقة إبستمولوجية أي على مستوى نظرية المعرفة، بين الأدب والدين. يكتب هايدغر “إن الحقيقي هو الموضوعي”. فهل يعبّر الحقيقي هنا عن تجربة نازك الشعرية؟ هل تتماهى غربة صايغ المنفي بطبيعته، وهو الذي عاش في المنفى ودفن في المنفى، مع غربة نازك التي تذكرنا بنزوعها الرومانسي بـ”آلام” نديم محمد و”أحزان” فدوى طوقان؟ هذا النزوع تذكرنا به سلمى الخضراء الجيوسي التي تحدثت عن نشوء الشعر الرومانسي في حقبة الأربعينات في العراق فتذكر نازك الملائكة في عداد شعراء الطليعة الذين صاروا بعد ذلك زعماء شعر الطليعة في الوطن العربي (الجيوسي، “الاتجاهات والحركات في الشعر العربي الحديث. ت. عبدالواحد لؤلؤة، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت 2001).

وإذا كانت “النشوة” عماد الشعر الرومانسي كما تقول الجيوسي، فإنها تحيل في المصدر نفسه إلى قصائد نازك التي تصل فيها إلى حد النشوة التي يفجرها فيها الحزن الرومانسي، كما تفعل في قصائد منها (أغنية حب للكلمات، أغنية للقمر، قرارة الموجة..) وغيرها. وبالمقابل يشير المصدر نفسه إلى ظاهرة النفي المفضي إلى استبطان التجربة الدينية المسيحية في شعر توفيق صايغ الذي استطاع المزج بين الزمني والشامل. وتعلل الجيوسي ذلك بالقول “نفي الفلسطيني في شعره هو نفي كذلك من ملكوت السماء، الحب، عالم الأدب المستقر، أي جميع مصادر التجربة التي ترسّخ الجذور وتمنح الأمن والاطمئنان”.

وحول دور التراث المسيحي في أعمال توفيق صايغ ويوسف الخال تقول “المواقف الدينية عند أمثال هؤلاء الشعراء تنبع من وجهات نظر مسيحية أساساً، وتقوم موضوعاتهم على الصراع الروحي والثنائيات”.

ولكن ما يغيب عن هذه الإشارة الدور الذي لعبه إليوت في بلورة الحركة التموزية، وفي شعر توفيق صايغ مترجم “رباعيات أربع” التي تدور في فضاء التصوف المسيحي الذي استهللت به السجال مع صايغ، وهو تصوف كان لترجمة فيتزجرالد لرباعيات الخيام أثره الخفي غير المعروف تماماً على رباعيات إليوت كما تبين الباحثة الأميركية دمبروزيو في كتابها “إليوت ممسوساً: ت. س.إليوت ورباعيات فيتزجرالد. D، Ambrosio “Eliot Possessed” نيويورك يونفرستي برس 1989).

وهذا طبيعي نظراً لأن الكتاب صدر بعد كتاب الجيوسي بعقود. ولكن السؤال يظل مطروحاً: لماذا (أغفلت) أو ربما سهت مرحلة صعود التموزية عن الإشارة إلى أثر ترجمة فيتزجرالد البديعة لرباعيات الخيام على رباعيات إليوت رغم أن سيرة الأخير لم تغفل التطرق إلى انسحار الشاعر منذ الطفولة بخيام فيتزجرالد إلى حد كونه صار ممسوساً بالنص؟

وأما الثنائيات التي ألمحت لها الجيوسي عندما تطرقت إلى اثر التراث المسيحي في شعر صايغ، وبالتحديد ثنائية الحب والكراهية، فإن المقصود بها هو ما يعرف في علم النفس بتكافؤ الضدين (ambivalence)، وهذا التكافؤ، أو التعايش هو الذي يحتل نقطة المحرق في لاهوت الحب المشار إليه. ولكن فلنلاحظ أن نقطة المحرق نفسها ماثلة أيضاً في الرومانسية. وربما كان ذلك سبباً مقنعاً في أن مقروئية نص الصايغ على محدوديتها تصدر عن مخاطبة القارئ العادي والمختص. وعندما يقتطف صايغ ما تقوله نازك في مقدمة قصيدة “الأفعوان” التي يعتبرها رمزاً محورياً في شعرها يدعو القارئ إلى النظر في ما ذكرته من أن القصيدة تعبّر عن الإحساس الخفي الذي يعترينا أحيانا بأن قوة مجهولة جبارة تطاردنا مطاردة نفسية ملحة كثيراً ما تكون مجموعة من الذكريات المحزنة، أو هي الندم، أو عادة نمقتها في سلوكنا الخارجي، أو صورة مخيفة قابلناها فلم نعد نستطيع نسيانها، أو هي النفس بما لها من رغبات وما فيها من ضعف وشرود أو أيّ شيء. ثم يقتطف استدراكاً تقول فيه “إن الأمر يتوقف على ذاتية القارئ وليس يعنيه أن أعين أفعواني أنا، فذلك أمر ثانوي، وإنما المهم أن هذا الأفعوان يطاردنا باستمرار وسدى نتهرب منه”.

هذه التجربة التي تحتل فيها ثنائية تكافؤ الحب والكراهية وتمثل عليها نازك بالأفعوان لا يحيل خزينها المعرفي تحديداً إلى العهد القديم والجديد وما يتصل بهما من حفر معرفي جذاب أتقنه توفيق صايغ في شعره ونقده وترجماته، بل تحيل، فضلا عن ذلك، إلى محرق مشترك بين اللاهوت وعلم النفس العام. ولكن جاذبية النص بل مغناطيسيته الآسرة، كما أشرت، تساعد الناقد على ما يبدو في بحثه عن الخطيئة الأصلية في التلافيف والعثور عليها في نص رومانسي لحمته السرد النفسي وسداته السيرة الذاتية.

وكما يقال عادة، فإن تراتبية المعرفة سلطانية النزوع. وبعبارة أخرى، فإن سلطانية الشاعر كثيراً ما تبدو من حيث الظاهر، على الأقل، أشد تأثيرا من سلطانية الناقد. ولكن هل الحقيقي هنا هو الموضوعي كما يقول هايدغر؟ ما أعنيه بالتساؤل هو التأكيد استئناساً بما أفضت، أو تفضي إليه التجربة التموزية، التأكيد بأن الموضوعية النقدية تقتضي بالانطلاق من النص للوصول إلى المنهج وليس العكس. هكذا يمكن التمييز، أو ربما المفاضلة بين عمل الناقد، وبين الشاعر ناقداً. الناقد يجد المنهج ماثلا في النص، والمنهج يصير تالياً على القراءة. وأما الشاعر ناقداً فإن سلطانيته الذاتية، أو ذاتويته، لا بد أن تطفر على النص. وأذكر أنني سبق أن تطرقت في مكان آخر إلى التمييز بين الفعاليتين. وربما كان من المفيد استعادة هذا التمييز بالقول إن إقامة الناقد خارج المركز والهامش يتعين تفعيلها بالإقامة داخل النص. وهذا ما يتعذر أن يقوم به الشاعر ناقداً، الشاعر الذي تطفر سلطانيته على النص ويخفق في تحقيق الموضوعية أس النقد والناقد.

تلك هي تجربة الناقد التي يمكن إطلاقها بالقول إن الفلسفة، كما يقال، وصيف (hand maid) العلم. فهل يصح القول إن النقد الأدبي وصيف العمل الفني؟ هل يمكن اعتبار النقد وصيفاً للشعر؟

دع الموضوعية تتجاوز الذات وتملي شروطها: الإقامة ليست خارج مركز غربي وهامش عربي فقط. الإقامة هنا في داخل نص يملي المنهج النقدي.