قصائد من ربيع السودان

أواخرَ العام الماضي، خرج ديوان “عبر الممرات التي..” للشاعر عمر محمد نور إلى قراء يشغلهم كلُّ شيء عن الشعر، ولا ينشغلون عن الشعر، حاملا تجربة جديدة في تاريخ الشعر السوداني والعربي من بعد، ذلك لما يتميز به شاعرُه من ذكاء فنيّ، وأدوات شعرية مكتملة، ورؤية واضحة لما يعتزم بناءه في ساحة الشعر. وقد يختلف النقاد في تحديد هذا الجديد الذي أتى به عمر نور، ولكن ممّا لا شك فيه هو أن هذا الديوان يأخذ نواحي أخرى من الأهمية، مبعثها تلك العوالم التي شكلت نسيج قصائد الديوان القليلة، عوالم يختلط فيها الذاتيّ بالعام، فهي قصائد جاء بها وقْع الرصاص، وفتْك الحنين، محمولةً بعذوبة شعرية تأخذك من أول القصائد إلى آخر قصيدة.

وشِعرُ عمر من ذلك الشِّعر الحار، المنخرط في واقع الناس من حوله، قصائد لا تجيء من شاعر منغلق على ذاته، ولكن من روحٍ شاعرة تجمع بين الأمرين، تتفاعل مع عالمها بحرية تامة، وتتغذى على واقع خصب هو تجربة الإنسان السوداني، وحكاية أرضه “أرض الشعر والممكن”. ولهذا فإن القارئ واجد في صفحات الكتاب اشتباكا كثيرا بين الشاعر ومجتمعه، يحمل همّ الإنسان ومصيره، أي أن عمر منشغل تماما بهذه الحياة، ولنتوقف حتى لا نسرف، فإننا سنجد أيضا جانبا وجدانيا شخصيا واضحا في هذا الشعر.

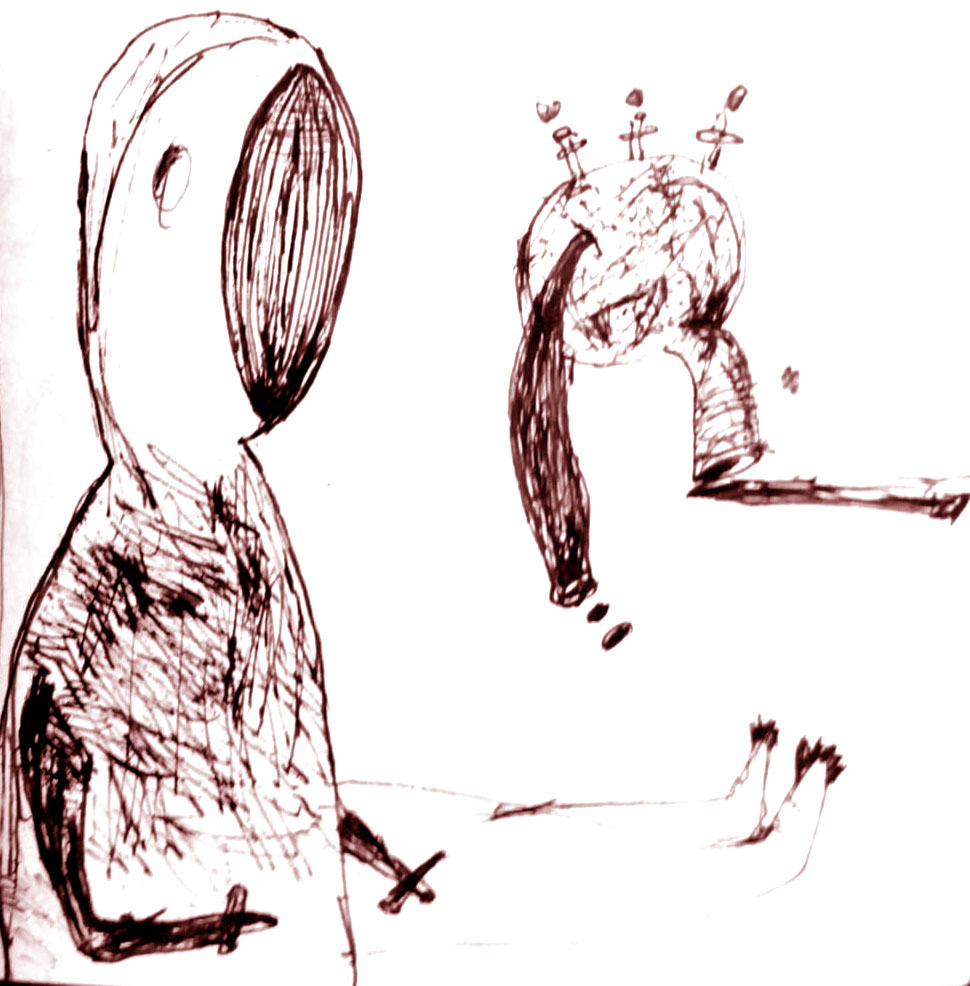

في منتصف ديسمبر عام 2018، سرت في السودان ثورة ضد النظام الحاكم، هي الثالثة من نوعها في تاريخ البلاد، وتمكنت خلال الموجة الأولى منها والتي امتدت أربعةَ أشهر من الكرّ والفرّ بين المتظاهرين السلميين وأجهزة القمع الباطش من إسقاط رأس النظام ورموزه البارزين في الحادي عشر من أبريل عام 2019، إلا أن موجاتها لم تتوقف بعد. وما يهمنا قوله هنا، هو أن هذه الثورة كانت حتى قبل اشتعالها كثيفةَ الحضور في الأدب السوداني الذي لاقى مبدعوه كثيرا من الويلات في ذلك العهد، تجد هذا في الشعر أكثر ما تجد، دارجيا كان أو بلغة فصحى. فالمطّلع على حال الشعر السوداني منذ ليلة مجيء النظام السابق على صهوات الدبابات في ذيل يونيو 1989، يجد هذه الدعوة إلى الثورة، معلنةً عن نفسها أو مخبأة تحت عباءات الرموز، في قصائد كثير من الشعراء الذين اتخذوا مواقف يمليها إحساسهم باستبداد الحكام وبطشهم، وفوق ذلك تطلُّعهم إلى الحرية، وإيمانهم بمستقبل تسود فيه العدالة. وعلى كل حال، عندما انطلقت الثورة، وجد الثوار أنفسهم يرددون أشعارا كثيرة، دون اكتراث لمن هم أصحابها، أو متى كُتبت، المهم أنهم وجدوا فيها تلك الدعوة إلى نشدان الحرية، والتغني بالوطن الواحد، وبناء الأحلام الجميلة وتمجيد البطولة، وتبيان فظاعات الحاكم الفرد. ولا يمكن لمراقب لصيق بالأحداث أن يغيب عن ناظريه ذلك الأثر الذي تحدثه هذه الأشعار في نفوس الثوار، أو أن يغفل ظاهرة التصاق الفعل الثوري بالفعل الإبداعي خلال أيام هذه الثورة ذات النفَس الطويل، إذ أن الجميع يؤمنون بأن ثورةً بلا فنون وأشعار هي ثورة تحمل بذور فنائها في ذاتها، ثورة ميتة، ولهذا امتلأت جدران الخرطوم باللوحات، وذاعت بين الناس قصائد لا تُحصى، ساعد على ذلك انتشارُ أدوات التواصل الاجتماعي الحديثة، وهي نقطة مهمة في حديثنا عن أشعار عمر محمد نور وديوانه “عبر الممرات التي..”.

مسبوقةً بهذا الإرث الشعري الذي يحمل في طياته تجربةَ صراع القصيدة والبندقية، جاءت قصائد الديوان تحمل آثار ثورة ديسمبر على شاعرٍ معاصر لها، فقد كان عمر قريبا من كل ذلك. وكانت قصائده تلقى رواجا وذيوعا ما إن ينشرها على منصات التواصل الاجتماعي، وسنُبقي الحديثَ عن آثار هذه المنصات الحديثة على آداب الأمم بعيدا عن حديثنا هذا، ولكن لا بد من ذكر أن هذه القصائد كانت تدخل مباشرة في تجربة الثوّار، أي أنها تحدث تفاعلا مستمرا، ينتجها ويستقبلها، فالقصائد تعود سريعا إلى ملهميها بعد أن تكتسي مسحة الشعر وسحر الفنان، وقد يفسر هذا حرارة القصائد وجاذبيتها.

تجد أول ما تجد أن عمر أهدى قصائده إلى شهداء الثورة وجرحاها ومفقوديها، وتجد أن في الكتاب قصائد تتغنى ببطولاتهم. وعمر يتخذ في البدء موقفا ضد الاستبداد والطغيان، منحازا إلى أولئك الباحثين عن الحرية، مهما فتكت بهم آلة الإرهاب، يقول عمر مثلا في قصيدته “على ممشى خليل فرح”:

“الذي لا يسمي الطغاةَ بأسمائهم

كيف يسْطيع أن يشرب الشاي في حضرة الأصدقاء”.

وهذا موقف يعرف عمر جيدا عاقبته، يعرفها ببصيرة شعره قبل عين يومه، يمضي عمر فيقول:

“الذي يرتدي جبّةً

لا تجرجر أكمامَها عند باب السلاطينِ

سوف يُخلّد في نار غربتِه

لا لشيءٍ سوى أنّه

أشعلَ الشعرَ في كلّ شيءٍ

وربّى حمامَ التمرّد فوق بروجٍ

من الصبْية اليافعين

وهيأهم لالتهام العوائقْ“.

وأريد لنا أن نقف عند قصيدة مثل “نشيد العروج“، قصيدة تأخذ مكانا أيقونيا في شعر ديسمبر، إذ جاءت من شاعر فجعه نبأ اغتيال مئات الشباب أمام القيادة العامة للجيش السوداني ليلة العيد، وقد جاؤوها محتمين وطامعين في نصرتها، وهي قصيدة عن مأساة لم تترك أحدا لم تمسّه بألم، ولكن عمر قرر الوقوف عند المنحى الملهم فيها، عند بطولات المعتصمين، مستحضرا العديد من أدواته الفنية فيها، وهي قصيدة تصلح أن تكون نموذجا تاما لطرق اشتغال شاعرية عمر. مطلعها ذو نكهة سينمائية طاغية، يقول:

“لو أنّ قناصاً بأعلى البرجِ

أغمضَ عينَه اليُمنى

ونشّنَ جيّداً

لرأى بأمّ العيْـنِ

عباساً يُخرّقُ في السفينةِ

فالملوكُ سيأخذونَ النهرَ غصباً

بعدَ حينْ”.

وعباس هذا هو الشهيد عباس فرح، بطل هذه الملحمة الشعرية، أسلم روحه في مشهد بطولي ملهِم، ولهذا فستجد تأثر عمر بطريقة استشهاد عباس فرح، دافعا لاستدعائه في مجرى قصيدته صورةً هي الأخرى لشهيد سوداني، هو عبدالفضيل ألماظ، الذي قُتل في أحداث ثورة 1924، وكانت طرقهما في استقبال الموت متشابهة، يقول عمر:

“مَن لم يُكحِّلْ ناظريْه

بسيّدي عبدالفضيلْ الْماظ

وهو كحبّة القمح التي

تنمو بأسفل مدفعِ المكسيمِ

فلينظُرْ إلى عباس.. إلخ”.

وهنا يُجري الشاعر حديثا باطنيا على لسان الشهيد، هو خلاصة ما يريده عمر، ونلحظ هنا أداة من أدوات صناعة الصورة الشعرية عند عمر، وهي الموروث العربي الإسلامي، إذ في هذا المقطع القصير يشير عمر بإصبع خفي إلى حادثة استشهاد الصحابي مصعب بن عمير المعروفة:

“مَن منكم يراني

أرتدي وطناً إذا غطّيتُ أسفَله

تعرّى من علٍ

أمتدُّ فيه

أحبّه كقصيدةٍ ثوريةٍ

فلتَتْ من المذياعِ

نحو مسامعِ الثوار.“

وما كان للشاعر أن يضيف شيئا بعد هذا، فالقصيدة الثورية انفلتت إلى مسامع الثوار، ما بعني أن هذا الحدث لن يكون نهاية للآمال.

يعتمد عمر كثيرا في نسج قصائده على الموروث الثقافي السوداني المحلي، إضافة إلى التراثين الإسلامي والعالمي، واستدعاء رموز من الوجدان السوداني لاستنطاقها أو تضمينها أشعاره بغية إحداث مفارقة أو إقامة حوار معها، أو صنع تناصات وتقاطعات مع نصوص ثقافية دخلت حيز اللاوعي في تجربة القارئ السوداني خاصة، ويمكن الادعاء أن هذه ثيمة أساسية في كل أعماله، أو أنها أبرز حيله الفنية. ففي الديوان تحتشد رموز ثقافية وتاريخية، تحولت إلى عوالم غنية الدلالة والأثر في وجدان المتلقي السوداني، مثل خليل فرح، والشيخ فرح ود تكتوك، وعمر الدوش، ومصطفى سيد أحمد، وقد تكون الإحالات واضحة جلية، وفي بعض الأحايين خافية، تحتاج من القارئ اجتهادا، ما يعني إثارة حالة متحركة من التلقي، فعمر يعمل على إيقاظ ذاكرة المتلقي الجمالية. إضافة إلى ذلك، فإن اللغة التي يكتب بها عمر كثيرا من قصائده، يمكن اعتبارها امتدادا لمواقف فنية اتخذها بعض الأدباء السودانيين البارزين في القرن الماضي، أولئك الذين رفضوا عزل أعمالهم عن الموروث اللغوي والثقافي في السودان، فاستلهموا من السودان بوصفه تجربة بشرية غاية في الثراء كلَّ ما يمكن استلهامه، أمثالا سائرة وتاريخا وثقافة، ولغةَ كلام، يشيدون بذلك صورا شعرية شديدة الإدهاش، تتضافر فيها الاجتهادات اللغوية التي تنحو إلى إحداث تفاعل مثمر بين طاقات اللغة العربية وما تحتويه عبقرية اللهجة الدارجة في السودان، فالسودان مهرجان من الثقافات ذات الألوان المختلفة. يحدث هذا على عدة مستويات، وتتأثر بمقدرات الشعراء والكتاب في توظيف ما يدعم مواقفهم الفنية، تجد ذلك، على الرغم من اختلاف التناول وفلسفته، عند محمد المهدي المجذوب، وجمال محمد أحمد، والطيب صالح، وصلاح أحمد إبراهيم وآخرين. ولكن ما فعله عمر لم يكن تقليدا فقط، بل إنك لا شك تجد اختلافا ولمسات شخصية هنا وهناك في قصائده، تذكرك دائما بحضور عمر، سواء نال توفيقا في التوظيف أم لا، ذلك ما يميزه حتى عن شعراء جيله ذوي النهج ذاته كمتوكل زروق مثلا. وربما يفعل عمر ذلك لأنه من كُتاب القصيدة الدارجة أيضا، نبغ في كتابتها نبوغَه في القصيدة العربية، فكلا القصيدتين تخرجان من الوجدان ذاته، ويمكن أن تقف أكثر على هذا عند قراءتك ديوانه الآخر “من وادي المطاميس” المنشور بلغة أهل السودان الدارجة. يستدعي عمر نور على سبيل المثال شخصية خليل فرح (1894 – 1932)، يقيمه رمزا لشاعر ومغنّ وهب للنضال حياته، ووجد عناء وغربة، ولهذا فعمر يرى أن يسير على ممشاه، فقصيدته اسمها “على ممشى خليل فرح”، ويمكن ملاحظة أن عمر يقوم بعملية تناص كبرى بين هذه القصيدة وواحدة من أشهر قصائد خليل فرح، قصيدة “ما هو عارف قدمُه المفارق” تخبرك بهذا القافية التي تبناها عمر لقصيدته، وكذلك استدعاؤه لبعض صورها. شخصية أخرى يوقظها عمر، وهي شخصية الشيخ فرح ود تكتوك، أحد رموز الحكمة والتصوف عاش في القرن السابع عشر، أيام مملكة سنار السودانية، يعزز عمر باستحضار ود تكتوك موقفَه هو من الظلم والاستبداد، والالتصاق بالحكّام، مستلهما قصيدة ود تكتوك ذائعة ذات المطلع “يا واقفا عند أبواب السلاطينِ…”، يقول عمر:

“فيا تكتوكُ

مذْ قلتَ: الوقوفُ على شبابيك الملوكِ

وصحبةُ الحكّامِ منقصةٌ

نفضتُ يدِي

وقلتُ الحمدُ لله الذي

عافى القصيدةَ من دمِ الشهداءِ

والجرحى

وما أكـلَ السباع”.

ونمضي عجِلين، لنقول إن هذا يدلنا على رأي عمر في التراث السوداني، إنه يجده مليئا بالحكمة، وخصبا تستطيع أن تنبت الأشعار على تربته، هذه إحدى القيم الفنية لأشعار عمر محمد نور، إنها تقف القارئ السوداني موقفه الصحيح تجاه ميراثه، تستدعي أساطيره وأحاجيه، وممالكه وطقوسها وغناءها، مما يزيد من ثقته بنفسه، وقدرته على إبصار مستقبل له مستقلّ مبنيّ على ماضٍ زاخر بالتجربة البشرية. وأترك لقارئ الديوان العثور على تلك الإحالات والتضمينات التي تناولها عمر من التراث السوداني والعربي والإنساني عموما، ليشيد بها عوالمه الشعرية التي لا تقوم على فراغ، بل على ثراء رمزي وخبرة فنية تذكيها تجارب عمر واطلاعه المتأني على الحياة من حوله.

ومن غير المنصف أن نهمل جوانب أخرى في الديوان، وأن نحصره في شعر يقف شجاعا ضد فوهات البنادق، ولكنه أيضا شعر يذهب بك إلى عوالم من حنين غامر، وحبّ متأجج، ونظرٍ وتأمل في الحياة. إن أول قصائد الديوان مقطعٌ شعريّ قصير، يمكنه أن يكون مدخلا إلى باحة وجدان عمر، اقرأ معي كيف حاول الشاعر أن يتلمس بلاده:

“لبلادي رائحةٌ لا تخطئها أنفي

رائحةُ الطلحِ الفائحِ

من أقصى أعماق الوحشةِ

نحو رئاتٍ عرفت سرّ الليلِ

وما جرّتْ في جلْدي الشوكَ

ولا انشغلتْ عنّي“.

وتجد في عبارة “وما جرت في جلدي الشوك” ما عنيناه بتوظيف عمر للتراث الثقافي السوداني، ففيها اشتغال ذكي على القول السائر “جِلداً ما جلدك جر فوقه الشوك”، وهو قول يدعو السامع إلى الاكتراث فقط بالأمور التي تعنيه، وإلى اللامبالاة بالآخرين، وهنا المفارقة، فعمر يستدعيه ليعارضه، فبلاده لا تجر على جلده الشوك، لأنه جزء منها، وليس غريبا فيها، فجلده جلدها، أي أنها بلاد رحيمة عطوفة. إن الشاعر هنا يتحدث عن بلاده، ولكن الكلمات جاءت مليئة بآثار الشجن، وكأنه يقول إن بلاده هي هذه التي يقول وليست تلك التي يعيش، ويرى أن السبب في حدوث هذا التناقض هو “شيء سمّه ما شئت” كما يخبر عنوان القصيدة التالية للقصيدة السابقة، وهذا الشيء كان كابوسا غريبا:

“كان كابوساً من الإسفنْـجِ

يمتصّ الملامحَ

والسماحاتِ التي قمنا على أكنافها

منذ انشغال النهر بالموج الغريب”.

ولغة عمر خلال الديوان تجيء مستغرقة في الحنين، مشتاقة إلى حياة نشأ في أكنافها الشاعر بريئا، ويظل منجذبا إلى هذه البراءة دائما. وهناك تعليل نرى من الضروري ذكره في هذا السياق، فكثير من قصائد هذا الديوان كتبها عمر وهو بعيد عن بلاده جغرافيّا، إذ يعمل عمر محمد نور منذ عام 2016 حتى الآن أستاذا للغة العربية في جامعة يانقشو في الصين، وهذا الشعور ستجده جليا حين تقرأ قصيدته “من الشرق للقلب” التي تحمل بصمات عمر الشعرية من العنوان ذاته. وكذلك عند التوقف عند قصيدته “لي باي” التي تقوم أساسا على إقامة حوار مع “لي باي”، وهو شاعر صيني من أسرة تانغ الملكية (701 – 762)، تتحدث هنا الذات الشاعرة عن حكمة هذا الشاعر الصيني الجليل، وعن مدينته، وبعدها تدخل إلى تجربتها هي، المثقلة بالحنين إلى عوالم أخرى غير عوالم “لي باي” هذا، يقول عمر وهو يشعر بغربة تكاد تفتك به:

“لــي بو”

يا سورَ الصينِ الأعظَمَ

في تاريخِ الصينِ

ويا أسطورةَ كلّ زمانْ

أنا مثلُك يا (لي بايْ)

أحنّ إلى (سُوكي)

لحفيفِ النّيمِ

ورائحةِ النيلِ الأزرقْ

لمراكبَ من أشواك السمكِ البُلْطيِّ الفحْلِ

القادمِ من رحمِ الخزّان”.

والسوكي هي مدينته الصغيرة على ضفاف النيل الأزرق، في مدينة سنار التي وردت كثيرا في أشعاره. ونجد هنا حميمية الصورة، ورغم أنها صورة مألوفة، إلا أنّ زمان تنزّلها ومكانه يجعلان منها أداة مهمة في عكس الحالة النفسية للشاعر، والقصيدة هذه طاغية العذوبة، كانت الذات الشاعرة مستسلمة لحنينها، مستغرقة فيه، وهي تشكو القيد، تتمنى وتريد أن تعود إلى أحبابها، فلو أنها تُطلق لصاحت:

“…

وصحتُ بأعلى صوتي:

عدْتُ إليكمْ

من أبناء الأصفرِ

من أحفادِ النهرِ الأصفرِ

حيث تنامُ الشمسُ

على الأبوابِ

ويجري سحْرُ اللهِ بكلّ مكان.

ويانقشو تلك المدينة الوادعة، لا تفتأ تذكّره ببلاده، فنجده يتدفق أشواقا لا حد لها، صورا تلدها صور، وأطيافا تبعثها أطياف، اقرأوا معي هذا المقطع:

أتذّكر امدرمانَ

وهي تعوم في طلحٍ لطيفِ الموجِ

من غاباتِ قيسان المشلّخةِ احتفاءً

بالبناتِ العائداتِ من البياضِ الزيفِ

بعد تغرُّبٍ مثلي

على رملِ المدائن والمدارات التي

أنّتْ وحنّتْ

لالتقاء الصَبّ بالنبع الوسيمْ

يانقشو تذكّرني بلادي

كلما انسربتْ فقاقيعٌ من المطرِ المُدلّل

عبر ثقب نوافذ الليل انحدرتُ

إلى الصّعيدِ

لمحتُ برقاً حافياً

وسمعتُ صوتَ أبي

ونحنحةً للصٍّ لم يجد شيئاً

فأهدى صاحبَ البيت اعتذاراً

ومضى في حالهِ

ولقد أقلع من ذنبٍ عظيمْ”.

هذه صور لا تحفظها ذاكرة سوى ذاكرة فنان، يتقطع حنينا ونداء وحبا.

والحب يتخلل كل قصائد الديوان، هو طين هذه القصائد التي نفخ فيها عمر من روحه الشاعرة، وللأنثى حضور لافت، لا تحتاج عناء لتعثر عليها. فهو عندما يحنّ يحنّ إليها، ويذكرها بصفات محددة. فهي تغني ولا تغني إلا له، وحين يذهب بباله يلتقيها:

“يقول لها

وهيَ تحصي له ردّة الطرفِ

والتأتـآت التي في الكلام:

خذي هذه الأغنيات الخريفيّة الوسم

قد صُغتُها عِينةً عِينةً

كي تُلائم طقسَ اللقاءِ

الذي أرتجيهِ

على قُبّة القلبِ”.

وهنا عشق صريح حار، وهيبة من المثول بين يدي الجمال، تأمل قوله “وهي تحصي له ردة الطرف والتأتآت التي في الكلام:

“تماماً كما ينتقي الفجرُ

أنْقى خيوطِ البداياتِ

كان انتقائي لعينيْكِ

من جملة الأسهمِ الجارحة”.

ويناديها عمر في قصيدة هي من أقدم قصائد الديوان، الذي جاءت قصائده من أزمان مختلفة، ولكن معظمها حديث، يناديها كما يليق بعاشق شجاع:

“تعالَي كما يشتهيكِ المحبُّونَ

ملآنة بعصيرِ الأنوثةِ

في هيبةٍ واستقامةْ

تعالَيْ لنكتبَ في أوجهِ الغائبينَ

بأنَّا الْتقيْنا

وأنّ الأُلى أوسعوكِ احْتفاءً

برمّتهم كاذبون

فوحدي أنا مَن يقولُ الحقيقة

وحدي أنا مَن يذِيبُ القتامة”.

يحمل اسم الديوان عبارة “عبر الممرات التي..” وهي عبارة غير مكتملة الدلالة من النظرة الأولى، وقد وردت العبارة مرتين في الديوان، غير أنها تجيء لتحمل دلالات مكتملة، يقول عمر في قصيدته على “قبر فرح ود تكتوك”:

“أنصِتْ لنا يا أيّها التاريخُ

للطّار المُبَوّخِ تحت نارِ المادحينَ

وهم يسوّون المدائحَ

في ليالي الصيفِ

والحيرانُ يحتطبونَ

واللوحُ المُدلّى بين كفّيْ ذلك المخصوصِ

وهو يقول قولتَه

فتجري حكمةً عبر الممراتِ

الزّمكانيّةِ الأضلاعِ تحملُها النسائم“.

وهو مقطع كما ترون ذو خصائص شعرية متشبعة بالسودانوية، الصورة هذه تكاد تخص وجدان أهل السودان وحدهم، ولكن الذي يهمنا هنا أن الممرات ارتبطت بالحكمة، عبرها تنساب الحكمة، وهي ممرات نفسية، ولا نرمي بعيدا إن قلنا إنما هي ممرات حكمة الشعر في تدفقه البطيء من منابع الإلهام إلى مصبّ الذات الشاعرة، فشاعرية عمر شديدة الحساسية للزمان والمكان، ويمكن للقارئ أن يتتبع طغيان الإحساس بالمكان وتفاصيله وجمالياته في قصائد الديوان. وهذا المعنى يؤكده السياق الذي وردت فيه العبارة ذاتها في مقطع آخر، ففي قصيدة “باحثا في سرة الأمواج” التي تصف تأثر روح الشاعر بالجمال من حوله، الجمال الذي تبثه مدينة يانقشو، وإثارتها لطاقات الشعر في أوصال عمر، يقول:

“يانقشو إذا مطرٌ تغشّاها بليلٍ ما

أرَتْكَ قصيدةً كُتبت على غمّازتيها

هيأتْكَ وهيّأتْ لكَ رحلةً

عبر الممرّاتِ التي توحي لمرتكِـبِي زيارِتها

بأنّ يداً مباركةً هنا

مرّت على النُزْل القديمْ”.

وهنا الممرات أيضا تدل على الطرق التي تسلكها القصيدة من لحظة تكوّنها في غياهب العقل الباطن حتى ارتدائها موسيقى الكلمات، وفي الحالتين ترتبط ممرات الشعر عند عمر بمسحة الرضا والمباركة والارتياح.

تقرأ الكتاب فتجد شعرا يغمرك بالأمل، وسرعان ما تعتريك نشوة، وتضيف إلى تجاربك تجارب، ويصيب ذهنك شرود جميل، تنكره لكنك تحبه، فصور عمر الشعرية ليست خاصة به تماما، يشركك فيها، ويجعلك تحس بثرائك النفسي. وهو شعر شديد الاقتراب من القارئ السوداني، يتوسل عمر إلى ذلك باللغة والصور والأخيلة، وكل ما أُطلِع عليه في وجدان أهل السودان، خاصة وأن عمر نور يجيء من منطقة تتداخل فيها الأعراق وتتفاعل فيها الثقافات بانفتاح. وهي قصائد تعتني بالموسيقى اعتناء مطرِبا، والسودانيون ميالون إلى الطرب. ثم إن القارئ غير السوداني يجد عوالم مدهشة ساحرة، تنتمي لهذه الرقعة الكبيرة من الشعر الخام: السودان.

إذا كنتَ تعرف عمر نور عن كثب، زميل دراسة أو رفيق صبا، أو جمعتكما دروب الشعر وعذاباته، إن كنت من أولئك الذين ينادونه بالسناري، نسبة إلى مدينته، عندها ستجد أبعادا أخرى في شعره مضاءة بشخصيته الفريدة. سيذكر الناس النشاطَ الثقافي الذي كان يصنعه عمر نور من العدم، هو ورفاق قليلون، يوقظون ربات الشعر في النفوس، يقيم المنتديات، يجمع الشعراء على اختلاف مزاجهم، يرحب بالبادئين رحلة الكتابة، لطيف الملامح، محبوبا، واسع الابتسامة، يعمل كنحلة نشِطة، يلاقي في سبيل ذلك ما يلاقي، في بلاد محكومة بسوط العَنَج وأعقاب البنادق، ولذلك فهذه القصائد تجد دروبا ممهدة إلى نفوس كثير من القراء. وربما نستطيع أن نقول، ونحن نحاول أن ندعك تختلي بالكتاب، إن كل ما يفعله عمر بقصائده وبتجربته الشعرية المستمرة الإثمار إنما هو نوع من الوفاء والبر، ببلاده أولا وأخيرا، فعندما يحنّ عمر فهو يحن إلى بلاده، وعندما يحب فهو يحب وطنه، وعندما يمدح فهو يمدح أبناء بلاده وبناتها، ويغضب لمآسيها ويثور مع الثائرين. وكتاب “عبر الممرات التي.. ” ينقل لنا نواحي محدودة من تجربة عمر، فثمة قصائد لم تنشر بعد في كتاب، وثمة ديوان كامل هو “من وادي المطاميس” استثمر فيه عمر قدرات اللهجة الدارجة في السودان، ولا تزال بلاده هناك ماثلة بكبريائها، نازفة حينا وضاحكة حينا، وعمر هو عمر، سريع الاشتعال، حاد الموهبة، وافر الاستجابة.