محطة دوستويفسكي الصغيرة

القصة في الواقع بدأت ذات يوم من أواخر فبراير، حيث سماء الجزائر ذات النزوات المتقلبة تجعلك مترددا كل صباح في اختيار ملابس مناسبة، وأما أن تحمل مطرية فسيكون ذلك مضحكا إنْ سطعت الشمس، تلك الشمس الباهرة التي يقال بأن فبراير يستلفها من أيام الصيف.

كان الرجل يقف على محطة مترو حي البدر، يرتدي معطفا ثقيلا، ويعتكز على مطريته المعقوفة كالعصا. فكرت وهي تراه ينظر إليها خلسة، أنه كئيب كأولئك المحالين على التقاعد المبكر، ثم غطست بين صفحات الكتاب الذي تطالعه، متجنبة عينيه اللتين تختلسان النظر إليها بين الحين والآخر. وفكّر هو أن هذه الفتاة قادمة من كوكب آخر، فهي الوحيدة التي تفتح كتابا في زمن يفضل الجزائريون التحديق في بعضهم أو التحديق في الفراغ.

لم تكن المحطة متميزة في الحقيقة، كانت أشبه بسقيفة فارغة، ليس فيها ما يُرى. كان الناس يتقاطعون، ولكنهم نادرا ما يلتقون فيها. نادرا ما تسمع إحداهن تقول للأخرى: بونجور… أو يمد آخر يده مصافحا أحد المعارف بحرارة. الكل في مثل هذه الصباحات واجمون وكأنهم لم يناموا جيدا أو ربما استيقظوا من كابوس مريع!

لأول مرة أحست أن أحدهم يسترق النظر إليها باهتمام. طيلة سنة كاملة لم يرها أحد، لم ينتبه أحد لوجودها في هذه المحطة سوى الكتاب الذي يملأ فراغ حياتها وبرودتها.

تذكر هو تلك السنوات الثماني من الوحدة والفراغ التي قضاها في هذه المدينة. لم يستطع أن يعقد صحبة واحدة، ناهيك عن صحبة امرأة في حياة واقعية ضئيلة جدا مثل حياته. رفع رأسه ونظر إليها، بادلته نظرة خجولة ووقفت حين سمعت ضجيج عربات المترو.

توقف المترو، وانفتحت الأبواب الآلية، وغاص كلاهما في الزحام.

وكان يمكن لهذه القصة العادية التي تحدث آلاف المرات يوميا، أن تنتهي هنا.

لكن المستقبل له الكلمة العليا في الحاضر.

***

يخرج الرجل من بيته أبكر قليلا. هذا الصباح اهتم بحلاقة لحيته، واختار ملابسه بعناية دون اهتمام بنزوات الطقس. وضع في البداية عطرا سريا وراء أذنيه، ثم ما لبث أن رش نصف الزجاجة على وجهه وملابسه وحتى بقايا شعر رأسه، رغم أنه يتجمل بقبعة عالية على طريقة الأوروبيين. دندن أغنية عاطفية دافئة وخرج.

وقف على المحطة في زاوية بعيدة ينتظر.

خرجت الفتاة من بيتها أبكر قليلا. أخذت حماما سريعا، ووقفت حائرة أمام خزانة ملابسها. قلبت الفساتين والسراويل، وأنواع الصدارات والسترات، وأخيرا انحازت للذوق الكلاسيكي الذي يفضله كبار السن عادة. روب أبيض طويل موشى بحاشية مزهرة وردية وصفراء، ولبست فوقه هوت أبيض عادي، وألقت خمارا خفيفا على رأسها أخرجت من تحته خصلة من شعرها وبعثرتها على جبينها دون اهتمام. كانت قد نسيت نزوات فبراير وهي تدور معجبة بنفسها أمام المرآة.

أخذت مكانا على كرسي المحطة، وفتحت الكتاب، وراحت تنتظر.

لاحظ من بعيد أناقتها اللافتة للنظر.

وقالت في نفسها لا شك أنه يشعر بالبرد في هذه البذلة الجميلة الخفيفة.

تبادلا نظرات خجولة، ثم نظر إلى ساعته ونظرت إلى ساعتها، وأزيز فرامل المترو تثير هدوء الصباح.

توقفت عربات المترو، وفتحت أبوابها الآلية، وتدفق موج المنتظرين إلى بطنها. انغلقت الأبواب، وغادر المترو المحطة.

كان يمكن للقصة أن تنتهي هنا.

لولا أن القدر له هو أيضا كلمة في واقع الإنسان.

***

حين غادر الجميع، التقت عينان سرعان ما تجنبتا بعضهما البعض. هو حدق في سقف المحطة المعدني، وهي تسترت بصفحات الكتاب. كان كلاهما يحس بالوجود الطاغي للآخر، لكن كلاهما يتلافى النظر خجلا جهة الآخر.

بعد دقائق قليلة بدأ أناس آخرون يصلون المحطة. بعضهم وجوه أليفة تلتقي كل صباح تقريبا. أحس كلاهما بقليل من الحرية في اختلاس نظرات جهة الآخر.

هذه المرة فكر الرجل أنه من الأفضل أن يقترب أكثر كي يركب معها في نفس العربة.

وفكرت الفتاة من جهتها في حيلة تجعلها أقرب إليه في نفس العربة.

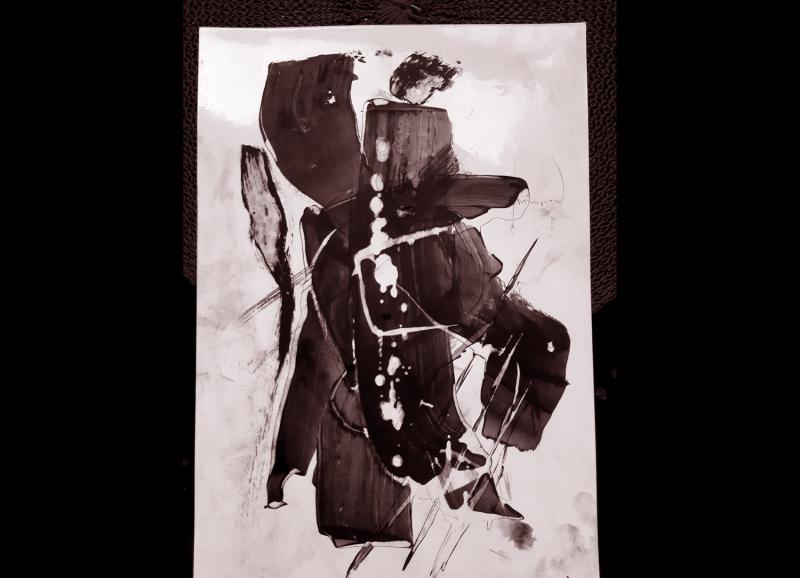

حين انفتحت الأبواب، سارع كلاهما للدخول من نفس الباب. وجدت الفتاة مقعدا فارغا فجلست، وتمركز هو قبالتها واقفا. أحست بتيار ساخن يسري في جسدها وهي تشعر بمراقبته الخفية لها. وتلافى هو النظر إليها مباشرة فنظر إلى الكتاب بين يديها، قرأ عنوان الكتاب “الليالي البيض” وتحته قصة للكاتب الروسي الشهير دوستويفسكي. ابتسم قلبه لهذه المصادفة الجميلة. كان في سنها ربما حين قرأ تلك القصة. لم يعد يتذكر منها الكثير لكنّ أجواءها الرومانسية لا تزال عذبة في خياله. لم يحفظ منها على ظهر قلب سوى بيت إيفان نورغينيف التي يفتتح بها الكاتب روايته “… أم خُلق لأن يكون بجوار قلبك ولو للحظة واحدة”!.

توقف المترو في المحطة الرابعة فنزل الرجل. دق قلبها بسرعة وهي تلاحظ أنه توقف وظل ينظر إليها من خلال النافذة.

أحدثت العجلات أزيزا عاليا وهي تنطلق مسرعة باتجاه النفق المظلم ربما لتتجنب هذا المنظر العاطفي.

رحل هو. ورحلت هي.

وكان يمكن للقصة أن تنتهي هنا. لكن الألفة لها حضور جميل في قلب الإنسان.

***

قضى الرجل ليلة بيضاء مستمدة فعلا من أرق الليالي البيض، لولا أنه وحيد في بيته، على عكس بطل الرواية المتسكع على الأرصفة وشواطئ النهر مع صديقة قلبه. تقلب على جمر الخواطر غير المعقولة. فكر في كتابة رسالة طويلة مستمدة من أسلوب دوستويفسكي الحزين والدافئ. فكر في البحث عن نفس الكتاب لعله لا يزال محفوظا في صناديق كتبه القديمة، يأخذه معه صباحا، ويجلس بجانبها، يطالعان القصة نفسها في الصفحة نفسها. هكذا سيتحدثان ــــ قال الرجل بحماس ـــــ دون كلام يجلب انتباه الناس الذين يحدقون في الفراغ. ثم انتبه إلى نفسه متسائلا عن هذه الحرقة التي لم يشعر بها أبدا من قبل. ماذا يحدث له؟

وتقلبت الفتاة في تلك الليلة على جمر الانتظار. كانت تتمنى لو أنها تملك قدرة خارقة على إزاحة ستار الليل كي تجد نفسها في الصباح على المحطة. فكرت بجنون أكثر في هذا الليل الذي لا يملك عجلات المترو السريعة كي يغادر على عجل. تساءلت عشرات المرات عما يحدث لها. كانت تفكر فيه حتى خفية عن نفسها. لا، هي فقط أرقة، تقول، ربما من تأثير “الليالي البيض” التي تخبئ وجهها بين صفحاته هذه الأيام. لكنها تداور نفسها، وتراه في وقفته تلك وهو ينظر إليها خلسة، فيلفحها لهيب يحمرّ له وجهها. فكرت أن تنسخ فقرات جميلة من الكتاب وتدسها سرا في جيب معطفه. فكرت بشجاعة أكثر أن تبتسم له.

نام كلاهما نوما مضطربا. وربما كلاهما رأى الآخر في أحلامه. وكلاهما نهض متأخرا. فقز من سريره يلعن خموله. شربا القهوة وهما يتصارعان مع ملابسهما، ووصل كلاهما إلى المحطة في الوقت نفسه تقريبا. وأحس كلاهما بفرحة سرية وهو يرى الآخر.

هذه المرة كانا أقرب إلى بعضهما في عربة المترو. رأى اتساع عينيها اللوزيتين. واشتمت هي لذة عطره الرجالي. نزلا هذه المرة في المحطة نفسها. غير أنه استدار يمينا جهة البريد المركزي حيث يعمل حارس أمن، وذهبت هي إلى عملها في بيزيريا قريبة.

وكان يمكن للقصة أن تنتهي هنا. لكن الشوق له كلمة أيضا في حياة الإنسان.

***

بشّر كلاهما نفسه أنه سيرى الآخر غدا. وانتظر كلاهما ذلك الغد بفارغ الصبر. ونسي كلاهما أن الغد هو نهاية الأسبوع حيث لا يذهب أيّ منهما إلى عمله.

يعرف الرجل أنه نافد الصبر. صدره يضيق من الانتظار، وقدرته على حمل الأثقال ضعيفة رغم أنه رياضي قديم. ماذا يفعل طيلة يومين دون رؤيتها، دون اختلاس نظرة إلى وجهها الجميل الحزين، وشعرها الأسود الناعم، وأصابعها الصغيرة البيضاء كقطع السكر. تلك الأصابع التي تمنى لو أنه هو الكتاب الذي تلمس صفحاته.

دار في الكثير من الشوارع الخلفية للجزائر العاصمة، وعرف كم هي كئيبة وموحشة وغير مرحابة. دخل أسواقا لم يعتدها، وزار صالات عروض غير مهتم بما تعرض، وجلس على شرفات مقاه لم يتذوق طعم قهوتها، وتمنى لو أنه يملك هذه المعجزة: طي الوقت بين يديه كي يرمي أيام نهاية الأسبوع في سلة المهملات!

تعرف المرأة أنها عجول. تسترق السمع على قلبها الذي يخفق عاليا بين أضلعها. حاولت كامرأة أن تقوم بالسخرة المعتادة تحايلا على مرور الوقت. نظفت المواعين مرات عديدة. غسلت الأثواب المرمية في الحمام. مسحت الجدران والنوافذ. قضت بعض الوقت في المطبخ. حاولت الاستمتاع ببعض الموسيقى والمسلسلات التلفزيونية… لكن الشمس لا تزال عالقة بكبد السماء. تمنت لو كانت القوانين في هذا البلد تسمح بالعمل لمن يشاء خلال عطلة نهاية الأسبوع. تمنت لو أن لها القدرة على كسر كل ساعات العالم كي لا تعيق بعقاربها مرور الوقت.

انفردت بخيالها قليلا وهي تستعيد صوره بمعطفه الرمادي الطويل، والمطرية التي يعتكزها، والقبعة الأنيقة التي تضفي عليه مهابة، ثم عينيه الحادتين كعيني نسر، وحاجبيْه الكثيْن المقرونيْن. تنهدت: يا له من رجل!

كان الوقت بالنسبة إليهما مقيدا بسلاسل سليمان، حتى أن أحدهما فكر أن الساعات في بيته متوقفة فأدار ساعة الحائط في الصالون مرتين. واقتطع الآخر بعض الأوراق من الرزنامة المعلقة على الجدار كي لا يرى اسم أيام نهاية الأسبوع.

وأخيرا في صبيحة يوم بداية الأسبوع، سارع كلاهما للوقوف بجانب الآخر. وقررت أن تبتسم له، وقرر أن يبوح لها بعواطفه الملتهبة. أحست أنه يحاول ملامسة يدها. نظرت حولها بقلق. انفتحت الأبواب الآلية لعربات المترو وسبقته كي تأخذ له مكانا بجانبها. لكن الأبواب انغلقت وظل هو واقفا على الرصيف.

أحست بقلبها يفيض من حنجرتها. غضبت. تبللت رموشها الطويلة بالدموع. تساءلت: لم يفعل بي هذا؟ وأخيرا أقنعت نفسها كأي امرأة عجول بأنه ينتظر أخرى!

وكان يمكن للقصة أن تنتهي هنا. غير أن الحب له لغة أخرى غير لغات البشر.

***

في ذلك المساء وقف أمام المرآة متأملا ابتسامتها التي أضاءت حياته. تذكر تفاصيلها الطرية كزهرة حقول وهي تتبرعم فجأة على أرضه القاحلة. طيلة الأربعين عاما التي عاشها، لم يتشرف بابتسامة تضيء الليل الذي كان يعيش فيه، من جندي مسرّح من القوات العسكرية، إلى عون أمن في مبنى البريد المركزي. كان فخورا بنياشينه، لكنه فخر دون أي بطولات تذكر. أحس بعمره كله يتجمع بين عينيه، كئيبا وبلا أفراح مضى ذلك العمر، تنهد عميقا. ولكن… ها هي شمس تشرق في سمائه أخيرا.

تردد قليلا. ليس من العدل أن يستغل شبابها، هو الذي يعتبر أن مستقبله وراءه. لن يفتح لها باب الأمل ويجرجرها معه في تراب حياته الصغيرة، سينساها ويقضي ما بقي له من العمر نادما. هو على كل حال ليس له ـــ كما فكر ـــ ما يعتذر عليه.

في ذلك المساء أحست بصداع يعتصر شرايين دماغها. شربت بعض الأدوية، وآوت إلى غرفتها باكرا. كانت تفكر فيه بشدة وغضب. أوجعها كثيرا تردده، وربما خيانته، وقررت أن تعاقبه كما يجب على المرأة. كانت العقوبة بسيطة وأليمة: ستحكي لصديقتها حكاية ذلك الرجل الجبان! تذكرت تلك العبارة القوية في كتاب الليالي البيض “أنا لا أحسن الصمت حين يتكلم قلبي داخلي”. فتحت حقيبتها لتخرج الهاتف، ولاحظت ورقة مطوية في جيبها الخارجي. فتحتها بأصابع مرتعشة، وقرأت “لا يسعني إلا أن أجيء هنا غدا. أنا حالم. حياتي الواقعية ضئيلة جدا، حتى أنني أعتبر لحظات مثل هذه، مثل الآن، نادرة الوقوع (…) سأحلم بك طوال الليل، طوال الأسبوع، طوال العام، وسأجيء غدا إلى هنا بالتأكيد، سأجيء إلى هنا بالذات، إلى هذا المكان، في هذه الساعة بالذات، وسأكون سعيدا وأنا أتذكر ما حدث بالأمس”.

تأملت الكلمات بذهول، وتذكرت هذه الفقرة من الرواية التي كانت تريد أن تنسخها وتدسها في جيب معطفه.

فجأة زالت كل أوجاعها، ونهضت من السرير تتمطى. قررت أن تحتفظ بقصة حبها لها وحدها. هي على كل حال ناضجة وقادرة على اتخاذ قراراتها بنفسها، وغدا ستتحدث معه، وتصارحه بأنها تعمل نادلة بسيطة في محل لبيع البيتزا، تخرجت من معهد الأدب الذي ينتج بطالين ذوي حساسية شعرية غير مفيدة، تحب القراءة، والسياحة، والأغاني العاطفية، تريد أن تتزوج ويكون لها رجل طيب، وسرب من الأطفال، ومائدة عامرة بالأكل اللذيذ.

***

جاء هو إلى ذلك الغد كالعادة، وجاءت هي. وقف هو في المكان نفسه. وجلست هي تقرأ روايتها كالعادة. اختلسا نظرات لبعضهما، وهربا بعيونهما كل إلى جهته.

توقفت عربات المترو، وفتحت أبوابها الآلية، سبقها بخطوة في الدخول ليأخذ لها مقعدا بجانبه.