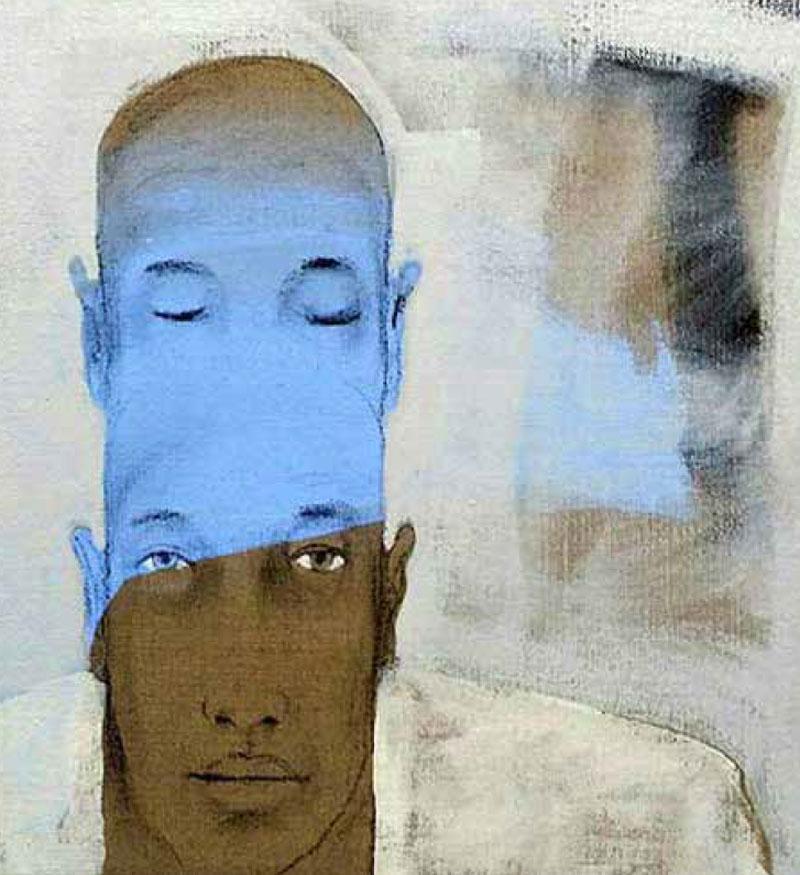

وجوه العنصرية المختبئة

صدر للروائي والناقد السوري المقيم ببريطانيا هيثم حسين، كتاب “العنصري في غربته” عن دار رامينا بالعاصمة البريطانية لندن (2023 م). والكتاب سيرة موجزة قدمت عبر كتابة مفتوحة رؤية وتجربة لظاهرة “العنصرية” كعلِّة اجتماعية ازداد طغيانها عبر قارات العالم بما بات يهدد بغرق الحضارة الإنسانية أو نكوصها عن مسارها كما في وصف الكاتب أمين معلوف بـ”غرق الحضارات” وقبلها “هويات متقاتلة”. وتنبثق هذه الرؤية للعنصرية عن إحساس واعٍ واحتكاك بتمثلاتها ليس حصراً على ممارسات يومية عابرة، فقد تتبع هذه الظاهرة بدءًا بمحورها “الإنسان” في جوانبه المظلمة بوعي وبغير وعي منه؛ إلى خطاباتها المجاهرة بالكراهية والعداء السافر للآخر الغريب.

وللكاتب هيثم حسين تجربة روائية ونقدية أنجزتها كتابات تراوحت بين الرواية (آرام سليل المكابرة، رهائن الخطيئة، إبرة الرعب، عشبة ضارة في الفردوس، قد لا يبقى أحد) ترجم بعضها إلى الإنجليزية؛ وفي النقد (لماذا يجب أن تكون روائياً، الشخصية الروائية.. مسبار الكشف والانطلاق) وغيرها من الكتابات الثقافية في الصحافة الثقافية والفعاليات الثقافية على مختلف المنابر. أتاحت هذه التجربة الممتدة في الكتابة والتأليف كاتب (السيرة) من التحقَّق من أدواته البحثية ورؤيته المسنودة بالتجربة في الكتابة من التعبير عن ظواهر وعوالم في محيطه الزماني والمكاني؛ وبطبيعة الحال من كتابة السيرة رغم الفارق الزمني النسبي الذي عادة ما يقترن بعمر الكاتب والكتابة عن أحداثٍ ووقائع لا تنتمي واقعياً إلى الحاضر.

تضعنا سيرة “العنصري في غربته” مباشرة أمام الصور والمشاهدات التي تتجلى فيها ظاهرة العنصرية بكل ممارساتها المتداعية في عالم اليوم وتمدداتها القّارة في الذاكرة التاريخية والاجتماعية في الوعي البشري، لا زال العالم يواجه وحشيتها التي تفتك بمنجزه العقلاني والحداثي.

باستخدامه لتقنية سردية متمكنة من أدواتها، يستعرض الكاتب مواقف العنصرية من زوايا متباينة كما يتباين التنوع في الأعراق واللغات والبلدان. وهذا الفرق الذي تحدثه الحكاية المنبثقة عن واقعٍ مباشر لما تفرزه العنصرية بالاستناد إلى معلومات وبيانات مسبقة. وللعنصرية- كما هو معروف- تاريخ دامٍ، وحروب ومآسي شعوب وجغرافيا ومعلومات موثقة في الذاكرة والجسد الإنسانيين، ولكن في سيرة “العنصري في غربته” تتجسد العنصرية بكل ما حملت وتحمل من صور حيّة ومواجهة حادة وكيف يتمثلها الشخص العنصري، بل وكيف يمارسها ضد الآخر أيًا يكن هذا الآخر وفقاً لنسق أو تصور الاختلاف الإثني واللغوي والجغرافي. وبعيداً عن تعريفاتها من منظور العلوم الاجتماعية والإنسانية، وإلى حدٍ ما مداخلها المعجمية (Racism)، يضع هيثم حسين العنصرية كما تبدت كظاهرة كلية الوجود تتمدَّد باتساع في المفاهيم والمقولات وتتشكل في طرق التعبير، إلا أنها تبقى عنصرية مهما تلونت:

“لا تقتصر العنصرية على شخص أو فئة أو دولة، إذ يمكن العثور عليها في الشرق والغرب، لدى الأقليات أو الأكثريات، فهي علة عابرة للحدود والقارات، ولا يمكن الاستشفاء منها إلا بالوعي والعقل والمسؤولية، والانفتاح على الآخر بعيداً عن الأحكام المسبقة التي توصف بأنها فخ العقل ومقتل المنطق نفسه”. وقد سبق هذا التعريف أو التوصيف لظاهرة تتعدى التحولات البيولوجية اعتراف صريح جريء بقوله “كل منا يخفي جوانب عنصرية، أو يتكتم على شخصيات عنصرية متصارعة في أعماقه”. وهذه التطبيقيات الشائهة للعنصرية تجد تفسيراتها الواقعية عند الكاتب بدءاً بمجتمعه الأقلوي (الأكراد) ومن ثمَّ يتابع سرد حكايات موجات العنصرية وطبقاتها المتشكلة في الفضاء العام التي لم يخلُ منها مكان أو حيثما وجد الإنسان بهويته المنغلقة. وتبرز هذه السيرة صيغة العنصرية كهوية للأفراد والمجتمعات. فالبحث عن الهوية بصيغتها وقيمتها الفردية بحث عن الذات وتحقيقاً للذات داخل الانتماء الثقافي والنسقي. وحيث إن المميزات الثقافية، والمكونات العرقية، والدينية هي نوع من التصنيفات الاجتماعية لا تخلو من عنصرية مبطنة في بعضها، فإن هذا يعني في الوقت نفسه أن الهوية الثقافية هي نوع من الهوية الاجتماعية وينطبق عليها ما ينطبق على سائر الهويات الاجتماعية الأخرى. إذ تنطلق العنصرية من التصنيف الثقافي للجماعة، ويمكن أن تكون متبدلة في جانب منها وثابتة في جانب آخر، كما تكون أيضًا متكونة من عدد من المكونات التاريخية أو الدينية أو الاجتماعية. وتكون في المحصلة النهائية كما يطلق عليها عالم الأنثروبولوجيا الفرنسي كلود ليفي شتراوس بـ”النشوئية المغلوطة”( Faux évolutionnisme ) في تفسيراتها الثقافية.

العنوان والنص

والعنوان “العنصري في غربته” يثير صدمة جريئة بوصفه مقدمة إيضاحية ودليلا ماديا خارجيا يحيط بالنصِّ وفي الوقت نفسه هو جزء أصيل منه بتعريف جيرار جنيت. وهو أيضاً ملازم للنص بالمفهوم النقدي للعنوان وكل ما تثيره النظريات النقدية حول أهميته، وعلاقته بالنص، ودلالاته الرمزية، والسياقية ومحايثته للخطابات المجاورة. ثمة استخدام مثير ملغز يوحي به العنوان للحد الذي يثير التساؤل من هو العنصري؟ يجيب الكاتب بنفسه عن الاختيار (العنصري) ومكان غربته في فصل لافت (من أنت أيها الكاتب؟) وانعكس العنوان داخل النصّ بحيث أصبح محتوى دلالات العنوان هو النص مقروءاً ومُفسراً معه مواقفه ومشاهداته وصراعه مع العنصرية. بوجه من القول، فإن الاختيار القصدي عزَّز من فرضية القراءة الواعية في المعالجة الموضوعية لثيمة السرد المركزية. فالعنوان أو عتبة النصّ كمصطلح مستتبّ يحُلِّل الدلالات والمواقف التي أراد الكاتب اختزالها في العنوان كاستهلال يؤشر إلى فحوى النص. وبالتالي عنوان السيرة تتضح دلالته في صور بصرية مستدعاة من حادثة تاريخية أو واقعة حياتية أصبحت قابلة للاستدعاء. وعليه تتخلق علاقة بين العنوان وما تشير إليه إضاءاته ودلالته والنص الذي يحتوي العنوان داخل أعماقه الغائرة.

لقد راهن العالم على انفتاح الحدود وتقارب الشعوب بما أنجزته تكنولوجيا المعلومات من سهولة التواصل غير المسبوق في التاريخ البشري، ولكن بقيت البؤر المظلمة في مكانها، بل وازدادت وحشية. وكيف انتهينا إلى شعبوية محمومة بعد أن بشرنا بنهاية التأريخ وسيادة العقل والديمقراطية؟ وعلى مدى ما بثته الأفكار العنصرية طوال قرون لم ينج منها كبار الكتاب والفلاسفة، بالطبع أيديولوجيات ونظريات متوهمة حاولت تنميط العرق والثقافة فنتج عنها في التاريخ القريب وحش النازية والفاشية وما تداعى عنها من شعبوية يعايشها عالم اليوم. يتناول الكاتب شخصيات في التاريخ السياسي للعالم الغربي قديماً وحديثاً (ونستون تشرشل، دونالد ترامب، بوريس جونسون.. الخ) مستعرضاً دورها في المد الإمبريالي وكيف أن الشعور الوطني المتضارب بين أن تكون شخصيات بطولية تستحق المجد أو شخصيات مجرمة تتطلب محاكمتها. وتفضي هذه التساؤلات حول مواقف الشخصيات في التاريخ السياسي الغربي أو الحديث إلى أين تقودنا صورة العنصرية المرعبة التي ربما ابتلعت العالم؟

اللغة سلاح عنصري

اللغة هوية، أو بتعريف مقتضب تعبير عن هوية ثقافية، ولكنها تستخدم وتوظف في النطاق العنصري بكل حمولاتها الثقافية ورموزها بما توفره من إحالات تكيفها المجموعات اللغوية أو العنصرية تجاه لغة ما أي جماعة ما تتحدثها. يطرح هيثم حسين في فصلين قضية اللغة (أمجاد لغوية) و(بحر اللغة) في معرض تحليله لتمظهرات العنصرية وخطاباتها بإحدى وسائل التخاطب والإدراك البشري وهي اللغة. وهنا يتدخل الكاتب من موقفين، موقف شخصي متمثلاً في هويته اللغوية والثقافية التكوينية (الكردية) ضمن هوية لغوية أكبر (العربية) المجتمع السوري العربي وكيف قاسى تجربة التحول اللساني من اللغة الأم إلى اللغة الرسمية، ومن ثمَّ أصبحت (العربية) لغة التعليم والتواصل والكتابة الإبداعية وفي كلا الحالين ثمة وضعية اجتماعية غير متجانسة لغوياً (Linguistically Heterogeneous) باصطلاح علم اللغويات. وأما موقفه الثاني في تحليل ظاهرة استخدام أخطر “أسلحة العنصرية” وهي اللغة وحمولاتها الدلالية وكيفية جعلها مقياساً عنصرياً بالغ الحساسية حين تختلف قواعدها التركيبة والصوتية عند الآخر. وتكونت لديه ثلاث هويات لغوية كما يستطرد كردية، وعربية وأخيراً إنجليزية وفي ما بدا أن تركيزه الشديد على اللغة بدوريها السلبي والإيجابي لا يخفى وظيفته (كاتب) كما يؤكد إتقان اللغة كعامل حاسم في بنية المعرفة. ولكن لا ينسي ماذا تعني له الهوية بالقول “تشكل الهوية بالنسبة إليّ سؤالاً دائماً متجدداً أسعى لمقاربته وتقديم تصوري عنه، يعيش كثيرون أزمة هوية في واقعهم، لا يمكنهم إجراء مصالحة بين الألوان التي تكوّن هويتهم وتشكلها بصيغتها الإنسانية.. أعتقد أن الاختلاف يبلور صيغة أنسب للهوية، الهوية بالنسبة إليّ هي الإنسان… أشعر أنني خليط من هويات متكاملة“. هذا الإدراك لدور اللغة ومستويات تأثيراتها في تكوين وعي الجماعات وكأداة تعرف بها دفع بالكاتب أن يقوم بترجمة مجموعات من المسرحيات إلى لغته الأم الكردية، في محاولة إثبات طاقة اللغات الإنسانية في استيعاب وإنتاج الفنون والثقافة مهما اختلف موقعها من حيث الهيمنة والإقصاء.

السيرة والنص

والكتابة في “العنصرية” من حيث ما تحمله ممارساتها المتجلية التي تكاد تطغى على تفكير الإنسان والمجتمعات والكيانات المتعددة، تقودنا هذه السيرة المفارقة للعنصري إلى إعادة اكتشافها في بؤر لم تعد محلّ تفكير. ويرصد بدقة المراقب وتحليل الكاتب مظاهرها في اللجوء، والملاعب، ومخافر الشرطة، واللغة، والإعلام. ويسائل في عناد ما تصوره الإنسان من شعارات استودعها وثائق ظناً منه بحصانتها المنيعة وربما شرعيتها وعدالتها؛ إنه سؤال الحضارة المشروع وعالم العولمة، ولماذا فشلت منظومات الأفكار الكبرى في الديمقراطية والحرية وغيرها من قيم سياسية وفكرية في كبح جماع وحش العنصرية. وأسئلة الكاتب في سيرته القصيرة لم تنبع من تأمل تجريدي، بل من تجربة شخصية واحتكاك يومي شارك فيه. وتاريخ الرواية العربية في تصويرها لما عرف في السابق بالمواجهة بين الغرب والشرق كما صورها الطيب صالح (موسم الهجرة إلى الشمال) وسهيل إدريس (الحي اللاتيني) ويحيى حقي (قنديل أم هاشم) وتوفيق الحكيم (عصفور من الشرق) فهذه الكلاسيكيات السردية التي عدَّت في ما بعد مداخل أولى لحالات المواجهة الحضارية بين شرق متصور، وغرب متفوق. إلا أنه لم تعد نظرة الروائي العربي اليوم تحلّل أوجه الاختلاف أو تتلبسها حالة استلاب يكون مصدره الانبهار، فكثيراً من الأصوات السردية التي ساءلت العنصرية في مواطنها الغربية مثلما كتبت الروائية الفرنسية – التونسية الأصل فتحية دبش في روايتها “ميلانين” حيث قدمت الرواية فئات وشعوباً مصورة حيواتها في المدن الكوسموبوليتية وساقت من خلال فلسفة سردية غاصت في التجربة الإنسانية الأشمل في الفقد والحب والعنصرية، والصراع في إثبات الذّات والطموح الذي لا يغض الطرف عن وقائع التأريخ ونقائصه بقدر ما يسعى إلى كشفها ومعالجتها بإثارة الأسئلة القلقة. لقد واجهت الرواية عالمين بين منفى يفرض شروطه القاسية ووطن أصل له قيود تشتد قسوتها ولو شدنا إليه نداؤه العميق. وقبل ذلك رواية الروائي الأريتيري أبوبكر حامد كهال المقيم في الغرب “تيتانيكات أفريقية” في تناولها لظاهرة الهجرة غير الشرعية في الفضاءات المستجدة في السرد، فقد مثلت هذه الرواية ظاهرة الهجرة من دول جنوب الصحراء إلى أوربا عبر البحر المتوسط وصورت سردياً مخاطر الهجرة ومأزق الإنساني لشخصية المهاجر. وأثارت هذه الرواية من الأسئلة أكثر ما أعطت من إجابات أمام سؤال الهوية وتقاطعاته مع الهجرة. وتنضم هذه الروايات إلى تيار جديد يؤسس لما أطلقنا عليه حينها موجة سردية جديدة برزت في الخطاب السردي العربي.

وما بين روايات الهجرة والغربة والمنفى تقدم سيرة هيثم حسين سردية تدخل في نطاق “سردية المنفى” تفاعلت مع ذاكرة غزيرة الإشعاع مستعينة بمرويات ومشاهدات متضادة في صورها، ولكنها منسجمة مع روح النص. وقد أفضت هذه العملية السردية المركبة من خطابات متعددة جسدت فنيات السيرة والرواية ورؤية الكاتب بما تعنيه من رؤية كونية (Weltanschauung) وأنتجت نصاً يتنازعه أكثر من فضاء في القراءة والتحليل والتمعن في مصائر الأفراد وجماعات. ومن ثَّم تضيف سيرة “العنصري في غربته” في سياق التمثُّل الثقافي والوجود الإنساني تجربة أخرى في محنة العنصرية، واللجوء والهجرة، تجعل منها نصاً يستدعي التوقف عنده لا كسردية تقارب تجربة المنفي سردياً على ما راجَ من كتابات معتادة. ولكن تبقى جرأة الطرح بالقياس إلى التجربة الشخصية والتفاعل مع الهوية والذات في آفاقها المترحلة. وكروائي كان بإمكانه – كما يذكر- أن يختفي من وراء شخصيات قادر على خلقها متحكما سردياً بمصائرها في فضاء ذات الأحداث التي صدع بكشفها؛ ولكنه عمد إلى مواجهة الظاهرة مباشرة. فجاءت كتابة (السيرة) حكاية في القص، ورواية للسيرة، محاكمة لواقع مفككاً لبنية القيود الواقعية أو المتخيلة في ذات الكاتب.

نقد الارتجاعي

الكتاب في سيرته بقدر ما يدين العنصرية في تجلياتها العرقية والثقافية والسياسية، يكشف عن مأساة الكاتب العربي وكيف أن المنافي أصبحت بديلاً عن الأوطان للفارين من جحيم الملاحقات والعذابات. ولماذا فشلت النخب في إقامة أوطان لها من حرية الإنسان وكرامته ما يدعو إلى البقاء فيها والانتماء إليها لا نزعها وبلا رجعة. إنها هجرة الأرواح (Transmigration) وإعادة تشكل الهويات في فضاءات تنزاح بالثقافة واللغة والعرق. والهجرة المختارة – هجرة الكاتب- لم تدفعه كما يبدو للتنازل عن وطن وذاكرة عصية على التطويع. فإذا كانت هذه الهويات – غير الأوروبية – صاغتها تاريخياً مستحثات أركيولوجية، وتخضع الآن لسياسات الدمج الثقافية في بيئاتها الجديدة؛ أو كما يطلق عليها الأوطان البديلة التي يفقد معها المرء الشعور بالوطن واللغة والمكان، تتحول إلى نوستالجيا مؤلمة.

يرسم هيثم حسين سيرته “العنصري في غربته” على نسق سردي يتخذ من تقنية السرد وأدواته بنية شكَّلت نصاً يمزج بين رؤية الكاتب السردية والرصد الصحافي والتحليل، نقل الصورة الحية والتفاعل معها والتساؤل الذي ينهض عليها وتعدد تجليات الظاهرة في المجتمع والسياسة واللجوء. تتأسس على العناصر وعلى بنية سردية قابلة لاستيعاب وتمثل وطرح مشاهد سردية بليغة في دلالاتها السردية واللغوية. وبالإضافة إلى ذلك هذا الاحتواء السردي المحكم في تطور الحكاية وكيفية ترابطها داخل شبكة من العناصر غير المتضادة مضافاً إليها المكان والزمان فتصبح رواية مكتملة الأركان على الرغم من طريقة عرضها كمادة بحثية مفارقة للحكاية السردية التي يمسك بتلابيبها الخيال. فالسيرة الذاتية أو سيرة حياة الفرد كمذكرة تعمقها رواية السيرة الذاتية( Fictional Biography ) كما كتب المفكر إدوارد سعيد عن الروائي الإنجليزي جوزف كونراد.

مواجهة الذّات وأسئلة النهايات

ولأن سيرة “العنصري في غربته” تستند على السرد الذاتي بمفهومه النقدي (Self-narrative) لا تدع هيثم حسين يركب صوراً متداعية تمليها ضرورة السرد أو شحنة العاطفة والذاكرة وتفاعلها في قلقها الوجودي من الموت واللجوء والعنصرية. ففي مقطع مشحون بذكريات وأسئلة مقلقة بصيغتها الأنطولوجية ومؤلمة بفاجعتها يأخذنا في مقطع (حصار الموت) إذ نعثر على شخصية إنسانية تستند إلى مفارقة الشخصية في النص الروائي دون أن تستبطن شخصية الروائي، فيظل انعكاس الأنا في محور الخطاب السيريِّ متجذرا في بؤرة الأحداث وشروطها السردية وما تنقله من إشارات استدلالية مدركة بوعيها الذاتي معبرة عن شخصية تواجه الموت كمصير محتمل الوقوع. وتعبر عنه الذَات (الأنا) عن هويتها في الحدث الماضوي محكومة بأطر سردية خصيبة بضمير المتكلم لتضيف بعداً جماعياً أو مجالاً اجتماعياً تحول إلى شخصية حية داخل السيرة.

تشكل هذه الوقائع شواهد إنسانية حدثت للكاتب في مرحلة ما من حياته، وترحّلت من الذاكرة عبر سرد ديناميكي لها بالحركة الفاعلة مستعيدة وقائع السيرة في أخص جوانبها مواجهاً لحظات مفارقة لها وقعها النفسي بين المرض، والموت، والوطن، والأم، والأسرة الصغيرة، والمنفى. تتداخل الذكرى محملة بفواجع الماضي كما الحاضر وتنفتح أسئلة لا إجابة لها أمام لحظة يسردها الكاتب بما يفتح أفقا بعد أفق لوجود انساني مؤقت لا يستجيب أسئلتنا الوجودية العابثة. وهذه المقاربة في السؤال تكاد تهيمن على حكايات (السيرة) لتشكل جدلاً أكثر من تصويرها للوقائع، ولعل الحسّ النقدي لدى الكاتب هو ما يقف وراء هذه المقاربة الفلسفية في السؤال.

مزجت سيرة هيثم حسين “العنصري في غربته” بين السيرة والتحليل والرؤية السردية في أقصى تشكيل كتابي تهمين عليه الرؤية السردية مما فتح أفقاً ازدادت معه حدة الأسئلة وإمكانيات السرد مستفيداً من تجربته في الكتابة كروائي وناقد تحركه التساؤلات العميقة لرصد الظواهر وحوار الذات بطاقة سردية. فجمع بين المتعة والتفكير العميق والتأمل في مصائر بشرية لا يملك أحد احتمالاتها التأريخية القادمة. فجاءت سيرته ليست ترجمة ذاتية تحيا على جانب محدَّد أو ما يعرف في السير بالـ”Memoir” محضة تسجّل حياة فردية تحفل بالحياة على وقعها المثالي، وإنجازاتها التي يكون مبعثها تضخم الذَّات أكثر منها التمعن في الحياة، أو كما يقول الناقد إحسان عباس حول كاتب فن السيرة وكيف أنه قريب من قلوبنا، لأنه يكتب لأجل أن يوجد رابطة ما بيننا وبينه، وأن يحدثنا عن نفسه وتجارب حياته، حديثاً يلقى منا أذناً واعية، لأنه يثير فينا رغبة في الكشف عن عالم نجهله. على الرغم من أن عالم هيثم حسين نعرفه في حدود ما يروق لنا دون أن يصطدم معظمنا بحوادثه المفجعة على نحو يثير الرعب والاشمئزاز. ومن يلحظ محاولة الكاتب تجسير المسافة بين التاريخ الشخصي وما يمثله من خلفية تاريخية واجتماعية تنطوي على التعبير الجمعي لمجموعة ينتمي إليها تتقاسم معه محنة مشتركة.

لم تكن سيرة “العنصري في غربته” استعادة محضة لأحداث مرَّ بها الكاتب، حيث لا ادعاء لمواقف شخصية تحكم على الأحداث حكماً قطعياً، وبقوة السردي تمكن من إعادة تموضع السرد في كتابة السيرة على نحو يحيلها إلى سردية رحيبة الفضاء لا تخلو من جدل النقاش ونقد السؤال. فعبر ثمانية عشر فصلاً يشكل كل منها موضوعاً يدور حول تجربة الكاتب في (سيرته) يقود هيثم حسين بأسلوب سردي رائع ولغة جيدة في سبكها تتقوم بشعرية تتفاعل مفرداتها وفق اختلاف الموضوعات التي تناولها في سيرته. والكتاب ليس مشحوناً بأجواء عنصرية طاغية كموضوع وحوادث، فجاءت سيرته رحلة في الفكر والكتابة واللغة والأماكن والناس كاشفاً عن مواطن الضعف الإنساني، وهيمنة القوميات ومعاناة الأقليات. إنه التداعي الذاتي وهشاشة الفعل البشري في وجود يصعب تفسير الكثير من ظواهره أو فهمها على نحوٍ لا يسلب المرء حريته وإرادته.