جنس وعِرق ومستعمرات

بعد أربعين سنة على صدور “الاستشراق” لإدوارد سعيد، الذي فضح استيهامات كثيرة عن تمثل الغرب للآخر المستعمَر، صدر كتاب ضخم يكشف عن عملية إنتاج الصور التي صنعت نظرة الغرب واستيهاماته، ويقدم بانوراما كاملة عن ماض منسي ومهمَل ومجهول، ويقتفي خطوة خطوة سردية السيطرة على الأجساد. الكتاب عنوانه “جنس وعِرق ومستعمرات” ساهم في إعداده نحو مئة من الباحثين والمؤرخين وعلماء الأنثروبولوجيا والاجتماع ومدرسي الآداب، وأشرف عليه المؤرخ الفرنسي باسكال بلانشار المتخصص في تاريخ الإمبراطورية الكولونيالية الفرنسية، والمؤرخ الأميركي تود شيبارد المتخصص في تاريخ العرب المعاصر، والمؤرخ الفرنسي نيكولا بانسيل المتخصص في تاريخ فرنسا الكولونيالي وما بعد الكولونيالي، والفرنسي جيل بوتش عالم الأنثروبولوجيا، والفرنسية كريستال تارو المؤرخة المتخصصة في المغرب العربي المعاصر والجنس في المستعمرات القديمة، والبريطاني دومنيك توماس أستاذ الآداب الفرنسية بجامعة لوس أنجلوس.

وقد ووجه الكتاب بانتقادات شديدة منذ صدوره أواخر شهر سبتمبر المنقضي، لا لأنه قام بعملية تفكيك مخيال غربي صنعته ستة قرون من العنف الفظيع والافتتان المربك فحسب، وإنما أيضا لأنه أقدم على نشر وثائق الجرائم التي اقترفها الغرب ضد شعوب البلدان التي احتلّها منذ نهاية القرن الخامس عشر وتسليط الضوء على جانب مخفي من تاريخ الإمبراطوريات الاستعمارية، وأقام الدليل على أنها كانت “إمبراطوريات رذيلة”، توازت خلالها الهيمنة على الأجساد مع السيطرة على الأراضي والأمصار.

انطلق الباحثون من معاينة ما يقارب سبعين ألف صورة، ما بين لوحات زيتية وصور شمسية وبطاقات بريدية ومعلقات وأغلفة كتب ومجلات وأفلام سينمائية استعاروها من أكثر من ثلاث مئة خزينة من خزائن الأرشيف الخاصة والعامة، وانتقوا منها مئتين وألفا. لفت انتباههم منذ البداية، بغض النظر عن الخصوصيات المتعلقة بمختلف الإمبراطوريات والمراحل، أن النماذج الكولونيالية تتعاقب على نمط واحد: استيلاء متواصل على الأراضي وسيطرة على الأجساد. أحيانا لا يكون المخيال متماهيا مع الواقع، وأحيانا يكون الواقع غائبا عن الصورة.

فأما الوجه الأول، فهو تاريخ تلك الحرية الجنسية التامة التي كان يمارسها المستعمِرون بالتصرف في الأجساد المستعمَرة دون حدود أخلاقية، وهو تاريخ عمل الغرب على التستر عليه، بل إن قانونا مطلقا يسمح بممارسة الجنس تمّ سنّه وتنظيمه و”تنقيته”، بعبارة المؤرخ أوليفيي لوكور غرانميزون، أدى إلى إنشاء صناعة فعلية للبغاء، حتى أن أول ما قام به الفرنسيون عند احتلالهم المغرب العربي هو تنظيم البغاء، كما تقول كريستال تارو.

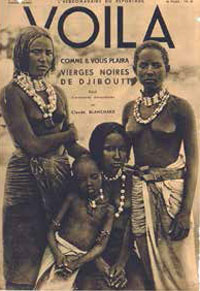

وأما الوجه الثاني فهو تاريخ استيهام، يبين كيف انقاد ملايين من الأوروبيين والأميركان وحتى اليابانيين إلى الاعتقاد بأن فتيات شبقيات عاريات الصدور والأفخاذ في انتظارهم فيما وراء البحار، بسبب آلاف من صور التجميل التي كانت تُبتكر عن إناث الشعوب المغلوبة من القاهرة إلى دمشق، ومن الجزائر العاصمة إلى الرباط، مرورا بشواطئ الأنتيل وجزر أوقيانوسيا وشبه الجزيرة الكورية، تلك الصور التي ساهمت في صنع تجارة البورنوغرافيا في فرنسا بخاصة، ما ولّد رغبة في امتلاك تلك الأجساد البعيدة، حتى لدى من لم يكتب له السفر إطلاقا، على حدّ قول باسكال بلانشار.

تلك الإرادة الجنسية، التي تعرض لها إدوارد سعيد في “الاستشراق” ليس الغرض من ورائها السيطرة على جسد الآخر فقط، وإنما أيضا الهروب من أنظمة أوروبية متسلطة لا تبيح الجنس خارج مؤسسة الزواج، (ذلك أن الحرية الجنسية حديثة يرجع عهدها إلى ستينات القرن الماضي) والارتحال إلى الشرق الذي صور لهم كفضاء لممارسة الجنس بلا حدود، ومجتمعات متفسخة “لا يردعها دين ولا خُلق”.

هذا الكتاب لا يقدم الاستعمار كعنف عسكري واقتصادي وثقافي فقط وإنما أيضا كعنف جنسي. وهي ثيمة اشتغل عليها في الأعوام الأخيرة عدة باحثين شبان ساهموا هم أيضا في الكشف عن تاريخ الهيمنة، ولكن الصور هنا ساهمت في فضح هذا “الاغتصاب الكولونيالي” وقدمت دليلا ملموسا على غرار نصوص الأدباء والرحالة والأطباء المجندين والمهندسين، ممن أسهبوا في الحديث عن الجنس في المستعمرات، بل إن ثمة من نظّر له، مثل الطبيب الفرنسي أرمان كور (1841-1908) الذي أطلق مصطلح “القيلولة الشبقية” في حديثه عن وطء البيض النساءَ الكريول.

الكتاب كما يدل عليه عنوانه يعالج الجنسانية والسيطرة والاستعمار، بوصفها عناصر متداخلة لم ينفصل بعضها عن بعض طيلة ستة قرون من الممارسات والتمثلات. ولئن كان تاريخ الجنسانية في المستعمرات قد خضع للبحث منذ أكثر من ثلاثين عاما، فإنه ظل مجهولا من جهة سعته وشموله، رغم أن الهيمنة الجنسية في الفضاءات المحتلة كما في الولايات المتحدة زمن الميز العنصري، كانت مسار إخضاع طويل أنتج مخيالا معقدا، تراوح بين الإيروسية والإكزوتيزم، تغذى من شعور متناقض التقى فيه الافتتان بالاشمئزاز من أجساد نُظر إليها من زاوية عرقية.

وهو ما يفسر الإرث المعاصر الذي لا يزال يكيف العلاقات بين الشعوب الغربية وشعوب الجنوب التي تخلصت من الاستعمار، فالمخيال الجنسي الكولونيالي قد صنع ذهنية المجتمعات الغربية لا محالة، ولكنه صنع أيضا ذهنية المسيطر عليهم.

تبين الصور على اختلاف أشكالها ومصادرها أن المستعمرات كانت ديار بَوار، يمارس فيها البيض الجنس مع الشعوب المغلوبة بلا هوادة، لا يستثنى منها غير البالغين من الأطفال والبنات، كما يتضح من الصور المعروضة، ويضعون “الآخر” خارج حقل المعايير المباح، فهو في نظرهم أقرب إلى الحيوان منه إلى الإنسان، متماه مع الطبيعة أكثر من تماهيه مع الحضارة، يعامَل كرمز للبراءة الساذجة، وللتفسخ والانحراف في الوقت ذاته، إذ يضفون على النساء براءة تقودهن باستمرار إلى “الخطيئة” و”الانحراف الجنسي” الذي جبل عليه أسلافهن، ما يعزز الموقع المسيطر للسيد والمستعمِر.

وببناء صورة النساء “الأخريات” كشبقيات منحرفات شديدات الشّهوة الجنسيّة، أراد المستعمرون التأكيد على صورة الزوجة البيضاء المثالية، الحييّة، العفيفة، الخاضعة للإنجاب وحده. ذلك أنهم يحرصون ألا تنتقل حريتهم الجنسية في المستعمرات إلى النساء القادمات من أوروبا، وقد استقدموهن تجنبا للزواج من “الأخريات”، وحفاظا على نقاء العرق الأبيض، وكانوا يراقبون زوجاتهم حتى يكن مثالا في السلوك والحياة الجنسية داخل المستعمَرة.

وقد نظمت الدول الاستعمارية حملات لتأهيل مستعمراتها بنساء أوروبيات يعشن على هامش المجتمع، (ملاجئ أيتام، بيوت دعارة، سجون)، بدعوى مقاومة الانحلال الأخلاقي، والتخلص من العناصر المنحرفة، ولكن الغرض كان منع اختلاط السلالة، وخشية انقراض العرق الأبيض. ذلك أن المسألة العرقية كانت في صميم بناء الجنسانية في المستعمرات، فهي العماد المركزي للتنظيم السياسي والاقتصادي والاجتماعي لا سيما تحت منظومة الاسترقاق في جزر الكاريبي والبرازيل والولايات المتحدة. فقد وجدت في شتى الإمبراطوريات الاستعمارية تراتبية تقوم على أفكار مسبقة، دينية بالأساس، شرّعت للهيمنة العرقية، ومثلت ركيزة أولى لعنصرية تمثلت في لون البشرة وفي الوضع الاجتماعي والاقتصادي.

ولئن ساهمت أعمال الفنانين والأدباء في خلق فتنة الغرب بتلك الشعوب النائية، فإن استشراء الاسترقاق بين أفريقيا والقارتين الأميركيتين، وعلاقات النزاع في الفضاء المتوسطي، وصعود القوى الإمبريالية الاستعمارية، وظهور “العنصرية العلمية” أدت شيئا فشيئا إلى محو “لحظة الانبهار” تلك، وحلول نظرة احتقار واستصغار محلها. ففي منعطف القرن الثامن عشر والتاسع عشر، حصل تحول حاسم في المعنى، انتقل فيه “الرأي المسبق عن اللون” إلى “علم عرقية” raciologie، فاختلطت بذلك الجنسانية بالبغاء والشذوذ الجنسي والعنصرية.

في هذا الإطار، أقدم فنانون من شتى البلدان، في مختلف المجالات، على بناء رؤية للعالم أدخلت اضطرابا على تمثلات الأمصار البعيدة إلى حدود القطيعة الكبرى التي تولدت عن ظهور محامل بصرية جديدة كالتصوير الشمسي، والمعلقات المصورة، وأشياء الحياة اليومية زهيدة الثمن، ناشرة بذلك أذواقا شرقية وأفريقية ويابانية، مع تحميل “الآخر” شحنة إيروسية وإكزوتيك.

وكان لرواج البورنو الكولونيالي في نهاية القرن التاسع عشر وفي القرن العشرين ما أضفى سمة الرذيلة على الإمبراطوريات الاستعمارية، نلمس ذلك في الأدب السردي وفي بعض المؤلفات التي تدعي العلم مثل كتاب الدكتور ياكوبوس (1850-1950) “فن الحب في المستعمرات”، تلتها الصناعة السينمائية، في أوروبا والولايات المتحدة، وكانت قد استعملت المخزون الإيروسي للمستعمرات، لتصور بطريقة منتظمة رجالا بيضا يبدون أسيادا للفضاءات المحتلة بلا منازع، وحماة للنساء البيضاوات، ومحررين لنساء البلدان المستعمَرة، وتضفي عليهم من الحسن والبطولة ما يثير فتنتهن، مثلما تصور نماذج من نساء شرقيات أو آسيويات شبقيات لا يشبعن من الرجال.

وفي القرن العشرين ظهر براديغم جديد في شكل يوتوبيا تجلت في عدة صور تعكسها محامل كثيرة، هي صورة “الجمال الخلاسي”، رافقتها من جنوب شرق آسيا والهند إلى جزر الأنتيل بولينيزيا مرورا بالمغرب العربي وأفريقيا السوداء تساؤلات عن وضع الأطفال الخلاسيين في مجتمعات لا تزال متمسكة بخطوط اللون color lines، ثم ازدادت حدة بعد نهاية الحرب العالمية الثانية، حيث شهدت تلك المرحلة انتشارا محموما للعنف الجنسي، الذي تعرضت له نساء المستعمرات القديمة، وكأن ثمة إرادة حقيقية لتعنيف الأجساد ومعاقبتها على رغبتها في التحرر من مضطهديها، وتدمير أولئك النساء اللاتي صرن أيقونات فنية لحركات التحرر ومناضلات سياسيات ومحاربات ضد الاستعمار.

بذلك يفسَّر اللجوء إلى الاغتصاب لكسر شوكة الشعوب التائقة إلى الانعتاق، كما فعلت قوات الجيش الفرنسي في حرب الهند الصينية (1946-1954) ثم في حرب الجزائر (1954-1962)، وحتى إلى الإعدام خارج الأطر القانونية والتمثيل بالأجساد (الخِصاء) على غرار ما كان الأميركان يفعلون في الخمسينات.

بل إن ثورة الماو ماو في كينيا ضد الاستعمار البريطاني ما بين 1952 و1960 كانت بسبب العنف الجنسي الذي كان البريطانيون يسلطونه على النساء (اغتصاب) وعلى الرجال (خصاء). ولم تخل حتى المراحل اللاحقة من هذا العنف الجنسي كما فعل الأميركان في فيتنام من 1955 إلى 1975، والسوفييت في أفغانستان من 1979 إلى 1989، وقوات الحلفاء في العراق، والروس في الشيشان، وقوات حفظ الأمن في الكونغو الديمقراطية.

وبالرغم من قيام عدة فنانين في أفريقيا وأميركا وأوروبا بتفكيك ذلك التنميط الكولونيالي، وتغيير نظرة الغرب إلى شعوب المستعمرات القديمة، أمثال الفرنسي جان بول غود، والبريطاني بيتر توماس بلاك، والمكسيكي غييرمو غوميز بينيا، والجنوب أفريقي بريت بايلي، فإن إرث تلك الحقبة الاستعمارية المديدة لا يزال يلقي بظلاله على بلدان الجنوب بنوع جديد من السيطرة على الأجساد من خلال ما يُعرف بالسياحة الجنسية، التي تحمل هي أيضا نفس التهويمات السابقة، والنزعات الإيروسية الماضية.

ولئن كانت بنى تلك الهيمنة لا تزال قائمة، حتى في مطلع هذا القرن، فإن مسارات أخرى تولدت عنها، ونعني بها الهجرة المضادة أو الهجرة ما بعد الكولونيالية، التي أدت مع مرور الوقت إلى انتشار الزواج المختلط، الذي ولّد بدوره نموذجا يرفضه الأصوليون من جميع الملل والنِّحل، والقائلون بالتفوق العرقي، والمعادون للأجانب، ولكن تجار الجنس يقبلون عليه، لأنه يمكنهم من السيطرة على أجساد بنات العرب في فرنسا، وبنات الكونغوليين في بلجيكا، وبنات الباكستانيين في بريطانيا، حتى يبقين، رمزيا، خاضعات للأدوار التي حددها الإرث الكولونيالي، فضلا عن الإرث البطريركي.

وبذلك نفهم أن إحالة “الآخر” رجالا ونساء إلى الجنسانية، كمبدأ مؤسس للدوكسا الكولونيالية منذ البداية، وكذلك إلى النماذج الاجتماعية لمختلف الثقافات في العالم لم تختف تماما، رغم أن الاختلاط صار أفقَ يوتوبيا يفترض أن تمهد لمجتمع معولم، ما بعد عرقي، قائم على المساواة.

وصفوة القول إن “جنس، وعرق ومستعمرات” يمسح ستة قرون من التاريخ، من 1420 إلى يومنا هذا، أي منذ حملات الكونكيستادور الإسبان إلى مرحلة ما بعد الكولونيالية، مرورا بمنظومات الاسترقاق، ويستكشف الدور الأساس للجنس في علاقات السيطرة والنفوذ، ويتساءل عن الكيفية التي ابتكرت فيها البلدان المستعبِدة والمستعمِرة “الآخر”، أو أعادت صياغته، لمزيد السيطرة عليه، والاستيلاء على جسده مثلما استولت على أرضه، مع الحرص على فك شفرات الإنتاج البصري الذي صنع النظرة “الإكزوتيك” واستيهامات الغرب، وهي صور تعكس سيطرة ذات وجهين: عنصرية وجنسية.