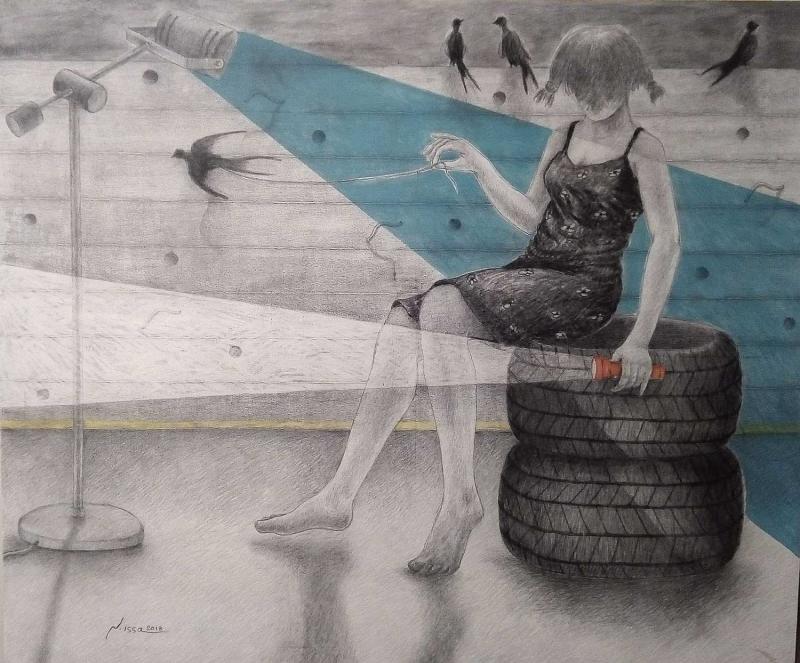

الإنسان الفارغ

تقدم الباحثة والناقدة الثقافية الفلسطينية د. أماني أبورحمة لكتاب المفكر الإيطالي جورجيو أغامبين “الإنسان بلا محتوى” بقراءة مضيئة لأفكار ورؤى أغامبين الحافلة بالتميز في قراءاتها للأدب والفن، إذ تعد قراءات أغامبين الفريدة في الأدب والفلسفة القارية والفكر السياسي والدراسات اللاهوتية والفن الأكثر ابتكارًا في عصرنا. مشيرة إلى أن الكتاب إذ يحقق في طبيعة الفن ووظيفته تحقيقًا غير محايد؛ لا يتورط في التحقيق الجمالي لأجل التحقيق الجمالي كما أنه لم يُكتب من منظور متعال عن تاريخ الأفكار، بل يتجاوب مع ما يراه أغامبين الحالة المرعبة للفنون المعاصرة.

وتضيف أبورحمة في مقدمة ترجمتها الصادرة عن مؤسسة أروقة للدراسات والترجمة والنشر أن أغامبين يرى أن طبيعة الفن وعمله في ثقافتنا المعاصرة قد تشوّش. أصبح الفن بكلماته “كوكبا لا نرى منه إلا جانبه المظلم”. ومع خفوت نور الدور اللامع الذي لعبه الفن في العصور المبكرة، يرى أغامبين أن هدفه فهم كيف ولماذا غَرُب عنا وجه الفن المشرق، وما الذي يتوجب علينا فعله كي نستعيد إشراقاته على عالمنا المعاصر. “ربما لا شيء أكثر إلحاحا -إذا كنا نريد حقا أن نتشارك مشكلة الفن في عصرناـ من تفكيك الجماليات، الذي يسمح لنا، من خلال إزالة ما يعد عادة أمرًا مفروغًا منه، أن نثير التساؤلات عن معنى الجماليات بوصفها علم اشتغالات الفن. والسؤال، مع ذلك، ما إذا كان الوقت قد حان لمثل هذا التفكيك، أو بدلا من ذلك ما إذا كانت نتيجة هذا الفعل لن تتسبب في خسارة أيّ أفق ممكن لفهم عمل الفن وخلق هاوية أمامه لا يمكن عبورها إلا بقفزة جذرية”. ويتابع “ربما أن مجرد مثل هذه الخسارة وهذه الهاوية هي ما نحتاج إليها أكثر إذا أردنا لاشتغالات الفن أن تكتسب مكانتها الأصلية مجددا”.

يرى أغامبين إن دخول الفن في البعد الجمالي -وفهمه بدءًا من إحساس المتفرج- ليس ظاهرة بريئة وطبيعية كما نعتقد عادة. ربما لا شيء أكثر إلحاحًا -إذا كنا نريد حقًا أن نشارك مشكلة الفن في عصرنا- من تفكيك الجماليات الذي يسمح لنا، من خلال إزالة ما يعد عادة أمرًا مفروغًا منه، أن نثير التساؤلات عن معنى الجماليات بوصفها علم اشتغالات الفن.

ويلفت إلى أنه في مواجهة هذه الخصائص الأربع للجمال كهدف للحكم الجمالي “أي الرضا دون مصلحة، والعالمية بقطع النظر عن المفاهيم، والغاية من دون غاية، والمعيارية بدون معيار”، لا يمكن للمرء إلا أن يفكر فيما كتبه نيتشه في جدله ضد خطأ الميتافيزيقا المزمن في “غسق الأوثان”: “العلامات المميزة التي كانت تُعد الجوهر الحقيقي للأشياء هي علامات مميزة لعدم الوجود، للاّشيئية”. وعلى ما يبدو، أنه في كل مرة يحاول الحكم الجمالي تحديد ما هو جميل، فإن ما يحمله بين يديه ليس الجميل ولكن ظله، كما لو كان موضوعه الحقيقي ليس ما هو الفن بل ما هو ليس الفن، ليس الفن ولكن اللاّفنّ.

ويرى أغامبين أنه إذا بدأنا فقط في مراقبة طريقة عمل آلية الحكم النقدي فينا، يجب أن نعترف، حتى ضد أنفسنا، أن كل ما يقترحه حكمنا النقدي للعمل الفني ينتمي بالضبط إلى هذا الظل. في فعل الحكم الذي يفصل الفن عن غير الفن أو اللاّفنّ، فإننا نحول اللاّفنّ إلى محتوى الفن، وفي هذا القالب السلبي فقط نكون قادرين على إعادة اكتشاف حقيقته. وعندما ننكر أن العمل فني فإننا نعني أن لديه كل العناصر المادية لعمل فني باستثناء شيء ما وهو أمر أساسي تعتمد عليه حياته، بنفس الطريقة التي نقول بها إن الجثة تمتلك كل عناصر الجسم الحي، ما عدا شيء عصيًّ على الإدراك هو ما يجعل منها كائنا حيا. ومع ذلك، عندما نجد أنفسنا فعلا أمام عمل فني، نتصرف دون وعي مثل طالب الطب الذي درس علم التشريح فقط على الجثث حين يواجه أعضاء المريض النابضة، لا بد أن يعود عقليا إلى نموذجه التشريحي الميت من أجل توجيه نفسه.

وأيا كان المعيار الذي يستخدمه الحكم النقدي لقياس حقيقة العمل -هيكله اللغوي، بعده التاريخي، وأصالة الخبرة التي نشأت، وهلم جرا- فإنه سيضع فقط، في مكان الجسم الحي، هيكلا عظميا متطاولًا من العناصر الميتة، وعمل الفن سيصبح في الواقع بالنسبة إلينا، كما يقول هيجل، الفاكهة الجميلة المقطوفة من الشجرة التي وضعها مصير ودي أمامنا، دون، مع ذلك، أن يعطينا، معها، الفرع الذي يحملها أو التربة التي تغذيها أو المواسم المتغيرة التي ساعدت على نضجها. إن ما تم نفيه يُعاد للحكم بوصفه محتواه الحقيقي، وما تم تأكيده مغطى بهذا الظل. إن تقديرنا للفن يبدأ بالضرورة مع نسيان الفن. وهكذا، يواجهنا الحكم الجمالي بمفارقة محرجة لأداة لا غنى عنها بالنسبة إلينا في معرفة العمل الفني، ولكن، ليس فقط أنها لا تسمح لنا باختراق حقيقته، ولكن أيضا وفي الوقت نفسه لأنها توجهنا نحو شيء آخر غير الفن وتُمثل حقيقة الفن لنا بوصفه لا شيئاً خالصا وبسيطا.

ويقول إنه ضمن أفق إدراكنا الجمالي، لا يزال العمل الفني خاضعًا لنوع من قانون تدهور الطاقة: لا يمكن للمرء أن يعود إليها من حالة بُعَيْد إنشائها. تماما كما النظام الفيزيائي المعزول عن الخارج يمكن أن ينتقل من الحالة “A” إلى الحالة “B” ولكن لا يمكن أن يعود مرة أخرى إلى حالته الأصلية، لذلك بمجرد أن يُنتج العمل الفني، لا توجد وسيلة للعودة إليه عن طريق المسار العكسي للذوق.

ويوضح أغامبين أن “الحكم الجمالي، بقدر ما يحاول إصلاح الانقسام الذي يسكنه، لا يمكنه الهروب من هذا القانون، والذي قد نطلق عليه قانون تدهور الطاقة الفنية. وإذا كان النقد في يوم ما يجب أن يخضع للمحاكمة، فإن تهمته التي سيكون عاجزًا عن الدفاع عن نفسه حيالها هي أنه، على وجه التحديد، قد اعتمد موقف نقد-ذاتي غير كافٍ، متجاهلًا السؤال عن أصله الخاص ومعناه الخاص. ومع ذلك، فإن التاريخ، كما يُقال، ليس حافلة يمكنك الخروج منها، وهكذا، رغم هذا الخطأ الأصلي، ومهما كان التناقض الذي قد نجده، فقد أصبح الحكم الجمالي، في الوقت نفسه، العضو الأساسي لإدراكنا الحسي للعمل الفني.

أغامبين يرى أن دخول الفن في البعد الجمالي ـ وفهمه بدءا من إحساس المتفرج ـ ليس ظاهرة بريئة وطبيعية كما نعتقد عادة

وقد بلغ الأمر حدًا بحيث يسمح لعلم أن يولد من رماد البلاغة ولا يوجد، في البناء الحالي، ما يعادله في أيّ زمن آخر. وعلاوة على ذلك، فقد خلق شخصية، شخصية الناقد الحداثي، حيث السبب الوحيد لوجوده ومهمته الحصرية هي ممارسة الحكم الجمالي. وتحمل هذا الشخصية ضمن نشاطها التناقض الغامض لأصلها. أينما واجه الناقد الفن، فإنه يعيده إلى نقيضه، مذيبا إياه في اللاّفنّ؛ وأينما يمارس تأملاته، فإنه يجلب معه اللاوجود والظل، كما لو أنه لم يكن لديه أيّ وسيلة أخرى لعبادة الفن سوى الاحتفال من نوع القداس الأسود تكريما لديوسوس إنفرسوس، الإله المقلوب، للاّفنّ. إذا كان لأحد أن يتصفح الكتلة هائلة من كتابات لونديستس في القرن التاسع عشر، من الأكثر غموضا إلى الأكثر شهرة، يفاجأ المرء حين يلاحظ كمّ الاعتبار والمساحة الممنوحة لا للفنانين الجيدين وإنّما للمتوسطين والسيئين”.

ويؤكد أن “الحقيقة الأعلى للعمل الفني هي الآن المبدأ الإبداعي الشكلي الخالص الذي يحقق إمكاناته فيه، بشكل مستقل عن أيّ محتوى. وهذا يعني أن ما هو ضروري للمتفرج في العمل الفني هو بالضبط ما هو مغترب عنه ومسلوب الجوهر، في حين أن ما يراه بنفسه في العمل، أي المحتوى الذي يدركه، لم يعد يبدو له بمثابة الحقيقة التي تجد التعبير الضروري في العمل، بل بدلًا من ذلك، الشيء الذي يدركه تماما وبالفعل بوصفه ذاتا تفكّر، وبالتالي فإنه يمكن أن يعتقد نفسه قادرًا على استنطاقه والتعبير عنه بصورة شرعية.

ويشير أغامبين إلى أن الحكم النقدي يمر بانحسار أو كسوف، ولكن مدته وعواقبه لا يمكن إلا أن تكون تخمينات. واحدة من هذه -وليس الأكثر تشاؤمًا- هو أنه إذا لم نبدأ في أن نسأل الآن، وبقوة، عن أساس الحكم النقدي، فإن فكرة الفن كما نعرفها سوف تنزلق من بين أصابعنا دون فكرة جديدة تأخذ مكانها على نحو فعّال. إلا إذا عزمنا على استخلاص، من هذه العتمة المؤقتة، السؤال القادر على حرق فينيق الحكم الجمالي من قمة الرأس إلى أخمص القدمين والسماح بطريقة أكثر أصالة، وأكثر أولية، للتفكير في الفن.

ويضيف “الآن، إذا ما سألنا أنفسنا مرة أخرى، ماذا عن الفن؟ ماذا يعني أن الفن يشير إلى ما هو أبعد منه ؟ يمكننا الإجابة ربما: الفن لم يمت ولكنه، وقد أصبح اللاشيء مدمرًا ذاته، يُبقى نفسه على قيد الحياة إلى الأبد. بلا حدود، ومفتقرًا للمحتوى، ومزدوجًا في مبدأه، يتجول في أرض الجماليات حيث اللاشيء، في صحراء من الأشكال والمحتويات التي توجهه باستمرار إلى ما هو أبعد من صورته الخاصة التي يستحضرها ويلغيها فورا في محاولة مستحيلة للعثور على يقينه الخاص. يمكن لغسقه أن يستمرّ لأطول من يومه كله، لأن موته هو، على وجه التحديد، عدم قدرته على الموت، عدم قدرته على قياس نفسه بالنسبة إلى الأصل الجوهري للعمل.

الذات الفنية دون محتوى هي الآن القوة الخالصة للنفي التي تؤكد في كل مكان وزمان نفسها فقط بوصفها الحرية المطلقة التي تعكس نفسها في وعي ذاتي خالص. ومثلما أن كل محتوى يسير بمقتضاها، فإن المساحة الملموسة للعمل تختفي فيها، المساحة التي وجد فيها كل من عمل الإنسان والعالم ذات مرة حقيقتهما في صورة الإلهي المقدس، وبها اعتادت سكنى الإنسان على الأرض أن تحدد قيمتها مباشرة. في الدعم الذاتي الخالص للمبدأ الإبداعي الشكلي، يصبح مجال المقدس، مبهما وينسحب، وفي خبرة الفن يصبح الإنسان واعيا، بأكثر الطرق جذرية، بالحدث الذي رآه هيجل بالفعل السمة الأكثر أهمية للوعي غير السعيد؛ الحدث الذي أعلنه مجنون نيتشه “الإله ميت”.

إن الجماليات ليست ببساطة البعد المتميز الذي ادّخرته حساسية الإنسان الغربي المتطورة للعمل الفني بوصفه مكانه الأكثر ملائمة؛ بل إنها مصير الفن نفسه في العصر الذي لا يعود الإنسان فيه قادرًا، مع التقاليد التي قُطعت الآن، على العثور، بين الماضي والمستقبل، على مساحة الحاضر، ويضيع في الزمن الخطي للتاريخ. ملاك التاريخ، الذي علقت أجنحته في عاصفة التقدم، وملاك الجماليات، الذي يحدق في أنقاض الماضي في بعد لازمني، لا ينفصلان. وطالما لم يجد الإنسان طريقة أخرى لتسوية الصراع بين القديم والجديد، فرديًا وجماعيًا، وبالتالي الاستيلاء على تاريخيته، يبدو من غير المحتمل تجاوز الجماليات التي لن تقتصر على تضخيم الانقسام الذي يجتازه.

يذكر أن تلقى أغامبين تعليمه في القانون والفلسفة في جامعة روما، حيث كتب أطروحة دكتوراه عن الفكر السياسي لسيمون ويل. وله عشرات المؤلفات، درّس في جامعة ماشيراتا وجامعة فيرونا والكلية الدولية في باريس وجامعة ديلا سفيززيرا الإيطالية وجامعة إيواف دي فينيزيا والمدرسة الجديدة في نيويورك والمدرسة الأوروبية العليا حيث يشغل كرسي باروخ سبينوزا.