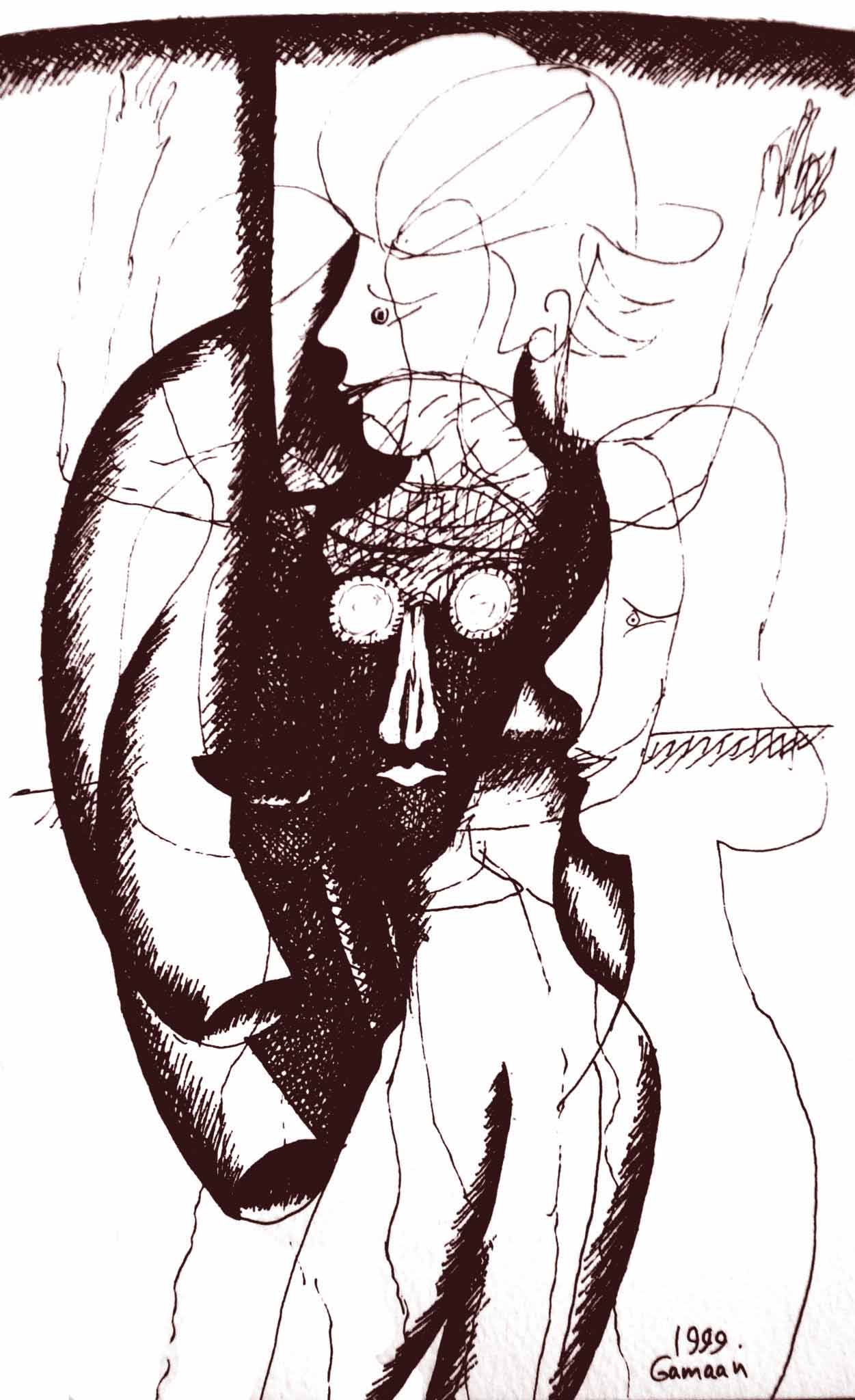

أناس يقفزون من طوابق عليا

منام الليلة

مررتُ اليوم أمام مدرستي القديمة، في الحارة الغربية هناك، الرصيف عليه بقايا وحل، وملعب كرة القدم تملأهُ بحيرات ماء صغيرة. بدأتُ أعدّ السنوات التي تركتها ورائي، وتذكرت بعض أصدقاء الدراسة، حدّقتُ بالشبابيك شبه المحطمة، ثم عبَرَت سيارة شيفورليه زرقاء عتيقة، تحمل صناديق تفاح أصفر، وأنا في الشارع الذي يأخذني إلى البيت، لم أصل إلى أي مكان.

***

“الموتى يغادرون حدائق حلب”

خبر في جريدة.

***

كلما حلمتُ بالمكان الذي أودّ العودة إليه، يبتعد عني حتى يصبح قصياً وبعيد المنال. مرة ثانية لم يبق في ذهني سوى مصطبة وضيوف تناولنا معهم العشاء، ولبرهة سيغادرون وظلالهم ملتصقة بالإسفلت، وضحكاتهم معلقة كالأقفال على الأبواب.

***

عثرتُ على دفتر تلفوناتي القديم. لسنين طويلة منذ أن غادرتُ سورية، احتفظتُ بأرقام موبايلات وهواتف الأصدقاء في دمشق وسلمية وحلب وبيروت. الآن وبعد، منهم لم يغادر مطرحه، ومنهم من هاجر أو هُجّر، ومنهم من غادر الحياة.

مجرد النظر وتصفح الأرقام والأسماء أشعر بمرارة الهزيمة.

الواقعية الجديدة

سينتهي الأمر هكذا:

أرشيف من الصور وبضعة فروق بسيطة على وجوه الأحياء، وهم يشاهدون فيلماً عن الأبدية والمدن التي تأكلها النيران.

الندوب التي تُذكّركَ بكتابات مارسيل بروست القاسية عن الزمن.

ملفاتُ الميتين القابعةُ في خزانات مقفلة.

هنا عليك أن تُلمّعَ حذاءكَ جيداً قبل أن تركب القطار، ذاهباً إلى الجهة الخطأ.

أن تشرب البيرة بسرعة عالية، وتنهي ليلتك بنصف ليتر ويسكي، ثم يطلب لك أصدقاؤك سيارة أجرة آخر الليل.

في السيارة سيعبر شريط حياتك أمام عينيك، وتضيع في الشوارع بحثاً عن بيتك حتى الفجر.

الواقعية مجرد كلمة فارغة.

هنالك طريقة واحدة لاستخدام أدوات الألم، دون الإحساس فيه:

أن تخطئ في عدّ النجوم.

أن ترى أناساً على التلفزيون يقفزون من الطوابق العالية، وكأن شيئاً عادياً يحدث.

أن ترى تاجر اللحوم وقد صار رئيساً للحمقى.

في كل لحظة حاولتُ أن أكون سعيداً.

في كل لحظة سأتذكركم جميعاً.

مع أن هذا لن يضيف شيئا،ً مع أن هذا لن يجعلنا أكثر سعادة، في الحرب التي يذهب فيها الأطفال على الكراسي المتحركة، إلى قبورهم الجماعية وهم يضحكون.

شهادتان

آخر مرة خرجت فيها من البيت في طريقي إلى بيت صديقي الكوسوفي، سمعتُ دوياً هائلاً، وإذ بقذيفتين ضربتا بيتي. ومن يومها لم أعد إليه. لم يبق لا سقف ولا حيطان ولا أبواب.

***

وقعت قذيفة على “بئر عجم” وكان هنالك ثلاثة شبان يدخنون أما باب أحد البيوت.

صاروا قطعاً صغيرة لملمناها ووضعناها في أكياس نايلون.

التيه

اشتقت للمشي في شوارع دمشق.

لم أدر على وجه الدقة ولأسباب جمالية بحتة أنني سأفلت من أسر تلك اللحظات التي كنت أشعر فيها كتائه قتله الظمأ في صحراء بعيدة.

مجرد التفكير بالمسافة التي كنتُ أقطعها كل يوم بين البرامكة وشارع العابد إلى الحارات القديمة في المساء، سيراودني الضعف مثل ساعي بريد يرمي بكيس الرسائل في النهر ويلحق ارتباك قلبه.

قصيدة الشوارع

الشوارع التي كنا نقطعها بين البرامكة وباب مصلى، وطريق الزاهرة القديمة، وصولاً إلى حارات التضامن في عزّ الظهيرة، وفي مثل عمري ذلك الزمان المتفحم كنتُ أشير إلى منزلها من نافذة الميكرو، وكنا بشراً شبيهين بموتى المقابر البحرية، محشورين داخلها كتماثيل بقمصان منزوعة الأزرار. كان كافياً أن أجد مفتاح البيت فوق ساعة الكهرباء، في الوقت الذي يعمّ الظلام المدينة.

كل شيء مضحك ومأساوي

كل شيء مضحك ومأساوي:

ملوك في أسرتهم نصف أحياء.

سيفهم الجميع ذلك الفجر الذي يطوق عنقكِ.

مع أن أخي الذي يصغرني بسنة سافر إلى تركيا عن طريق لبنان، ثم أخذه المهربون من إزمير عبر بحر إيجة.

لم يكن متأكداً وهو يرى قارباً مقلوباً للتوّ وحوله تطفو الكائنات التي لا تتكلم أيّ لغة:

جلد ولحم وبسكويت سيأكله سمك البحر فيما بعد.

يكلمني من الحدود اليونانية المقدونية ثم أقلب المحطات علني أراه بين الحشود الجرارة التي تمشي بمحاذاة الأنهار وسكك الحديد.

من الكامب الألماني يشرح لي لاحقاً أن الطقس ليس سيئاً، والحياة ليست خطرة إلى هذا الحد، وأنه صاحب الفكرة التي أوصلته إلى هنا، وأنه كان مصراًّ ألا يموت في شاحنة نقل.

لن يكون هنالك أية جدوى، لإنقاذ ذلك الطفل الذي يبتسم في الصورة العائلية.

وبعد سنتين من الإقامة جنوب ميونيخ يتمنى الآن العود ة ولو على متن عربة قديمة.

وبالرغم من كل شيء سنضحك على الأيام التي وقعت في حوض الأسماك.

القمر على مبعدة مئة متر، وكل ما نحتاجه رفش صغير، كي نستطيع النجاة من تلك الكارثة التي اسمها ” الحنين “، ونحن نردم التراب على اليد المرتجفة.

ديكور في الأستوديو

في هذه اللحظة لا أستطيع شرح الرسوم التي على قطعة القماش:

بيت بعيد على سطحه قمر ودراجة هوائية.

أكتب عن المكالمات الحزينة مع الأهل والأصدقاء، الذين لم يغادروا أو يفكروا بالهجرة من البلاد، التي صارت ضرباً من ضروب الخيال.

الطفل الذي أعرفه مشغول بالسماء والنجوم واكتشاف المجرات.

والأم التي تحيك السراويل والقمصان وتطبخ الأرز، تقف على الشباك الآن وهي فقط تريد أن تعيد الصور التي في رأسها إلى الألبوم.

شارع وشجرة وبضعة أبنية لا يصنعون ” وطناً”.

ديكور في الأستوديو مع إضاءة خفيفة على المغسلة.

الكحول هو ما ينقص الجغرافيا، وشخص تحبه بصدق على الأقل، هنا سأحتاج إلى معجزة وأنا أحاول التمدد عارياً في المشرحة.

أريد فعل شيء في نهاية الأمر:

أن أغرق في البكاء أمام لوحة لمودلياني، أو أن أذهب إلى المطبخ لأغسل الصحون المتراكمة منذ أسبوع.