الكتابة في زمن المأساة

الشعر والمأساة

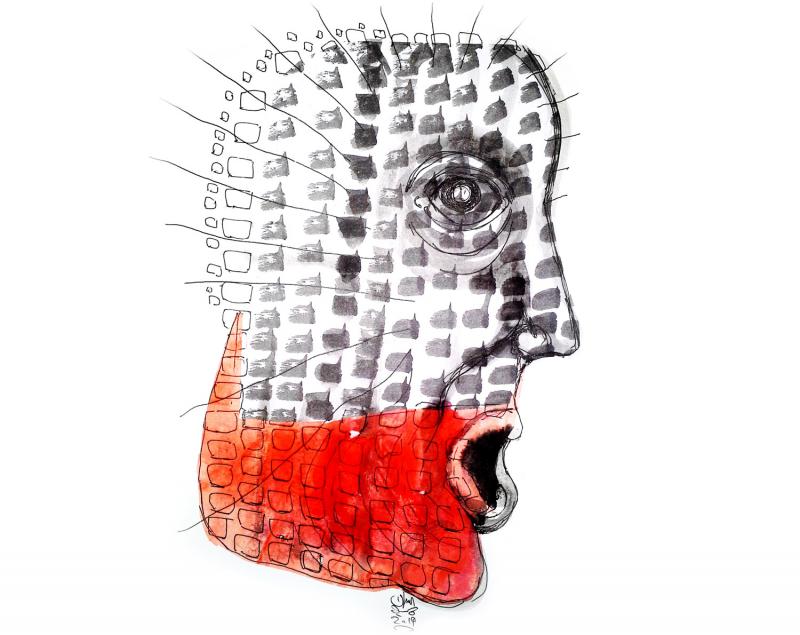

ثمة في التاريخ وقائع مأساوية تذهل عصرها، تصدم بفواجعها الأرواح وتربك العقول، وتجعل الكائنات مشلولة الإرادة وعاجزة عن التفكير. الواقعة المأساوية أقوى من كل قدرة على التعبير عنها. بل إن خبرات اللغة نثراً وشعراً سوف تبدو فقيرة، تماماً، أمام البلاغة الصادمة للواقعة المأساوية.

لذلك فإن الامتحان الأخطر للشاعر في زمن المأساة هو في مدى قدرته على خوض نزال شرس ومرير مع لغته وطرائقه الفنية لأجل اجتراح لغة يمكن لبلاغتها الانتصار على بلاغة المأساة.

(هل هذا ممكن؟) في مثل هذه المنازلة مع الذات لا بد للشاعر أن يجد اللغة التي تمكنه من كتابة ملحمته الشخصية، لا أن يقبل على صنيعه الشعري بوصفه تسجيلاً ملحمياً لمأساة شعب في سطور شعرية، تكرّر، ولو بلغة معاصرة، لغة الملاحم القديمة. أظن أنّ لا قيمة لمثل هذا السير على خطى الشعراء القدامى في كتابة حديثة، مهما قيّض لشاعرها من موهبة، ومهما قيّض لها من القوة الشعرية المتفوقة.

إذا استطاع الشاعر أن ينتصر على ذاته في مثل هذه المعركة مع اللغة، فإن كل وقت بعد ذلك سيكون صالحا لكتابة قصيدة تتفوق على زمنها وتنافس ببلاغتها الجديدة بلاغة الواقعة المأساوية.

ورغم هذا الاشتراط، لا بد أن نؤمن بأن الشعراء سيكتبون اليوم وغداً شعراً يُعتدّ به، إن في ظلال المأساة وبفعل الطاقة الشعورية المهولة التي تبثها في زمننا وأجيالنا الطالعة، أو بفعل الجرح الأخلاقي الذي تتسبب به لعصرنا كله الجريمة الجماعية المتروكة بلا عقاب.

***

ما يؤسف له أن مستحيلات كثيرة وقعت خلال العقد الأخير، وهو عقد يمكننا أن نسمّيه بامتياز عقد التراجيديا السورية. فبأيّ كلمات يمكن للشاعر أن يصف المستحيل؟

لا بد من لغة جديدة، كما أشرت من قبل. ومن وظائف الشعراء اختراع اللغة وابتكار الطريقة.

وبمناسبة التطرق إلى التراجيديا الكبرى الراهنة، وهي في نظري تراجيديا كونية، ليس في وسعنا أن نتّهم البشر جميعهم بانعدام الضمير، بإزاء الآلام البشرية، لكن علاقات القوة والضعف ومشروعات الهيمنة على المجتمعات بوصفها إسطبلات لجموع مستهلكة وأسواقاً للاستهلاك، جعلت العالم بأسره عاجزاً عن وقف الجرائم الجماعية في العالم، عاجزاً عن منع القتلة من ارتكاب المزيد من الآثام. لقد ارتكبت الجرائم المريعة في سوريا على الهواء مباشرة، وبأبشع الطرق التي عرفتها أزمنة التوحش. كانت شبكة الإنترنت والتلفزات تنقل وقائع عمليات الإبادة (وهي ما تزال تفعل)، بينما المتفرجون حائرون في تفسير ما يجري.

يا للهول كيف تحوّل “الضمير العالمي” إلى جملة لغوية مجردة من أي معنى، ولا تثير لدى سامعها سوى السخرية، والشعور بالغثيان.

ولكن كيف تحوّل العالم مرة واحدة إلى أصمّ، أبكم، وأعمى بإزاء أعمال القتل، وهو عالم أمكنه أن يترقى حقوقياً إلى درجة رفيعة من “الرفق بالحيوان”؟ هذه جملة أخرى مثيرة للسخرية. خصوصا عندما يقتل الأطفال بالقنابل الذكية ولا يحتاج ذووهم إلى البحث عن أشلائهم فقد دفنوا قبلهم تحت الأنقاض. حدث هذا في سوريا والعراق واليمن وجغرافيات أخرى.

المسألة إذن لا علاقة لها بالضمير وما شابه، ولا بالدساتير والأعراف والمفاهيم الإنسانية، فهذه بريئة وعاجزة. بل بشيء آخر، مختلف تماماً، هو ميزان القوة في العالم، باستراتيجيات الدول الكبرى واقتصاداتها وبمصالح الشركات والبنوك والأسواق الجشعة، والتي بموجب سياساتها راحت تتحدد مصائر الجغرافيات والأوطان والبشر، وكذلك سلوك السلط المحلية الدائرة في فلك القوى المهيمنة في العالم، وما أخذت ترسّخه هذه السلط التابعة من أساليب الحضور والغياب في عالم باتت له صورتان متقابلتان: “الإنسان المتوحش” و”الضحية الغافلة”. فالإنسان البريء في ظل تكنولوجيا الأسلحة الذكية مجرد خيال افتراضي يتحرك من بعيد في شاشة عملاقة تجعل كل شيء في الوجود افتراضياً، ولا يثير مصيره المؤلم أيّ شعور خاص.

لكن، وبالرغم من هذه الصورة الكئيبة، الشعراء يتحدّون أنفسهم، ويتحدّون العالم إذ يكتبون قصائدهم بكلمات تشتعل. في أزمنة الرعب قصائد الشعراء هي خيط الأمل، والضوء المقاتل في قلب الظلام.

نعم، يمكن أن يكتب الشعراء قصائدهم بأثر من المآسي. على أن السؤال الجوهري بالنسبة إلى الشاعر، هو أولاً وأخيراً: بأيّ لغة أكتب القصيدة أمام هول الجريمة؟

الشعر والمكان

الشعر في الجوهر منه لغة الشاعر وطريقته في تعريف ذاته في العالم، والشعر لغات شتّى. لغات في لغة، وأحوال في حال، والشعر أمزجة وانتباهات تتبدل بالضرورة وفق اختلاف التجارب وتبدل الأحوال. لا كينونة للشاعر خارج لغته التي هي لغة متبدّلة بالضرورة، وعلى رغم اختلاف المدن التي يمكن للشاعر أن يحلّ فيها ويرحل عنها، إلا أنّ بيت الشاعر في آخر الأمر هو قصيدته.

العالم كله وطن الشاعر، لكن هذا الانتماء محكوم بمصادفات وضرورات لم تكن غالبا من اختياره. بهذا المعنى لا وطن نهائياً للشاعر سوى قصيدته فهي بيته الذي اختار.

عندما نعود مع الشاعر المنفيّ، قسراً أو اختياراً، إلى قصائده المبكّرة التي كتبها في بيته الأول نكتشف فيها السمات والملامح الأولى لصوته ولغته وخياله الشعري الذي سينمو ويتطور عبر الزمن. بدهي أن كلّ شيء سيختلف في ما بعد، في القصائد التي سيكتبها شاعر في مدن المستقبل بعيداً عن مدينته الأولى.

ولا ضير في أن يكتشف شاعر حيرته من حقيقة أن شخصاً آخر كتب تلك القصائد القديمة في دواوينه الأولى. شخص تركه حيث غادر، ليمكنه أن يكون شخصاً آخر في مدن أخرى وبين أناس آخرين غير أولئك الذين أسّسوا عالمه الأول. أياً يكن الجواب عن هذه الحيرة، فإن الشعر يتغير مع كل قراءة جديدة له، فكيف به عندما يُكتب في أمكنة وأزمنة وأحوال مختلفة؟

مع كل مكان جديد يطرقه الشاعر ثمة مغامرة جديدة وخبرات جديدة.

والعلاقة بالمكان واللغة والناس تبقى رهينة الطبيعة الخاصة بالشاعر. ولا يمكن بحال أن أستبعد المزاج الشخصي والطبيعة النفسية للشاعر في تفاعلها مع ذلك الشعور الطاحن بالاغتراب الوجودي الملازم للشعراء.. ذلك شيء أقوى في أثره على لغة الشاعر من المكان والزمان والقدر الشخصي وطبائع الناس المحيطين به.

الشعراء يختلفون في ما بينهم كما تختلف الأمكنة. فلكل شاعر أصول ومرجعية وثقافة ومزاج وتطلعات نتعرّف عليها في قصيدته التي هي كل ما يملك وما يجعل له حيزاً منظوراً، في وجوده الاستثنائي.

لحظة كيانية

الشعر لا يتنفس ولا يحيا إلا في الرموز والاستعارات، وليس ثمة في مادة الشعر الأولى قديم أو جديد بعيداً عن الجوهر، والشعر لا يعترف بالأزمنة، فالبعد والقرب يتباريان في معترك القصيدة. لا جدران ولا حواجز بين ما نسمّيه الماضي أو الحاضر أو المستقبل، هناك فقط المسافات والعلامات في كينونة متصلة مشعة بالجمال. والشعر يجمح كحصان كوني فوق الحواجز والحدود والتواريخ، الشعر كائن عصري وعابر للزمن.

في لحظة الكتابة، وهي لحظة كيانية، لكونها لحظة اتصال استثنائي للكائن المنصت إلى وجوده عبر الصّور والرموز وموسيقى الكون والكلمات، ثمّة حدث يفتح الزمن الصغير للشاعر على الزمن الكبير للكون، الزمن كله ملعب الشاعر، الزمن قبل أن يقسّمه المؤرخون إلى أزمنة وأمكنة وهويات، ليكون الكون مرئياً ومتخيلاً بالنسبة إلى الشاعر بكل ما يتحرك فيه وقد اعتمل وتفجّر وتلامح وصارت له صورة، هذا الكون، بجباله وبحاره وأنهاره وصحاراه وبلغاته وهوياته، بآلهته وأبطاله وضحاياه، وبإنسانه هذا الكائن الفريد المولع بالجمال هو ورشة عمل الشاعر وكينونته العابرة للزمن.

لندن في يناير/كانون الثاني 2020