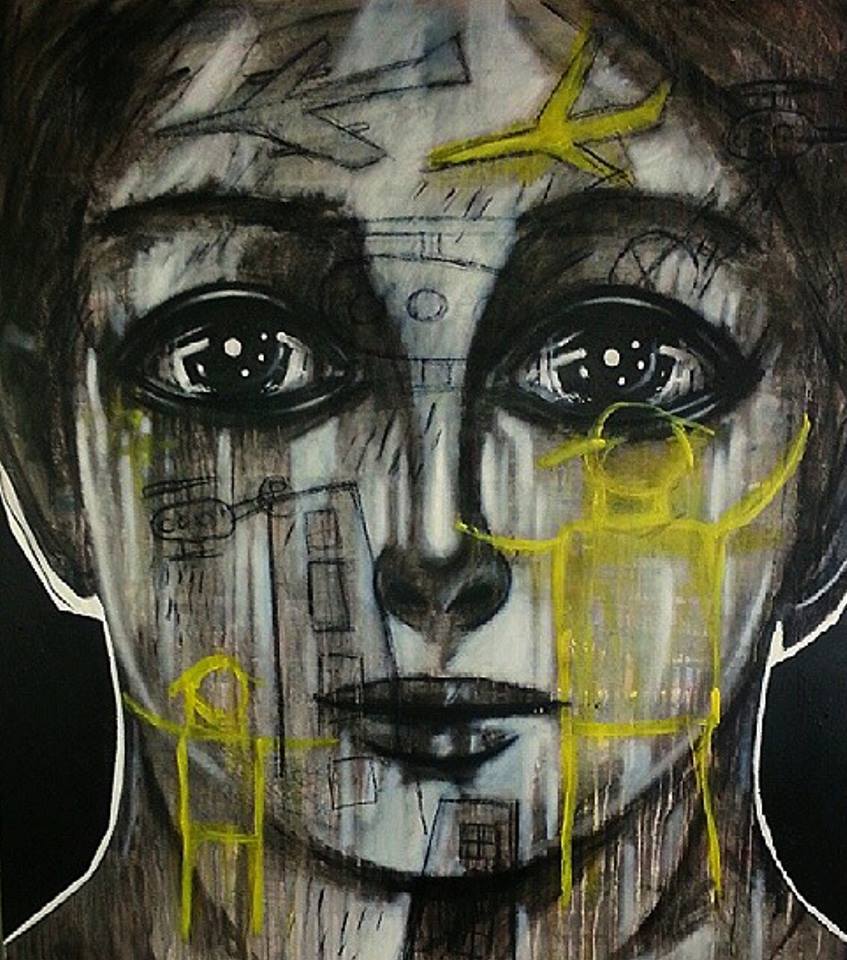

حائط الانكسار

شجرة عارية

الشمس هاهنا تطلع بطيئة متكاسلة كأنها تتأذّى من هذا اللهب الذي يحرق بهاء الشجر، وُيحني شموخ الحجر وُيغيّب تفاصيل البشر لتصبح كومة من الرماد الذي سرعان ما يتناثر في هذا الكون الذي لم يعد يتسع لكل الناس.

القمر ها هنا أصبح لا يُفتن مُحبا، لا يُغري شاعرا، ولا يدغدغ مشاعر الناس ويسحبهم للتطلع إليه وكأنه حزين لهذا الخراب الذي يشهده كل ليلة حيث يحجب وجهَه المنير دخانُ النار التي تلتهم البيوت الآهلة.

وأنا هنا بين وجع الشمس وحزن القمر أعيش تفاصيل مأساة ممتدة. انظر في وجوه أطفالي الأربعة الذين ناموا على جوع وخامسهم الذي يلتصق بي دائما ويتطلع إلى وجهي وكأنه يقرأ عليه تفاصيل حياته التي أصبحت كسيحة منذ أن عرف أنّ دمه لم يعد مصدر حياته، وأنه امتزج بمرض خبيث يستلّ منه أيام عمره يوما بعد الآخر بطريقة موجعة، وألم لا يطاق رغم ما يتناوله من أدوية مسكنة.. كل ليلة أحصي عددهم – رغم قلتهم – مخافة أن ينتقص منهم أحد عند عودتهم من المدرسة، فجنون الصواريخ لا يفرق بين من يحمل بندقية أو محفظة أو فأسا.. الكل جاهز للموت ولا يستحق الحياة، رغم أني أعرف أن الأمان انعدم في شوارع غزة وفي بيوتها وحتى على صدور الأمهات، ومع ذلك أسعد عند عودتهم، وأحس أنهم أكثر أمنا وهم قريبون من صدري.

هذا المساء عادوا جائعين ورموا بمحافظهم دون عناية. تعلّق برقبتي أصغرهم، والذي دخل المدرسة للمرة الأولى هذا العام، صرخ: “أنا جائع يا أمي”. انحدرت من عيني دمعة قهر مُتجبّر وتمنيت حينها لو أني لم أفطمه وظل يقتات من لَبَنِي على كِبَرِ سنه حتى لا أقف على جوعه الذي لا أعرف كيف أعالجه والقصف لم يتوقف منذ أسبوع وكأنه سيل جارف منعني من الخروج واقتناء ما نقتات منه.

رحت أفتش في كل أرجاء البيت عن طعام أسكت به صراخ بطونهم فلم أجد غير قطعتين صغيرتين من رغيف يابس ظل ينتظر منذ يومين، ثم اتجهت إلى كيس الدقيق الموجود في ركن بعيد من البيت علني أجد فيه ما أنقذ به أولادي من قهر الجوع.. رغم أني أعرف أنه فارغ ومع ذلك رحت أفتش في داخله عن حفنة من الدقيق تمنح الحياة لأولادي.. لكن لا دقيق.. ولا حياة.. ولْنَمُتْ جميعا، ما يضر العالم إذا انتقص منه خمسة أفراد وفوق الأرض يموج أكثر من سبعة ملايير يقتاتون من لحم بعضهم البعض؟!

عدت إلى أولادي بخيبة كبيرة، ورحت أمنيهم بعشاء شهي. خطر في بالي أن أقلد الأعرابية في الزمن الغابر. جئت بقدر به ماء ووضعته على النار. راح القدر يغلي في هدوء خافت، والأولاد ينتظرون طعاما أمنيهم به وأنا انتظر غفوتهم. غلبهم النعاس فناموا متأبطين جوعهم. غلبني الإحباط فتمددت إلى جانب خامسهم الذي بدا لي وجهه شاحبا، فقد ظلت حالته مستقرة لأيام، لكنه الآن يلتصق بي وكأنه يعالج في نفسه ألما ويحاول أن يخفيه عني.

• ما بك يا ولدي؟

سألته، وأنا أمر بيدي على رأسه الذي تناثر شعره بفعل الأدوية والجلسات الكيماوية التي يخضع لها وتخفف عنه كثيرا من الألم.

كان صوت صاروخ سقط على الحي فاصلا بين سؤالي وجوابه الذي جاء خافتا:

• بخير يا أمي.

قالها وهو يمسك بيدي علها تمنحه بعض الراحة التي بدأ يفقدها مع تصاعد الألم.

أسرعت إلى علبة الدواء التي أحتفظ بها قريبة منه فإذا هي فارغة، ورأيت على فراغها صورة والده الذي خرج ليبحث له عن هذا الدواء المسكن مع بداية القصف، وعاد به وبحروق عميقة في جسده، فارق الحياة بعدها بيومين ليتركني وأولاده الخمسة ليُتْم ممتد.

• هل نفد الدواء، يا أمي؟

قالها ثم صمتَ وصمتُّ، ورحنا نستمع إلى جنون الصواريخ التي تسقط مخلفة أصواتا مرعبة أعقبها انقطاع في التيار الكهربائي الذي أسلمنا إلى خوف مركب. أحسست بولدي يتعلق بأطراف ثوبي وكأنه يخشى الظلام، أو يخشى الموت وسط ظلام حالك يمنعه من توديع أحبته. أضأت شمعة، فإذا بي أرى ملامح وجهه وقد مالت إلى زرقة داكنة، وهالة سوداء حاصرت عينيه الجميلتين.

•الألم يمزقني يا أمي.

جاءني صوته من خلف القصف الذي يعصف بالحي.. ثم ارتفع أنينه ليملأ المكان ويوقظ إخوته الذين ناموا على جوع واستفاقوا على وجع أخيهم الذي يحتضر.

ارتديت جلابيتي على عجل وأسرعت أستنجد بجارنا عمار عله يسعفنا بسيارته، لكن زياد أمسك بطرف ثوبي وكأنه يستبقيني، أو يترجاني أن لا أخرج، ففي مثل هذا الوقت خرج أبوه وعاد بالدواء وبحتفه.

رسمت على شفتي ابتسامة شاحبة وقلت له وأنا أطمئنه:

• سأستنجد بجارنا عمار. هو صديق أبيك ولن يبخل علينا بالمساعدة فهو رجل شهم.

اتجهت نحو الباب لأفتحه على صواريخ أخذت تسقط على الحي وتزرع الموت في الشوارع. رجعت إلى أولادي أحضنهم وكأني أجد في صدري من الحماية ما يمنع عنهم الموت. عدت ثانية انوي الخروج. فتحت الباب.. كان صوت القنابل قد خفّ. بيت سي عمار لا يفصلنا عنه إلا شارع ضيق. قطعته، ودققت على الباب. خرج عمار، وبمجرد أن رآني سألني: “ما به زياد؟”.

• أحس أنه يحتضر وسيارة الإسعاف لن تجد طريقها أمام هذا القصف المتواصل، ولهذا أريدك أن تسعفنا بسيارتك.

أجاب بسرعة وعفوية:

• طلبك على الرأس والعين يا أخيّة.

وغاب في الداخل ليحضر مفاتيح سيارته. فجأة أحسست بالمكان يهتز من حولي التفت ورائي فإذا بصاروخ يسقط على البيت، ويلتهم أولادي وجوعهم ومرضهم، وإذا أنا أقف شجرة عارية وسط هذا الخراب الممتد.

ذاكرة من أربعة طوابق

كانت أنفاس الغرفة تسبح في لون رمادي عقيم، وتتحرك داخل ذاكرة تصعد أدراج العمر لتختصر كل المسافات التي باضت وأفرخت في عُشٍّ خُرافي. فالستائر أسدلت على تفاصيل أحلام أخذت لون فراشة متمردة رفرفت على شرفات الروح، ثم سحبت ظل ألوانها لتحط خارج حدود الأمل. والنوافذ أغلقت على همس ابتسامة تأرجحت طويلا ثم هوت كعصفور ظل يعتقد أن السماء مملكته وعشه الكبير الذي لن يتنازل عنه، حتى فاجأته حجارة وجع قاتل فهوت بعرشه الرخامي وزلت قدم ظنَّه، فكان طعاما شهيا لسخرية العبث.

لم يكن يسمع في الغرفة إلا طقطقة ذكريات وهي تسحب نفسها متعثرة مَرَّةً بهمس كان يشرق هنا، ومَرَّةً بدفءٍ كان ينبت هناك، ومَرَّةً بحرارة أنفاس تختلط بهمهمات الروح.

كان هو قد فتح حقيبة كبيرة في عرض السرير، وراح يجمع فيها ما تناثر في هذا العُشِّ الدافئ وما تدلَّى على جدار ذاكرته زمناً طويلا، وسَدَّ كل مَمَرَّاته.

بدأ بانكسار فرحته الأولى وهو يخرج من البوابة الكبرى للجامعة كان يحمل شهادة جامعية عليا تدل على تفوقه ونبوغه المتميز الذي ظل ويلازمه وفي يمين القلب يقبض بقوة على فرحة أمل في أن تكون هذه الشهادة مفتاحاً لكل الأفراح الممكنة في ربيع مقيم في مشرق عينيه.. لكنَّ تناسل الأيام أحاله على شوارع باردة امتصت حرارة أحلامه وعبثت بدمه ليغدو جسما متكورا تتناقله الأرصفة الطاغية وتسنده الجدران الأسمنتية القاسية، وتلهو بأحلامه قدم السخرية وهي تدحرجه من مقهى إلى مقهى وتستبيح دم الرجاء الذي ظل مطمئنا في عروقه.

ثم مدد في الحقيبة فرحته الأولى وهو يحصل على أول تعيين كمتعاون مع إذاعة محلية بالجنوب، كان هو يزودها بأخبار ساخنة عن مدينة يحاصرها الصقيع وكانت هي تمنحه أجْراً زهيدا لا يكفي ثمنا للأوراق التي يحرر فيها تفاصيل الأخبار. كان كلما حرر خبرا مختصرا أحس أنه يحرر معه مساحات واسعة للخراب في داخله فتأتي على كل حقول الصفاء الروحي الذي كان يسبح فيه.. كلما نقل خبر زيارة مسئول إلى المدينة، أحس ملايين الخلايا تتخرّب في فضائه لتحدث خللا في تفكيره.. كان يتدلى على جدار وطن وهو يساعد على تزييف الحقيقة.

تعلم من عمله ـ كمراسل ـ كيف لمدينة يابسة أن تدب فيها الحياة وتتجدد في جسمها خلايا الإصباح، بل وتعود ـ بعد اليأس ـ إلى التناسل لمجرد مرور مسؤول على هامش شارع عابر. كم مرة حاول أن يخترق الحزام الأمني والدائرة البروتوكولية، ويعترف للرئيس بصوت متجبرٍ عالٍ: “قبل ساعات فقط لم تكن هذه الأشجار تنبت هنا، ولا الجدران كانت تقف على هذا الزيِّ الجميل، ولا الشوارع كانت ترفل في كل هذا البهاء. إنها صورة مزيفة لعابر مبرمج”.

لكن لا يدري لماذا ينتصر عليه الصمت، ويهزمه الجبن، مع أنه لن يخسر شيئا، ولا يملك ما يخاف خسارته. فحياةٌ روتينية باردة يابسة لا تستحق كل هذا الجبن في المحافظة عليها. وعندما يعود أدراجه في المساء ويختلي إلى لحظات الصدق، كان يتساءل ببراءة طفل ساذج: “هل يعلم هذا المسئول أن ما رآه اليوم مجرد لوحة رسمتها أياد تتقن فن التلاعب، ولكنه يتجاهل الأمر ليرى انتصاره الخرافي في مدينة تشبه الأسطورة.. أم أن البرج العاجي الذي يسكنه يجعله يعتقد أن كل المدن والقرى التي يعبرها لابد وأن تكون عاجية؟”.

لم ينس أن يدس في جيوبه الخفية أول انكسار لقلبه البكر. التقاها خارج حدود خيبته، فكانت فرحته الأولى، وأحس أنه وُلِدَ مع أوَّل لقائه بها.. تعلم في مساحة قلبها كيف يحبو نحو الأمل، وكيف يخطو خارج دائرة الوحدة. علَّمَتْه الحروف الأولى للفرح. كان يتهجاها في أول الأمر لكنه أتقنها فيما بعد، فنطقت أسارير وجهه، وعَبَرَ جغرافية التِّيه.. لكنه فوجئ بها ذات مساء وهي تخبره أن زواجها من ابن عمها قريب، فالعائلة ملت عجزه الدائم في وضع إطار شرعي لعلاقتهما الطويلة. فترنح ثم هوى ليعود قعيدا كما كان، أخرس القلب، مشلول الدم، غائب الملامح. إلى أن اقتحمت حياته. لم تكن حبه الأول، لكنها كانت تلك الإشراقة التي مسحت طبقات الجليد المتراكمة عند بوابة قلبه والتي منعت عنه الدفء زمنا طويلا. استطاعت هي أن تهوي على كل هذا الصقيع الذي يزأر في جنبات قلبه.

قالت له وهو يتقدم لخطبتها:

ـ ولكننا لا نتشابه في أمور كثيرة.

رد وهو يعانق براءةً تُشِعُّ من عينيها:

ـ الزوجان كما الصديقان، لا يتشابهان ولكنهما يلتقيان.

رَدَّت بسذاجة فاضحة:

ـ لم أفهم.

قال وكأنه يشرح لها نظرية في علم الاجتماع:

ـ عندما يتشابه شخص مع آخر لا يكمله بل يعيده، وينسخ صورته، لكن عندما يختلفان يلتقيان عند بوابة التكامل ليرقع كل منهما ما تمزق من الآخر ويخيط لحظات السقوط فيه.

لم تستوعب شرحه، لكنها قبلته زوجا واحتوته بكل الأمومة التي تختزنها وهي طفلة تحضن دميتها وتلعب معها دور الأم الحنون.. وهاهو اليوم يجمع حطام ذكرياته في حقيبة كبيرة، ويقرر أن يغادر جغرافية عينيها ويعبر حدود دفئها وهو يعترف لها:

ـ خارطة عينيك ما عادت تتسع لأحلامي، وفضاؤك المحدود يخنق تطلعاتي.

لم ترد عليه، كانت تقف مستندة إلى حائط انكسارها المفاجئ وصورة حسرتها تنعكس على المرآة المقابلة لخيبتها. كانت تتفرج عليه وهو يحكم قفل الحقيبة الكبيرة ويحملها بعسر. عندما كان يخطو نحو باب الغرفة المتهاوية اصطدم بابتسامة ولده الذي كان يغرق في نوم هادئ. ابتسامته حاصرته كحمم البركان أو صدمة الفيضان، لكنه عبر عليها ولم يلتفت خوفا من الضعف ورغبة في البحث عن ذاته الهاربة.

عندما وصل إلى المطار كان لابد للحقيبة الكبيرة أن تعرض على التفتيش، وأن تمر على السكانير. لم ينزعج، فهو بعيد كل البعد عن الممنوعات والمحرمات، لكنه فوجئ بأعوان الجمارك وهم ينادونه إلى مكتب خاص، واصطدم بقرار لم يخطر على باله:

ـ لك أن تختار بين السفر وهذه الحقيبة. إما أن تعبر أنت وإما هي، فالطائرة قد تهوي بكل هذا الثقل الموجود فيها.

لم يفكر، بل ترك طوابق ذكرياته تنهار في بهو المطار، ليسافر شجرة عارية مبتورة.