من يحكمنا الآن؟

هل يستطع إنسان اليوم في ظلّ عصر السماوات المفتوحة، وانتشار الثقافة الرقميّة، أن يُحافظ (بقدر المستطاع) على خصوصيته؟ أم حان الوقت للكشف عن هذه الخصوصية بالكامل، وأيضًا طواعية وإن كانت ثمة إكراهات غير مُباشرة تلعب الدور الفاعل لأن تجعل ذواتنا مكشوفة أو متاحة في شبكات الإنترنت، دون إهمال شريحة كبيرة من الناس تتعمد إخفاء هوياتهم الشخصيّة على حساباتهم؟ وثمة سؤال محوري آخر مفاده: ما هي وضعية الذات في الثقافة الرقميّة؟ للإجابة عن هذه الأسئلة دارت كتابات عديدة تتبعت صورة الذات وتشكلّها في ضوء المتغيّر الجديد، على نحو ما فعلت الفيلسوفة والمحلّلة النفسانية الفرنسيّة إلزا غودرا في كتاب “أنا أوسيلفي إذا أنا موجود” (نقله إلى العربية الدكتور سعيد بنكراد)، وبالمثل ياسمين إبراهيم، وهي باحثة في الأعمال التجارية الدولية والاتصالات بجامعة كوين ماري في لندن، في كتابها “إنتاج الذات في العصر الرقمي”.

هذا الهوس وراء الانسياق خلف هذه الثقافة الرقميّة، التي حلّت مع بدايات عام 2006 بظهور الفيسبوك، وقامت بثورة ربما تفوق الثورة الفلكيّة الكوبيرنيكيّة، وُسِمَتْ باسم “الثورة الرّابعة” على حدّ وصف أستاذ فلسفة وأخلاقيات المعلومات بجامعة أكسفورد “لوتشيانو فلوريدي” في كتاب عنونه بـ«الثورة الرابعة: كيف يعيد الغلاف المعلوماتي تشكيل الواقع الإنساني» (ترجمه لؤي عبدالمجيد السيد)؛ أقول إن الهوس جعل جاك أتالي تُحذِّر من مخاطر هذا الكشف والتعرية، في مقالة لها بعنوان “استبداد الشفافيّة” حيث قالت “إنّ عرض حياتنا في الشبكات الاجتماعيّة يُشير إلى الاختفاء التدريجي للدائرة الحميميّة”.

انكشاف الذات

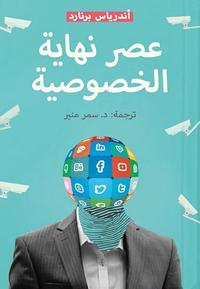

وعلى نفس المنوال يأتي كتاب أندرياس برنارد “انتهاء عصر الخصوصية: انكشاف الذات في الثقافة الرقميّة”، ترجمة الدكتورة سمر منير (دار صفافة للنشر 2020 القاهرة)؛ ساعيًّا إلى تأصيل التاريخ المعرفي لهذه الثقافة الرقميّة منذ أن صار الفيسبوك عام 2006، شبكة تفتح أبوابها للجميع. خاصّة بعد أن فارقت تقنيات تسجيل البيانات، دورها الذي كان مُقتصرًا – من قبل – على السلطات الشرطيّة والعلميّة، من أجل الاستفادة منها في عمليات التحرّي، صارت تُستخدم بمفهوم آخر بمعنى اللهو تارة أو بمفهوم تواصلي تارة ثانية، وكذلك يتم استلهامها اقتصاديًّا أو عاطفيًّا تارة ثالثة. ومن ثم تأتي أهمية هذا الكتاب الذي يتتبع هذه التحولات في مسيرة الثقافة الرقميّة، وكيفية اندماج تقنيات هذه الوسائط الرقميّة في تاريخ العلوم الإنسانيّة.

يتوزّع الكتاب على خمسة أبواب هي: الملف الشخصي.. مسيرة تطوّر ذلك الشكل، الأماكن: نظام “جي بي إس” وجماليات الشك، حالات التفتيش الجسدي: القياس الكمي للذات وقياس الجسم، الخوف من تسجيل البيانات والرغبة في تسجليها: عمليات إعادة هيكلة صورة الإنسان، وأخيرًا قوة الاستبطان.

يقرُّ المؤلف مبدئيًا بأن المعيار الحقيقي للحكم على شخص، سلوكه أو حتى أداؤه الوظيفي، ارتبط ارتباطًا وثيقًا بوجود ملف شخصي له على الشبكة الدوليّة، أيًّا كان على “موقع فيسبوك، أو تويتر أو موقع لينكد إن”. بل يُعدُّ الملف الشخصي، العنصر الذي يلعبُ دورًا محوريًّا في التواصل بين الأفراد داخل نطاق شبكات التواصل الاجتماعي، بل هو على حدّ وصف دانا بويد هو “بمثابة الشكل السّائد لعرض الهوية الشخصية على شبكات الإنترنت”؛ لما أنه “سيرة ذاتية قصيرة وواضحة تحدّد أهم ملامح شخصية أحد الأفراد” حسب ما ورد لتعريف كلمة “Profil” في قاموس “ويبستر” عام 1968. حتى أنه ساد الاحتكام إلى عدم وجود مثل هذه الملفات إلى اتّهام الشخص بأنه غير سويّ، على المقابل فمن يمتلكون مثل هذه الملفات يتمتعون بقدر كبير من الاستقلاليّة، ومَن يصنع لنفسه ملفًا شخصيًّا مثيرًا للاهتمام فسوف يُنشئ علاقات تواصل أكثر.

وهو ما تحقق فعليًّا بعد حوادث الاعتداء التي حدثت في الولايات المتحدة الأميركية عام 2012 بعد إطلاق النار العشوائي في إحدى دور السينما في مدينة دنفر فقد كشفت هذه الحادثة عن احتماليّة وضع حدود بصورة أفضل لمجموعة ممن يُحتمل ارتكابهم لجرائم، والحيلولة في وقت مبكر دون وقوع جريمة. فلقد أثبتت الدراسات إلى جانب الانطواء وعزلة هؤلاء الاجتماعيّة كان ثمّة معيار آخر تمثّل في إحجام القتلة بالإجماع عن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي. أي غياب الملف الشخصي عنهم وهو ما يشير بطرف خفي إلى حالة من الاندهاش.

وقد حدا هذا الوضع إلى اعتماد مديري شؤون العاملين في الشركات الكبرى، آلية جديدة لاختيار المتقدمين للعمل، بالتأكيد على الملفات الشخصيّة على شبكة الإنترنت، فغياب هذه الملفات عندهم صار يثير الشعور بالاندهاش. وهو ما أكدته دراسة أجراها الطبيب النفسي الكندي ريتشارد بيلونجيه بأن ثمة علاقة وثيقة بين النشاط على شبكة الإنترنت والصحة النفسيّة لدى الشباب، وأن الشباب الذين لا يتواجدون على الإنترنت لساعات عديدة في اليوم، يثيرون الأطباء وعلماء النفس على الشعور بالانزعاج. وهو ما عكس توجُّها معينا في الثقافة الرقميّة، ارتبط بقياس مدى تواجد ملفات للأشخاص على هذه الشبكات، وإشارات إلى وجود أمر يُلفت الانتباه بشكل غريب من الناحية النفسيّة.

الاهتمام الحقيقي مع الملف الشخصي أو كلمة (Profil) يعود لتاريخ قديم مرتبط أولاً، بعلم النفس والطب النفسي، على الرغم من أنها كانت تستخدم من قبل في سياق معماري وجيولوجي، أو المنظر الجانبي للوجه كما ترسّخ في القرن الثامن عشر؛ حيث استخدمت كتوضيح لهوية وسلوك الأفراد المنحرفين لمرجعية تقوم بفحصهم وتقييمهم كما هي عند جريجوري روسوليمو، وكارل بارتش. ولكن مع عام 1930 فقد الملف النفسي الذي شاع عام 1910 عند روسوليمو علاقته بمفهومه الوارد في علم النفس التقني، المرتبط بقياس اختبارات الذكاء، حيث ظهر المفهوم في سياق معرفي جديد أكسبه في أواخر القرن العشرين شعبية واسعة. خاصة بعد التحوّل في طبيعة العلاقة بين الخبراء الجنائيين والمحللين النفسيين، للكشف عن ملابسات القضايا الجنائية نحو الأمام، فبدأ علم النفس الجنائي، يُركّز على الآثار الانفعاليّة وغير المادية، التي يخلّفها الجاني. وقد وصفت هذه الطريقة باسم “ملف ينشئه الطب النفسي” عام 1962 بمقال كتبه المحلّل النفسي لويس جولد عن مشعلي الحرائق ذائعي الصيت. وتطوّر إنشاء ملفات للجناة بدقة ممنهجة مع نهاية السبعينات.

تقرير مصير المعلومات

مع تأسيس الثقافة الرقميّة في الربع القرن الأخير، تمّ إعادة تعريف وتوسيع نطاق استخدام الملف الشخصي، من قياس قدرات الذكاء أو أنه أداة للسيطرة على المذنبين، إلى الإعلان عن هوية الشخص، بفعل النمو المتسارع للشبكة العنكبوتية، ومتصفحات الإنترنت ذات الطابع التجاري مثل متصفح “نتسكيب”؛ إلى اعتباره مجالاً لوصف الذات، وفي المقابل تعد بالنسبة إلى الشركة صاحبة موقع التواصل الاجتماعي، مستودعًا يضمُّ وفرة من البيانات والمعلومات، عن أشخاص حقيقيين ومستهلكين حقيقيين ويدرّ ربحًا. وظهر أيضًا الملف الشخصي الذي ينشئه الفرد بنفسه في مواقع البحث عن شريك على شبكة الإنترنت في النصف الثاني من التسعينات، ثم حدث التحوّل الأهم فيما حققه الملف الشخصي في ثقافة التقدم للوظائف، حتى أنه صار عدم إنشاء ملف شخصي يعد أكبر عامل من عوامل رفض طلبات التوظيف. ومرجع التركيز على الملف الشخصي يعود في المقام الأول إلى حدوث تقني في سوق العمل، في ما يتعلق بمجال وسائل الإعلام وترسيخ فكرة تقديم طلبات التوظيف عبر شبكات الإنترنت.

الغريب أن هذه الملفات التي ينشئها الأشخاص، تتقارب مع الملفات الشخصية التي يتمُّ إعدادها في إطار علم النفس التقنيّ، وعلم الأدلة الجنائية. وقد صار الآن الملف الشخصي بعد عشرين عامًا من ظهور وسائل التواصل الاجتماعي، بمثابة صورة من صور التعبير عن الذات، التي لا يختلف عليها أحد، والمنتشرة في كل مكان. وفي نفس الوقت يعدُّ مؤشرًا قويًّا على التمتّع بصحّة جيّدة.

كما تطوّر شكل الملف حتى عُدَّ أداة فعّالة في وصف الآخرين والتحكُّم فيهم. وقد أعقب هذا سجال عن كيفيّة حماية الفرد لبياناته الشخصيّة، بل صدرت أحكام دستورية معقدة بشأن “حق الفرد في تقرير مصير معلوماته”، وهو ما استفاد منه مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي في تصوير شخصياتهم يومًا بعد يوم بصورة ملائمة عبر ملفاتهم الشخصيّة، وكأنهم زودوا الشركات وعملاءها من المعلنين بوفرة من المعلومات على نحو عابر.

وقد ساعدت هذه الملفات الشخصية علماء النفس، الذين أجروا تجارب وفق هذه البيانات المتاحة، من الكشف بنسبة احتمال تقارب الـ90 بالمئة، عمّا إذا كان الشخص المعني له ميول جنسيّة مغايرة أم مثلية، وبنسبة 85 بالمئة عن طريقة تفكير الشخص وتوجهه الانتخابي، في أن يُدلي بصوته إلى الحزب الجمهوري أم الديموقراطي! وهو ما تحقّق فعليًّا في عام 2016، حيث استطاعت إدارة الملفات الشخصية إدارة معركة الانتخابات لصالح الرئيس الأميركي دونالد ترامب، فقد أشارت شركة كامبريدج أناليتكيا، وهي إدارة بريطانية معنية بأمور التواصل للفت الأنظار، فادّعت أنها استطاعت إدارة معركة انتخابات محسومة بدقة للرئيس ترامب، وأثَّرت بهذا في النتيجة غير المتوقعة، وذلك استنادًا إلى تحليلات “كوسنسكي” للملفات الشخصية وعن طريق رسائل من موقع فيسبوك، تم فصلها بصورة فردية.

هنا يمكن القول إن الملف الشخصي قد رسّخ في الثقافة الرقميّة شكلاً من أشكال تمثيل الذات، ويمكن اعتباره معارضًا للأشكال المبدئيّة التي تمّ إعدادها لتقديم صور الذّات في مطلع ظهور الإنترنت، وخطابه المُلحّ للذات وإمكانيات تطويرها في الحيز الافتراضي. وهناك مَن رأى أنّ هوية الأشخاص على الإنترنت ليست مركزية وإنما متعددة بصورة لا نهائية، وفريق ثالث نادي بضرورة وجود هوية مستعارة على نحو ما.

سلطة الهاتف

من جملة التطوّرات التي حدثت أن الهاتف المحمول، لم يعد وسيلة الاتصال أو إرسال رسالة نصيّة، أو وسيلة حتى التصفُّح على الشبكة الدولية، وإنما صار لديه القدرة على تحديد موقع مَن يمتلكه، فصار يتجاوز الفضاء المكاني، ويضع له خريطة في اللحظة ذاتها. ويستدعي هذا التطور رصد تاريخ الملاحة عبر الأقمار الصناعية، منذ أن دشّنت وزارة الدفاع الأميركية خدمة جي بي إس (GPS نظام التموضع العالمي)، والتي صارت منذ عام 2000، تستخدم لأغراض مدنيّة، وأيضًا تجاريّة، بعد أن كان صُمِمَتْ لأغراض استراتيجية عسكرية. وقد صارت هذه التقنيّة أحد أشكال التواصل اليوميّ في الثقافة الرقميّة، بعد أن كانت تُستخدم كاستراتيجيّة في أوقات الحروب الباردة، وكأداة لمُراقبة وملاحقة مرتكبي الجرائم، أي كشكل عقابي متمثّل في “قيود القدم الإلكترونية”، وهو أقدم تاريخيًّا من استخدام أجهزة التعقُّب في البحث الجنائي.

قد يصل التطوُّر إلى حدّ الإدهاش عند المقارنة بين أسورة مراقبة المجرمين، وساعة أبل، فالأولى تُحدّد إقامة مرتكبي الجريمة، أما الثانية فتحدّد وضعيته الاجتماعيّة. الغريب كما يشير المؤلف إلى أن تحديد مكان مرتكبي الجرائم، صار أقل تدخُّلاً في حياة الفرد بكثير، من تحديد الفرد لمكانه في الهاتف الذكي، وهو ما يُعطي انطباعًا بأنّ المخاوف الديستوبيّة، التي كانت هناك مخاوف بحدوثها – حتى نهاية القرن العشرين – قد تحققت ولم تتحقق في الوقت نفسه. وبذلك صار تحديد أماكن الأفراد المنحرفين أحد أشكال التواصل في الثقافة الرقميّة. ومع التطورات المتلاحقة في الهواتف المحمولة منذ بلاك بيري، وصولاً إلى جهاز أيفون، ودخول أنظمة أندرويد عام 2008، وإطلاق منصة متجر جوجل بلاي، تحوّل الهاتف الذكي إلى أحد مفردات الحياة اليومية.

دولة المراقبة

يرى المؤلف أن مسألة نشر بينات شخصية، عن النوم والرياضة والجنس والطعام والمزاج والانتباه والإنتاجية والموقع الذي يتواجد فيه الشخص، ساهمت إلى حد كبير في المساعدة على قياس كمي للذات، ومرجع هذا الاهتمام بتتبع الذات، راجع في الأساس إلى التطورات الأخيرة ومن ضمن هذه التطورات الأهمية التي حظيت بها أجهزة الكمبيوتر المحمولة، والأصغر حجمًا في شكل الهاتف الذكي، ووسائل التواصل الاجتماعي بوصفها مكانًا لمشاركة نتائج القياس. ومن المفيد أن نشير كما يقول المؤلف إلى أنّ أجهزة وأساليب القياس الذاتي “تفيد في المعرفة الأفضل بجسم الفرد”.

يتحدث المؤلف عن المخاوف التي حاقت بقطاع كبير من الشعب الألماني، عندما بدأت الدولة مشروع التعداد السُّكاني عام 1983، وبدأت حملات مقاطعات لـ”دولة المراقبة”؛ خشية أن يكونوا “مثل دمى مسرح العرائس التي يتحكم فيها أشخاص آخرون”، والسبب كان ماثلاً فيما راج عن المشروع من أن الهدف منه “هو المراقبة الكاملة للجميع وتوجيه السلوك في المستقبل”. فقد كان شرط هذا التعداد، هو التسجيل الكامل لكل بيانات الشعب. لكن جاء قرار المحكمة بوقف التعدّاد السُّكّاني، وقد انتهى هذا التشكيك الدستوري في صياغة حق جديد أساسي أُطلق عليه “الحق في تقرير المصير المعلوماتي”، والتأكيد على وجود “مساحة داخلية للإنسان في سبيل تنمية الشخصية بحرية” مع وجوب أن تنعم هذه المساحة الداخلية بالحماية.

التخوّف زاد مع دخول أجهزة الكمبيوتر في عملية التعداد، ومن قبل المناهضين للتعداد وصفت هذه العملية بأنها “أشكال استبدادية شمولية للتحول الرقمي”، حتى خُيّل أن عالم 1984 المستقبلي لديستوبيا جورج أورويل، بما يعكسه من مراقبة وإرهاب فكري وبيروقراطية وعالم نفاق، أصبح حقيقة ملموسة، وهو ما يعنى استدعاء مشاعر الخوف من دولة المراقبة، دولة الأخ الكبير كما صوّرها أورويل.

ومع دخول الثقافة الرقيمة، صار ما تمّ الاحتجاج عليه من قبل واقعًا، فصار بإمكان أيّ عضو جديد، بمجرد التسجيل على حساب فيسبوك، أن يقوم في الوقت ذاته بتسجيل بيانات شخصية، الفارق أن هذا الفعل لم يعد بمثابة عملية مضايقة أو اضطهاد، وإنما أصبح لأغلب الناس بمثابة فعل إنتاجي، وفضيلة اجتماعيّة من فضائل التواصل. وبالتالي تغيّر مفهوم الإنسان الزجاجي الذي كان دالاً على مراقبة منظمة لفرد أو مجموعة أشخاص، وصار أكثر تداولاً. يشير المؤلف إلى أن أحد أسباب التغير يعود إلى الشرطة التي لعبت دورًا تحفيريًّا على تسجيل البيانات.

هذا التحوُّل في قبول تسجيل البيانات، والاعتراض عليها، يعود إلى طبيعة مُرْسِل تسجيل البيانات، فعندما كانت بعض الجهات الحكومية هي التي تطلب، في الثمانينات من القرن العشرين، كان هذا مرادفًا للبوح باللّب الجوهري لشخصيتك، وهو ما يعني افتقادك للكرامة الإنسانيّة. اختلف الأمر تمامًا عندما جاءت هذه الأوامر من “تعليمات حماية البيانات” لشركات مثل “في بوك، وإنستجرام، وسناب شات”، فلم يعد الأمر يثير لدى مسجلي البيانات “جنون الارتياب” المعروف بالبارانويا، بل على العكس تمامًا راح يثير “أحاسيس الانتماء والاندماج”.

وبذلك لم يعد الفرد مهدّدًا بالهلاك، مثلما يحدث في الدولة الأخطبوطية، وهو ما كان يدفع “المراقبة السائلة” للأمام كما وصفها زيجمونت باومان. فالمفيد حقًّا أن الثقافة الرقميّة أتاحت لمعاصريها – بلا شك – أن يتخذوا قراراتهم، فمع هذه الثقافة على عكس “العالم الذي وصفته أعمال الديستوبيا الأدبية” مارس الناس أو تمتعوا بالحرية في إنشاء ملفات شخصية لهم على مواقع التواصل الاجتماعي، وأيضًا إمكانية أن يوقفوا الخدمات المتعلقة بتحديد المكان “في جهاز الهاتف الذكي”.

التطور الحقيقي أن العلاقة بين صاحب البيانات وجامع البيانات أو الظالمين والمظلومين، صارت علاقة تضاد. ومع شيوع الثقافة الرقميّة فقد الوكلاء التقليديون والمرجعيات التقليدية للسلطة السياسيّة في أوروبا وشمال أميركا رؤيتهم. فصارت عملية تسجيل البيانات لا تستنزف الهوية، وإنما تحدّد تشكيلها وتمثيلها.

الوصم وتصميم الذات

التغيرات التي التصقت بالذات لم تقتصر على الملفات الشخصية، وإنما شملت كذلك الوشم الذي كان علامة تُلصق للمجرمين، وترسم جبريًّا كنوع من العقاب المتمثل في الوصم لصاحبها، صارت تُرسم طواعية، وفارقت دلالتها كوصم أو كونها رمزًا مشبعًا بالمعاني، إلى كونه عنصرًا من عناصر تصميم الذات، وأيضًا بإمكانها تحديد هويات محددة، على نحو ما فعلت شركت “نايكي”، التي طالبت من موظفيها الدائمين، برسم وشم صغير لعلامة سووش في مواضع ظاهرة من أجسادهم، كرمز لتماهي هويتهم مع العلامة التجارية.

المفيد أيضًا أنّ التحولات أكدت أنّ اعتناء الأشخاص بملفاتهم الشخصية أدّى إلى تعزيز من استقلالية الفرد؛ بل صارت تحرره من أيّ قوة وسيطة. الغريب أن ثمة إشارات إلى أن عملية معالجة البيانات الإلكترونية بمثابة وقاية، على نحو استخدام أسورة اللياقة البدنيّة، أو اختبار ذبذبات أجسادهم بالاستعانة بالهاتف الذكي، أو إجراء تحليل الجينات لمعرفة هل هناك أمراض وراثية محتملة، وهذه الأشكال السبرانية والشرطية للوقاية معروفة في الثقافة الرقيمة في إطار الكلمات الرئيسة “تنميط مصغر” وتحليلات تنبؤية”.

مع شيوع الثقافة الرقميّة، لم يعد الأمر إكراهاً كما كان سابقًا، أو حتى يعرّض الفرد إلى استباحة بياناته ودخوله تحت مظلة دولة المراقبة، بل صار الأمر الآن طواعية، في تقديم صورة الذات، بل يحرص الأفراد على تطوير ملفاتهم الشخصية بانتظام، وكأننا صرنا مشدودين للأجهزة، ونشعر بما نقدمه من معلومات شخصية بالأمان أو الحماية، وهو ما لا يتحقق عند الاستجواب أو طلب ملف أمني من إحدى الجهات، وهو ما يحتاج إلى إجابة، هل فعلًا لا نشعر بالخوف من تعرية ذواتنا أمام الأجهزة التكنولوجية ونحن نعلم أن هناك مَن يراقبنا ويسجّل حواراتنا وبياناتنا، في حين نشعر بالخوف إلى حدّ الارتياب، إذا تمّ إرسال طلب استدعاء من إحدى الجهات الأمنية، حتى لو لمجرد الاستعلام فقط والتحري؟! لماذا يثق الناس في الوسائط التكنولوجية ولا يثقون في المؤسسات الحكومية؟

ومنه السؤال الأهم: مَن يحكمنا الآن؟