السيرة الجريحة لبيروت المنكوبة

المدينة في وطننا العربي على مقاس واحد: كتل من الإسمنت والبنايات الشاهقة المتمترسة كتشوّه عمراني، يفضح ويعري ضعف الخيال، وانعدام الحس الجمالي والثقافي على المستوى المعماري، أما على مستوى نمط العيش فيها فهو بائس وتعيس وطارد؛ فهي مدينة لا تثير في ساكنتها البهجة، ولا تثري عناصر الجمال في الواقع؛ والتالي فهي مدن، لا تغرينا بالتجول فيها ولا الاستمتاع بها لأنها ببساطة تمثل نموذج الفضاءات التي تصيب ساكنتها بالملل والضجر، كما قد تصير ــــ في بعض الحالات ــــ جحيماً لا يطاق. إنها ــــ باختصار شديد ــــ مدينة بلا روح.

زهرة المدائن العربية

قليلة هي المدن العربية التي ارتقت إلى مستوى المدينة بالمفهوم المتعارف عليه حضاريا، وكانت “بيروت” تمثل درة المدن العربية من المحيط إلى الخليج، فقد كان لحضور “بيروت” في المتخيل العربي، وقع لا يستهان به، وما يزيد من رغبة كل من يزور لبنان في التعرف إلى هذه المدينة العريقة منذ الوهلة الأولى، هو ما كان يتداوله المثقفون حول جماليات هذا الفضاء، الذي يعتبرونه أيقونة الشرق في زمن الستينات والسبعينات من القرن الماضي؛ بفنادقه السياحية الصغيرة ومطاعمه الراقية، وكذلك بمنسوب الحرية العالي الذي يستشعره كل من تطأ قدماه هذه المدينة التي طالما وُصِفَت بأنها واحة الحرية بامتياز في الوطن العربي، يرتادها من كل صوب وحدب، الهارب من دكتاتور مجرم، أو من فتاوى فقهاء الظلام، أو للتسرية عن النفس، والاسترواح والاستمتاع.

هكذا ظلت بيروت إلى حين مدينة الحرية الشخصية في المجتمع العربي: ثقافة وذوقاً ومظاهر للتمدن والتحرر، في أزمنة مضت، ولقد كان العيش فيها أشبه ما يكون بوليمة متنقلة، حيث بيروت المدينة التي تزخر بكل أنواع التغذية الروحية التي ينهلها المسافر من المكتبات والمقاهي التي تستقطب الأدباء والفلاسفة والمفكرين.

واليوم، تستحق منا بيروت في هذا الزمن العصيب أكثر من وقفة تأمل، وهي تذكرنا منذ الوهلة الأولى بماضيها الجميل، بجمال الطبيعة، وغنى تضاريسها، وتدفق مياهها، وتنوع جغرافيتها، بكل هذه المكونات ارتقت المدينة إلى مستوى مدينة البهجة والاستجمام في الليل والنهار، وتلك هي ميزتها في أزمنة ولّت وغبرت؛ لأنها كانت تعيش ليلها بحيوية كما نهارها.. كلها عناصر متكاملة لخدمة تناغم الإنسان البيروتي مع الذات والجسم والقلب والعقل والمحيط، حيث تبدي الشخصيات الوافدة إليها شديد إعجابها، وبالغ دهشتها من المظاهر الماديّة والمعنوية التي توحي بعظمة تلك المدينة؛ كما لو أن لفضاء بيروت سحرا لا يقاوم: شوارع عامرة بالضجيج والصخب، نساء وفتيات يزلزلن أساسات القلب، ويخلخلن حركة الجسد…

أما على المستوى الثقافي، فقد كانت لبنان نقطة الانطلاق نحو مشروع حضاري، يتغيَّى التقدم، وتكون بيروت فيه، بما تجسده من مبادئ فكرية نموذجاً يحتذى. هكذا تكشف العديد من الدراسات والأبحاث في شتى مجالات الفنون والإبداع، أن بيروت (درة العواصم العربية) هي المدينة الشهيرة التي ألهمت الكثير من الكتاب والمبدعين على الصعيد العربي، حيث اتخذوها مستقراً لمزاولة أدبهم وفنهم، حيث سنجد أن “بيروت” تبوأت مركز الصدارة في قائمة العناوين الروائية التي انشغلت بقضايا الفضاء الروائي. فقد كانت أكثر المدن العربية ترددا في هذه النصوص الروائية، خصوصا من لدن اللبنانيين واللبنانيات: ومثال ذلك روايات غادة السمان الثلاث وهي بعنوان “بيروت 75” (1975) و “لا بحر في بيروت” (2008) و”كوابيس بيروت” (1976)، إضافة إلى “رواية بيروت” (2010) للروائي إسكندر نجار، و”طواحين بيروت” (1972) للكاتب اللبناني توفيق يوسف عواد، و”بريد بيروت”(1992) لـحنان الشيخ، كما نجد أن الروائي المصري صنع الله إبراهيم، كتب رواية بعنوان “بيروت بيروت” (1998)، وآخر ما كتب عن بيروت صدر عن مؤسسة شمس بالقاهرة للروائي والإعلامي الفلسطيني المقيم في أميركا وليد رباح، أما الرواية فهي بعنوان “هذه بيروت التي كنتم تُوعدون” (2020).. إلخ.

أما شعريا فبيروت كان دائما الفضاء الحاضن للمدارس الرومانسية، كما تعلمنا ذلك في مدارسنا ومقرراتنا في الشعر العربي، فخريجو هذه المدارس جاؤوا من لبنان ومن بيروت تحديدا.. وبهذا التنوع الثقافي أضحت بيروت ـــــ باعتبارها فضاء إبداعيا أثيرا ـــــ غير قابلة للاختصار في رواية أو قصة أو مسرحية أو شريط سينمائي أو لوحة أو صورة فوتوغرافية أو رقصة تعبيرية أو روبورتاج مكتوب أو مصور.. إلخ، رغم أن كل هذه الأجناس حاولت الدُنُوَّ من روحها الكوسموبوليتية المنفتحة على تعددها، وتنوعها.

ولا يسعنا في هذا المضمار إلا التعبير عن جماليات هذه المدينة المدهشة والعجيبة والفاتنة التي تأخذ المسافر إليها من يده كامرأة جميلة إلى غرفها السرية، وتعطيه مفاتيح أسرارها، وهي التي أثنى عليها الكثير من الفلاسفة والشعراء والروائيون، كما أثنى الروائي الشهير إرنست همنجواي على باريس، في رائعته “وليمة متنقلة” (A Moveable Feast) (1963)، بقوله «إذا واتاك الحظ بما فيه الكفاية لتعيش في باريس وأنت شاب، فإن ذكراها ستبقى معك أينما ذهبت طوال حياتك، لأن باريس وليمة متنقلة” (ترجمة وتقديم علي القاسمي، دار رؤية للنشر والتوزيع، القاهرة، 2013، ص.29).

فضاء التعصب والهويات القاتلة

ولأننا في عالمنا العربي عموما، محملون بقدر كبير من الغباء لا نرتاح إلا إذا كسرنا أجمل الأشياء فينا (واسيني الأعرج)، فإن بيروت أضحت مدينة أخرى، في أزمنة أخرى. فلئن كانت بيروت، بمثابة فضاء الحرية، حيث يسمح هذا الفضاء لمن يرتاده أن يتخلص من قيود المجتمع الشرقي المكبلة، ويتيح له أن يتصرف دون إكراهات أخلاقية أو اجتماعية أو سياسية؛ فإنه في الثلاثين سنة الأخيرة، لم يغب الجانب الاحتفالي في المدينة فحسب، بل تجاوز ذلك من خلال الكشف عن الوجه الآخر لهذه المدينة، ألا وهو الوجه المتعصب المقيت.

هكذا أصيب المواطن اللبناني خاصة، والعربي عامة، بخيبة أمل كبيرة في مدينة الحريات. وها هي اليوم تغدو مدينة غير متسامحة، تعيش تحت وطأة إكراهات عقائدية ظالمة، مع انتشار كل العلامات التي تشير إلى الانتماء الديني المتعصب لدى طائفة دينية محددة، أصرّت أن تحكم البلد بقوة السلاح، بعد أن نصبت المشانق للمفكرين والمبدعين، فكانت القائمة طويلة من المفكرين والمبدعين والفنانين الذين استشهدوا في فضائها الكثير؛ لا لشيء إلا لأنهم رفضوا سلطة حراس الدين ووصايتهم، ومن ينوبون عن الله في حكم البلاد والعباد، وأصابت رصاصات الغدر كلا من مهدي عامل وحسين مروة وسهيل طويلة وخليل نعوس وميشال واكد ونور طوقان ولبيب عبدالصمد، وصولا إلى الشهيد جورج حاوي..

فها هي الرومانسية التي أزهرت في لبنان باتت عارا في بيروت بعد أن خيم السواد، مع العلم أن الرومانسية هي حرية تمنحها الحياة لأناس يدركون قيمتها، ولا يعتبرونها جريمة وذنبا يعاقب عليه في واضحة النهار، وبهذا الوشاح الأسود الذي اتشحت به المدينة المشهود لها بتعدد الألوان القزحية، أضحت مقدسة بالنصوص الدينية المتطرفة، ومكدسة باللصوص والفاسدين، حتى بات العيش فيها في السنوات الأخيرة بمثابة العيش في معتقل خانق، لا يقلُّ عن أقبية السجون: تضييقا، وإيلاما وتنكيلا.

على ضوء المعطيات الجديدة وغيرها أصبحت تتوارى شيئا فشيئا كل مظاهر الفرح والبهجة والاحتفالية في بيروت، فيما حلت الرؤية الدينية المتعصبة، وهي الرؤية الطافحة بالحلال والحرام في الأكل والشرب ونمط العيش من جهة، والدفاع المستميت عن الهوية الدينية المنغلقة بقوة السلاح الذي يعلو فوق كل اعتبار أو قانون وضعي وضعته الدولة.

وهذا هو المعطى الجديد الذي ستكون له تداعياته القوية والخطيرة على نسيج المجتمع اللبناني المتنوع والمتعدد في تماسكه وتعاضده وتكامله، وذلك بظهور النزعة الطائفية التي ترهن مصيرها لمحور إقليمي لا يتورع عن تصدير مشروعه الديني بكل ما أوتي من قوة أو تحايل.. وهنا سيأخذ الصراع القائم بين في لبنان بين طوائفه ومكوناته، منظورا هوياتيا مغلقا ينأى عن الصراع الحضاري المتفتح كما كان في الماضي.

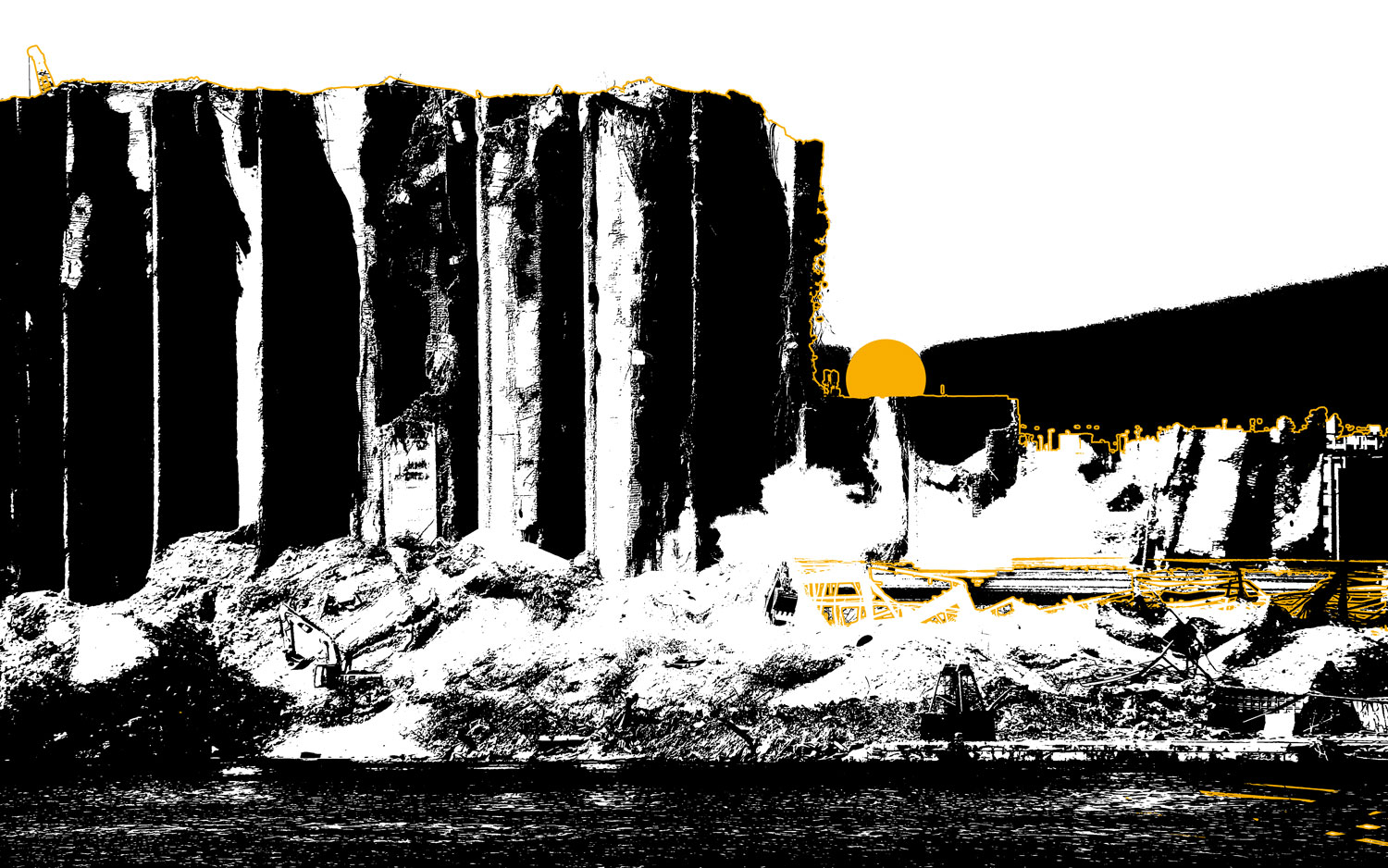

المدينة المنكوبة المحترقة

قبل انفجار بيروت 2020 ، أو انفجار مرفأ بيروت الذي أُطلِق عليه مصطلح “بيروتشيما” تشبيهًا بما جرى لمدينة هيروشيما الشهير، (وهو حسب ما أوردته التقارير والأخبار انفجار ضخم حدث على مرحلتين في العنبر رقم 12 في مرفأ بيروت عصر يوم الثلاثاء 4 أغسطس 2020)، قلت قبل هذا التفجير المأساوي بأشهر قليلة، خرج المتظاهرون اللبنانيون في بيروت وغيرها من المدن اللبنانية يرددون هتافات مناهضة لسلطات الحكم والطبقة السياسية كلها، متهمينها بـ”الفساد والتسبب في إفلاس لبنان وإفقاره وتعرضه للانهيار، فالبلاد غدت واقعة في زمن السيبة والتسيب، لكن لا حياة لمن تنادي، حتى وقعت الواقعة، وحدث تفجير المرفأ البيروتي عن آخره، ومع التفجير أضحت بيروت تسبح في ظلام دامس، حيث هجر الفرح أهلها، وخيّم عليهم حزن عميق، يعلو محياهم وتجلوه ملامحهم، ويسهم، في ذلك، محيطهم البارد القاسي والجاف والمليء بالأوساخ والتلوث والإهمال.

وها هي بيروت اليوم في مفترق طرق، لا تعرف بعد إن كانت هناك نهاية لرحلة العذاب التي تعيشها منذ ثلاثين سنة، وهل سوف تعود الحياة إلى بيروت، كطائر الفينيق، تقول للعالم: لن أموت سأحمل الحياة من جديد، سأنطلق بها إلى زمن غير هذا الزمن الكئيب؟

من خلال استحضارنا للمعطيات السابقة نؤكد أنه كلما ابتعدنا عن أجواء العاصمة اللبنانية في الستينات والسبعينات من القرن الماضي، حيث كانت تمثل فضاء وردياً ورومانسيا وتنويريا، اقتربنا ــــ بالمقابل ـــ أكثر فأكثر من الصورة المأساوية لأحوال هذه المدينة، بكل ما لها وما عليها، لتغدو مدينة التعصب والإقصاء والفساد، وكأن التفجير الأخير يسائل الضمير الحي في لبنان خاصة والوطن العربي عامة: كيف تحولت سويسرا العرب إلى جحيم لا يطاق تارة، وإلى فضاء الظلام والاتساخ والغربة واليأس تارة أخرى؛ يعاني أهلها الأمرّين في صمت رهيب، ويموتون وهم يدقون جدران الخزانات دون جدوى؟

أصل إلى هذا المعنى عندما أتابع تاريخ بيروت المعاصر، حيث أن موت كثير من البشر لا يعني في النهاية سوى “Game over” نهاية اللعبة، وبداية لعبة جديدة… فقط أريد أن أقول جملة واحدة: كم أنا ممتلئ بالخسارة حدّ الانكسار من حال بيروت، لكن بيروت ــــ على حد تعبير درويش في رائعته “مديح الظل العالي” ــــ ستظل: “بيروت قصتنا، بيروت غصتنا”.