محمّد ديب: ذاكرات الجسد

كيف لي أن أُقَدِّم شاعرا أحبّه (1) وتواصلتُ معه سنوات طويلة وتعلّمتُ منه الكثير، أنا وعدد من شعراء جيلي، دون أن أضيع في وضع سيرة تقديسية؟ إن الاحتفاء بمحمّد ديب هو بالتأكيد مسألة جليلة. إذ أنّه شاعر التأسيس، كونه السند والمرتكز لمن جاؤوا بعده، وأُدرك جيّدا كم هو مهمٌّ أن نستند إلى أساس حتى لا نسقط في الفراغ. لكن حضوره برز إلى السطح ربما بعد قراءته من جديد بمناسبة هذه الطبعة، حيث اكتشفت ثانية شاعرا ” يشبه نفسه”، وأودّ أن أتقاسم هذه اللحظات المشرقة والمؤثرة لإعادة اكتشاف هذا المنجز مع من يحب هذه القسمة، والتبادل دون كلفة، كما كان سي محمّد ديب يحب أن يتلقى.تضمّ هذه الطبعة الأولى للأعمال الشعرية الكاملة لمحمّد ديب كل الكتب الشعرية المنشورة خلال حياة المؤلف (2). وكذلك مجموعتين غير منشورتين والأشعار الموزّعة في عمله النثري (3). وتهدف إلى أن تجعل عمل محمّد ديب الشعري في متناول شريحة واسعة من القراء مكتوبا ومرئيا لتذوق جماله المرّ، وسماع موسيقاه وتأمل خطورته الضاحكة.

إن الاستعانة بالسيرة الذاتية حتّى وإن كانت غير مهمّة من أجل فهم شعر محمّد ديب (4)، تبقى ضرورية، إذ إنّنا لا نستطيع مقاربته دون أن نأخذ بعين الاعتبار المرجعية الجزائرية للمؤلف (5) والتقلبات المرتبطة بظهور نزعة الانتماء الجزائري منذ سنوات العشرينات من القرن الماضي. في هذا المشهد المضطرب، والمتقلّب باستمرار يتموضع منشأ الكتابة “في البدء يوجد المنظر الطبيعي، ويعني الإطار الّذي يأتي فيه الكائن إلى الحياة، ثمّ إلى الوعي. وفي النّهاية أيضا يكون. وكذلك بين الاثنين. قبل أن يفتح الوعي عينيه على المنظر الطبيعي، تكون علاقته به قد تحقَّقَت مِنْ قبل. وقد أنجزَت العديد من الكشوفات وتغذَّتْ منها. (تلمسان: أو منازل الكتابة) (6).

يُلِحُّ هو بنفسه على ضرورة مقاربة “الإبداعات الجزائريّة باتّخاذ” الصحراء” و”العلامة” كمرجعيتين لتبديد كل سوء تفاهم “تُعْلِنُ الصحراء عن نفسها صفحةً بيضاء، يحرقها حنين للعلامة، والعلامة بدورها تستسلم لها مُدْرِكَةً أنّ هذه الصفحة الّتي تغار من بياضها، ستبتلعها، وتلتهمها في الوقت نفسه الّذي ترتسم فيها أو طويلا بعد ذلك. ولا علامة بعد ذلك ولا كتابة. الأمل الوحيد والكبير سيكون أن تبقى بعض الآثار بعيدة الاحتمال” (شجرة الأقوال) (7)، “الكتابة القراءة الفهم” (8).

يدفعنا هذا للقول إنّه فيما وراء الجزائر، يطالب المؤلف بكل ميراث الشعر الجاهلي للمعلقات (9)، والبكاء على الأطلال لاستحضار الغائبين دون جواب.

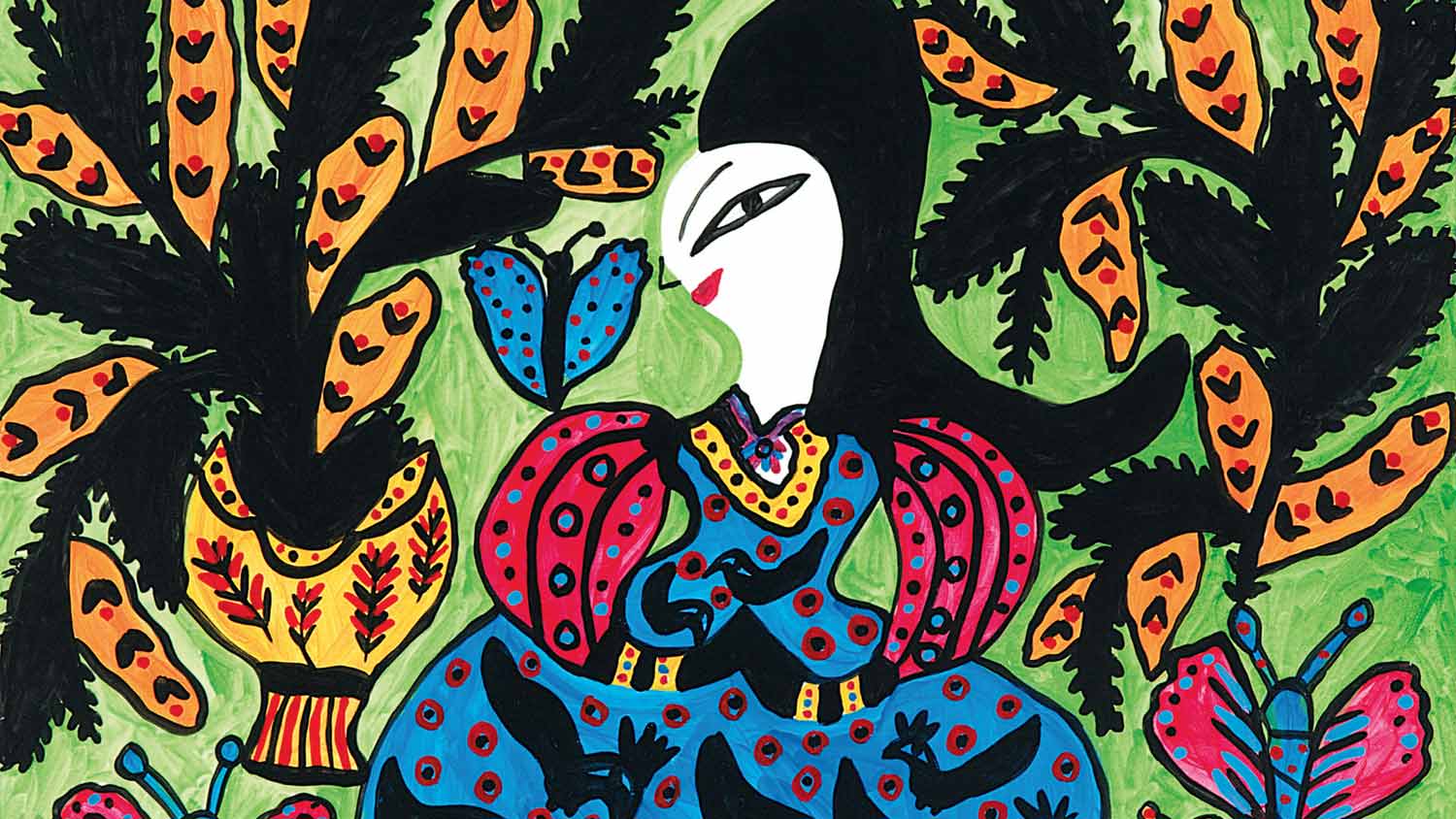

الاستعمار، الحركة الوطنية، حرب التحرير، المنفى، الاستقلال، سقوط أوهام المشروع الاشتراكي، صعود الأصولية، الحرب الأهلية، كل هذه الأحداث التي عاشتها الجزائر وتحمَّلتها، أثّرت بطريقة مؤلمة في محمّد ديب (10). لكن لا يجب أن نُقَلِّل من دور الصداقات الأدبيّة، خاصة صداقة أراغون وغييفيك، اللّذان يكبرانه في السنّ، وكذلك الأهمية الّتي أولاها للأدب الأميركي وطليعته الشعرية، وأن لا ننسى بالإضافة لكلّ ذلك علاقات الحبّ. الّتي نجد بصماتها واضحةً في عمله النثري. يبدو أن الشعر منفصل عن كل حادث، وهو أكثر أثيرية، ويصدر عن تطلّب جمالي لافت للنظر، لا يتنازل لموضات اللحظة، لهذا يُقَدَّمُ غالبًا، بوصفه غامضًا وهرمسيًّا. مع أنّه متجذِّرٌ بكامله في شمس وبحر الأرض الجزائرية، أو بالأحرى في الطّفولة المُندهشة بالحياة المحيطة بها، ثمّ بثلج ونار المنفى والنُّضج. هذا الشعر المُلْتهب لكن السّرّي، الإيروسي والطّاهر، المتمرِّد على كلّ تصنيف، يستكشف جسد المحبوب مثل أرض مجهولة غير أنّها جسد، ويُسائل الذّاكرة في حالات الرّغبة والتمزّق، يُؤجِّج أسرار الطّفولة الحاملة لأحلام الغد، وبكلمة واحدة هو السّرّ الخفيّ اليوميّ لوجودنا في العالم تستدعيه الكلمة للمواجهة. مثل الشجرة الشّاهد، هذه الزّيتونة الّتي ليست ” لا شرقيةً ولا غربيّةً” (11). تمدّ أغصانها المتشابكة المحمّلة بالأوراق أين يمكن أن تُقْرَأَ اعترافات الرّيح، وتدعونا لتفسير شذرات حلم في طريقه إلى الامّحاء من ذاكرتنا، لأنّ القصيدة، وهي تمنح نفسها للتّأويل، فإنّها في الوقت نفسه تتشكّل وتتفكّك من جديد عن طريق قراءتنا.

القراءة الحرة

لهذا لا يتطلّب شعر محمّد ديب أيّ مقاربة ذهنية (عقلانية). بل هي فقط تذوّقيّة، ذات مباشرة آنيّة. الحال أنّه تجب قراءة النّصوص في كلّ الاتّجاهات والمعاني، وأن ننشدها بصوت مرتفع، وأن نستسلم بدهشة لإيقاعاتها الصوتية المتعدّدة، ونقع تحت سحر موسيقاها، “يجب بشكل من الأشكال، أن يكون لدينا في كلّ مرّة، البرهان الملموس” (12) كي نتوغّل في هذه الحاجة الملِحَّة لنقول للآخر، وللآخرين ماذا تعني سعادة الوجود، وفرح أن نحيا بامتلاء في قلب الرغبة. الكائن المبتهج في اللحظة، حيث النار يمكن أن تكون من جليد، دون أن نقلق من مُلْكٍ مستقبليٍّ رخو. هذا المعنى الواضح لا يتحقّق دون “لامقولٍ” ثقيل مع كلّ العنف الّذي يخفيه وهو يدفعنا أن ننحني من فوق حافة الهاوية التي قد تطلع منها الحقيقة (13)، لأنّ “الأدب هو في الأساس تدريب للتعرّف على الذّات وعلى النحن” ( لايزا، صورة ذاتية 62) (14).

لقد حمل محمّد ديب هذه الرسالة حتّى النهاية دون كلل، والمتمثّلة في “أن يجعل من حياته أدباً” (شجرة الأقوال، خريف).

قبل ذلك، هناك توضيح يستوقفنا: محمّد ديب شاعر في الأساس، لكنّه معروف ومُقَدَّرٌ خصوصا من الجمهور الواسع ومن النّقد كروائيّ. وقد اعتُبِرت رواياته الأولى ثلاثية الجزائر أعمالا كلاسيكية مؤسّسة للأدب الجزائري. وسّعت الروايات التي كُتِبَت بعد ذلك حضور الكاتب وأكَّدت قيمته الدولية. إنّ عالم محمّد ديب، الرّصين والمليء بالدعابة، العجائبي والواقعي، المبتذل والسّامي، الملتزم، العاطفي، والمتمرّد لكن الذي يحفر دائما في الفروق الدقيقة والتناقضات، قد كان موضوع دراسات جامعيّة كثيرة.

الشاعر والروائي

ولا شكّ أن الاهتمام المبرّر بأعماله الروائية قد أضرّ بانتشار ودراسة شعره الرفيع والمتطلّب، سواء على الصعيد الشكلي أو على صعيد دقة الموضوعات. إلاّ إذا كان غطاء الرّوائي قد أفاد في المسار المؤلم والطويل للقصيدة، وهو الأمر الجيّد بالنسبة للكاتب الّذي يتقدّم مخْتفيًا، بعيدا عن الضجيج. العمل الشّعريّ حُرٌّ بالكامل، وهو يشتغل بخفاء، يبقى أن الإكراه الوحيد هو أن يجد المسافات الضرورية كي لا يكون غريراً، وأن لا يستسلم وينسحب من المواجهة، لأن الشعر ليس فقط قضيّة ربّة الإلهام: ” هو في مكان آخر، إنّه موجودٌ فيما أراه دون أن أفكّر في شيء، هناك حيث يُسَمّى فعل النظر رؤيَةً، بمعنى أن نتفرَّس فيما هو أمام الذّات بنقله إلى أعماقها: هذا المنظر الطبيعي نفسه، هذه الأشجار نفسها، أو هذه الشجرة نفسها؛ هذه السماء نفسها، هذا البيت هناك، وفي هذا البيت، الأشياء التي تُؤَثِّثُه موجودة في مكانها بدقة. وأنتم هناك. وكل شيء موجود” (طفل الجاز، استهلال).

كان ديب يحب استعادة حديث غيّيفيك، الّذي كانت تربطه به صداقة كبيرة، وتواطؤ، وقرابةٌ أسلوبية “الشعر هو شيء آخر” (15) وبالفعل الشعر لا يوجد أبدا حيث ننتظره، هو “بطيبة خاطر مومس تصطاد الزبائن” (طفل الجاز، استهلال). لا يمنح نفسه بدون مُقَبِّلات، للمؤلّف وللقارئ. هو موجود في كلّ الأشياء، مع ذلك. يتداخل ويتحاور الشعر مع النثر في عمل الكتابة الّذي يُعتبر التقاطًا للعالم بالرؤية الداخلية (العمياء عن المظاهر مثل رؤية هومي)، رؤية تعيد الأشياء إلى أصالتها وحقيقتها العميقة، لأنّ “هذا الالتقاط يتحقّق في حركة ابتعاد، – ابتعاد النسّاخ عن العالم وابتعاد الذّات عن الكتابة” (تلمسان: أو منازل الكتابة، “مسالك الكتابة”) (16).

لا تختلف هذه الرؤية الداخلية عن الرؤية العادية سوى بالسّذاجة النافذة لوجهة النظر، لقد احْتَفَظَت بالألق والصفاء المتوحش للطفولة التي لا تثق ثقة كاملة في الكلمات؛ هي تعرف أنّها ليست هي من ترى لكن الأشياء هي التي تُدْركنا حين تُتِيحُ نفسَها للنظر. هذا الانقلاب في وجهة النظر بسيطٌ، لكنّه لا يتحقّق إلا بعد مسار طويل. إذ لا تصبح الأشياء بديهية إلا في نهاية حياة. يكتشف المؤلّف ذلك في “رواية في أبيات”، “ل، أ، تريب”، حيث تمّحي المسافات بين النثر والشعر: الأشياءُ فتحتْ/مِنْ نَفسِها العيون/”هذه الأشياء الأمريكيّة”.

لا شكّ أنّ شعر محمّد ديب يدين بصفائه للنّشاط الروائي للكاتب، الّذي يعرف بشكل كامل ما يتطلّبه كلّ سِجِلٍّ إبداعي. إذ تخرج القصيدة من هناك مغسولة، ولا تحتاج الكلمات لأيّ برهان. إنّها ببساطة هناك، في مكانها، متخلِّصة من التصوير الواقعي الزّائف، مختارة بعناية، مبسوطة في عَروضٍ بسيط لأنّه عارِفٌ وصارم. إنّها لا تروي حكايات ولكنّها تغنّي. (17) لتساعد على التذكّر من جديد(ربّما) أو هي كمحاولة خطرة لإيجاد المعادلة أو تفادي البحث عنها بلا طائل كي تتحرّر في النهاية عبارةٌ:

لغةٌ سيّدةٌ سرٌّ مُتنافِرٌ غارِقٌ في الخَدْشِ الكوْنِيِّ

الّذي تضيع فيه حياتي وتحيا فيه بلا مُبَرِّرٍ وإنَّ قلعةً من الظلمات

تنغلق على نفسها صمّاء وخرساء ولا وسيط يستطيع أن يجعلها

تسمع العبارة التي تحفر فضاءً فارغًا” ( صياغات).

ها نحن قد أُنْذِرْنا مرّتين بالأحرى لا مرّةً واحدة، إذا قرأنا بتمعُّنٍ هذه الحاشية السيبيلية السّاخرة:

“تنبَّهْ أنّ من يقرأ، هو نفسُه الكتاب، هو نفسُه المقروء، وهو نفسُهُ من يتكلَّم وهو نفسُه ما يَنْقالُ دون أن يكون القولَ”. (إيروس شامل الحضور).

“ما هي العبارة التي تثير الغرابة، وهي اندهاش”؟ (يا يحياء، كتابة على ظهر الغلاف)، “عبارة عارية في هجرانها الكامل” (سيمرغ، “غابات المعنى”2،5”) “، “والتي تهزمنا بالغياب” (شجرة الأقوال، “خريف”)، “العبارة التي تهيمن على خرسك” (فجر إسماعيل)، كيف نميّزها بالتأكيد في ركام الكلمات؟ هذا ما تبحث عنه القصيدة (18) وهي تُشَذِّبُ بلا توقّفٍ، ” مِن منفى إلى هجرة (علامة تعجب هنا)…بقايا عبارة وفيَّةٍ لِوِحْدتها” (يا يحياء، “صوت بلا نهاية”)، مُسْتَخْدِمَةً اقتصادًا للبقاء.

إن إيجاز النصوص لا يعني جفافًا، وعُقْمًا لكن بالعكس هو تقشُّفٌ ضروري لاكتشاف دقيق للروح والجسد، ورفض للهذر وللنزعة العاطفية للإعلان عن غنائيّة حقيقيّة تمتح قوّتها بحق من الصمت. هي علامة طهارة ورقّة للقارئ، وضرورة اللمس في العلاقة.

يدعونا شعر محمّد ديب، وهو يتساءل عن المعنى الخالص للقول وارتسامه في موضع، أن ندعّم بالنظر “هذا الضياء الّذي يمتنع باستمرار أن يكون من حولي، راسما دائرة من الخوف، والظلّ، والصمت” ( صياغات، كلمة الغلاف). لأنّه كما يقول لنا “حياةُ إنسان هي في خطر.”

نار جميلة

هذا الإنسان، هو بالتّأكيد المؤلّف ولكن هو أيضا نحن أنفسنا ولهذا السبب تؤثّر فينا كلمته. تتعلّق بنا وتحرّكنا، وتفتح لنا نوافذ على العالم، ثمّ تهمس لنا بهدوء “لم يبق سوى العبور” (نار، نار جميلة). لأنّه على الرّغم من غرابة الصيغة المرتبطة بعدم معرفة للشفرة، “العبور من ثقافة إلى أخرى ليس صعوبةً فوق إنسانية، يكفي أن نريد خوضها، لنكتشف أنّها مغامرةٌ أخّاذةٌ. هكذا سيكون انقضى الزمن الّذي يلعب فيه التفضيل فقط لصالح الأعمال الوثائقية التي يكون نسيجها العميق إثنوغرافيًّا، وحتّى فلكلوريًّا” (شجرة الأقوال، 2، الكتابة القراءة الفهم).

لكي نصمد على الرغم من كل شيء، ودون اللّجوء المزيّف لأي مرآة (19)، مع العلم أن الأبدي يلتحق بسريع الزوال كما تُعَلِّمنا الصحراء في جفافها، تَحُثُّنا عبارة ديب على تقدير الصمت باستثمار ذاكرتنا أو أي ذاكرة أخرى لعالم الغياب.

مواصلة الحفر لكي نجد الكلمات المناسبة ولكي نقول، ” دون أن نبوح بأسرارنا، التي لن تكون أسرارًا تمامًا” (طفل الجاز)، لأن الأسرار تخص كلّ واحد، فيما يبحث بيأس على الاحتفاظ به، في حين أن القول ينحلُّ في أنا أخرى مبهورة بإشراقات المدن المتاهات، وهي دائما الحكاية نفسها للبحث عن الذات/البحث العاشق عن المعشوق/العشيقة.

هذا الآخر ليس موضوع اكتشاف صوفي في ختام رحلة داخل تقلّبات روحه، والمؤلف يعرف جيّدا أبيات سيدي أبي مدين. (20) الولي الصالح لمدينة ولادته والشعراء الباطنيين الآخرين المنتمين للتقليد الإسلامي(الحلاج بالخصوص) (21).

إنّه

البهيمةُ/ المُغَذاة بالمداعبات/ البهيمة ( يا يحياء).

“تلك التي تمنح/ جسدها ملجأً/ لا نهائيًّا ومذهبًا” ( نار، نار جميلة).

“هي. هي هاربةٌ/ في دمعةٍ/ يحياء. ( القلب الجزيري).

“البهيمة التي يقضمها من كلّ الجهات هُيَامُها بالسماء”. (فجر إسماعيل).

لا يهمّ اتّساع المجزرة والألم المبثوث بما أنّه لا يمكن تفادي الدّمار. إنّها مقاربة رهيبة للرغبة العاشقة التي نرتاب فيها جميعا دون أن نريد/أو نرغب في قولها. إنّها تُمْسكنا بغتة في انعطافة قصيدة.

لحسن الحظ يوجد هناك سخرية الطفل لفكّ الخناق:

“قولوا: لن تضعوا/ كلمات في مزهريّات” ( طفل الجاز).

تأتي الدُّعابة السوداء أحيانا في أوانها. لتنقذ من الاختناق وتُلزم الشاعر أن لا يغرق في الشعرنة، بدفعه إلى ترك مسافة مع القصيدة. فيحدث توازن هشٌّ يبقى صامدًا دائما، ما دام هناك نَفَسٌ يبعث الحياة في نظرة.

منذ الكتابات الأولى (22)، في سنتي 1946 – 1947 ينشد ويطالب صوت أصيل، ذو نبرات رامبوية وملارمية ( هذه الإشارة تتعلّق بالتكريم والسخرية)، بسلطة إيروس لن يتوقف عن تدمير ” الشاب الصغير” طيلة مساره كرجل ويتعهّد الرفض كما كان يفهمه الشيوخ المتصوفة الكبار. (23).

“الفتى الشّاب/يستنزف عطشَه الخالد في الرّغبة” (الظل الحارس، صيف).

“يا قصري السحيق آه/يا حبّي وحصني بلا جدران/ يهبّ النّهار والمرارة/ على أرض العذابات” ( الظل الحارس، فيقا).

لم تكن مصادفة بالتأكيد أن يضع أراغون مقدمة الديوان الأول لمحمّد ديب “الظل الحارس”، الّذي يُحَيِّي فيها شاعرا قرينًا له “أتخيّل محمّد ديب كما أراه”؛ إنّه يتعرّف على شاعر الحبّ المجنون والتمرّد والالتزام “هل نختار هذا العبور لثبات القلب، أو هذا الألم الّذي يجعل العينين مجنونتين؟” إنّه يندهش من القرابة الغريبة للغة المستعملة “ما هو فريد في هذه المسألة هو أنّني لا أجدني هنا أمام شعر مترجم، فالكلمات هي كلماتنا”. ويشدّد على الضرورة الحتميّة للغناء عندما يستدعي التاريخُ الشاعر “لا أحد يستطيع سنة 1960 أن يمنع الشاعر الجزائريّ، عندما يقول الأوراس، من أن تشرق في عينيه الصور التي يتضمّنها ذلك”. إن آخر مقطع شعري من قصيدة “الظل الحارس3 تُرْبِكُهُ بقوّة ما تستدعيه” أسيرُ، أسي/ الكلماتُ التي/أحمل على اللسان/هي خبرٌ غريبٌ.

الرّغبة في “الظل الحارس” ملجومة، ذلك لأنّ تلك الأزمنة لا تناسبها تمامًا. يغني الشاعر المنفى والمأساة الجزائرية كي يلتزم بكونه كاتبا عموميًّا، ناطقا باسم شعبه: “غريبةٌ هي بلادي حيث/ تتحرّر الكثير من العواصف/ وتختلج أشجار الزيتون/ في الجوار وأنا أغنّي (“على الأرض تائهةً”).

اللغة والشاعر

تبقى الكتابة، في المستوى الشكلي، كلاسيكيّةً، خاصة الالتزام بالعَروض (24)، كما في هذه الشكوى:

يا لِمرارتك يا مساءات باريس النّاعمة؛/ لِلمنفِيِّ باريسُ المظلمة جحيمٌ،

عندما تستريح السّماء الرماديّة والورديّة على نهر السّين/ راجفَةً يصرخ قلْبُها كلُّهُ وينزفُ./

إنّ همّ الشهادة على الأحداث حاضرٌ بقوّة، كما عند أغلب الكتّاب الجزائريين لتلك الحقبة، لكن نبرة المنفى تبقى داخليّة وتحيل إلى بودلير. منذ البداية كان محمّد ديب يعرف أنّ “إبداع لغة شعرية في المتناول… بكلّ المعاني” هي مسألة ترجمة “إنّ مشكلة الكتابة، بالنّسبة إلي في بداية كلّ شيء، هي أن أترجم في لغة غنيّة ( الفرنسية) حقائق بلد فقير (الجزائر). ما لم أستطع فعله في هذه البدايات، إلاّ بثمن تقييدات معجميّة، واختصارات تركيبية، وما لا أعرف أيضا من ضرورات، لكن كم هي فصيحة أكثر، وفجأة، بقيت تحت ثياب الفقير” (سيمرغ، غابات المعنى 1)، (25).

إنّه ثياب محمول بأناقة نادرة، ما دام في اختيار الكلمات، ورهافة تنسيقها ما يدهش. لقد خاط محمّد ديب بدلة على مقاسه. لذلك، ورغم التمزّق الّذي يحياه لعدم قدرته على الكتابة بلغته المحلّية، فإنّه لن يترك نفسه تقع في فخّ النقاش اللساني الزائف، وسيستمرّ في الكتابة بدون تأنيب ضمير، “في فم الذئب” (26)، سعيدا بهذا المنفى الضروريّ لمواجهة الكائن لذاته ومساءلة الكلمات لقول ذلك.

“أصبحتْ الفرنسيّة لغتي بالتبنّي. لكن حين أتكلّم أو أكتب، أحسّ أنّ فرنسيتي مُحَرَّكَة ومُوَجَّهَة بطريقة لا يمكن لِلُّغة الأمومية أن تُحدِّدها. هل يكمن هنا عجزٌ؟ بالنسبة إلى كاتب، يبدو لي أنّها ورقة رابحة إضافيةٌ، إذا أحسن أن يجعل اللسانين يعزفان في تجاذب. ينتابني أحيانا الخوف بالأحرى، أنّه بعد حادثٍ ما مجهولٍ، ستخدعني اللغة الفرنسية وتصمتُ فِيَّ. سيُصبح صمتها حينئذ صمتي، لأنّها شيَّدتْ إقامتها فيَّ قبل أن أعرف ذلك، وقبل أن أعرف أيّ شيء عنها. منذئذ لم تتوقف عن الكلام معي، صوتًا قادما ليقول لي. (شجرة الأقوال، (27)) ” أتكلّم لغةً أخرى: من أنا؟”.

تُتيحُ الكتابةُ بلغة أخرى غير لغته بالنسبة إلى محمّد ديب، إبقاء غرابة الكتابة في حالة يقظةٍ – الغرابة التي مِنْ دونها لا يوجد منظور ولا رؤية، إن الوعي بلا مألوفية القول في النص يُحدثُ خيمياء اللغة. لكن كم من المرارات أيضا (و من النشوة، بالمناسبة) في الطريق. لكن المعاينة النهائية، رغم الصفاء المعلن، تبقى مع ذلك مريرةً”.. ( اللغة الفرنسية)… دافعت عنها من جهتي في حدود ما استطعت ولم أنته من خدمتها مع أنّني توقّفتُ عن كوني فرنسيًّا منذ سنة 1962، فما الذي قدّمَتْهُ لي بالمقابل: كلّ شيء وما يتبقى، حسب الظروف ولمعرفة ما قدّمته أنا لها، هناك قول مأثور يستخدم عندنا بطيبة خاطر، أعطِ وانس أنك أعطيتَ. (سيمرغ، ” طفولة غير أكيدة”).

العاقبة التاريخية

إنّ السؤال: لماذا تكتب بالفرنسية؟ الذي يُطْرَحُ كتهمةٍ يضطرّنا دائما إلى أن نجد مبرِّرًا لعاقبة تاريخية. الجواب الّذي أعطاه محمد ديب في “شجرة الأقوال” يضيء مسعاه الشعري “توجد في الفرنسية شفافية غامضة تناسبني، فيها أتعرّف على نفسي سواء كنت مخطئًا أو مصيبًا. تحت سطحها الصقيل تنام بلا ريب مائة مدينة إيس بغرائبها وخدائعها. كما عندما نعيش إلى جانب الكائن الأكثر قربًا منّا: بالكتابة بالفرنسية نحاذي باستمرار هاوية غير مشكوك فيها” (على الهامش 28).

أتاح موقف محمّد ديب، فيما بعد، لكلّ الكتاب الجزائريين الشباب ” الّذين يكتبون بالفرنسية” أن يستمرّوا في الكتابة بدون عقدة على الرغم من لعنات المزايدة الوطنيّاتية. لم يكن لهذا الموقف أي وضع مصطنع لكنه نابع من وعي واضح بالعمل الواجب القيام به دون تعرّض للشبهات. “منذ البداية عرفت أنني سأكتب شيئا لا ينقطع، لا يهم الاسم الّذي سيُطْلَقُ عليه، شيئًا ما سأتطوّر داخله وما زلت أحارب بواسطته بعد خمسين سنة من الكتابة. المادة نفسها والعالم نفسه، والعمل نفسه- إن شئنا قول ذلك! لكن لا شيء يتطور خطِّيًّا، مباشرةً إلى الأمام. هو بالأحرى، ينمو بالمعاودات، على طريقة نجمة، وبهذا الشكل يضيء في كلّ الاتجاهات، بقوة أكبر في اتجاه معيّن في لحظة معيّنة، وبقوة أكبر في اتجاه آخر في لحظة أخرى” (شجرة الأقوال” على هامش).

اكتشاف الطريق

يجب أن ننتظر ظهور ديوان “صياغات” عشر سنوات بعد ذلك، كي نجد من جديد الصوت المعلن عنه الحامل للأحلام والحرائق، المُعْتَرِف منذ قصيدة “حاشية” بجنونه العاشق:

التي يضعها جسدها الهوائي الكلام

في المكائد السريعة

للرغبات وفي تواطؤ

ساحات الأعشاب المجنونة.

من خلال هذا الديوان أيضا سيفرض محمد ديب صوته/طريقه الشعري المتميّز بغنائية متقشّفة، والمعروض في لغة منحوتة حيث شُحِنَتْ الكلمات من جديد كي تصيب هدفها بعد كل الطلقات. إنّ فن البناء والعناية الخاصة بالأسلوب يتّضحان في وقت واحد مع عالم الشاعر الطامح إلى الهدوء والسكينة الذي يظلم. هذا الصوت الحداثي بإطلاق يمكن أن يتيه ما دام يختفي خلف صفاء الصور والتركيب. إن غموض النص هو أثر لما هو بصري/ سمعي لأنّ القارئ يتردّد في رؤية (سماع) ما يُعْرَضُ عليه في الوضوح، وفي متابعة المؤلف في انتقالاته وانزياحاته الحاذقة. هذا الّذي كان يعرف من قبل أن ” أحسن أعمالنا تتبرعم في ارتباك اللغة، وفي الانزلاق الدائم للمعاني” (سيمرغ “غابات المعنى” 6).

يجب أخذ اسم الكتاب ” صياغات” حرفيا. إن الأمر يتعلّق بديوان للمعادلات (معادلات خيميائية، معادلات إيمان) ومخطّط تصميمي أين تدوّن المعطيات: إن “مادة الرغبة” نقضيها في متابعة وملء صيغ ” المعادلة” المستحيلة الوجود. إن ديوان “صياغات” هو بالخصوص فصل في الجحيم حيث الزوج الجحيمي لا يتوقف عن الاستمتاع وعن تمزيق بعضه، و”الالتفاف بهذا التعذيب الأبيض” (“موجة صاخبة حتى نومها”) للوصول إلى الهدوء بفضل “صبر جميل” للقلب، وكصدى لوداع آرتور رامبو “رأيت جحيم النساء هنالك؛- وسيكون مُباحًا لي أن أمتلك الحقيقة في جسد وروح”، هذه الأبيات من القسم الثالث للكتاب، الأحكام:

رأيتُ الشِّدّة/ المُعْتِمَةَ مُنْبَثِقَةً/تحرق عينيك/بينما صابرًا/يتيه بهدوء/في استواء الأرض/ويملأ الفضاء/الذي صار من رماد/نشيدٌ للبراءة.

تأكيد الرغبة، وبدقة أكبر “المادة الدافئة للرغبة” (مخاطبة) ستمنح عنوانها لديوان بكامله (إيروس شامل الحضور) حيث يتجمّل الحبّ بعناصر الطبيعة (الأرض، البحر، النار، الماء، الشمس، الرمل والثلج.. إلخ)، شاملة الحضور “في أشياء تتسمّى ولا تتسَمّى” (مخاطبة)، في الليل مع أو بلا نوم، بلا كلل يطارد فريسةً، حلما يحلم في حلم الأشكال النائمة، في الانشقاق والهدم حتى الكارثة: تعودين إلى صياح الأصوات في المزاد/ تفتحين دربًا مُغْبَرًّا/ تؤسّسين العصيان (” نشر الرغبة”).

نشيد الحب

إن “إيروس شامل الحضور” نشيد للحب المجنون ( لحلم هذا الجنون الذي تكتشفه العين التي تحلم…. في ملاءات امرأة” (“انثناء امرأة”) حيث الصورة الخاطفة العزيزة على السورياليين تصعق النظرة كي تتفتح في شكل نجمي. يفكّ الشاعر بصبر رموز تضاريس المرأة، منتصرا، أحيانا، ومستعيدا تكلّف المقطوعات الوصفية لشعر النهضة الأوربية وللشعر الشعبي الجزائري (الملحون) (29) ويستكشف الأصقاع الرملية والثلجية للكتابة. يحذّرنا ديب على غلاف الطبعة الأصلية للديوان من كل جنوح رمزي أو باطني:

قد يبدو، فضلا عن ذلك، أن هذه القصائد تخادع الحنين إلى لغة أخرى، لغة غير موجودة بالتأكيد أو لن توجد إلا في الحالة الافتراضية. يجب كذلك رفض هذه الفكرة وقراءة هذه القصائد باعتبارها قصائد حب وبمعنى حرفي قصائد فعل الحب.”

إنّ الدروب التي يسلكها خطيرة، وبلا شهود، “ضاعت خطاه في الرمل”. وهو يحتفظ في ذاكرته” بمشهد طبيعي محفور في الرماد/عندما عصفت به الصاعقة”(خانة)، وبلا شك هو “جسد خالد وشقرته” (“وصاية”). أما بالنسبة إلى المكتوب، ليس هناك ما يقال عنه قبل أن تنكتب العبارة المحتواة في أبجديتها:

على يدها العبارةُ/تنكتب وتأخذ طريقها/ على الرمل الريحُ/ تستعيدها وتقطعها/يعيد كتابتها الدم/ عذابات هاربة/ يهمسها الزمن/ تحت خطوته من المدائح/ والنظام المتحقق لن يكون/ قد قال سوى حظوظه البعيدة (” نص”).

وعلى الرغم من “العجز الذي لا يتعب” (“يومية”) فإن نهاية الحلم تبقى أن نتمسك باليقظة في الذاكرة بالتماعات صور ناجية: مثلما تزهر الطفولة/ بين يدي ليلة أرجوانية/ الفجر الناجي لمُلاءةٍ/ يواجه الموت (حافة النار).

بعد الاحتفاءات الواضحة – الغامضة لإيروس شامل الحضور، سيجدّد الشاعر موضوعة الحب الحارق في ديوان “نار، نار جميلة”، “زغبٌ جميل/كما تتفتّح/ مُزْهِرَةً المِحْرقة/ ( إيمان فحسب) هذه النار هي جسد وماء، جِنْسٌ مُزْهِرٌ، شمس وثلج، جحيم وحلم..

تُعادُ مساءلةُ الحب من جديد بإلحاح، والمراحل المختلفة التي توصل إلى توحّد الأجساد، حيث تُعيد صورةُ الآخر بعث ملامحك نفسها إليك، وتُكْتَشَفُ بدقّةٍ. لا تحمل النظرة المستعادة ثانية الجواب: “نظرةٌ كما نغرقُ/منطوين على أنفسنا/واصلين إلى المقصد/ (الممر المُتّخذ).

الكتاب مُهْدًى إلى لوفْ ( ذئبة)، مؤنّث ديب (30)، هي الهدف الّذي يجب بلوغه، ومفتاح القصيدة والسؤال المطروح. حالة الوجه لوجه هاته هي جرح يبحث عن وحدة. منذ القصيدة الأولى ” قيلَ كلّ شيء”، تمازج الأجساد يصهر الوحدة: “أن تكون قَشَّةً/أمام الشُّعْلة/ أن تُغذّي بها النّارَ/ النّارَ الجميلةَ/هل تنطفئ هذه النار المُطَارَدَةُ خلال الرحلة في نهاية المسار؟ إلا إذا غطّى الثلجُ كما الرماد جمراتها بانتظار انبعاثها. لكن حينئذ “لا شيء قد قيل بعدُ”.

أثْلَجَتْ/على كلّ الدروب/حدَادٌ/هذا البياضُ الشاسع/ الليلُ في النهاية/يبسط أغصانه.

إنّ سبر أغوار الهاوية عسيرٌ وخطيرٌ، وحتّى لو كان الشاعر خبيرا في ذلك، فإنّ عليه أن يتعلّم الانتظار (“أنتظر تحت الجليد”) وأن يصبر في الهمّ الكبير. وشعر محمد ديب يستمد كثافته من هذا الصبر العنيد في ملاحقة اللغة في أبسط خباياها لكي يجد الكلمة الدقيقة، وهذه مسألة بقاء. ديوان ” يا يحياء”، حيث يأتي العنصر المائي ليمتزج بالنار، يتابع سبر” هاوية فاغرة” (حجر محفور) لِيُنْشِدَ انتصار الرغبة في حُبٍّ يُزْهِرُ أخيرا:

أيّتها الضّفافُ المنذُورةُ للتَعَسُّفاتِ النّاعمة/ واليدُ الأولى مَدْعُوَّةٌ/برجاءٍ لسحبِ هذه النار/ ( تقَدُّمات البحر).

يُومض البحر بزينته الكاملة وتنفجر الشمس وتُعْتِمُ كي تتعرّف “…. على الجسد النائم في جسدي” ( عذوبة أكثر خفوتا). هناك تنفُّسٌ رغم شدّة العناق. يمكن للحوار العاشق وتهدئة الرغبة أن يكونا ممكنين في أوج التمرد: “لكن ستحْجِزين/ مقعدًا للذئب/في هذا المخمل الأبيض/. (زغبٌ مثيرٌ).

ينتهي زمن التيه (أو يتواصل ” في سفر نبوئيٍّ”) (“فعلٌ أحمر”) في الضياء، ويزول كل خوف كما تنشده قصيدة ” قلب يدوم” التي تختم الحلقة الأولى من الكتاب، ” مَنْ لها اسمُ يحياء”: الزمنُ يحياء/الّذي يأتي فيه الملاكُ/ لا يتبعُهُ أيُّ ظِلٍّ/.

اختفاء الأثر

يُخْتَتمُ ديوان “يا يحياء” بإحصاءٍ حيث لا يوجد شيء لتسجيله، بما أن الشاعر تجَرَّد من كلّ بهارج القرن، وهو إثباتُ حالةِ لا أدْريَّةٍ (لا تني تذكِّرُنا بـ”مطاردة ريح” سفر الجامعة) بعد القيام بدورة كاملة حول الأشياء وتأمّل اختفاء الأثر، ذاهب في الليل”: خارج الفصل/ إحصاءُ الريح/ الحكايةُ البسيطةُ/ أكثرُ من شمسيَّةٍ/ الصمتُ الأسودُ/ وكلماتُهُ/ خارج العقل/ إحصاءُ الريح/الرضى بهذا الفراغ، وهذا الليل الّذي يُغَلِّفُ كلَّ شيء، لكن في انتظار ذلك، يجب المرور إلى ” شيء آخر”، والعمل أيضا دون الانشغال “بهذا الشيء الآخر”.

“وأن أواصل مشاريعي/لإمبراطور يتسلّق السماء” كما سيجعله غيّفيك يقول في قصيدته غير المنشورة “الصقر” (31).

لا يخشى الشاعر، وهو المغامرُ، الأخطارَ الملازمة لما يسمّيه “استكشافاً في كل الاتجاهات” هذا ” الاستكشاف” سيحدث بالعودة إلى الطفولة وصحراء الأصول في شكل “مديح الآلاء”؛ إنه “فجر إسماعيل” حيث يمتزج كما في “الظل الحارس” الحميميّ مع الراهن السياسي؛ يتعلّق الأمر هنا بالانتفاضة الفلسطينية، عبر التزام واضح للمؤلف. غير أنه بدل أن يركّز على الأحداث المأساوية لانتفاضة الفلسطينيين؛ يعود الشاعر من جديد إلى الأصول الأسطورية للصراع: طرد هاجر وابنها إسماعيل في الصحراء.

المنفى واليتم

المنفى واليتم اللذان يشتغلان عميقا في الثقافة العربية – الإسلامية، واللذان يعرفهما محمد ديب عن تجربة، سيكونان محلّ مساءلات لاكتشاف مآسي السلالة. إذ منذ القصيدة الافتتاحية يتمّ تنبيهنا إلى هشاشة الأثر: مُسْرِعَةً في كلّ اتجاهٍ/الريحُ تسْتعِرُ/وعلى الوادي النّسيانُ/ ودُوارُ الكثبان./

تقول القصيدة ضياع الأم والطفل في الصحراء ” البيضاء”، باحثة عن ” المكان الذي لا يأتي، وليس له مكان” وعن الاسم، الذي هو دعوة للسماع (32)، كي يلتئم “الجرح الذي بلا سبب”. حينئذ سيضيئ “الحضور السريّ” اللّيلَ وسيتذكَّر الرملُ ذلك على الرغم من امّحاء الأثر. إن النص هو مرثية في لحظات أربعة بقطعة واحدة أين تشرق كلمات الحياة اليومية من خلال صياغة سردية منفجرة تحثُّنا على تذكُّر حكاية وراثية بدل أن ترسمها لنا. يستخدم محمد ديب بيتا شعريا رحبا في موشحة دينية أين يغمر الدنيوي (المدنّس) المقدس كي يحذّرنا من التضرع المبالغ فيه للإلاهي.

“اذهبْ في الهناك، اذهب في الأمام، اذهب في المابعد، أسقُط في العُلُوِّ.” الطريق مرسومة للشاعر، والمسار، وإن كان مظلما، فإنه مبتهج وأكيدٌ. تنتهي الرحلة عند ” بوابة الفجر”، وليس ممنوعا أن نفتحها!

مِنَ الطفلِ المطرودِ من النسب، المتروك تائها في صحراء العالم القديم، ينفتح المسار على العالم الجديد مع طفل اليوم الذي ليست له أواصر، بعينين مفتوحتين على الأشياء، وجسد راقص على إيقاعات الجاز، يكتشف فضاءات الحرية: ” طفل الجاز “. وهو دائما الإنسان الناضج الذي ينحني على طفولة كي يستكشف الحلم ومعنى الكلمات عندما ترنّ للمرّة الأولى.

يستعيد محمد ديب إيقاعه الشعري المتقشّف ويجدّد شكل السوناتا ليقول “بكلمات تلامس آلامنا” تجديد الانتباه للأشياء(طاولة، كرسي، نافذة، باب، بندول، شجرة، عصفور، غيمة، إلخ.) الموجودة هنا حتى تسجّلها الذاكرة: “شيءٌ جاء من بعيد/وكان أسودَ يسعى/أن يتوقّف، وأن يرى/العالم بيديه/(الحديقة). “شيءٌ ما ضائعٌ./شيءٌ ما لا يُقاوَمُ./ ضخمٌ كشجرة. ( شيءٌ ما).

والحلم بالأمكنة المغايرة أين تلتصق الأشياء المماثلة بالنظر: “هذه الحصوات المصقولة، هذه الرقاب/رقابٌ، ووجوهٌ جائرةٌ/تُعيد نظرةً بنظرةٍ. (هم) “إذا كان للهواء ابتسامة خرساء/فذاك هو. وأنا غير بعيد/ أسمع بِعَيْنَيَّ. (الابتسامة)

ينفتح السؤال “هنا” على المرأة “تحت القناع”، أُمًّا أو عشيقةً، تبقى ” الشيء الأخير الّذي ما زال/ ساريًا، أخاف من ذلك. (الشيء الأخير).

الحب هو الشيء الوحيد الّذي يهمُّ بما أن “هناك” لا يوجد شيء، والأبيض والأسود يلتبسان في الصمت. وما أن يستكشف “الهنا” و”الهناك” تكون “الحرب” خلف الباب وللبالغ أن يراها بعيني الطفل، إذ ليس لها وجه، وهي خفية مثل الكائن المعشوق. “ذهب ليهتم بشيء آخر” لأن الحركة هي ما يميز الشعر، وهي من تنشّط سكون الحرف، وتتيح انزياح السؤال. “كلُّ شاعر، قال ميشو، يعرف هذا الانطباع النادر: فجأة ينفصل بالكامل عن الإنسانية ويدخل في عالم لا يُقَدّم جردة حساب لأحد”. يؤكّد ديوان “القلب الجزيريّ” بالكامل هذا الموضوع. إذ يعود محمد ديب في هذا النص المُهدى إلى غييفيك (33) إلى “كلمة لم تقل شيئا ربّما” (الصمت 3).

أمل ويأس

لِيُسائل مرَّةً أخرى( الأخيرة) النار والماء والأثر الممحو وهو يحدوه الأمل الحي دائما في بلوغ ” المرسل إليه الفريد” الذي ينغلق عليه الكتاب. يطارد الشاعر العناصر كي يصغي لما “يهمسُ السرّ/غريبا على كلّ ضفّة” ( كسور) “لهاث طويل/ ركض طويل/ الذئبُ لو ذهب” ( مطاردة سوداء1).

ينقسم الكتاب إلى قسمين. القسم الأول، نشيد الرمل، يتقصّى “الامتداد الأبيض” (“مطاردة سوداء 2″) بعين ما زالت متوحّشة تيأس من الانتظار الطويل، ” الانتظارُ كلُّهُ/في موضع الرّغبة” ( ماء أكثر ثقلا) الجسدُ يتعبُ ” لو أنّ أحدًا/ لم يأت ليمرّ” (امتحان الاسم”).

سيتسرّب هذا اليأس ثانية في دهشة القسم الثاني،………، حيث ينخرط الشاعر في أثر ميشال أونج (34)، مرتبطا بالضياء (أومبرا دل مورير (35)).

يتوغّل في النسيان لأنّه يعرف بالتجربة كم يريح ظل الموت من يرى عمله يكتمل. إنّ محمد ديب يرسو مع ديوان “القلب الجزيري” في الضفة النائية أين يتداخل ارتفاع السماء مع العمق البحري في الزرقة المتفجرة للظل المضيء. تذوّب نهاية رحلة البحث المتناقضات في الصمت. إذ أن منجز حياة ليس الحياة، فالسر سيبقى كاملا. في القصيدة الأخيرة من الكتاب ظل الموت هو شراع أبيض يُتَضَرَّعُ إليه يحمل الجواب للمرسَل إليه الفريد لأن الوحدة الكاملة المرغوب فيها كثيرا تتحقّق في الأخير: “تأتي/مبهورةً/ بضوء غامر./ تأتي هكذا/شراعا أبيض/ لهيئة واحدة./ حاملةً/ الجواب/ للمتلقّي الوحيد.

الشاعر والسفر

يكون السفر دائما إلى أماكن أخرى. بكتابه ” ل.أ.تريب”، يعيد محمد ديب ربط العلاقة مع تقليد غاب عن الأنظار قليلا، ذلك الخاص بشتوبريان، ونرفال، وسيغالان، الكاتب لا يحكي رحلته إلى أمريكا بعد دعوة من الشاعر بول فانجليستي ولكن عودة نوستالجية حيث تبدو المعالم مشوّشة وحيث لا يبقى سوى جوهر السفر، وانتقال النظرة، وحركة الجسد وتحوّلات الداخل: ما ألمّ به. أنّه غادر./ أنّه ذهب إلى مكان آخر/ليحقّق وجوده. (مهاجر).

القصيدةُ رواية “كي نمنح جسدا لشعر تحوّل في أيامنا هذه إلى جِبِلَّةٍ خارجية، واهنة، متعبة بنزعة انطباعية مقطوعة الأنفاس” (الغلاف الخارجي للكتاب) لكن على السرد الروائي ونزعته الواقعية أن تدخل مِشَدَّ البيت الشعري كي تحتفظ اللغة بصرامة مجافية لكل مجاملة، ولإزاحة النزعة الغرائبية للحكاية وطمس ألوان البطاقة البريدية. منذ بداية الحكاية نكون شهودا على موت الذئب (الشاعر نفسه)، وربما هناك أيضا تذكير بالقصيدة الشهيرة لألفريد دو فينيي:

ذئبٌ قُتِلَ/ الشمس كانت تحمل هالتها/ تساءلت: ما الذي يمكن قوله؟ (“لا”).

في المدينة البيضاء والسوداء، حيث الأشياء هي أشباح تتصالح مع ما يحيط بها، لا يتوقف السارد عن مصادفة الموت دون أن يترك نفسه يلهو في تسكعاته، راغبا في تسجيل الأحداث التي تقع أمام عينيه بطريقة مختلفة عن الكاميرا لأنّ الحياة ليست السينما: نتجوَّل والسّلاح في اليد/ إنها مدينة السينما. لكن هو/ليس مفتونا. ليس من هنا. (“السبب في مكان آخر”).

إنّ السفر لا يمكن أن نحكيه، هدفُه يُنْسى، وأن نتذكّره لا يجدي في شيء. إنّ النّص يتأرجح بدون توقف في العوالم المتناقضة ويتفادى بالكاد المصائب. تستدعي الذّاكرة عالما مفقودا يُحْييهِ القول، لكن في حكاية تخييلية. إنّ القصيدة الأخيرة في “ل.أ.تريب”، “من حيث نتكلّم” فصيحة، وصوت الشاعر، مثل صوتنا، لا يستطيع أن يكتفي بالبوح بكلّ شيء رغم رغبته في الكلام:

“…/ حافِرًا الليلَ إلى قرارة العمق/ لكن يتردّد في قول/ مِنْ أين يتكلَّم، ولا مِنْ أجل من./ وكيف أن نفس القصة/ تمتلئ باللاطمأنينة. لكن/ ما أهميّة أن نقوله حينئذ./أولا نقوله، لا نقوله.

رغم صدى الشكوى، رغم الأحقاد، وحتى اليأس من أن نبدأ دائما من جديد مشروعنا:

” لم يجلب لي أبدا تمرين الكتابة سوى عدم الرضا، وخيبة الأمل، والغمّ، سواء على صعيد الشكل أو المضمون: وهو الأمر الّذي لم أنقطع عن الرغبة في تداركه، وتعويضه، بكتابات جديدة، وذلك للوصول في النهاية ويا للأسف إلى النتيجة نفسها”. (لايزا، صورة ذاتية).

لقد اضطلع محمد ديب حتى النهاية بمهمته في الكتابة. يحمل قوله وصمته عاليا عبارةً حرّةً ومشرقة في خدمة من يمنح وقته للإصغاء إليها.

إحالات:

1- أشكر كوليت ديب، التي كانت مساعدتها ثمينة لإنجاز هذه الطبعة وأيضا ريجينا كايل لدقة ملاحظاتها.

2- أي: الظل الحارس، غاليمار1961، ( منقحة ومزيدة في طبعة سندباد1984)؛ صياغات، دار سوي1970؛ إيروس شامل الحضور، دار سُويْ1975؛ نار، نار جميلة، دار سُوي1979؛ يا يحياء، دار سندباد1987؛ فجر إسماعيل، دار طاسيلي1996؛ طفل الجاز، دار دفيرونس1998؛ القلب الجزيري، دار دفيرونس2000؛ ل.أ.تْريب، دفيرونس2003.

3- لِيلِي الفصول الأربعة، وطفلة الجاز، التي تمثّل القرين الأنثوي ل: طفل الجاز، والتي كان الشاعر بصدد كتابتها، وقد وُضِعتْ في آخر الكتاب مع مجمل الأشعار التي أخذتْ شكل الأغاني ( ” أغان”). أما الأشعار الموزعة في مجلات وجرائد فهي قليلة جدا؛ أغلبها تم نشرها في المجاميع المنشورة. وسنشير إلى ذلك في حدود الإمكان.

4- إن الموسيقى مهمة لفهم عالم ديب. ” إنني أنحدر من عائلة موسيقيين حتى وإن لم أكن واحدا منهم… كان عندي مع ذلك أذنا موسيقية…” ( شجرة الأقوال، ” أتكلم لغة أخرى: من أنا؟” ). والإحالة إلى موزار وباخ، وفن la fugue على الخصوص، هي عديدة في نثر ديب.

5- إن العناصر البيوغرافية الموثوقة المدونة إلى يومنا هذا قليلة: تاريخ الميلاد في 21 جويليةا 1920، بتلمسان، في عائلة حرفيين مولعة بالموسيقى الأندلسية. يتيم الأب منذ سن العاشرة. دراسات ابتدائية وثانوية بالفرنسية، تعلم النسيج والمحاسبة، مارس عدة مهن منها معلّم في الجنوب الغربي للبلاد، وصحفي في الجزائر الجمهورية. صدرت روايته الأولى ” الدار الكبيرة” سنة 1952 عن منشورات سُويْ، فدفعت به إلى مقدمة المشهد الأدبي. اختار المنفى سنة 1959 مع عائلته في فرنسا، في الكوت دازور ثم استقر في ضواحي باريس أين تفرغ للكتابة. قدم عدة محاضرات كأستاذ زائر في أمريكا وفنلندا. أصدر أكثر من ثلاثين عملا في مختلف الأجناس الأدبية: رواية، شعر، قصة، مسرح، مقال، حكاية للأطفال، لكن برؤية واحدة. توفي محمد ديب في شقته بسال- سان- كلو في 02 ماي 2003. تستريح روحه في المقبرة البلدية.

6- عندما يستخدم محمد ديب: “نحن” أو ” عندنا”، فإن ذلك يحيل دائما إلى الجزائر. في كل النصوص التي يتكلم فيها عن الأدب أو اللغة، يتموقع ديب في الجانب الجزائري.

7- منشورات المجلة السوداء روفي نوار، باريس،1994. كتاب يضم صورا فوتوغرافية التقطها الكاتب سنة 1946، يستحضر فيها مشاهد من طفولته ورغبته في الكتابة.

8- منشورات ألبان ميشال، 1998.

9- المعلقات: قصائد مشهورة في الشعر العربي، عددها سبعة أو عشرة حسب الروايات. توجد عدة ترجمات لها إلى اللغة الفرنسية، منها ترجمة جاك بيرك: المعلقات العشر الجاهلية، منشورات سندباد، باريس، 1979 التي تبدو لي رائعة لأنها تبقي على الإيقاع العربي. هذه القصائد المنظومة في القرن الخامس لها بنية واحدة، تبدأ بالوقوف على الأطلال، وهي استحضار للأثر الصامت لمن أقاموا هناك، وتذكُّرٌ للحبيبة.

10- لم يكن محمد ديب يتأثر فقط بما يحدث في الجزائر، كما يمكن أن نقرأ في مقالاته، لقد كان منتبها لما يحدث في فرنسا، وفي الشرق الأوسط، وفي إفريقيا، وخاصة ظاهرة العولمة.

11- أنظر سورة النور، القرآن، حكمة النور التي يعرفها محمد ديب جيدا، وقد شرحها طويلا المتصوفة. إن الإحالات إلى القرآن كثيرة في عمل محمد ديب، وتحضر عبر علاقات تناصية. وهو كان يترجم بنفسه السور التي يذكرها.

12- “شجرة الأقوال” ص88.

13- النص الأخير من ” سيمرغ” عن الكاتب اليوناني باباديامِنْتِيس، يقدّم إضاءات هامة في هذا الموضوع.

14- “لايزا”، باريس، 2006.

15- أنا في الأساس شاعر ومن الشعر جئت إلى الرواية، لا العكس.” هذا ما قاله في حوار بعد صدور ديوانه الأول، مجلة إفريقيا أكسيون، 1961-03-13.

16- يتعلّق الأمر بالروايات الأولى لمحمد ديب: ” الدار الكبيرة” منشورات سُوي 1952، ” الحريق” منشورات سُوي 1954، ” النول” منشورات سُوي1957ن وتوّجت ” الدار الكبيرة” بجائزة فينيون…. نشرت مؤخرا في مجلد واحد عن دار البرزخ.

17- الشعر كما كان يقول صديقي الراحل غييفيك، وهو شاعر مُلْهَمٌ: ” هو شيء آخر، و ذلك حين يرد على السؤال الذي كان يُطْرَحُ عليه كثيرا. هو شيء آخر. ومع الإلحاح المزعج للبعض، كان يواصل كلامه بالحكمة العربية التي مفادها:” إذا لم يكن غناؤك أعذب من الصمت، فلتصمت.” ( الشعر يلزم بذلك، مجلة أوربا:” ألق الشعر، تأملات الشعراء حول الشعر” رقم875، مارس2002، تمت استعادته في ” لايزا”، ” صورة ذاتية 4″ ص 124-126.

18- كان على القصيدة، وهي في الأصل كلمات تُقَالُ، أن تضم الغناء، كي تجيب على هذه الغاية الاستشفاعية أو تلك، والعلاجية، والمادحة، والتعزيمية أو العشقية ببساطة، وأن تجد فيها غايتها، واحتراقها عبر تآكلها” ( مقطع من نص غير منشور سلّمته لي السيدة كوليت ديب). في أغلب النصوص النثرية لمحمد ديب، يغني الشخوص ليعبِّروا عمّا يحملونه في دواخلهم دون القدرة على قوله.

19- “سيمرغ” هو آخر عمل صدر في حياة محمد ديب، عن منشورات ألبان ميشال، باريس 2003.

20- القصيدة مرآتنا، عندما نرغب في ذلك. لكنها مرآة مظلمة كما يلزم للأشخاص الغامضين مثلنا، نحن الّذين لا نضع الأقنعة إلا لكي نُرَى. تتعرّف القصيدة على نفسها لكن ذلك لا يفيدها في شيء كما لا يفيدنا نحن أيضا تعرُّفُنا على أنفسنا في المرآة وتعريف الآخرين بنا. (سيمرغ، ص 22).

21- أبو مدين شعيب صوفي مشهور ولد في الأندلس سنة 1126، ومات في تلمسان سنة1197، ودُفِنَ في العُبَّاد. أنظر النّص الّذي خصّه به محمد ديب في كتابه: تلمسان أو منازل الكتابة. في روايته ” إلاه في بلدالبرابرة”، يغني صانع بابوج أمّي أبياتا للشيخ الولي ترجمها محمد ديب بنفسه: ” أنا هو شيخ الشراب/ ساقي الملاح/ لَذَّ لي التمزيق…/ يا أنا مَنْهُ أنا حتّى أنا/ همتُ في سكري/ سْمْعوني طيب ألحان الغنا/ فعسى ندْري.”

22- منصور الحلاج حُكِمَ عليه بالقتل في بغداد سنة 922. خصّ لوي ماسينيون حياته بسيرة عظيمة: عذاب الحلاج، غاليمار، باريس 4 أجزاء. إعادة طبع سنة1975.

23- نُشِرَتْ ” صيف” سنة 1946 في المجلة السويسرية “آداب” و”فيغا” نشرت في الجزائر العاصمة في أفريل- ماي 1947 في مجلة ” فورج”: هذان النصان أعيد نشرهما في مجموعة” الظل الحارس” منشورات سندباد1984.

24- أنظر ” طوق الحمامة في الألفة والألاف” لابن حزم ( ت1064) الذي كان المؤلف يعرفه جيدا.

25- خاصة في المقاطع: “متتالية بدون نهاية” و” أطوار الليل” حيث يعيد ديب صياغة البحر الاسكندري.

26- العبارة لكاتب ياسين الّذي عبّر بشكل مدهش عن معضلة اللغة في ختام ” المضلّع النجمي” (منشورات سُوي، باريس، 1966):” لم أتوقف أبدا، حتى في أيام نجاحي أمام المعلمة، من الشعور في أعماقي بالقطع الثاني للحبل السُّرّي؛ هذا المنفى الداخلي الّذي لم يكن يقرِّب الطفل من أمِّه إلا لينتزعهما في كلّ مرة أكثر قليلا، بهمسة الدم، وبالارتجافات الرافضة للغة ممنوعة، سرّيًّا، باتفاقٍ واحد، ما أن تمَّ عقْدُهُ حتّى حُلَّ… هكذا خسرت كلّ شيء في الوقت نفسه، أمّي ولغتها، الثروات الوحيدة غير القابلة للتصرّف فيها- ومع ذلك هي مهمشة! وضعية كهذه للأسف! لا يمكن أن تؤدي سوى لترك الكتابة.

27- على الخصوص شعر ابن مسايب شاعر تلمسان من القرن 18، الذي يغنّى شعره الغزلي والإيروسي في كلّ البلاد.

28- اسم الكاتب ديب هو الذئب في اللغة العربية.

29- غييفيك كتاب لِ جون طورطيل، سيغرز، باريس سلسلة ” شعراء معاصرون” 1978.

30- يُظْهِرُ السيدي المنجز من طرف منشورات طاسيلي سنة 1995، حيث يقرأ القصيدة لورنس بوردال وعمروش وحمّو غرايا، كم يوسّع الصوتُ فضاء النص.

31- شيء بمعنى واقعة، في تعارض مع الصورة المثالية، والفانتازم.

32- هنري ميشو، ” أبحاث في الشعر المعاصر”، محاضرة نشرت بالإسبانية في مجلة “سير” سنة1936، أعيد نشرها في الأعمال الكاملة، غاليمار، مكتبة لابلياد،ج1، ص 971-983.

33- إلى غييفيك ذاكرة حية.

34- أنظر ميشال أونج، سوناتات ومادريغات إلى كفالييري، الترجمة الفرنسية برنارد فاغي، السوناتا 102، مناخات، كاستالنو لو لي،199، ص 110. ها هما المقطعان الثلاثيان: ” آه يا ظل الموت، أنت الظلّ الذي تتلاشى فيه/ كلّ آلام الروح/وانتفاضات القلب،/أنت الملجأ الأخير لليائسين الكبار،/ أنت الوحيد الذي يعرف كيف تهدئ كل جسد هائج.” نص ديب يتفاعل ويُحَيِّنُ هذه العلاقة بين العمل الفني المُطارَد طيلة حياة كاملة والموت الذي يمحو كل أثر له.

35- أعطى محمد ديب تقريرا عن ذلك في ” كليشيهات كاليفورنية” في ” شجرة الأقوال. قراءة هذا النص تضيء الرواية / القصيدة. للقراءة أيضا مساهمات بول فانجليستي وبياتريس موصلي بينيت في مجلة تعابير مغاربية إكس بريسيون مغربين، المجلد 4، رقم2، شتاء 2005، المخصص لمحمد ديب شاعرا.