وجه لا يشيخ

احذروا زيف الصور، احذروا خدع المجازات والاستعارات، ولتبحثوا عن الحقائق في مكان آخر بعيدا عن الأضواء.

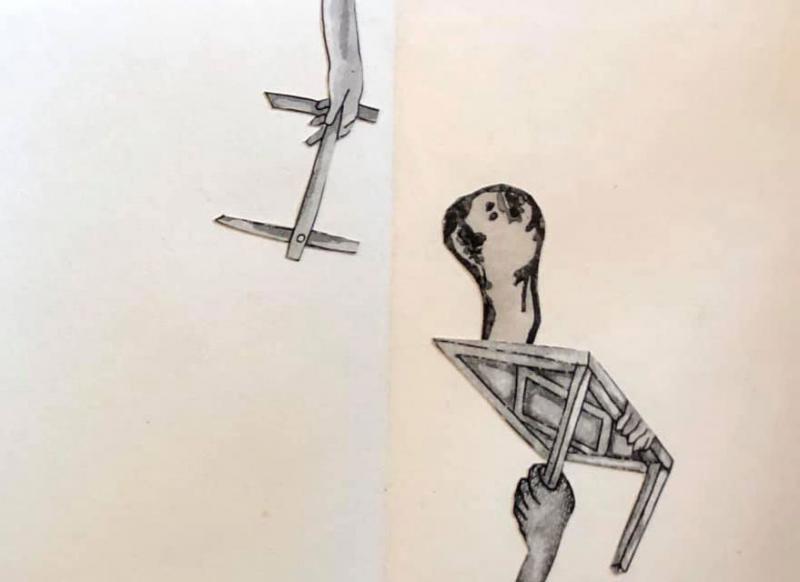

أخيرا وجدتِ الصورة طريقها للنشر.. صورة حافلة بالمعاني دون الكلمات.. صورة لجثة دون روح، لكنها مع ذلك تتكلم كل اللغات.

التقطتُ الصورة خلال متابعتي الصحفية للحزن العربي الذي أضحى يتناسل كالوباء. مازلت أذكر المكان جيدا؛ فندق شامخ بملامح عربية يتنفس عبق التاريخ في صمت، ويروي حكاية العابرين والهاربين والموتى.. ففي صبيحة اليوم الثاني من إقامتي هناك، فتحت شرفة غرفتي بالطابق الثاني كي أستنشق هواء نقيا.. ورغم رائحة الصمت التي كانت تعم المكان، استرعت انتباهي حركة غير عادية في الشارع المجاور.. جنود مدججون بأسلحة تتربص بضحيتها، وفي زاوية مقابلة شابان ملثمان يتسللان من مكان إلى آخر.. يبدو أن الطرفين يريدان بعضهما البعض، لكن الدهشة منعتني من أن أتبين أيهما الصياد وأيهما الطريدة.

بين الغريمين كان طفل يحمل بين يديه بعضا من زهر الأرض ويطارد فراشة هاربة. وأنا من أعلى أحمل آلة التصوير الباردة وأراقب؛ احترت في اختيار من يستحق أن تقتنصه عدستي: الجنود الذين تركوا خلفهم دما موزّعا بين الآباء والأبناء، ويحلمون بحماية وطن أضحى غريبا.. الجنود الذين اختاروا أن تكون روحهم فداء لهذا الوطن مع أنهم غالبا ما يلبسون حقّا مفصلا على مقاس مشروعية قوانين سنها الساسة وحكماء البلاط.. أم الشابان المطارَدان والمطارِدان في الآن نفسه…لا أظنهما، أيضا، يركضان ويختبئان ويحملان روحهما على كفن عبثا، أكيد أنهما يحلمان بإنقاذ وطن أضحى ذليلا.. وطن استكان لجبروت السيد الأبدي..

كان السواد يلف الشابين ويستر ملامح وجهيهما اللثام.. أيستترُ الحق؟ أم هو الخوف من عدو لا تنام عيونه فيصنع الموتَ للملامح قبل الأجساد.. فقد مضى زمن كنا ندافع فيه عن الوطن بوجوه مكشوفة وصدور عارية.. إنه زمن نحمي فيه الأوطان ممن يتقاسمها معنا.

لم تتوقف العدسة عند الطرفين، فكلاهما اختار اللعبة وتفاصيلها، وكلاهما صياد وضحية.. وأنا صياد أيضا ومن الممكن أن أكون ضحية.. لا فرق بين أن تحمل بندقية أو آلة تصوير في هذا الزمن، فبأيّ منهما يمكنك أن تتحكم في اللعبة الأبدية.. لعبة الخير والشر..

الطفل لا يعني له الوطن أكثر مما تعنيه كلمة البيت وحضن الأم وصرامة الأب العزيز.. وكبار الوطن لا يعرفون الطفل أيضا، إنه لا يعدو أن يكون مجرد رقم من أرقام كثيرة ترصُّها مؤسسات الإحصاء…

الطفل ككل الأطفال يحترم الكبار ويحب البيت، وإن كان لا يعرف شيئا عن الوطن.. ورصاص الوطن، الذي قايضه تجار السلاح بما تجود به هذه الأرض من زيتون أخضر وفستق عربي، لا يفرق بين الصدور..

حوّلت عدستي نحو الطفل فوجدته لا يزال يطارد الفراشة.. عجيبٌ أمر الدنيا الفراش يهرب من الأطفال، والرصاص يطارد الأطفال والعدسة تطارد الهاربين، والوطن جثة مُثِّل بها، فأصبح يقتات من ذكريات الحب البائدة… الطفل لم ينتبه لوجود الجنود ولم يعر المتسللين انتباها.. إنه الآن يتابع عصفورا يزقزق ويطارد أنثاه.. لكن الرصاصة الطائشة لم تعرف غير الطفل، يبدو أن رصاصة الوطن لم تعد تجد ملاذا لها سوى قلوب الأبرياء..

فرّ الشابان وواصل الجنود المطاردة.. لكن الصغير سقط.. ببراءة نام نومة الأموات الأخيرة دون أن يحدث ضجة… واستمر الصمت في الصورة… كذب من ظن أن الجثث خرساء، إنها أبلغ من الأحياء..

منذ موت الطفل مات كل شيء بداخلي. كان بإمكاني أن أصرخ.. أن أنبهه، ولكن صمتي الموروث كان أكبر، فلم أغادر مكاني وكان كل ما فعلته هو الضغط على زر التصوير.. بعد مدة فكرت أن أضيف تعليقا على الصورة قبل نشرها، لكني أيقنت أن الصفات خياناتٌ لِما تصف، وأن اللغة كاذبةٌ مهما صدقت لأن فيها شيئا منا لا يمكن تجاهله.. لهذا أرسلتُ الصورة كما هي دون أن أكتمَ صوتَها بكلماتي.

وها هي الآن الصورة قد أصبحت ملكا للعالم.. صورة بألوان الواقع تسجل كل شيء، وإن كان الغائب الأكبر هو ذلك الشخص الذي التقطها.. لقد جمّدتُ تفاصيل وجه لن يشيخ أبدا.. وأوقفتُ لحظة من الزمان وبقعة من المكان ثم تواريتُ مختفيا أنوء بهزيمتي، علني أنأى عن إحساس المذلة الذي يقاسمني قلبي… الكل سيرى الصورة ولكن لا أحد يفكر في من هرّبها وأي رصاصة قتلته حيا قبل أن تقتل الصغيرَ.. فما أسوء أن تكون مصورا.