النفايات الخالدة

حين ننظر اليوم، وبعد ثلاثة آلاف سنة من التفلسف الحثيث، نجد أن غرفة الفلسفة قد حشيت بالكثير من النفايات، التي أريد لها أن تكون خالدة، أو خلّدها التراكم والتقادم، رغم جورها على الفلسفة والإنسان معاً.. وهي تم تخليدها، تلافياً للفراغ الذي ستخلفه عملية رميها، ولذا فإنها مجرد نفايات رغم خلودها.

وإذا كانت الفلسفة في بداياتها، بل وحتى في ما بعد منتصف عمرها، قد كرّست جهدها لمعرفة العالم، فإن ما تبع ذلك من جهد الفلسفات اللاحقة وتفرعات اشتغالاتها، أثبت أن العالم الذي يجب أن نعيشه يجب أن يكون من صنعنا ولنا، ويجب أن يحافظ على فطريته على الرغم من تخلفه أو رداءته أو رداءة بعض أجزائه. وعملية صناعة العالم، عالم الإنسان الخاص الذي يكون مساوياً في الثقل والهدفية لكينونة الإنسان في استحقاقها وتطلعها، أول شروطها هو تحقق إرادة الإنسان المطلقة في الاختيار وتحقق القصدية الذاتية، التي من أجلها وجد كل شيء في ما حول الإنسان ومن أجله، وهذا ما يقوله واقع الحال على الأرض والطبيعة، وهذا ما يؤمن به الإنسان ويقره عقله وشعوره وحواسه.

لقد حُشيَ طريق هذا الإيمان بالكثير من النفايات، التي بناها ديكارت وأمثاله من الفلاسفة المتأخرين، ممن استهواهم تقليده في الجلوس على أريكته المريحة وصياغة افتراضات، صارت نواة لافتراض (إمانويل كانط) في الحقيقة المجهولة (أو ما يشابهها في الميزان أو الثقل الافتراضي)، دون أن يرينا وجهاً لقبول هذه الحقيقة التي رفضها (فخته) ودعانا لنسيان أمرها والعيش في (حقيقة) حياة من صنعنا نحن.

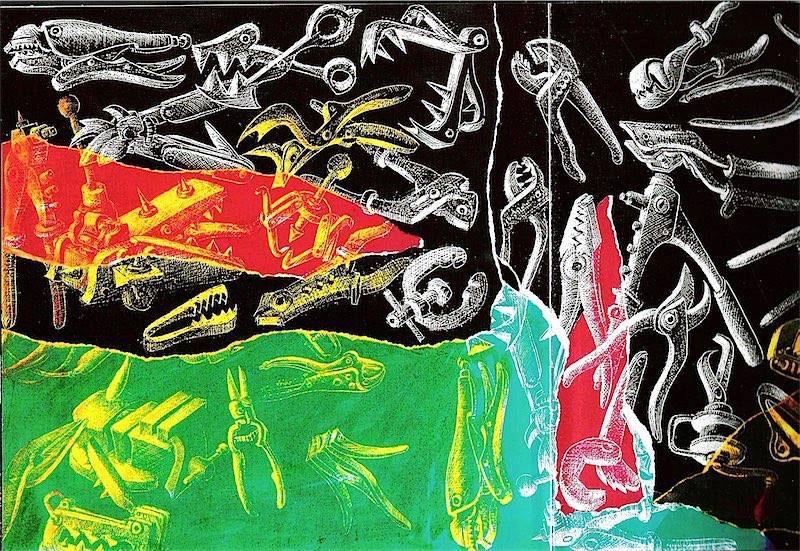

وأمثال افتراضات ديكارت كثيرة وتكدست على طول تأريخ الفلسفة، وخاصة عندما حوّل الفلاسفة المتأخرون، الفلسفة وجهدها وهدفها، إلى نظم وأيديولوجيات طوباوية، وفرضيات لمجموعة من التفرعات المجردة وغير المفهومة، هذا الأمر الذي أدى إلى تكدس كميات من النفايات، التي حوّلها الدرس الفلسفي الأكاديمي إلى قداسات خالدة، دون أن يقدم لنا تفسيرات مقنعة لتخليد تلك النفايات، سوى التسلسل التاريخي الذي يثقل كاهل طلبة أقسام الفلسفة ودارسيها المؤرخين لها وقرائها العاديين.

لقد أثقل كاهل الفلسفة بقيود وتفريعات، لم تخطر ببال جيل التأسيس، الذين بدأوا جهودهم برغبة مباشرة لفهم وتفسير العالم من حولهم، وإيجاد التفسيرات لقوانين الحياة وسيرورتها وصيرورتها، قبل ان تبدأ مرحلة الانحراف (بسبب شعور العجز عن الوصول بها، بأدواتها الأولى إلى هدفها) إلى السياسة والمفاهيم والتفسيرات الأيديولوجية، والتي كان أوضحها تجسيداً عند سارتر، الذي تحوّل بها إلى الفهم والمعترك السياسيين، ممثلاً بالشيوعية، إضافة إلى نظريات الإصلاح الاجتماعي التي قادها من تلاه، وأيضاً تفرعات النقد والنقد الثقافي التي لحقت وتفرعت عمن اقتدوا (بهروبه) وخاصة من الفلاسفة والمنظرين الفرنسيين.

ورغم أننا نفهم الآن أن هروبات الفلاسفة إلى تلك التفرعات، كانت في مجملها تلافياً لحالة القتامة واليأس، إلا أنها راكمت في طريق الفلسفة والفلاسفة الكثير من التراكمات (النفايات) عديمة الفائدة والمضيّعة للوقت، والتي تحولت الآن إلى تراث ثقيل ومضنٍ لا أحد يجرؤ على رميه ولو إلى مقبرة، لأنها ستتحول إلى مقبرة ثمينة وخالدة بسبب فخامة الأسماء التي تقف خلفها.

ولعل أكبر نفايات طريق الفلسفة الخالدة كانت فكرة نبذ العالم الحقيقي مقابل عالم العقل والأفكار، والتركيز على رؤية حالة تناقض بين العالمين، (عالم الجسد وحواسه وعالم العقل ورؤاه الفكرية)، وتحويل الجسد إلى عبء وعائق، وكأن للإنسان وجودا خارج شكل تمظهره الجسدي، أو كأنه أو يجب أن يكون عقلاً محضاً، دون النظر لحالة مناقضة هذه الفكرة لقضية أن الإنسان يحسب وجوده عبر وجود هذا الجسد وشكل تمظهره ككائن يحسب على الحياة ونظام حركيتها المعيشية والوجودية؛ أو كأن الإنسان يعود له وجود عقلي أو روحي بعد اختفاء جسده من عالم المحسوسات (الحياة اليومية).

ورغم أن بعض فلاسفة القرن العشرين بالذات، قد اقتنعوا باستحالة هذا الفصل (بين جسد الإنسان وعقله أو روحه)، إلا أنهم لم يتجاوزا معضلة التفكير التجريدي، بل انحرفوا بها إلى تفرعات أكثر تجريدية وأكثر بعداً عن مشاكل الإنسان الوجودية والأكثر إلحاحاً على وجوده الذاتي؛ كما أنهم نحوا لتعمية أفكارهم، أو استخدامهم للغة مبهمة ومعقدة غير مفهومة، لعدم وضوح تلك الأفكار أو لعجزهم عن إيصالها بوضوح.

بطريقة غير مباشرة، رأى سورين كيرغارد (أبو الوجودية) أن الفلسفة، ومنذ ديكارت، أصبحت مفككة، مجردة ومنفصمة العرى، وهذا يعني أن التفكك والتجريد الذي أصاب جهد الفلاسفة، منذ ديكارت المتبطل، (الذي رفض مغادرة سريره)، قد راكم الكثير من النفايات في زوايا الفلسفة غير الواضحة، أو التي عجز المتفلسفون عن توضيحها أو إضاءتها، بمعنى أكثر دقة.

وحكاية النفايات هذه قديمة قدم الفلسفة، ولعلها بدأت بمقولة سقراط بالذات: (الجسد يمنع التفكير الصافي)، وهذا عنى، من ضمن ما عناه، أن الموت كمال بذاته، أو هدف الفلسفة الأسمى، لأنه يخلصنا من الجسد ولوثاته الحسية. ولكن أين نكون عندما يموت الجسد ويدفن؟ يسأل أي عقلاني وهيجلي (متفائل)، وعليه فإن هذه الفكرة الساذجة التي سبقت دعوة مسيحية بولس إليها، إنما هي كانت نواة التشتيت للجهد الفلسفي أو الخروج به عن مساره الذي يستهدف البحث عن إجابات قاطعة لمشاكل حيرة الإنسان وضياعه. ومن جهة أخرى، فإنها كانت نواة النفايات التي أثقلت طريق الفلسفة وحرفتها عن طريق بحثها، رغم تعرجاته في مسيرته.

وهي من جهة أخرى، كانت مفتاح النفاية الأكثر والأشد خلوداً، نفاية الثنائية الإغريقية، التي كانت أشد صورها عسفاً وحدية، ثنائية شوبنهاور (أما حيوان سعيد أو إله معذب)، دون أن يفطن إلى أمر – وهو على سبيل المحاججة المناكفة – أن الكثير من الحيوانات قابلة للتعلم والكف عن جزء من حيوانيتها، فكيف بالإنسان الذي يتوفر على ميزتي العقل واللغة، الأشد وضوحاً وخلوداً ودحضاً لفروض الثنائيات القاتمة والقاطعة لطريق البحث؟

وربما كان نيتشه أكثر من فطن لقضية النفايات الخالدة وعبر عن معضلتها بقوله (كأنما القرن التاسع عشر يبحث عن نظريات يمكنها تبرير خضوعه المفجع لإمبراطورية الحقائق)، وطبعاً كان بين تلك الحقائق الكثير من النفايات، وأولها طبعاً خرافة قسم الإنسان إلى جزأين (روح أو نفس وجسد)، والتي ولشدة وطول فترة التسليم لخرافتها، مازالت تردد إلى مطلع الربع الأول من الألفية الثالثة.

ويعتبر القرن العشرين، ورغم ضجيج فلاسفته العالي، الأكثر تكديساً للنفايات في غرفة الفلسفة، بسبب انشغال الفلاسفة بمناقضة أفكار بعضهم البعض، بل ومناقضة أفكارهم ذاتها؛ وكذلك بانشغالهم بتكديس تفرعات بعيدة أحياناً عن أسئلة الإنسان والفلسفة الجوهرية، وهو نوع من الاستعراض غير الهادف وغير المجدي، لأنه كان انشغالاً بصناعة التجريد المعقد لصرف الانتباه عن عجز الفلاسفة عن الإتيان بالحلول الضرورية لمشاكل الإنسان مع العالم ومع ذاته (في فهمها) والتي طال انتظارها حتى تحولت إلى عقد مستعصية، بشكل معاناتها الفردية، وخاصة في ظل عصر صناعة الأزمات من قبل الحكومات والشركات الصناعية الكبيرة وشركات المصالح الاحتكارية عابرة القارات.

ولعلي لا أجافي الحقيقة إذا ما قلت أن إهمال الفلاسفة للتخييل والشك الذاتي، (بصفتهما دوافع شبه غريزية، ويجب أن لا يجافيا نزعات الإنسان الغريزية أو يستخدما ضدها، باعتبارهما عنصري إنماء لقابلية النظر والتقدير، بسبب من تكثيف الفلاسفة المحدثين لتمسكهم بنظريات التجريد والنظر العقلي الجاف من “العواطف الحيوانية” التي تمثل الجزء الحيوي للإنسان، (سواء اعترف الفلاسفة بهذا أو أنكروه)، قد ساهم في تقييد خاصية النزوع والتشوف في الإنسان، (استخفافاً وتعالياً)، الأمر الذي دفعه للتمسك بما يملك من مقابر ثمينة، وهذه المقابر تحوّلت بدورها إلى نفايات خالدة وجائرة مضافة، وربما تحتاج إلى فلسفة لوحدها، من أجل دحضها وكشف بطلانها.

إن النفايات المقدسة قد وقفت في طريق النوع الجريء من الإدراك (المعنوي) الذي يمهد للإدراك العقلي ويمنحه الجرأة على التطويح بالنفايات إلى حاوية القمامة، كما فعلت الوجودية غير المؤمنة بنكوصات الفلاسفة الوجوديين المؤمنين نحو المسيحية البولصية أو الكنسية، وقبولهم ببعض خرافاتهما، تحت ستار الإيمان أو النظام الهيجلي، باعتبار أن هيجل مؤمناً بحكم تفاؤله.

لا بد أن نُذكر هنا أن أغلب النفايات الخالدة قد ولدت من طريقة تفسير المجردات المعنوية، المفصولة قصراً عن كينونة الإنسان الكلية (الإنسان ككل غير المشطور إلى جزأين، جسد وروح)، وأيضاً من التلاعبات باستخدام اللغة من قبل الفلاسفة وشارحي فلسفاتهم (مدعيّ الفلسفة على وجه الخصوص) كزهو لغوي مغرٍ أو كبنى اصطلاحية أو منحوتاتها الإشارية (للمصطلحات)، وهذا الأمر دفع الكثيرين لتكديس هلامات لغوية فخمة، كقصور الرمال، لكنها بلا أسس وبلا صلادة بنيوية وإشارية، تمنحها المعنى وقصدية الهدف فيما تشير أو ترمز له، باعتبار اللغة مجموعة من البنى الإشارية والدلالية.

وأظن أن علينا في هذه اللحظة الاعتراف بأن الفلسفة، وإن كانت أم العلوم، إلا أنها كوسيلة بحث، أقلها يقينية، حتى في نتائجها وليس فقط في مراحل بحثها التي تعتمد أسئلة الشك والتشكيك، كطريقة لإزالة اللبس عن الأشياء والأفكار، أي وصف الأشياء، كهدف رئيسي للفلسفة. وهذا طبعاً أحد الأسباب التي أدت إلى تراكم النفايات الخالدة، وخاصة إذا ما تذكرنا أن الفلسفة تبدأ بوصف الأحوال الذاتية للإنسان، بعد تحليله، فإن هذا الفرض قد يلقي ضوء القبول بمرجعية مقولة نيتشه، والتي فيها الكثير من الصحة، رغم غضبها وانفعالها (الفلسفة – في النهاية – ما هي إلا السيرة الذاتية للفلاسفة).

واستناداً إلى هذا الفرض يكون لنا أن نقول أن تأثير النفايات، التي خلدها التراكم وإهمال الإزالة، صار تشتيتياً لأخذ العقل لمداه في التخيل وبناء صور الافتراضات للرؤى الفلسفية وبناء الفلسفات التي تمنحنا التفسيرات واليقينات النهاية للعالم والأشياء من حولنا (أسئلتنا الملحاحة أو الجوهرية).

واستناداً إلى مقولتنا في كون اللغة والعقل هما أهم امتيازات الإنسان، يجب أن نؤكد هنا على ترابط هاتين الميزتين في إزاحة أو تكديس النفايات الخالدة، بخلع الصور التهويلية والتزويقية (خيالاً عقلياً ووصفاً لغوياً) بحسب استخدام الفيلسوف لهما كأداتين توصيفيتين، فبهرج التخيل وإمعانه في التفخيم، وكذلك زهو التوصيف اللغوي وتنويعه وتهويله بالتوصيف الاصطلاحي، منح الكثير من محطات تلكؤ التفكير والإنتاج العقلي، فرصة التعويض التخييلي والتوصيفي – اللغوي وصور إبهارهما، بتكديس هلامات لغوية كبيرة، تحولت بمرور زمن العجز والإهمال، من قبل الفلاسفة اللاحقين، إلى مجرد نفايات فخمة، اكتسبت الخلود بحكم تراكم الزمن في عمر إنتاجها أو بحكم فخامة الاسم الذي أنتجها، وحتى تحول بعضها إلى أوثان مقدسة.

بطريقة غير مباشرة، يمكننا اعتبار الفلسفة، الطريقة المثلى لتمثل الوعي للأشياء، دراسة وتحليلاً، من أجل الخروج منها بصورة واعية للإدراك والحفظ، وهذا ينتج بصورة وثوب اللغة، التي هي أيضاً مسؤولة عن إنتاج أنواع من النفايات الكبيرة والفخمة، وخاصة إذا توفرت لها اسانيد فخمة من الأسماء. وهذا التراكم، وبتراكم الزمن عليه، يتحول إلى تمثلات أو وعي مضمر، بتحولها إلى شواهد، وإن كانت شواهد نقض وتفنيد، وبهذا تكتسب قابلية المقاومة والبقاء، بتحولها إلى هياكل لغوية صامدة وصادمة، وبالتالي الخلود العصيّ على الإزاحة أو النفي من الصورة. وبهذا فإن النفايات تتحول إلى أحد أفعال اللغة التثبيطية للوعي والتشطيرية للإدراك.

وبهذا تكون النفايات الخالدة أحد أسباب خداع الوعي التي تحدث عنها هوسرل (إن الوعي ليس متوازناً كما كنت أظن، وإن العالم ذو الوجه البوكري ليس هو العالم الحقيقي على الإطلاق، ولكنه عالم الرموز. إن العالم يبدو بقناع دائم، وعقلي يجابهه دون نتيجة، ثم يتحول وعيي إلى وعي خداع ويلعب على الاثنين، يضع القناع على الحقيقة بدقة ويدعي عدم معرفتها)، وأحد أوجه الخيانة له، وبالتالي خيانته هو لعقل الإنسان وجهده البحثي، وبالتالي تحويل عالم حقائق الوعي إلى سلسلة من الرموز البديلة أو التعويضية، وحتى يضج الوعي من كثرة (المقابر الثمينة) التي تعترض طريقه كرموز وأقنعة.

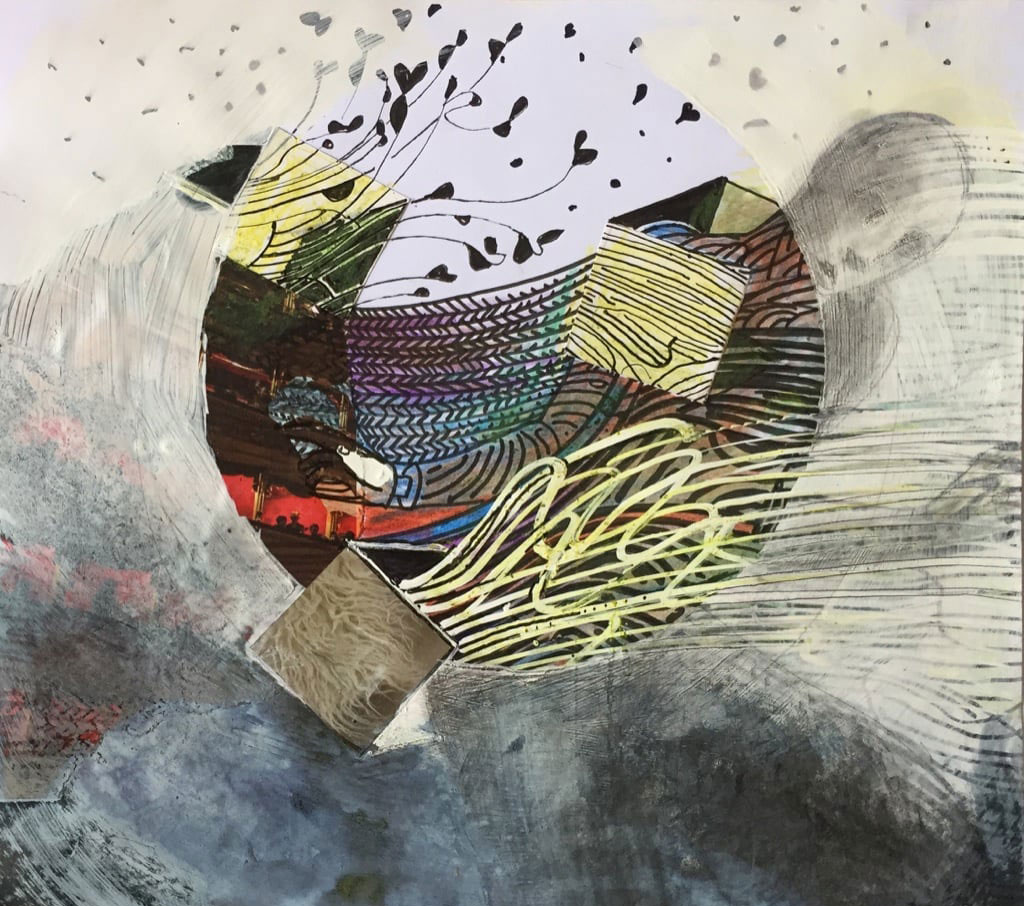

وأخيراً هل من وسيلة للتخلص من مقابر النفايات الثمينة والتاريخية؟ ربما بثورة….. فلسفية في غرفة الفلسفة.