بناء الكيان التكاملي

بدءاً، علينا إخراج الفلسفة من بحث العموميات، كما يفعل العلم، والعودة بها إلى خصوصيات الإنسان في أسئلته التي تمثل وجوده وحيرته معه، أو ما يفعله وهو في وحدته الخاصة، بعد الفراغ من كل ما هو متوفر له من شؤون سرية مهمة (كما يتصورها البورجوازيون ورجال الكهنوت، في محاولة لخلع المعنى على حياتهم، وهنا علينا أن نتذكر أن في الكنيسة غرفة تسمى “السنسكرينا” أي غرفة مقدسات الكنيسة، وهي لا تحتوي على غير بعض “الأوهام الضرورية” من مثل جماجم وجبب الكهان، وربما ورقة أصلية من أحد الأناجيل، وأيضاً ربما قطعة خشب من الصليب الذي صلب عليه يسوع المسيح) ومتع حسية، ليجد نفسه ضجراً ويشعر بتفاهة الموجودات من حوله، بل وتفاهته هو ذاته، وأن ليس من سبيل للخروج من عبث المعيش اليومي، وإنه لا طائل من كل ما يهدر عليه وقته وجهده… بل وليس ثمة ما يمكن فعله من الأساس أو ما يستحق أن يعمل.

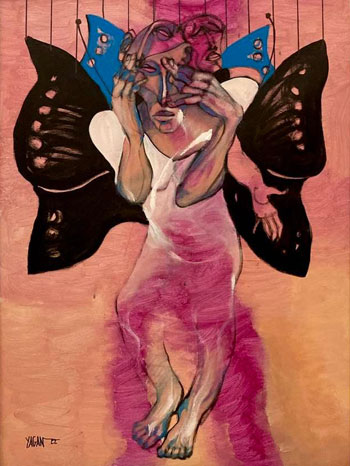

لعل أول خصوصيات الإنسان، وعلى عكس جميع الافتراضات الفلسفية والدينية والأخلاقية، هو كيانه الذاتي المتمثل في جسده، بوظائفه اللاإرادية الداخلية أو الجوانية أو “الروحية”، ووظائفه الإرادية، الحواس والشهوات والغرائز، وهو الوحدة المتكاملة منه، وأيضاً وحدته التكاملية مع العقل واللغة كعنصر ذاتي وكينونة تعطي الهوية الحسية والوجودية والخيال لصاحبها.

العقل واللغة جزآن تابعان لهذا الكيان ومعبّران عنه، مضافاً إليهما الخيال، الذي هو نشاط عقلي صرف مثل التفكير، وهذه الأجزاء كلها قائمة الوجود ضمن وحدة تكاملية في الجسد، وهي تزول وتختفي بزوال ملموسية (وجوده المنظور أو العياني) الجسد (موته)، أما الروح فهي حالة افتراضية ناشئة عن معاينة أثر فعل الحركات اللاإرادية التي تمنح الجسد صفة الحياة، وهي التنفس وحركة القلب والقدرة على الاستجابة والتفاعل مع المحيط الخارجي، وأيضاً ردود الفعل الانعكاسية، وهي النوع الثاني من الاستجابة مع المحيط، كرد فعل سحب اليد حين التعرض إلى حرق النار أو إلى صعقة التيار الكهربائي، وأيضاً ردود الأفعال بأشكال الهروب أو التأهب للتصدي والرد عند التعرض أو الشعور بالتعرض إلى خطر التهديد أو التعرض له فجأة، من قبل مؤثر خارجي، كمهاجمة حيوان خطر للإنسان أو مفاجأة سيارة أو دراجة مسرعة تسير باتجاه الشخص، على سبيل المثال، ولكن مجموع هذه الأفعال وبشطريها، لا يعني أنها دليل على وجود شيء معنوي وغير منظور اسمه الروح بالقطع؛ ووجود هذا الشيء الذي يندرج تحت هذا المسمّى هو شيء افترضته الأديان، ومنذ نشأتها الأولى، لعجزها عن إيجاد توصيف دقيق لمجموع الوظائف الحيوية في الجسد (إرادية وغير إرادية مجتمعة في أثرها) أولاً، وثانياً من أجل إيجاد رمز سري وغير منظور، تجعل منه وسيلة تواصل مع افتراضاتها الميتافيزيقية، الأكثر رمزية وسرية، وهو ما حقق لها هدفها بالفعل، وأيضاً ما استطاعت إقناع به بعض الفلسفات، التي عجزت عن إيجاد إجابات على أسئلة الوجود والإنسان التائه فيه أو على ضفافه. وكذلك طبعاً، الملايين من أتباعها (الديانات) الذين وجدوا في ظلالها الطقسية والشعائرية استراحة، شبه دائمة، من حالة التيه والحيرة والبحث عن الإجابات على أسئلتها الملحاحة.

والآن إذ نأتي لنعيد الوحدة التكاملية لكل هذه الأفعال والوظائف إلى وحدة الجسد، بصفته الكينونة المنظورة والكاملة، والموجودة كذات مستقلة ترفض التبعية، وتؤمن بوجوب استقلاليتها لتكون مسؤولة عن اختياراتها في إيجاد مبرر وجودها واستمرار بقائها وتفاعلها مع وجودها الحياتي، الذي لم تختره بإرادتها، بل وجدت نفسها متورطة فيه ومعه، فإنه نكون قد أعدنا نقطة البدء إلى مكانها، لننطلق منها، أي إلى ما قبل التصنيفات وسلسلة المحددات التي اغتصبت نصف كيان الإنسان (بتصور المغتصبين)، واغتصبت وحدة الكينونة الذاتية للإنسان كاملة وفككتها إلى أجزاء (بتصورنا)، أي أن نعود بالإنسان إلى عهد ما قبل الأديان ولنقف به على عتبة باب الفلسفة، قبل وضع المفتاح في قفله وفتحه ولنقول: الإنسان وحدة متكاملة بكل الوظائف التي تجعل منه ذاتاً قائمة، منظورة، وحية، أي في وضع يمكّن الآخرين من إدراك وجوده ولمسه، وبالتالي التعامل معه ولمس استجاباته على ما يطرح عليه، أي إعادة الوحدة العضوية إلى ذات الإنسان، ككيان موحد وبلا أجزاء (توحيد الروح والجسد في كيان الذات)، وبالتالي تمكين هذه الذات الموحدة من طرح أدواتها، المضافة إلى العقل واللغة والإدراك لبناء الرؤية الفلسفية المفسرة للحياة والعالم وكل ما يتعلق بها. وكل هذا من أجل أن نعيد الإنسان إلى وضعه الطبيعي، كذات موحدة، ليبدأ اختبار الأشياء والنظر فيها، بصفته كائناً لا يتبع غير ما يرى، لا ما يُرى له، ببساطة لأن تجربته السابقة، منذ بداية الأديان والفلسفة، أثبتت بطلان رؤية الفلسفة المثالية، التي آمنت وبثقة بمستقبل الإنسان وبأنه سيكون سيد الكون والحياة، وعليه فليواصل البحث بأدوات جديدة.

لقد أعدنا الذات إلى وضعها الفطري لتواجه الحياة بأدواتها الذاتية، لأنها – الحياة – لا تكف عن الضغط، وبطريقة غير مسببة، وبلا اتجاه ظاهر أو مقبول، وهنا على الذات (الإنسان موحداً في ذاته الأساسية) أن تعيد تأهيل نفسها، بوعي تام بكل أجزائها وتدريبها على استخدمها بشكلها الجديد… وعلى أنها أدوات نظيفة وأصيلة… وإنسانية، وبهذا نسقط عن الإنسان ما ألحق به من صفات حيوانية، ليعود ذاتاً مفردة بصفاتها الذاتية الخاصة، حتى لو شابهت بعض أدواته وتصرفاته بعض أدوات الحيوان وتصرفاته، وهذا مقصده وضع الإنسان في وضعه الذاتي والوجودي الطبيعيين: هذا هو الإنسان بكامل صفاته الطبيعية، وما يبدو فيه شاذاً أو غير مناسب، فهو طبيعي وبالفطرة وليس مكتسباً نتيجة شهواته المتضخمة أو المنحرفة.

والآن، وبمساعدة هذا الاستنتاج، لنخلص إلى أن الإنسان كائن مستقل عن الحيوان، بامتيازه عليه، أو على الصفات التي تجمعهما، بالعقل واللغة والخيال. ورغم أن هذا لا يعني كماله، إلا أنه يعني، وبصورة مؤكدة، استقلاله كذات وكينونة وتفرده بصفاته، وأيضاً بقدرته في البحث عن غير ما يشبع احتياجاته الغريزية: البحث العقلي عن أنظمة فكرية تجيب على أسئلته وتفسر له وجوده القلق وعلاقته بالعالم من حوله.

ولكن كوننا نعيد الإنسان إلى ذاته أو وحدته العضوية، فهذا لا يعني أنه يحصل على كماله أو على حريته كاملة، بل ولا حتى مسؤوليته الكاملة عن ذاته وجميع أفعاله، ففي هذا الجانب يبقى جزء غامض ومحير يدلل على أن ثمة تدخلا من جهة ما لدفع الإنسان لارتكاب بعض الحماقات أو الأفعال غير الطبيعية (تكون خارقة عند البعض لقوانين الطبيعة)، وهذا طبعاً في حدوده الذاتية وقدراتها، وليس ضمن حدود موانع وقوانين المجموع الاجتماعي أو الإداري الذي يعيش فيه أو ضمن نطاقه، والمعروف بشكل وسلطة الدولة أو التجمع الاجتماعي.