بيروت صغيرة بحجم راحة اليد

لم تَبْعُدْ هذه اليوميات عمَّا ذكره غاستون باشلار عن المكان، ووَقْع الأماكن الأُولى، بما تحمله من شَغَفٍ وَوَلهٍ، ثم وَفَاءٍ، في كتابه «جماليات المكان» الذي ترجمه غالب هلسا (سترد تفاصيل في اليوميات عن دوره كمثقفٍ بارزٍ في الحرب بالكلمة). فبعد مُرورِ ثلاثين عامًا على الجريمة البشعة التي ارتكبتها الآلة الهمجية الإسرائيلية في بيروت، وإقدامها على حصار بلد عربي، في تحدٍّ سافرٍ وبغيضٍ لكافة الأعراف والمواثيق الدولية، ردًا على محاولة اغتيال السفير الإسرائيلي شلومو أرغوف في لندن، والذي تبنته جماعة “أبو نضال”.

كتبت يوميات أمجد ناصر (1955 – 2019) التي حملت عنوان «بيروت صغيرة بحجم راحة اليد: يوميات من حصار عام 1982»، لتعيد إلى الأذهان هذه الجريمة البشعة، لكن التساؤل لماذا الآن في هذا التوقيت؟ هل من دلالة يرمي إليها الكاتب من إذاعة يومياته في هذا التوقيت، والمنطقة يُعاد تشكيلها من جديد، وفق آليات أخرى؟ خاصة أن المعروف أن هذه اليوميات كانت مواكبة للأحداث المؤسفة في ذلك الوقت. سياق النص يشير إلى ثمة دهاء، مِن نَشر هذه اليوميات الآن، فالكاتب انتهى من كتابة هذه اليوميات، كما يشير التاريخ في نهاية النص نيسان 1996، القسم الثالث الخاص بالعودة، أما النشر فجاء في نهاية 2012.

-1-

سرادق عزاء

تبدو اليوميات في جوهرها ومن خلال المقدمة التي قدَّم بها المؤلف لنصه، أشبه بسرادق عزاء من ورق على راحلين، أراد المؤلف استعادتهم للحياة عبر الورق، فالكتابة ما هي إلا وسيلة للمقاومة، نَعَم فِعْل الكتابة مقاومة وحياة، والموت اغتيال أيًّا كانت وسيلته، رَصَاصة قنَّاصٍ أو تفجير سيارة كما حدث مع حنا مقبل (أبو ثائر) مُحرّر المادَّة السياسية في جريدة المعركة، وميشيل النمري وناجي العلي أيقونة الرفض الشَّهيرة في لندن، أو حتى يُباغتك في صُوَرَةِ تَوقُّف النبض كما حَدَثَ مع شاعر المواجهات والحصارات معين بسيسو في فندق لندني في شتاء عام 1983.

نفس الحال مع محمد هويدي، أو نزيف دماغي كما حدث مع عدلي فخري مُغني الحريّة، أو حتى إثر عميلة جراحية كما حدث مع محمود درويش راوي التراجيديا الفلسطينية في مستشفى شهير بمدينة هويستن الأميركية 2008، أو لمجرد إهمال طبي كما حدث مع غالب هلسا في مستشفى دمشقي 1989، أو أن يقتنصه السرطان رغم، نجاته مِنْ ميتاتٍ مُتكرِّرَةٍ كما حَدَثَ مع يوسف حسن القزَّاز صوت الإذاعة الفلسطينية، أو أن يقودَك القدرُ لأن تدخلَ في حقلِ ألغامٍ كما حدث مع المذيعة الجنوبية نِعَم فارس.

جميع الشخصيات الرَّاحلة استعادتها اليوميات، لا كمجرد صُور وذكريات، بل كحيوات حقيقية، في فَرَحِها ونَزقِها، في هَزْلِها وفي غَضَبِها، في صَخَبِها وفي احتدادها وَحَمْلِ السِّلاح على بعضها بعضا. أعادت اليوميات إلى قلوب هذه الشخصيات النبضَ، في حماسها، وفي انفعالها، ولأصواتها القوة في إدانة التواطؤ العربي بقبول رجل إسرائيل رئيسًا على اللبنانيين مثلما عبَّر الكاتب المصري شوقي عبدالحكيم “بأنهم انجنوا” في تعبير دال على رفض ما يحدث.

أو لمواقفها النبيلة من خلال تأكيد حبها ودفاعها عن القضية الفلسطينية في أقسى المواقف وأدماها كما فَعل علي فودة، وهو على فراش الموت بعد إصاباته البالغة بسبب التفجير، برسالته الدَّاعِمَة للختيار، وأيضًا في خوفها وقلقها، وفي توترها، وفي صداماتها ومناقشتها، ودفاعاتها عن قناعتها الأيديولوجية.

-2-

ما بين وَلَعٍ وَحَنين للمكان/بيروت (ففيها صدرت مجموعته الشعرية الأولى، وفيها عُرف بالاسم الجديد، وفيها التقى بهند، وفيها ولدت يارا) وفيها افتقد للبشر، الأصدقاء الذين عمل معهم أو التقاهم أو ماتوا إلى جواره، يأتي الكتاب الذي يحتوى على أقسام ثلاثة، مُوزَّعًة بين أماكن العمل كمكتب الإذاعة الفلسطينية والجريدة، وبين بيوت الأصدقاء (غسَّان زقطان، زكريا محمد، ميشيل النمري، غالب هلسا، فيصل حوراني)، ولقاءات ومناقشات وسهرات، وتجهيزات للمادة الصحفية.

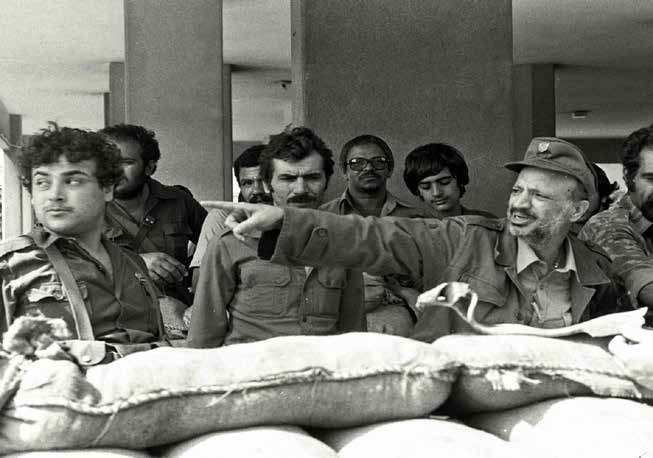

في القسم الأول الذي حَمَلَ عنوان «اليوميات» يطغي التسجيل، لكل ما يراه من مألوف وعادي وربما هامشي، فالمؤلف عَمَدَ إلى تأطيرها بتواريخ الأيام التي كُتبت فيها، أعلى الصفحة (تبدأ من 8 حزيران بدء الغارات التي شنَّها الطيران الإسرائيلي على محيط المدينة الرياضية، وتنتهي في 24 آب مع خروج رجال الفصائل الفلسطينية عبر البحر، الذي كانت تُدك منه المدينة بالبوارج البحرية الإسرائيلية الرابضة فيه، إلى المنافي الإجبارية) وهي بمثابة الأيام التي تلت حصار إرييل شارون لبيروت العاصمة عام 1982، على مدار السِّت والسبعين يومًا للحصار، وما لازم هذا الحصارـ من وحشية مُفْرِطَة في استخدام الكيان الصهيوني للآلة الحربية الثقيلة، والقنابل المحرَّمة دوليًا التي استخدمها في إبادة كل مظاهر الحياة في المدينة، وكأن هناك رغبة حقيقية في تدمير المكان، لا في حصاره، ومع تحقُّق الهدف من هذا الحصار على الأقل الهدف المادي من خروج الفصائل الفلسطينية من بيروت كما تجلّى بعد اتفاق الطائف، إلى مناطق التهجير الإجباري (تونس، دمشق، عدن)، إلا أن اليوميات كشفت عن وجه آخر، هو الهدف الحقيقي من هذه اليوميات، فمع الحصار وانقطاع المعونات الإنسانية بسبب سياسة المنع، إلا أن الطابع الإنساني كان أهم سِمةٍ لهذه اليوميات، فمع الأهمية للجانب التوثيقي للحصار والمعاناة الناتجة عنه، إلا أنها تجاوزتهما إلى مناطق أرحب وأهم، فقد كَشَفَ الحصار عن أوجه أخرى للبشر غير تلك الصورة التي نُدركهم بها في حياتنا، فقد أبرزت اليوميات صورة إنسانية للختيار الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات، في بساطته كما تمثلت في رتقه للفتق في البنطلون، فقد رفض تسابق الشباب العارضين عليه خدماتهم، قائلاً مازحًا «أنتم متزوجون والمتزوجون لا يعرفون هذه الأمور!» (83).

فثمة احتفاء خاص بالزعيم الفلسطيني، وتقديم صورة بسيطة عنه، داخل اليوميات، صورة إنسانية بمعنى الكلمة، دون التقليل من قيمته السياسية، وحُسن تقديره وإداراته للمعركة، ونجاحه الذي زاد من وحشية العدو ورغبته في اصطياده بأيّ ثمن، وهو ما تكرَّر في محاولات الاغتيال المتكرِّرة، بالإضافة إلى حرصة على تقديم الدعم المعنوي للمناضلين، وإصراره على عدم التسليم وإيمانه بقوة الكلمة التي تتوازى حسب تعبيره مع قوة المدفع، مُثَّمِنًا ما قامت به الإذاعة من دورٍ محوري في المعركة والصمود، وهو ما جعلها قِبلةً له، يزورها وَيَشدُّ من عضد العاملين بها. ويصفها بأنها «صوت الثورة وصوت أحرار العالم» (ص 102).

-3-

المقاومة والصمود

ليس الهدف الجوهري من اليوميات الإشادة ببطولات مزيفة، أو حتى تسجيل آليّ للمعارك وكيفية الصمود (وقد تحقَّق البعض منه)، وإنما كانت اليوميات بمثابة تأمُّل ذاتي للذات وللبشر المحيطين، ومراجعة المواقف، مثل استنكاره الألم الذي سبَّبه لهند زوجته بسبب خيانتها مع سلوى، فنراه يقف أمام ذاته معترفًا بنزوته ونزقه.

فهو لا يُقدِّمُ إدانته فقط للحكومات العربية وشعوبها في تخاذُّلهم عن الشَّعب البيروتي، وإنما تمتد إدانته إلى الرئيس بشير الجميل الذي قَبِلَ أنْ يأتي رئيسا مختارًا بوصفه مرشحَ «الزحف اليهودي على بيروت» من قبل السيد شارون، يتلقى أوامره من تل أبيب، وكذلك سخريته اللاذعة من صوت كامل الأسعد رئيس مجلس النواب اللبناني، وهو يُنَفِّذُ المسرحية الهزلية أمام شاشات التلفاز.

كما لم تكن الإدانة قاصرة على السِّيَاسيين وحسب بل تمتدُ لكَشْفِ زَيف المثقفين الذين فروا من الميدان أو حتى الذين اختفوا من المعركة، كما حدث مع الشاعر محمود درويش، وهو المعروف عنه شاعر الثورة والمقاومة، ومع كل هذا فلا تدخل الإدانات في باب تصفية الحسابات، فما حَدَثَ حَدَثَ، وَمَنْ مَاتَ مَاتَ أو مَنْ قُتِلَ قُتِلَ، بل وقد جَرى في النَّهْرِ ماءٌ، وإنما هي وَقْفَةٌ أمام المرآةِ، ليس غرضها تصفية حسابات أو التشهير والانتقام، فهذا ليس واردًا بالمرَّةِ، بل هي رَغبةٌ حقيقية في فَهْمِ ما جَرى، خاصَّة أنَّ بسبب ما حدث تغيَّرت خارطة لبنان تمامًا، وهو ما تجلَّى في القسم الثالث الذي أشبه بمرثية شجية عن مدينة مّا رأى من طيفها شيئًا بعد غياب جاوز الأربعة عشر عامًا، ليس المكان الذي تبدَّل بل طبوغرافية المكان برمتها، الناس والحجر، وفوقهما الهوية.

تكشف اليوميات عن الغرضِ الأساسيِّ من هذه الحرب التي عُرفت في الأدبيات باجتياح بيروت، لم يكن – كما ادّعت الصَّحافة – ردًّا على محاولة اغتيال السَّفير الإسرائيلي، وإنما غرضُها الخفي هو تركيع المقاومة، وجعلها ترفع الرايات البيضاء، أولاً، ثم إهانة كاملة للتاريخ العربي، وليس أدّل على هذا ما فعله المجنون إرييل شارون من ذهابه إلى قصر بعبدا والتقاط الصُّور وهو يجلس ببزته العسكرية الخضراء، وجزمته المغبَّرة، وراء مكتب الرئيس اللبناني.

أيّ رِسَالةٍ يُريدُ توصيلها هذا المجنون، لحُكَّام صامتين ومع الأسف توحَّد صمتهم مع صَمتِ شُعوبهم في ذات الوقت، غير الإهانة والذُّلِ. ومع هذا فلم يحدثْ ما رمى إليه الخبيث شارون، من تركيع المقاومة، بل الأعجب أن الحياة استمرت وتيرتها بنفس الدَأَبِ التي كانت عليه أيام السِّلْم، فها هي الجارة التي تقطنُ في البناية المقابلة لبناية «الحمرا سنتر»، تتزيَّن أمام المرآة مُوَاصِلة التقاليد الأنثوية لزمن السِّلم، كما أن الحبَّ يتسرّبُ – أيضًا – ويُمارسه البعض خِلْسَة (دون أدني إعارة لدويِّ الطائرات أو قذف البوارج) حتى ولو كان من طرف واحد، كما حدث مع الجارة التي أرسلتْ قبل يوم الرحيل مع فتاة في غاية الجمال هديّة ملفوفة بعناية «قلم باركر» مع رسالة على ورق زهرية إلى نبيل، صديقه في الإذاعة.

-4-

يحمل الجزء الثاني من اليوميات، «نصوص من الحصار»، ما كُتب من قصائد كتَبَها المؤلف بنفسه في رثاء الأصدقاءِ، ممن أَوْدَتْ بهم الحرب كما حدث مع علي فودة ونِعَم فارس، أو القصيدة المشتركة التي كتبها محمود درويش ومعين بسيسو بعنوان رسالة إلى جندي إسرائيلي، وقصيدة لسعدي يوسف، وقد حملت هذه القصائد رائحة البارود والدم،. لا ينقصُ هذه القصائد التي ولدت على أنغام المدفعية وأصوات الطائرات التي تدك البنايات، أو الانفجارات المدوية، أو حتى صرخات الاستغاثة من أمطار اللهب التي تُغَطِّي السَّماءَ، كما أن الجوُّ النفسي كان مُهَيَّأ لفعل الكتابة، رغم تصريحه بعدم استجابته للحدث شعرًا، وانتقاده للكثيرين بأنَّهم «دبَّجوا قصائد عرمرية وإنشائيات طنَّانة ونشروها في المعركة» (ص 82)، وهو تناقض مريب.

-5-

العودة إلى الفردوس

أما الجزء الأخير الذي حَمَلَ عنوان “لعودة إلى الفردوس المفقود”، فهو بمثابة مرثية شجيّة للمدينة التي لم تكن مسقط رأسه، ولا مجرد مدينة مرَّ بها بين مكانيْن، ولكنها كانت مدينة أسطورية من صُنعِ الإله «إيل» أو عليون أوَّل ملوك جبيل (كما تحكي الأساطير عنها) تزوج الآلهة بيروت، ثم بنى مدينة فدعتها زوجته «بيروت» باسمها.

أو تلك التي تغنَّى بها الشُّعراء فجعلوها متونًا وعناوين لقصائدهم مثلما فعل محمود درويش، فكانت عنده مرَّة المدينة المشتهاة التي يأتيها الآخرون، أو هي فسحة لحلم عربي، ومرَّة ثالثة هي مربع للجنس والمباذلة، وهي مرَّة رابعة مجرد قناع، ويمكن أن أضيفَ من عندي «مرآة» كشفت الوجوه الكاذبة، والنوايا الخبيثة لأصحاب المصالح.

جاءها شابًا لم يتجاوز السَّابعة والعشرين عامًا يحملُ حقيبته، بشعره الطويل، وقبلهما أحلامه وأماله، «حيث كان هناك أحلام»، وبفضلها صار له اسم بين المتخاطبين، بعد أن وارى الثَّرَىَ اسم النبي الذي أُعْطِي الكتاب (يحيى)، خلعه الأهل عليه علَّه يهتدي بالكتاب، تَرَكَ المقرف في الأردن، ملبيًا غواية المدينة التي نادته فلبَّى النداء، وقد تحقَّقت الغواية مرَّة ثانية، مع الشَّاعر السوري حسين بن حمزة سائرًا على نفس الدرب مهتديًا بما خطَّهُ الشاعر أمجد ناصر عن بيروت في مجلة “نزوى” العمانية.

جاءها أمجد مع الفارق بين الزيارتيْن، حيث في الثانية جاء مُلبيًا لدعوة حضور المؤتمر «القومي السادس»، وما أن وَصَلَ إلى المدينة ليلا حتى خَرَجَ من الفندق ليتلمسَ معالم المدينة التي أغوته قديمًا، فراحَ في سياحة هو ورفيقه السَّابق الشَّاعر عباس بيضون في شوارعها، وأزقتها وأرصفتها، وشواطئها، باحثًا عن مقاهيها القديمة التي كانت تكتظُ بالمثقفين، غائصًا في درب من الذكريات، وكأنَّه في مهمة «إحياء شبكة الصُّور المندثرة»، مسترجعًا مراحل تكوينه الثقافي، وبدايته مع عالم الشعر والقراءة، فعلى مقاهيها قرأ أكثر من ديوان شعري وتناقش مع أصدقائه (عماد الرحايمة وجواد البشيتي)، وفي مقهي «الغلاييني» قرأَ لأوّل مرَّة «أغاني مهيار الدمشقي» لأدونيس، و«ماذا صنعت بالذهب ماذا فعلت بالوردة» بطبعة «دار النهار» لأنسي الحاج، وفيها عمل، وفيها طبع أول ديوان له.

الرغبة في تلمُّس الأماكن والذكريات واستعادة الصور القديمة، نكأت الجروح، فبعد طواف وتجوال في كل الأماكن التي يعرفها، وما فيها من ذكريات نتساءل معه: فماذا تبقّى من كل ذلك؟ الجواب بصوتنا وصوته، مع الأسف لم يتبقَ غير الذكرى والألم، فلا عَادَ كما جاء الشَّابُ النحيفُ، ولا عادت المدينة التي ألفها وعشقها، فَكُلُّ شيءٍ تبدَّل وتغيَّر، ولم يَعُدْ معه إلا صوت الطائرات تُحلِّق في سماء المدينة، التي استسلمت لحالة السِّلم طواعية حسب اتفاق الطائف، وما أحدثه هذا الاتفاق من عملية إحلال وتجريف ثقافي بشع مارسته السِّياسة على هذه المدينة، بدخول لاعبين جُدُد، حاميلن معهم آلة التغيير «البترودولار» فاختفت المقاهي التي شهدت تكوينه (هم) الثقافي كالغلاييني أو الدولشي فيتا، الهورس شو (أشهر مقهى ثقافي عرفه لبنان في الستينيات)، والإكسبرس.

بل على الجملة تراجعت ظاهرة المقاهي في شارع الحمراء، وعلى إثرها اختفى مطعم «يلدزلار»، و”الأندلس”، والعجيب أن استبدلت مطاعم الهمبروغر والأكلات السَّريعة بالمقاهي الثقافية، كما هَجَرَ المثقفون المقاهي، وحلَّ محلهم جيلٌ جديدٌ، من أبناء الشَّرِيحة الضَّارِبة في الغَلاء المعيشي الخرافي، وطبقًا لسياسة السُّوق الجديد صار لهم مكانهم بالاسم الغربي «سيتي كافيه». مع تعزيز صعودهم الطبقي بقيادة الجيب شيروكي والهواتف النقالة، أو ارتداء الأزياء الممهورة ببيوتات الأزياء العالمية. حتى شارع الحمراء الذي كان مِلَء السَّمع العربي أو ما عُرِفَ بـ«شانزليزيه العرب»، بوصفه مَسْرحًا للحداثة العربية وشخوصها ، صَارَ مَسْخًا.

-6-

وطن براحة اليد

الأدهى أو الأنكى أن بيروت التي تواضع اللبنانيون بميثاق غير مكتوب، على جعلها عربية، عندما كانت الحياة العربية تبحث عن «مدينة تكون عاصمة للفكرة الحرة، التي لا تحتملها العواصم الأخرى، ووسيطًا بين شرق وغرب، ومختبرًا للكتابة، ومطبعًا للكتاب، ومصرفًا لأهل المال، ومقرًا إقليميًا لشركات الغرب الكبرى، وقناعًا للتجسس، ومنفى آمنًا للاجئ السياسي ومتنَّفسًا للاحتقانات، فكانت بيروت» (ص 177)، صارت مع الأسف مزيجًا للتنوُّع اللبناني، أنتجت نصًا أدبيًا منكفئا إلى الداخل.

جاءت الكتابة الحالية لجيل الشاعر بلال خبيز استجابة لأصحاب النزعة اللبنانية في الأربعينات (ميشال شيحا، سعيد عقل، فؤاد مالك) تُعبِّر عن الشُّروخ والانكسارات التي مُنِيت بها. بل يُقدِّم المؤلف مع حسرته لما آلَ إليه الحال دوافع هذا النكوص، حيث يرجعه وفق منظور ماركسي إلى «ما شهده لبنان من تشظٍّ وتفتيت في النَّسيج الاجتماعي وانهيار في الدعاوى السِّياسية للفرقاء، وردائفهم في الخارج، سيطبع مستويات عِدَّة من البنية الفوقية بطابعه وفي صميم ذلك الكتابة بصفتها الوسيط الأكثر حساسية واستجابة لالتقاط الاهتزازات والتوتّرات»(ص 221).

-7-

بعد هذا التِّجِوَال في المدينة بحثًا عن المكان (الذي كان) والبشر (الذين عشقهم) يكتشف أمجد ناصر، أن العالم الذي جاء باحثًا عنه انطوى «بناسه وأعلامه وشاراته وأسلحته، وكتبه وتجاوزاته ومعجمه وأحلامه» مع الأسف واندثر «دون أن يتركَ أطلالاً»، أو كما اكتشف أنهم «أطلاله ووشمه الحائل» (ص 197).

لن نذهبَ بعيدًا عن مرثية أمجد لو ألصقنا ما حَدَثَ في بيروت بعد الاجتياح وعمليات التجريف الثقافي بعد تغوُّل رأس المال، على أيِّ بقعة أخرى من البقاع العربية التي اُستبيحت سواء بمستعمِر جلبناه ليردَّ لنا العَارَ الذي أَلحقَه بنا الأخ والجار الشقيق، أو بالعدو الوطني (إن جاز التعبير) بتحالفه في الباطن مع عدو ظللنا نحفظُ وَنُرْضِعُ أطفالنا أنشودتنا كُلّ صباحٍ حتى لا يضيعُ الدم فنردد معًا «لا تصالح ولو منحوك الذهب»، فما بَقِي على العهد وما أُعطي الذهبَ جَزَاءً للنكوص بالعهد.

لا فرق بين بيروت التي تنازعتها المصالح الطائفية، والأوطان المجاورة، فالصُّور متداخلة، والتجريف والتغريب طَالا الجميع، لم يَعُد المكان وفقط مَسْخًا، بل صِرْنَا نحن مُشوَّهين بِذَاكرة مَعْطُوَبةٍ، استبدلت الهوانَ والذُّلَ بالأمجاد والانتصارات. ولم تَعُد بيروت هي التي بحجم رَاحَةِ اليَدِ، وفقط، بل ـ مع الأسف ـ صَار الوطن الذي تغنَّينا به «الوطن الأكبر» وفَرِحنا بانتصاراته «الكاسية رايتنا»، وحَلُمنا به «أكبر من الوجود كله من الخلود كله» أخذَ يتضاءل، وينزوي، ربما يأتي يومٌ لا يتوازى فيه مع رَاحَةِ اليدِ، التي رأى الشَّاعر أمجد ناصر بيروت (وقتها) مساوية لها.