آنا الشاحبة

لم أعد إلى أرض الوطن، منذ أن اندلعت نيران الحرب، حتى ربيع عام 1950. عند عودتي لم أجد أحدًا أعرفه في المدينة، ومن دواعي سروري، أن والديّ قد تركا لي بعض المال، فاستأجرت غرفة في المدينة، حيث كنت دومًا أستلقي على الفراش أدخن بشراهة، وأظل أرتقب، دونما أن أعرف ماذا أرتقب على وجه التحديد، حتى أنني فقدت الرغبة في الذهاب إلى العمل. أعطيت صاحبة المنزل نقودًا، وابتاعت لي الأغراض كافة، وأعدّت لي الطعام. في كل مرة، كانت السيدة تُحضر القهوة أو الطعام إلى غرفتي، كانت تمكث أكثر مما أرغب، فيما بعد، علمت أن ابنها سقط قتيلًا في الحرب في منطقة تدعي “كالينوفكا”. كانت تمضي إلى الداخل، وتضع الصينية على الطاولة، وتسير إلى ركن ركين معتم حيث ينتصب الفراش. هناك كنت أستلقي، واعتدت أن أطفئ السجائر على الحائط قبالتي، حيث تشكلت عليه بقعٌ سوداء داكنةٌ. كانت امرأة نحيلة الجسد، وذابلة النضارة، حينما كانت تقف، وتتطلع إليّ من فوق فراشي، كانت الرهبة تسري إلى صدري. في البداية ظننت أن لوثةً من جنون قد أصابتها؛ لأن عينيها كانتا واسعتين وتلتمعان بشدة، ولطالما كانت تسألني عن ابنها قائلةً: “هل أنت متيقن أنك لم تذهب إلى هناك؟! تلك المنطقة تدعى كالينوفكا، ألم تذهب إلى هناك ذات مرة؟”

بالفعل، لم أكن أعرف هذا المكان، وفي كل مرة كانت تُلقي بسؤالها، كنت أديم النظر إلى الحائط أمامي، وأخبرها: “لا أستطيع التذكر!”. لم تكن امرأة مهووسة، بل كانت امرأة لطيفة ورقيقة للغاية، وكلما سألتني عن ابنها المفقود، نخر الألم روحي عميقًا. لاحقني سؤالها المعهود في اليوم عدة مرات، وعندما كنت أمضي إلى مطبخها، كنت أتطلع إلى صورة ابنها المعلقة فوق الأريكة، كان شابًا أشقر، وقد بدا في زي المشاة العسكري، وعلى شفتيه لاحت بسمة خفيفة.

“التقطت هذه الصورة في المعسكر، قبل أن يخرجوا إلى صفوف المعركة”، قالت صاحبة المنزل. لم تكن صورة طولية، وقد وضع الشاب خوذةً فولاذيةً، ومن الخلف لاحت أطلال حصن وهميّ، تشابكت مع عروش عنب اصطناعية. ‘كان سائق القطار!’ قالت ثم أردفت: كانت هذه الصورة في القطار، كم كان شابًا نشيطًا!”.

اعتادت حمل صندوق الصور، الموضوع على ماكينة الخياطة، بين قطع القماش المهترئة وبكرات الخيط، ودومًا كانت تدفع بمجموعة من صور ابنها إلى يدي، وكان من بين الصور صورة جماعية له في المدرسة، صورة لصبيٍ صغيرٍ، يجلس في منتصف الصف الأول، و”لوح الكتابة” قد وُضع بين ركبتيه، وكُتب عليه على حدة، السادس والسابع ثم الثامن، وشريط من المطاط الأحمر قد طوق جميع الصور، وصورة أخرى التقطت في احتفال المناولة الأولى؛ بدا فيها وهو يرتدي حلةً سوداء أنيقة، وعلى شفتيه ابتسامة، حاملًا في يديه شمعة عملاقة، وفي الخلفية لافتة كبيرة، مرسومة بكأسٍ ذهبي. وتبدّى في الصورة التالية كمتدرب على صناعة الأقفال، وهو يقف أمام المخرطة، ووجهه يشع حرارةً، ويمسك ببعض الأوراق في يديه.

“لم تكن هذه وظيفته!” قالت صاحبة المنزل ثم أردفت: “كانت وظيفة شاقة للغاية!”، ثم أطلعتني على الصورة الأخيرة، وكانت قبل نشوب الحرب. وقف فيها بجانب قطار الخط التاسع في زي سائق القطار، وقتها تعرفت على كشك المرطبات الذي ظهر في الصورة، حيث كنت دومًا أبتاع السجائر قبل سنوات الحرب، كما تعرفت على أشجار الحور العتيقة، التي لا تزال باقية حتى اليوم، و”الفيلا” الرابضة أمامها أسود ذهبية، لكن الآن ما عاد لها أثرٌ. رحت أفكر في تلك الفتاة، التي اعتادت ركوب قطار الخط التاسع، كانت فتاة جميلة ذات وجه شاحب، وعينين ضيقتين. بت طويلًا أتفرس في صورة ابنها، وهو يقف بجانب قطار الخط التاسع، وأنا شارد الذهن أفكر في أشياء كثيرة: تلك الفتاة الحسناء، ومصنع الصابون حيث كنت أعمل آنذاك، حتى أنني سمعت صرير عجلات القطار السريعة، ورأيت عصير الليمون الأحمر، الذي احتسيته في ذلك الصيف في الكشك، كما رأيت ملصقات السجائر الخضراء، ثم طفت صورة تلك الحسناء مرة أخرى على صفحة ذاكرتي.

– هل تعرفت عليه الآن!؟ سألت صاحبة المنزل.

أومأت رأسي بالنفي، ثم أعدت الصورة إلى الصندوق. بدت الصورة لامعة وحديثة، رغم أن تاريخها يعود إلى ثمانية أعوام.

– لا! لا! كالينوفكا، لا أعرفها! قلت هاتفًا.

اعتدت الذهاب إلى مطبخها، واعتادت التردد على غرفتي. كنت أبيت طوال اليوم، أفكر فيما أريد أن أمحوه من أوراق ذاكرتي، وما كان شيئًا أتوق إلى نسيانه سوى سنوات الحرب.. كنت ألقي برماد السجائر خلف فراشي، وأطفئ جمرتها على الحائط قبالتي. في بعض الأوقات، عندما كنت أستلقي، كان يتناهى إلى سمعي صوت الفتاة التي تسكن بالغرفة المجاورة، أو يمس أذنيّ، صوت الرجل اليوغسلافي النزيل بغرفة بجانب المطبخ، وهو يلقي بسيلٍ من الكلمات النابية، أثناء بحثه عن مفتاح الضوء، قبل أن يمضي إلى داخل الغرفة.

مكثت في الغرفة ثلاثة أسابيع، وأثناء هذه الفترة، أمسكت بصور ابنها “كارل” خمسين مرةً… ذات مرة انتبهت أن الصورة التي يقف فيها الابن أمام عربة القطار، مبتسمًا وهو ممسكٌ بحافظة نقوده، لم تكن فيها عربة القطار شاغرة، وعندما دققت النظر، رأيت فتاةً جالسةً، وقد رفّت على شفتيها بسمةٌ حلوةٌ. كانت فتاة حلوة التقاسيم، ولطالما كانت صورتها، تقفز إلى ذاكرتي وقت الحرب. دنت صاحبة المنزل مني، وتطلعت إليّ في اهتمامً قائلة: “الآن تعرفت عليه؟”، ثم مضت حتى وقفت خلفي، بينما راحت رائحة البازلاء الشهية التي وضعتها في مئزر المطبخ، تتضوع من وراء ظهري.

– لا أعرف ابنك! لكنني أعرف الفتاة!

– هل تعرف الفتاة؟

– إنها خطيبته! لكن من حسن الحظ، أنه لن يراها مرة أخرى. قالت صاحبة المنزل.

– لماذا؟ سألتها.

لم تلق بالًا لسؤالي، بل جلست على مقعدٍ بجوار النافذة، وواصلت تقشير البازلاء.

ودونما أن تتطلع إليّ سألتني:

– هل تعرف هذه الفتاة؟

قبضت على الصورة، ومددت بصرى نحوها، وطفقت أحكي لها عن مصنع الصابون، وقطار الخط التاسع، وتلك الحسناء التي اعتادت الصعود إلى القطار.

– هل هناك شيء آخر؟

– لا هذا كل شيء!

تركت البازلاء تتدحرج في مصفاةٍ، ثم فتحت عليها صنبور المياه. في هذه اللحظة، لم يتسن لي رؤية سوى ظهرها الهزيل.

– عندما تراها مرة أخرى، ستفهم لماذا قلت إنه من حسن الحظ، أنه لن يراها مرة أخرى.

– أراها مرة أخرى؟

جففت يديها في مئزر المطبخ، وسارت نحوي، ثم أخذت مني الصورة في رفقٍ. في هذه اللحظة، بدا وجهها أكثر نحافةً من ذي قبل، وأخذت تحدق النظر بي، ثم وضعت يدها على ذراعي الأيسر قائلةً:

– تسكن في الغرفة المجاورة، اسمها “آنا”، لكن نناديها “آنا الشاحبة”؛ لأن بشرة وجهها بيضاء حد الذبول.

– ألم ترها بالفعل من قبل هنا؟

– لم أرها على الإطلاق، لكن صوتها تناهي إلى مسامعي عدة مرات، ماذا حدث لها؟

– لا أود الحديث عن هذا الأمر، لكن من الأفضل أن تعرف حقيقة الأمر. تخرب وجهها بالكامل، وملأته الندوب، بعد أن سقطت من شرفة متجر إثر ضغط الهواء، إذا رأيتها، لن تعرفها!

في المساء، انتظرت طويلًا، حتى سمعت صوت خطى في الردهة، لكنني أخطأت الصوت في المرة الأولى، فقد كان صوت اليوغسلافي مديد القامة. طفق يتطلع إليّ في ذهول، عندما تعثرت قدماي وسقطت في الردهة، فأحسست بحرجٍ بالغٍ، وكل ما تسني لي فعله، هو أنني ألقيت عليه التحية قائلًا: “مساء الخير”، وسرعان ما عدت إلى غرفتي.

حاولت أن أتصور وجهها الغائر بالندوب في مخيلتي، لكنني عجزت عن تخيل هذه الصورة، فدومًا كان يتراءى لي وجهها الصبوح. تذكرت مصنع الصابون، ووالديّ، وفتاة أخرى، كنت أواعدها في تلك الأيام المنقضية، كانت تدعى “إليزابيث”، لكنها طلبت مني أن أناديها “موتز”، وفي كل مرة، كنت أقبل ثغرها، كانت شفتاها تنفرج عن ابتسامة رقيقة، بينما أنا كنت أحس بحماقةٍ شديدةٍ. أثناء الحرب دومًا كانت تراسلني، وترسل لي علب بسكويت محليّ الصنع، وكان يصلني دومًا مفتتًا، كما وصلتني منها علب السجائر والصحف. خطت لي ذات مرة في إحدى رسائلها هذه الكلمات: “ستحرز ثلاثة انتصارات، وأنا حقًا أشعر بالفخر لوجودك هناك!”.

لكن أنا لم أشعر لحظةً واحدةً بالفخر لوجودي هناك! عندما غادرت، وعدت إلى أرض الوطن، لم أرسل لها رسالةً كي أخبرها بعودتي. في تلك الأيام، واعدت ابنة تاجر التبغ، الذي كان يسكن في منزلنا، أهديتها صابونة من مصنعنا، وأهدتني سجائر. تكررت اللقاءات، مرة نمضي إلى السينما، ومرة أخرى نذهب إلى مكانٍ للرقص. ذات يوم، كانت غرفتها شاغرة بعد أن غادر والداها، فدعتني إليها. في العتمة الجامحة، دفعتها إلى الأريكة، وعندما انحنيت نحوها، أشعلت مفتاح الضوء، وأخذت تبتسم لي، وفجأةً، رأيت صورة هتلر معلقة على الحائط، كانت صورة ملونة، وقد التصقت حول هتلر- على ورق الحائط الوردي – مجموعة من الرجال بوجوهٍ واجمةٍ، وُضعت صورهم على شكل قلب، ورجال يضعون خوذات فولاذية، كما التصقت بطاقات بريدية، وجميع الصور كانت مقطوعة من المجلات. تركت الفتاة على الأريكة، وأشعلت سيجارة ومضيت إلى الخارج. فيما بعد راسلتني الفتاتان خلال الحرب، وامتزجت كلماتهما بلومٍ وعتابٍ؛ لأنني أسأت معاملتهما، لكنني لم ألق بالًا بالرد على الرسالتين..

انتظرت “آنا” طويلًا، وأنا أدخن في نهمٍ شديدٍ في الظلام الثقيل، وطفقت أفكر في أشياء كثيرة، وعندما وضع المفتاح في القفل، أحسست بخوفٍ شديدٍ أن أنهض، وأمضي لرؤية وجهها. انفتح باب غرفتها، وشرعت تقطع الغرفة ذهابًا وإيابًا،. خرجت من غرفتي، وانتظرت في الردهة، لكن صمتًا مهيبًا قد ساد الغرفة، وسكنت الحركة، وانقطع صوت الغناء، فخشيت أن أطرق باب غرفتها. مسّ أذنيّ صوت اليوغسلافي مديد القامة، وهو يذرع غرفته ذهابًا وإيابًا، وصوت غمغمته، ثم تناهى إلى سمعي من غرفة صاحبة المنزل، صوت فقاقيع الماء في الغلاية، لكن غرفة “آنا” كانت غارقة في الصمت. ومن باب غرفتي المفتوح، رأيت البقع السوداء على ورق الحائط بسبب سجائري.

تمدد اليوغسلافي في الفراش، ولم أعد أسمع صوته، فقط مسّ أذنيّ صوت غمغمته، وتوقف أيضًا صوت الغلاية في غرفة صاحبة المنزل، بينما صوت غطاء وعاء القهوة، قد تناهى من غرفتها، وكان السكون لا يزال يخيم على غرفة “آنا”. في هذه اللحظة، خطر لي خاطرٌ، أنها ستخبرني بالأفكار التي صالت وجالت في رأسها، عندما كنت أقف على باب غرفتها… ورن صوت في أغواري يردد: أنها ستخبرني في وقت لاحق.. ستخبرني بكل شيء.

سبحت بعيني في صورة، كانت معلقةً بجانب باب غرفتها؛ بدا أمامي بحرٌ تتلألأ مياهه كقطع الفضة، خرجت منه حوريةٌ في شعرٍ أشقر ومبلل. وقفت تتطلع إلى صبيٍ صغيرٍ يختبئ بين شجيرات زاهية الخضرة، وقد تسنّت لي رؤية صدرها الأيسر العاري، وجيدها الطويل المرمري بمنتهى الوضوح.

لا أعرف متى بالتحديد، لكنني فيما بعد، وضعت يدي على مقبض باب غرفتها، وقبل أن أدير المقبض وأفتح الباب على مهلٍ، أيقنت أنني ربحت “آنا”.. ومن الباب المفتوح، لاح وجهها المَلِيء بالندوب المائلة إلى الزرقة، وتضوعت رائحة الفطر، الذي كان يغلي في القِدر من غرفتها، ثم فتحت الباب على مصراعيه، ووضعت يدي على كتفها، وحاولت أن أبتسم.

(تمّت)

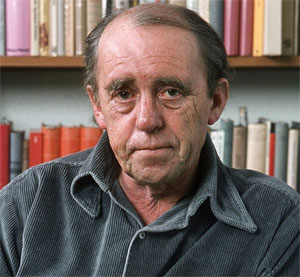

هاينريش بول: رائد الأدب الألماني الحديث. ولد في مدينة كولونيا في عام 1917، ووافته المنية في عام 1985. حاز على جائزة نوبل للآداب في عام 1972، ولُقب بـ”ضمير الأمة الألمانية”. نشأ في أسرة فقيرة، حيث كان والده يعمل في أعمال النجارة. جُند إجباريًا في عام 1938، واشترك في الحرب مدة ست سنوات. جسدت أعماله الأدبية، المعاناة التي شهدتها ألمانيا إبان اندلاع الحرب العالمية الثانية وبعدها، وتناولت معظم أعماله ويلات الحرب، وما كابده من عذابات أثناء سنواتها. حظيت أعماله باهتمامٍ عالميٍ بالغٍ بعد حصده جائزة نوبل للآداب. من أهم أعماله الروائية: “الملاك الصامت”، و”تأملات المهرج”، و”بيت بلا حراس”، و”أين كنت يا آدم؟”، و”لم يقل كلمة واحدة!”، و”مذكرات أيرلندية” وغيرها من الأعمال الإبداعية الأخرى، والتي تُرجمت إلى أكثر من ثلاثين لغة أجنبية.

• الترجمة عن الألمانية: ميرا أحمد