حفنة من زجاج

حدثتني سين: تقولين بالقصِّ تتلاشى حدَبةُ الحِكاية، ولكنْ وَمع كلّ تفصيلٍ أقصّه عليكِ أشعرُ بالتَّضاؤلِ أكثرَ منهُ بالتخفّف، أشعر أنني أفقد جزءاً منّي، جزءاً لمْ يعدْ لي، بلْ للجَميع!

بدأَت حكايتي مع وصولي إلى الصف الرابع الابتدائي حيث أخذت علامات البلوغِ تظهر على جسَدي، تلك العلاماتُ كانت أوّل من ظلمني. كان زملائي وزميلاتي في المدرسة يتَغامزون إلى تكوّر صَدري فأحاولُ إخفاءَه ولا أعلمُ كيف أفعلُ ذلك. أمّي، المرأةُ الأميّة، لمْ تلاحِظ بروز ملامح بلوغٍ في جسَدي، ملامح تتطلبُ منها الانتباهَ ونصحي بارتداءِ حمّالة صدرٍ تثبِّتُ اهتزازهُ وتقللُ منْ فورةِ نموِّه. لطالما اعتقدْتُ أنها لا تلحظ وجودي أساساً، فهي مشغولةٌ بإخوتي وأخواتي الصِّغار وبمواعيدِ حلبِ البقرة وإطعامِها وتسْريحِ الدّجاج وتبييته، على العكسِ من ذلك تماماً، كان معلّم الرياضيات في الصف “شديدِ الملاحَظة”، يتعجّل في شرح الدرس ومن ثم يوزع التدريبات على الطلاب، ليتأتى له في الوقت المتبقي القيام بما يقوم به في كلّ حصة.

معلمتنا في الصف الرابع لم تكن مقنِعةً في إعطائها لمادة الرياضيات، وبعد شكاوٍ متعددة من أهالي الأطفال، خص المدير مقرر الرياضيات بمعلمٍ شاب لم يتخرج بعد من جامعته، ومن ذلك الحين باتت المدرسة في عيني جحيماً أكره الاقتراب منه، فأتقصد التأخر عن المدرسة، وعند انتهاء الدوام أحاول أن أكون أول الناجين من أسوارها العالية. كانت المدرسة مشنقة تخنقني. في حصة المعلم ذاك أحاول أن أسارع للجلوس في مقاعد الصف الأولى، إلا أن محاولاتي تبوء بالفشل بمجرد دخوله من الباب؛ فأسمع كلمات مصيري اليومي المشؤوم: “اذهبي واجلسي في المقعد الخلفي”.

بعد أن يشرح الدرس يبدأ بتوزيع أوراق التدريبات على زملائي جميعاً من بداية الجهة اليمنى في أول مقعد إلى أن يصل إلى أقصى الجهة اليسرى في المقعد الأخير الفارغ أي مقعدي أنا، يقف شارحاً للتلاميذ الأسئلة وبيده ورقة التدريب الأخيرة؛ ورقتي. لا يسلمني إياها كما زملائي، بل يقف خلف ظهور الأطفال جميعا ويأمرهم ألاّ ينظروا إلى الخلف مطلقا وإلا ضربهم، الجملة الأكثر رعباً كانت:

” عند الانتهاء من التمرينات، أغمضوا أعينكم وضعوا رؤوسكم على المقاعد”.

كعصفور صغير يرتجف لا حول له ولا قوة، تبدأ أقدامي بالرجفان فحملة التعذيب ها قد اقتربت؛ يجلس بجانبي ويضع الورقة على المقعد.

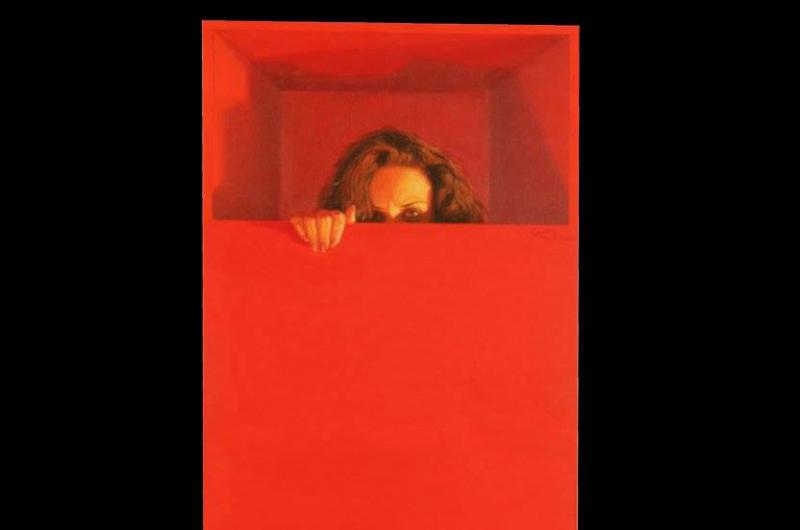

بدايةً، كنت أمد يدي لأتناول ورقة التدريب لأبدأ بحل الأسئلة أسوة بزملائي الأطفال، لكن تلك الحركة هي بالنسبة إليه نقطة البدء بملامستي من يدي، يدي الصغيرة التي أسحبها بسرعة، وأخبئها خلف ظهري، فيبتسم ويعيد مدَّ الورقة مرة أخرى، كنت أنزوي وأتقلص في طرف المقعد ملتصقةً بالحائط، التعب والإرهاق ينالان مني مبلغاً وأنا في حالة التملص تلك كي لا يدخل يده إلى جسمي. ما كان يؤلمني ويدهشني في آن معا أن ملامحه توحي بأنه كان يبدو عليه الاستمتاع بكل دفاعاتي، بكل غضبي. يستغل إخفائي ليدي خلف ظهري ليقترب من ركبتي، تلتصق ركبتاي ببعضهما يستمر بمد يده الطويلة، كنت أشعر أن يده طويلة جدا جدا، ربما ستصل لي حتى لو استمريت بالالتصاق بالحائط أو خرجت منه. بالرغم من أنني كنت اشعر برهبة كونه معلماً، إلا أنني تجرأت مراراً ودفرت يده بعيدا. مع رنة الجرس يرفع الأطفال رؤوسهم، أخفي وجهي المحمر بكلتا يدي، وأمسح عرقي بينما أشعر بأن حملة التعذيب قد انتهت.

ينظر إليّ بوجهٍ لا يشبه وجوه البشر، ثم يغمزني ويضع لي عشرة على ورقة التدريب، مع أنني لم أحل أيّ سؤال.

كان يستغل أنني طفلة لا تعرف كل الحركات الجنسية التي يمكن أن تُمثَّل باليد والأصابع، فإذا به يؤشر لي بيده وأصابعه هل تعرفين ما معنى هذه الإشارة؟ بماذا يذكرك شكل يدي في هذا التشكيل؟

إن صادف والتقيته في الحصص النهائية من المدرسة، يلح عليّ أن أرافقه إلى البستان، يخبرني أن هناك مفاجأة لي، سأسعد بها كثيراً، أرفض وأرفض وأسارع للخروج من المدرسة بين سرب الأطفال كي لا يستفرد بي، كانت ركبي ترتجف تحتي، وبينما أغادر الأسوار العالية يبدأ البول بالتسرب ساخناً بطيئاً كما لو أنه الفرَج.

لم يكن بجانبي أحد أشكو له ما يحصل معي، كنت الطفلة البكر في البيت، لا بل في العائلة جميعا، كان الجميع يراني الفتاة الناضجة العاقلة التي تهتم بالأطفال الصغار وتعتني بهم أثناء غياب الكبار في الحقل. كانوا يرون أنني الفتاة ذات التربية والتنشئة الأفضل التي لا تشكو ولا تغضب، لا تشتهي لباسا جديدا ولا تتطلب حقيبة ملونة كصديقاتها في الصف، كنت القدوة في عينهم، لذا كنت أحاكم نفسي ألف مرة وأقاضي تصرفاتي جميعها قبل أن يقاضيني أحدهم.

عندما نبهتْ الجاراتُ أمي بأنَّ عليها أن تحجّبني لأتجنبَ أذى الصبيَةَ والرجال، سعدتُ بالفكرة أكثر من سعادتها هي بها، فحكاية ذو اليد الطويلة معي ستنتهي. لم أكن الوحيدة في الصف التي ترتدي الحجاب، إلا أن ارتدائي له أثار حفيظة المعلم وثار غضباً، فأمرنا جميعاً أن نخلع الحجاب أثناء حصته، مدعياً أن المدارس المحترمة في العالم لا تقبل بارتداء الحجاب. أخبرت الفتيات أهاليهن بإجبارهن على خلع الحجاب في الصف، فثاروا غضباً ضدهُ، لدرجةِ أنهم أرسلوا خمسة رجال إلى المدرسة ليهددوه بالضرب المبرح إن لم يرتدع عن أمر بناتهن بـ”السفور”، يومها سمعت والدي يصرخ وقد احمر وجهه غضباً: (البنات شرفنا، وحجابهم خط أحمر!)، أخذت أرتجف خوفاً، فماذا لو عرفوا أن قصتي مع المعلم أكثر من حجاب؟ ماذا لو أخبرتهم بأنه يمد يده إلى جسدي.

اليوم وبعد كل هذه السنين، بات الحجاب وطريقتي المبالغ فيها بالتستر جداراً يقيني من التواصل مع الرجال.

عندما أتيت إلى هولندا بات هذا الجدار الآمن غلالةً من التشويش، أشعر خلفها أنني لا أشبه الآخرين. في قاعات دراسة اللغة الهولندية تحول غلالة التشويش تلك بيني وبين السبورة، أشعر أن عينا معلم اللغة الهولندية مليئة بالأسئلة، من مثل لماذا ترتدين حجاباً، لماذا أنت هكذا خجولة، لماذا تتعرقين كثيراً؟ أسئلة جوابها كانت خلفه صورة معلمي ذاك. يرافقني شعور الخوف من دخول معلم اللغة الهولندية إلى الصف فعيناي كانتا لا تزالان تراقبان الممر، تستمتعان بلحظات الحرية القليلة قبل أن يدخل المعلم ويرتفع الدم في عروقي خوفاً بمجرد دخوله الصف، لا أستطيع رفع عينيّ إلى وجهه وهو يلقي تحية الصباح. ستة أعوام في هذه البلد وأنا غير قادرة على بناء جملة واحد بالهولندية، تكبلني غمامة التشويش تلك فتحُولُ بين المعلومة وبين دماغي، أسمع صوت الأستاذ وأسمع جملا وكلمات يقولها ولكنها كانت طلاسم لا تتطابق مع معانٍ مسبقة في ذهني.

وصفُ والدي لي بالفاشلة بالدراسة واقع لا اعترض عليه، إلا أنه لم يوفق بقوله أنني ذات ذاكرة مخرومة، فذاكرتي لا تهمل التفاصيل وهي سبب نفوري وامتناعي عن الالتحاق بالمدرسة الإعدادية.

جارتي الهولندية كلما رأتني كررت حكمتها حول أهمية التعليم، مضيفة جملاً من مثل: “لو كنتِ قد تعلمتِ في بلادك لكان تعلمك للغة الهولندية أسهل بكثير”، أو “لكنت الآن قد وجدتِ عملا” أو “لتمكنتِ من ملاحقة شؤون أطفالك في مدارسهم وتابعتِ ما يأخذونه من وظائفَ ودرّبتهم على امتحاناتهم”. أحاول أن أصم أذنيَّ عن كل تلك النّصائح، أطأطئ رأسي وأتمنى لو أستطيع دفنه أكثر بين ترقوتي كتفي، مثلما أمنيتي القديمة بابتلاع ثديي الكبيرين عند حبسي لهواء الشهيق.

بينما كانت أمي تهتم بضيافة جاراتها وصديقاتها كنت أنقل نظري بينهن أبحث عن المرأة الطيبة والقوية القادرة على كتمان سري ومساعدتي، إلا أنني لم أجدها يوما.

الآن وبعد مرور كل هذه السنوات أتساءل ترى ماذا لو كنت أنا إحدى تلك النساء واشتكت لي طفلة من تحرش معلمها؟ ترى ماذا عساني فاعلة لأحميها؟

هل سأكون قادرة على صفع المعلم أو البصق في وجهه؟

في مجتمعنا لا تتحدث النساء مع الرجال إلا إن كانوا أحد محارمها، ما يعني أنني سأكون عاجزة معوقة غير قادرة على مساعدتها ورفع صوتي بوجهه وإهانته، كما أنني سأتردد في الشكوى لإدارة المدرسة لأن الأمر يعني تهديداً لسمعة المدرسة، والتي غالبا ما ستتملص من التهمة بنسب الأمر إلى خيالات الطفلة. أما احتمال إبلاغي أسرة الطفلة بما تعانيه ابنتهم يعني أن هناك عنفاً محتملاً ربما يصل لغسل العار بالقتل. فالمشكلة ليست بين الطفلة والمعلم بل بين عائلتين كبيرتين هما عائلة المعلم وعائلة الطفلة التي ربما يمتد حجمها ليكون ثلاثة أرباع البلد. الجميع سيحاول أن يأخذ دور الضحية والنبيل معاً. والبنت كالزجاج إن أصابها كسر مرة لن تعود كما كانت، ستوسم الطفلة وأسرتها دائماً بالعار؛ ها هي البنت التي تم التحرش بها!

في الخامسة عشرة من عمري تزوجت من أحد أقربائي. كنت حينها خائفة من الزواج، فمفهوم الزواج كان بالنسبة إليّ مقززا، إلا أنني شعرت أيضاً أنني محظوظة، فسأجد نصيباً على الرغم من أنه تم التحرش بي.

لا أذكر أنني شعرت يوما أثناء زواجي بكرامتي، لطالما شعرت بنقص ما، بقلة ثقة في نفسي، بل إنني لم أشعر بأنني كبرت بالعمر، إلا إن كان المقصود بالتقدم بالعمر ظهور التجاعيد في وجهي وترهل جسدي بسبب الولادة والجلوس في المنزل. كنت وما زلت أشعر بأنني الأدنى وهو المتفوق، هو الرجل الذي لا يعيبه أمر، وأنا الطفلة التي تم التحرش بها، أشعر بتفوقه عليّ، تفوقه الجسدي والنفسي والذهني، أشعر بأنني لا أعرف كيف أخطو خطوة واحدة دونه.

بعد اللجوء واستقرارنا في هولندا أصبحت أكثر اعتمادا عليه بالإضافة إلى شعور مرير بالتقصير، أشعر أنني عالة، مجرد رقم مهمل، يمكن الاستغناء عنه.

امرأة لا تعرف لغة هذه البلد هي امرأة معاقة، حرفياً.

كل ما قمت به طيلة وجودنا في بلاد اللجوء هذه هو الطبخ والتنظيف، أما هو فكان يقوم بكل شيء آخر، يشتري البقالة، ويعمل خارج المنزل ويدفع الفواتير ويحل مشاكل الضرائب ومشاكل الأطفال في مدارسهم ويأخذهم إلى الطبيب ويشتري الدواء. حتى تلك الكلمة “التربية” لم أكن قادرة على تمثلها، لم أستطع إقناع أطفالي يوما بتغيير سلوكهم، أو منعهم من أيّ خطأ سيقترفونه. أنا أم فاشلة!

أنا أتضاءل، أتلاشى انتهت صلاحيتي مع بلوغ أطفالي واستغنائهم عن خدماتي.

ومع كتابتك لقصتي أكون قد تبخرت ربما. أتوق إلى شعور الهواء.