بصيرة حاضرة.. "طه حسين من ست زوايا"

ينطوي كتاب عمار علي حسن “بصيرة حاضرة.. طه حسين من ست زوايا” على أسلوب جديد في تناول التراث الأدبي والفكري لكبار المفكرين والأدباء، فقد تناول فيه عمار علي حسن المشروع النهضوي لعميد الأدب العربي بشكل نقدي حيادي، ورغم كثرة الدراسات السابقة التي تناولت طه حسين وأدبه أو فكره أو مشروعه النهضوي؛ إلا أن الكتاب الحالي يعتبر مغايرًا لكل ما سبق كتابته عن العميد، من حيث الفكرة والهدف وطريقة التناول .

فالدراسة الحالية لم يهدف منها الكاتب تقديم دليل على حضور وصلاحية فكر طه حسين، التي تُعتبر أمرا مفروغا منه، مهما ادعى المغرضون عكس ذلك؛ بقدر كون الدراسة تفسيرا للأمر، لماذا هذا الحضور رغم مرور نصف قرن على رحيل الرجل؟ وكيف كان لهذا المفكر بصيرة مكنته من اقتحام ظلام البصر إلى آفاق لم يدركها غيره من المفكرين ممن عاصروه أو تابعوه؟ وربما يكون هذا ما جلب له الكثير من المشاكل وجعله دائماً مثارًا للجدل خشية أن ينطلق إلى تحقيق مشروعه الذي قد يكون فيه التهديد لتوابيت وأصنام الجامدين أو مصالح المغرضين.

لماذا طه حسين الآن؟

ربما تكون هذه الدراسة في الوقت الحالي – من وجهة نظري – شديدة الأهمية، وخاصة أن الأجيال التي تعرف الرجل أو تعرف عنه بدأ العد التنازلي لوجودها في الحياة، والباقين بين جاهلين بالأمر، أو مُستجهلين، أو مُغرضين للتجهيل والتجاهل لهذه النماذج المضيئة للمفكرين في تاريخنا المصري والعربي، وخاصًة في ظل أنظمة تعليمية اتخذت من نفسها وسيلة للتعتيم والتضليل فاستبدلت العلماء والمفكرين بالممثلين واللاعبين – مع عدم التقليل من أيّ مبدع في مجاله -.

ومن هذا المنطلق تأتي أهمية الكتاب، الذي صدر عن مركز أبوظبي للغة العربية، حيث يُمثل إعادة قراءة لتراث طه حسين من منظور جديد يربط أفكاره بالواقع الحالي ويحلل مدى صلاحيتها للوقت الآني والظروف المعيشة، وخاصة أن شخصية طه حسين تتفرد بميزة كبيرة وهي تعدد روافد تكونها، فهو القروي البسيط ذو الخلفية الدينية، التي اكتسبها من بداية عهده بالتعليم في حفظ القرآن الكريم في كتاب قريته، ثم الأزهري الذي شكلت الدراسة الدينية وعلومها بأروقة الأزهر الشريف جزءًا غير قليل من مرجعيته، وهو أيضًا الشاب الطموح الذي كان من القلة التي وجدت لها مكانًا بين مقاعد الجامعة المصرية في بداية عهدها، كما كان من المحظوظين الذين حصلوا على فرصة بعثة إلى أوروبا وانفتح على ميادين جديدة من الفكر والثقافة لم يدانيها الكثيرون، ولعل هذا التنوع ما منح لطه حسين تلك الرؤية العميقة والمختلفة والتي ربما جعلته يسبق عصره بآفاق لم يقاربها الكثير من معاصريه، ويطرق قضايا لم يقترب منها الكثير ممن عاصروه، مثل قضية العدل والحرية والعدالة الاجتماعية ومناصرة قضايا المرأة وحريتها.

بين سيرتين

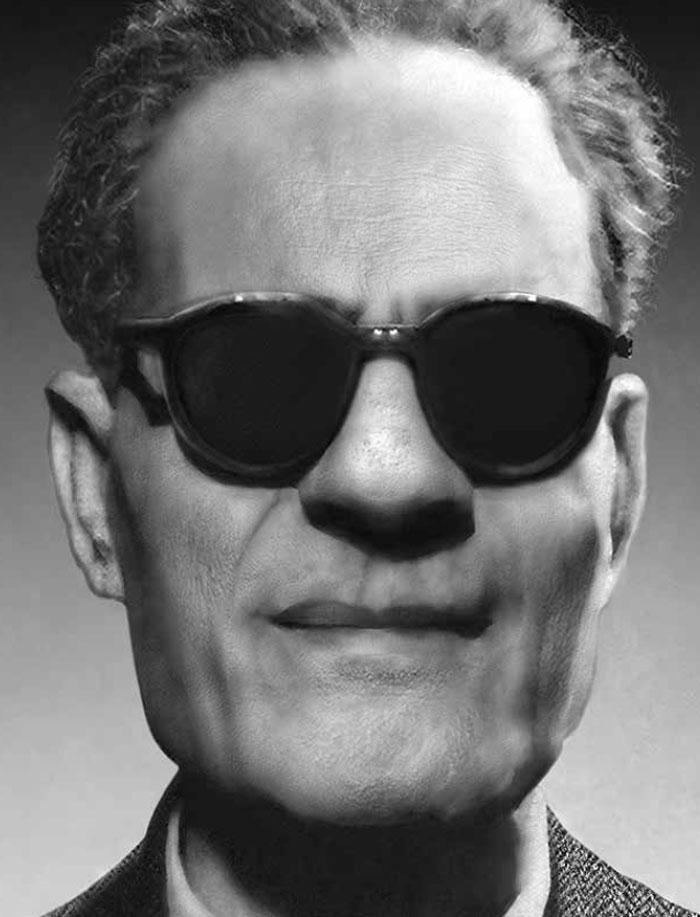

الذي قرأ السيرة الذاتية لعمار علي حسن المعنونة “مكان وسط الزحام” يلمح خطًا رفيعًا بينه وبين طه حسين، من حيث النشأة المتواضعة، والطموح الثاقب في أغوار شحاحة الواقع وبعض من حسن الحظ والتوفيق بعد إصرار ودآبة السعي، وقد ألمح عمار إلى خصوصية تلك العلاقة بينه وبين عميد الأدب من خلال كتابه الحالي؛ فبدأ الكتاب بمقدمة ركز فيها الكاتب على صلته وخصوصية إعجابه بطه حسين، تلك الصلة التي بدأت حيث درس قصة الأيام في المرحلة الثانوية، وصادف هذا أنه كان يمر ذهابًا وإيابًا على تمثال طه حسين في طريقه إلى المدرسة في قريته، وكيف رمق في التمثال تلك النظرة التي جمعت بين التواضع والسمو والشموخ في آن واحد!

كما ركز الكاتب على ما كان يلقاه هذا التمثال من التبجيل والاحترام منه وزملائه، رغم عدم معرفتهم الكثير عنه، ولعل هذا يشير إلى ملمح تربوي مهم ؛ ألا وهو كيف كان المدرسون في هذا العصر على قدر عال من الوعي ونباهة العقول، من خلال انتقائهم لتلك الرموز والقامات الفكرية والتركيز عليها، وإعطائها حقها وقدرها من خلال لافتات أو كلمات تعريفية تُذكر في طابور المدرسة؛ حتى أصبح طه حسين وغيره من المفكرين والنابهين والعلماء المتميزين قدوة للكثير من هؤلاء الطلاب، وللكثير من الأجيال قبله، ولعل هذا ما استمر معه حتى دخول الجامعة، فيصف حينها عمار مشهد دخوله جامعة القاهرة ورؤيته لتمثال طه حسين بها، وحرصه وسعادته عند اعتلاء السلم الذي كان يصعده عميد الأدب في كلية الآداب ليذهب إلى المدرج الذي سيلقي فيه محاضراته.

ولعل هذا الموقف يتناقض مع موقف آخر حديث – صادفته شخصيًا – في الجامعة في أحد سمينارات كلية التربية، عندما عرض أحد الطلاب خطة بحثية عن المضامين التربوية عند طه حسين، وقوبل باستهجان ورفض معظم الأساتذة، الذين قالوا له نصاً “ابحث عن موضوع حديث مُفيد”، ونجحوا فعلًا في تغيير دفة الطالب في غياب الأستاذ الوحيد الذي كان يرى أن طه حسين مازال صالحاً للدراسة، وكشف أغواره ونفائثه، يا لها من مفارقة غريبة، توضح كيف طمست هويتنا واندثرت معها المفاهيم والقامات العلمية والفكرية، وإلى أيّ مدى تغير الأمر، وكيف كان دور التعليم وإدراك القائمين عليه لواجبهم أمرًا أساسيًا وبالغ الأهمية، فها هم أطفال الماضي يبجلون تمثالا نتيجة لإرث من آبائهم البسطاء ومعلميهم النابهين والواعين بواجبهم، بينما ينقلب الأمر الآن ويأتي أساتذة التربية فيقللون ويستهينون بمن كان السبب في تعليمهم! ولعلها حقيقة دامغة، إذ لولا مجانية طه حسين لكان أكثر متعلمي اليوم من الجاهلين.

ولعل الموقف والمفارقة السابقين يتوافقان مع ما أورده عمار في كتابه هذا، عندما ذكر أن المعارك التي كان يقابلها طه حسين ومازالت حتى الآن مقصودة لتهميشه مع سبق الإصرار، وليست عفوية؛ فهي ليست مصادفة، وربما تكون تلك المعارك لأن الرجل أدرك أصل اللعبة وطريق النهضة الذي أهم أسسه تعليم جيد ومجاني وللجميع (التعليم كالماء والهواء)، وعلى العكس حدد أهم عوائق النهضة في مثلث الجهل والفقر والمرض حيث يُعتبر الجهل رأس المثلث وأبا الفقر والمرض.

الحرية والتحديث أهم قضيتين عند طه حسين

يرى عمار أن البحث في طه حسين ليس جزءًا من الماضي، ولكن فيه الكثير مما يفيد في تفسير بعض ما يحدث الآن؛ بل وقد يفيد في حل بعض المشكلات الحالية، وأشار الكاتب إلى أن من أهم القضايا التي شغلت طه حسين قضية الحرية والتحديث؛ فالحرية هي بداية كل الطرق وهي نقطة الانطلاق لتحقيق أيّ شيء، ولعل هذا الفكر الليبرالي استمده طه حسين من ثقافته الغربية، والتأثر بفلاسفة الغرب الليبراليين، بينما احتفظ طه حسين بانتصاره للصالح من التراث والموروث، حيث رأى أن التحديث لا بد أن يُبنى على جذور الصالح من ثقافتنا وحضارتنا، حتى تتشكل تلك الهوية المتفردة والمميزة التي تتجه نحو الحداثة، ولكنها مازالت محتفظة بملامح هويتها العريقة والمميزة، فمثلًا المطالع لأدب طه حسين وكتاباته يلفت نظره شدة حرصه على فصاحة اللغة، رغم تعليمه وثقافته الغربية، ولعل هذا يوضّح مدى إدراك الرجل لأهمية اللغة، كإحدى أهم أسس ودعائم الهوية، وعلى النقيض كيف أن طمس اللغة العربية الفصحى وضياعها، عند استبدالها بعاميات إقليمية متعددة في الدول العربية، بل وداخل أقاليم الدولة الواحدة، سيكون له أثر بالغ الخطورة على الهوية العربية وبقائها، ولا يعني هذا تقليلاً من العاميات الإقليمية، بقدر كونه أمراً مهمًا في ضرورة أن تبقى لغة التعليم والكتابة ملتزمة بفصاحتها – البسيطة غير المغالية والمتحذلقة – ليبقى تراثنا وموروثنا الثقافي والفكري على مر العصور وفي أرجاء وطننا العربي.

إجراءات عمار ومنهجيته في دراسة طه حسين

أوضح الكاتب عمار علي حسن أنه سوف يدرس طه حسين من ست زوايا ، الأولى منها: معرفة حجم وقيمة ما كتب عن طه حسين وما طرح حوله، وأوضح عمار أن معظم هذه الكتابات وردت ودارت حوله، بينما لم تقترب منه، والنتيجة أن أصبح الرجل مجالاً لادعاءات الطامحين لتحقيق شهرة عن طريق مدحه أو ذمه، بل وأحياناً تكفيره، وهنا تساءل الكاتب تساؤلًا مهمًا: هل أثر العميد لازال قابلًا للتداول والتفاعل، أم أنه جزء من تاريخ المعرفة؟ وبالطبع الإجابة مؤكدة ضمنًا، حيث تثبت الدراسة الحالية وتنتصر لفكرة أن أثر طه حسين وفكره لازالا صالحين وقابلين للتداول والتفاعل، بل وجزءًا أساسيًا من المعرفة المطلوب إحياؤها والحفاظ عليها، فحسم الكاتب موقفه في أنه سيتعامل مع طه حسين باعتبار أن فكره وأدبه حاضر ومستمر.

أما الزاوية الثانية؛ فسوف تكون تقييمًا لمدى قدرة ما تركه طه حسين للاستجابة لمستجدات العصر، فيرى الكاتب أن ما تركه الرجل في العلم والمعرفة لم ينقض بعد، وهذا يغاير ما سبق لتناول طه حسين، وما كتب عنه سواء من المعجبين به أو الرافضين المسفّهين، فيرى عمار أن التعزيز أو التدنيس لا يليقان للاقتراب من مفكر وعالم وأديب، وهو ما لم يفعله طه حسين نفسه، بل المفروض التناول وفق رؤية نقدية سليمة تستند إلى التعمق والتمحيص والحيادية والأفكار المدلل عليها بأدلة عقلية مبرهنة.

وتتعلق الزاوية الثالثة لدراسة طه حسين – عند عمار – بمدى إفادة الباحثين والكتاب من خصائص أسلوب طه حسين، والتفت الكاتب إلى أنه رغم تأثر الكثير منهم بفكر طه حسين وخصائصه الأسلوبية، إلا أنه لم يقترب أحد حتى الآن بشكل حيادي تام، ليحيط بالكثير من جوانبه الفكرية والأسلوبية، التي مازالت في حاجة إلى الدراسة والتعمق، واستخراج نفائثها الصالحة على مر العصور.

أما الزاوية الخامسة فمن وجهة نظري تُعتبر في غاية الأهمية، بل والنقطة المحورية في أثر طه حسين، إذ تتعلق بما يمكن أن تساهم به آراء طه حسين في إصلاح التعليم والثقافة الآن، فموقف طه حسين الثقافي ودوره في قضية التعليم سيبقى الأثر الأكبر والأهم في مجتمعنا المصري، بل والمجتمعات العربية، فلن ينسى أحد مقولته الشهيرة “التعليم حق للجميع كالماء والهواء” حيث ساوى بين التعليم والحياة نفسها، وهذا ينبئ عن قناعته بأن التعليم الجيد هو أساس الثقافة والنهضة وتحقيق الديمقراطية للدولة الحديثة، وهذا كان لب المشروع النهضوي لطه حسين، وهي نفس نقطة البداية التي انطلقت منها المجتمعات المتقدمة في وقتنا الحالي، حيث بدأت بإصلاح أنظمتها التعليمية أولًا، لتحصل على مواطن قادر على تحمل مهمة التنمية والنهضة لمجتمعه، وبهذا تمكنت من تحقيق مكانتها الصناعية والعلمية والتكنولوجية.

وجاءت الزاوية السادسة لتوضح ما وقع فيه طه حسين من مزالق وكيف يمكن تجنبها، فاستثمر عمار نظرته النقدية ليوضح بعض المشاكل التي وقع فيها طه حسين، كمغالاته في منهجه المبني على الشك والتي قد تشعر القارئ أنه لا يوجد أي حقيقة يقينية، وهو ما يكون له أثر سلبي على التراث الفكري والمعرفي.

وفي هذه الزاوية عرض الكاتب لتطور طه حسين في السرد والنقد والدراسات التاريخية وتاريخ الأدب، وقد كان منهج طه حسين يقوم على التدقيق والتحري وربط الوقائع بسياقها التاريخي، والعودة إلى الأصول وتمحيص الروايات بالتفكير العقلي أو المنهج العلمي.

منهج جديد لدراسة المفكرين والأدباء

من خلال الكتاب استطاع عمار وضع منهج يصلح لدراسة العميد وغيره من المفكرين والأدباء، وهو منهج يتناول المفكر أو غيره من ست زوايا، هي: المنهج والنص والذات والصورة والموقف والأفق، وبهذا المنهج يمكن دراسة الكثير من الأدباء والمفكرين والفلاسفة، مع تعديلات بسيطة كاستبدال المنهج بالبنية أو المعيار في حالة الأدب مثلًا .

وعند حديثه عن زاوية المنهج الذي يعتبره الكاتب عصب أيّ علم أو معرفة جادة، أكد أن طه حسين نفسه كان له منهجه الخاص في دراسة غيره ولعل هذا ما اتضح عند تناوله بالدراسة لشخصيات كابن خلدون وأبي العلاء المعري والمتنبي وحافظ وشوقي، حيث اتبع طه حسين اقتراباً منهجياً يقوم على الصرامة العلمية، وتقليب كل ظاهرة أو حدث على شتّى وجوهه، وبناء إستراتيجيات في الحجاج، ورفع الالتباس عن قضايا شائكة، وعرض مختلف الآراء حوله، وإعلاء قيمة الشك في سبيل الوصول إلى الحقيقة.

كما اعتمد طه حسين طريقة حوارية اكتسبها من الفقه الإسلامي، والفلسفة والمسرح اليوناني، ثم المسرح الفرنسي، وكانت واضحة في طريقته في التدريس التي قامت على التفاعل والمشاركة والحوار، وظهرت معالمها في تعميق وتعزيز أفكاره، وأشار الكاتب إلى أننا في أشد الحاجة إلى هذه الطريقة الحوارية الآن، كما تميز طه حسين باستماع معارضيه والاستفادة من الانتقادات التي وُجّهت إليه، مثلما جرى مع كتابه عن أبي العلاء المعري الأول – أطروحته للدكتوراه- ، وأخذها في الحسبان وهو يؤلف كتاباً آخر عن أبي العلاء.

كما أكد عمار أنه هناك فارقا كبيرا بين المنهج من حيث كونه انشغالًا بالأفكار والصور والمعاني، ومن حيث هو طريقة للوصول إلى استنباط المضامين، فقد كان انشغال طه حسين بالمنهج أكثر بكثير وأعمق من اهتمامه باستعراض النصوص، وانتقد عمار طه حسين في انتصاره لمنهج الشك على حساب اليقين، فإذا كان العلم لا بد أن ينطلق من الشك فلا بد له أن يصل إلى نقطة يقين يبدأ بعدها في وضع قواعد وأمور يقينية حتى على الأقل من وجهة نظر واضعها إلى أن يثبت عكس ذلك.

أما فيما يخص الذات، فتحدث عمار عن طه حسين باعتباره خير نموذج للمثقف المتكامل، فهو باحث وأديب وناقد ومؤرخ وعالم اجتماع ومترجم وصحافي وسياسي، وهذا ما مكنه ليرتقي ليصبح مفكراً، بل وفيلسوفاً، ولعل هذه الموسوعية الثقافية اكتسبها من تعدد روافده الثقافية، فهو الأزهري والمدني، والريفي والمديني، وابن الحضارة الشرقية المتحاور بوعي واستقلال مع الحضارة الغربية، وكان هدفه الدائم البحث عن الحكمة أنّى وجدها اقتنصها، فيُعتبر طه حسين بيان النهضة لمصر الحديثة، الذي أكمل درب سابقيه من التنويرين، أمثال رفاعة الطهطاوي وعلي مبارك ومحمد عبده، بل يتميز طه حسين بأنه أمسك بيده معظم أطراف مشاريع هؤلاء في النهضة، وزاد عليهم في طرحه تصورا للإصلاح الاجتماعي، وخاض كل المعارك التي فُرضت عليه في سبيل بلوغ أهدافه، وكان دومًا الحر الثائر من أجل فكره المعترف بأخطائه، المتشائم الذي يسقط في يأسٍ أحياناً، والمغبون من الكثيرين ممن أوسعوه نقدًا وافتراءً بأحقادهم .

وتحدث عمار من زاوية الصورة عن المكانة الرفيعة لطه حسين، رغم مرور ما يقرب من نصف قرن على رحيله، وإن هذه المكانة لا يُبليها الزمن مهما طال، فستبقى لطه حسين مكانته المرموقة في نظر محبّيه ومنصفيه، رغم الانتقادات التي وُجّهت إليه، من المتسرعين، أو الخصوم السياسيين الذين رأوا في كتاباته خطراً على أفكارهم، فأطلقوا الشائعات حول شخصه، وشكّكوا في عروبته وتدينه، ولطه حسين عدة صور التصقت بالأذهان فهو قاهر الظلام، والتلميذ النجيب، والأستاذ البارع، وصاحب المكانة الرفيعة، والمُجدّد، والمتحايل، والذي صار أسطورة، والمواطن العالمي، وتناول عمار في دراسته صورة الرجل بموضوعية منصفة لفكره وأدبه .

ومن زاوية الموقف، فقد جمع طه حسين بين التفكير والتعبير والتنظير والتدبير، فأصبح مفكراً عملياً، ومثقفاً منتمياً بعد خوضه تجربة حزبية، وله مهامه التنفيذية بعد توليه وزارة المعارف، وكذلك مهام إدارية حيث كان عميداً لكلية الآداب جامعة القاهرة، وحين أنشأ وأدار جامعة الإسكندرية، وكانت له تجربة مهمة في المعهد العالي للدراسات العربية، لجامعة الدول العربية، وجمع طه كذلك بين موقفين في طرح أفكاره، الأول يعبّر عن العناد، كما في معاركه ضد المنفلوطي ومحمد حسين هيكل، أما الثاني فكان متحايلاً واتضح عندما أعاد طباعة كتابه “في الشعر الجاهلي” بعد الهجوم والانتقادات التي قابلها تحت عنوان” في الأدب الجاهلي” وغير فيه بعض الآراء محاولًا إخفاء يساريته الفكرية.

أما زاوية الأفق فقصد بها الكاتب ما تحقق من مشروع طه حسين وما لا يزال ينتظر مصيره اثرا ومنهجا وموقفا، ويا لها من مفارقة، حيث كان طه حسين يخشى موت الكاتب ويعتبر رحيله عن الدنيا خطرا يهدد بضياع منجزه الفكري والأدبي، ولعل منهجية عمار الجديدة قد يكون فيها ما يريح العميد وغيره في قبورهم، إذ لو تم تطبيقها على بعض المفكرين والمثقفين أصحاب الفكر المتميز فسوف تكون نقطة ضوء تعيد هذه الأفكار إلى الحياة ويستفيد منها المجتمع الآن بلا شك، وهي نقطة نفذتها بعض الدول الناهضة الآن – مثل الصين – فبدأت في البحث في تراثها الفكري والمعرفي، وأخذت الصالح منه ونقحته وبدأت في البناء وانطلقت إلى النهضة.

إن الكتاب الحالي – بصيرة حاضرة – والذي يعتبر دراسة مهمة تنتمي لمباحث علم اجتماع المعرفة والنقد الأدبي وتاريخه، منتهجًا نمطًا جديدًا من النقد الأدبي، ومنهاجًا مغايرًا للتأريخ ودراسة أثر المفكرين والأدباء، ولعل هذا ما منح الكتاب خصوصية شديدة وأهمية كبيرة، ولعل هذه الأمر يرجع – من وجهة نظري – لأمرين: الأول يتعلق بخصوصية الشخصية موضوع الدراسة، «عميد الأدب العربي»، طه حسين، الذي كان ملهمًا ومعلمًا لغيره لما شكّله من حالة خاصة للوعي، صاحب المشروع النهضوي الذي لم يكتمل بعد، والذي مازال يتصدر قائمة أعلام المثقفين والمفكرين من بني عصره، لكونه الأكثر نشاطًا وإبداعًا وتنويرًا في الإنتاج المعرفي والثقافي والأدبي، ولعل تعدد مواهبه وكتاباته وعمله الأكاديمي الطويل هو ما منحه، لقب عميد وزراء المعارف، وأيضًا لكونه شخصية كانت ومازالت مثارًا للاختلاف لما تطرق إليه من موضوعات شائكة، فقد خاض وقاد الكثير من المعارك الفكرية، إعمالاً لحرية العقل وتكوين الذات الحرة المفكرة، مما أقحمه في صراعات غير قليلة نتيجة بحثه الدائم عن الحرية والاستقلال وتأسيس الدولة الوطنية، رغم صعوبات العصر الذي ينتمي إليه، ممّا جعل فكره وآراءه من مؤلفاته الفكرية مازالت قابلة للاكتشاف المتجدد، ولعل كتابه الشهير عن “مستقبل الثقافة في مصر” خير مثال على هذا، الكتاب الذي أعلن من خلاله عن مواقفه الصريحة تجاه التعليم، باعتباره ركنًا أساسيًا من أركان الديمقراطية، ونقطة البداية لأيّ سياسة وطنية منفتحة على المجتمع والحياة، مرنة في تفاعلها مع متطلبات كل مرحلة في تطوره، ولن تحقق هذا إلا بالحرص على هذا المتعلم المثقف، من خلال مشروع تعليمي وتربوي ناجح، فقد استشعر طه حسين مهمة التعليم وخطورته وقدسيته .

هذه الأفكار وغيرها – ويا للدهشة – نفائث جاءت ضمن كتاب ألفه كاتبه منذ ما يقارب تسعين عاماً، ولكنه ما زال به من الأفكار التي تستحق القراءة والبحث، لما بها من الحلول لمشاكل آنية وقادرة على خلق حالة الإصلاح التربوي والتعليمي التي نحن في أشد الحاجة إليها الآن، ولتجديد الثقافة العربية، لتنفذ وتتفاعل مع محيطها، لتكون رافدًا من روافد الثقافة الإنسانية العالمية، ولعل هذا في مضمونه ما يتطابق مع وجهة نظر عمار علي حسن في كتابه الحالي، الذي قدم دراسة ببصيرته الحاضرة، التي استلهمت أن أثر طه حسن مازال نافعًا، يمكن الاستفادة منه، وبه الكثير من الحلول لمشاكل عصرنا، وأن أفكاره وآراءه لا زالت في حاجة إلى الدراسة والتمحيص، وأن مشروعه النهضوي الذي لم يكتمل مازال قابلًا للتنفيذ، إذا وجد قيادات وطنية تتبنى مشروعًا تربويًا وثقافيًا طويل الأمد قادرا على تحقيق النماء الاجتماعي والاقتصادي والاستقرار السياسي وتعزيز أركان الانتماء الوطني.

أما الأمر الثاني الذي يمنح الكتاب الأهمية – من وجهة نظري – الجدية والتميز في طريقة التناول، ومنهجية المؤلف، فقد تناول عمار طه حسين بزاوية حيادية، تحكي عن طه حسين ولا تتقوّل عليه، وفق منهج واضح ومحدد وله أسسه، والتزم في دراسته بهذا المنهج الذي ارتكز على ست زوايا، قدم صورة حيادية شاملة عن طه حسين ومعظم جوانب شخصيته وفكره ومشاريعه التنموية، إلى جانب صلاحية هذه المنهجية لدراسة أدباء ومفكرين آخرين، ولعله يكون في هذا المنهج بداية لمشروع قومي لإنقاذ تراثنا الفكري والأدبي المتميز وإعادته للحياة، بعد تنقيحه للتمكن من الاستفادة منه.